日枝山王祭図小柄 (鍔の歴史)

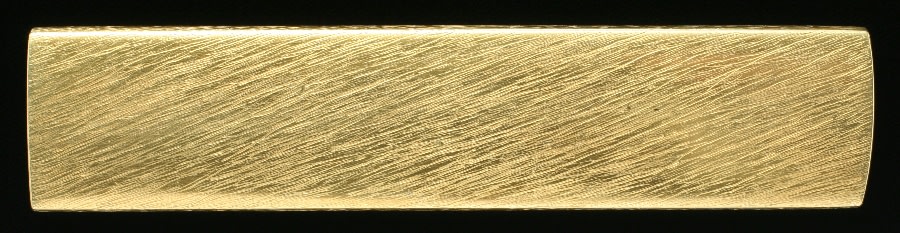

日枝山王祭図小柄 銘 後藤顕乗作(花押)

現在でも毎年春に滋賀県大津市の坂本で行われている歴史のある祭、日枝山王祭の様子を描いた作。幅広く寸法の長い大小柄(おおこづか)の造り込みで、戦国時代末期から桃山時代、江戸時代初期に用いられたもの。群集の蠢く様子、琵琶湖上で繰り広げられた祭の様子が、この密集ゆえに生々しく伝わってくる。類例稀な作であり、要所に伝統的な表現を配しながらも個性の強い作品とされている。

そもそも日枝山王社とその西の比叡山延暦寺とは深い関係があり、武装した僧が大挙して神輿を担ぐ行為には為政者に向けられるなにものかがある。即ち、この伝統の祭に関わる延暦寺の僧が、祭に乗じて京の都になだれ込んだことが度々あったという歴史背景。強訴に他ならない。そんな力が感じられる作品である。顕乗の自身銘が戸尻に刻されている。□

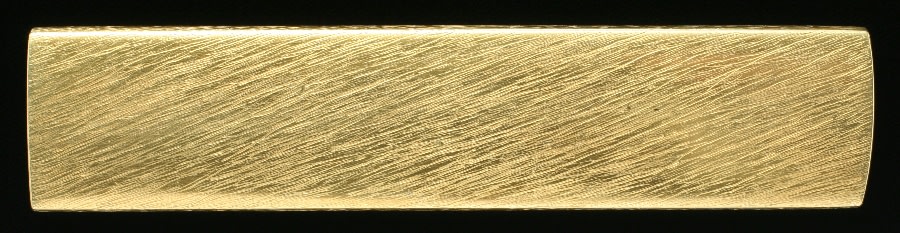

日枝山王祭図小柄 銘 後藤顕乗作(花押)

現在でも毎年春に滋賀県大津市の坂本で行われている歴史のある祭、日枝山王祭の様子を描いた作。幅広く寸法の長い大小柄(おおこづか)の造り込みで、戦国時代末期から桃山時代、江戸時代初期に用いられたもの。群集の蠢く様子、琵琶湖上で繰り広げられた祭の様子が、この密集ゆえに生々しく伝わってくる。類例稀な作であり、要所に伝統的な表現を配しながらも個性の強い作品とされている。

そもそも日枝山王社とその西の比叡山延暦寺とは深い関係があり、武装した僧が大挙して神輿を担ぐ行為には為政者に向けられるなにものかがある。即ち、この伝統の祭に関わる延暦寺の僧が、祭に乗じて京の都になだれ込んだことが度々あったという歴史背景。強訴に他ならない。そんな力が感じられる作品である。顕乗の自身銘が戸尻に刻されている。□