今日、スカパーで「22才の別れ 葉見ず花見ず物語」を見ました。

『なごり雪』に続く大林宣彦・大分三部作の第二弾。

伊勢正三の「22才の別れ」をモチーフに描く、母娘二代にわたるあまりに切ない日本の恋の物語 です。

本作は、尾道三部作に続き大分を舞台とした三部作の第二弾。

福岡と大分県の大分、津久見、臼杵といった街々を背景に描く、30年あまりの激動の時代の中で日本人が失ってきた人の心の思いへの哀切な叙事詩。

時代を隔てた親と子を期待の新人・鈴木聖奈と中村美玲が瑞々しく演じ、スクリーンデビューを飾っています。

主人公を演じるのは映画、テレビ、舞台など、幅広いフィールドで圧倒的な存在感を見せている筧利夫。

競演に『うなぎ』『赤い橋の下のぬるい水』で各賞を受賞している演技派・清水美砂、そして脇を長門裕之、南田洋子、三浦友利、峰岸徹、村田雄浩など、大林映画ゆかりのヴェテラン陣がきっちりと固めています。

監督・脚本・編集を手がけたのは、日本を代表する映画作家・大林宣彦。

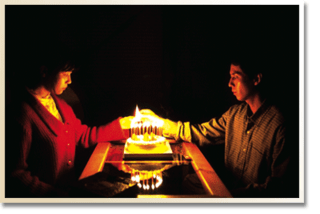

幻想的な映画美で二つの時代を流麗に描き分け、主人公たちの心の悲哀を見事なまでに表現。

円熟の境地を見せています。

≪あらすじ≫

人生の岐路に立った主人公が偶然出会った少女は、昔別れた恋人を思い出させるなにかを持っていた…。

福岡市の商社に勤める川野俊郎(筧利夫)は1960年代生まれの44歳。

社内には煮え切らない関係を続ける37歳の有美(清水美砂)がいるが、お互いに一歩を踏み出す勇気はないのです。

ある日、ずぶ濡れで駆け込んだコンビニのレジで「22才の別れ」を口ずさむ少女、花鈴(鈴木聖奈)に出逢います。

ふとしたことから親しくなった俊郎は、コンビニを辞めた花鈴にいきなり「援交して」と言われ戸惑うが、なにか不思議な縁を感じ、放っておくことができず家に招き入れます。

しかし花鈴の身上を聞いた俊郎は信じられない事実に衝撃を受けます。

それは、かつて22才の誕生日に別れた恋人、葉子(中村美玲)にまつわることだったのです…。

俊郎の過去の思い出を引きずる姿が自分に重なって、妙に親近感を覚えました。

「あの頃葉子は重かった。葉子にまとわりつく何かが重かった」

「ずっと自分は幻を追いかけてきた。追わなかったから幻になったのか。」

俊郎の意味深長なな言葉が印象に残りました。

バックに「22才の別れ」がところどころに流れ、その懐かしくも哀しい旋律に涙が出そうになりました。

彼岸花の赤の演出も見事で、花が咲くときには葉が出ておらず、葉が出たときには花は散っているという説明もまるで俊郎の人生のようで暗示的でした。

毒にも薬にもなる曼珠沙華(彼岸花)、その凛とした姿はミステリアスで、葉子にも、そしてその娘花鈴にも似ていました。