KATOの単品プラケースの頃の生き残りのキハ82系を弄る。

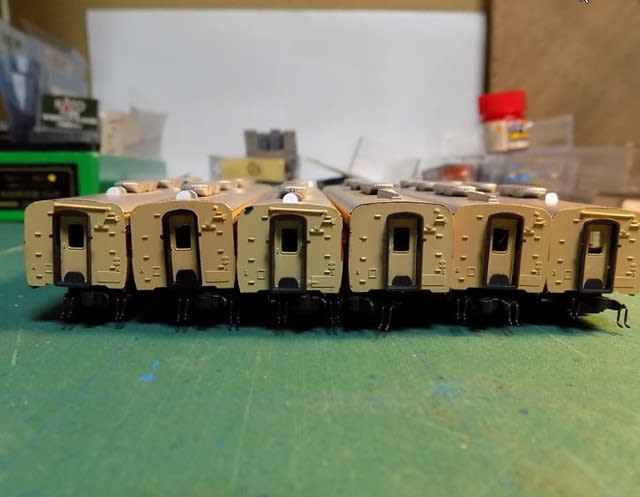

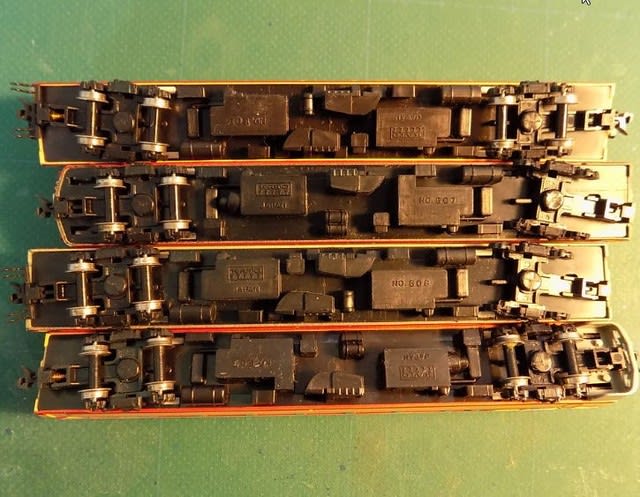

精力的に加工して来た初代のキハ82系のディーゼルカー6両です。

線路に乗せて・・・

もう一態

更に前方から

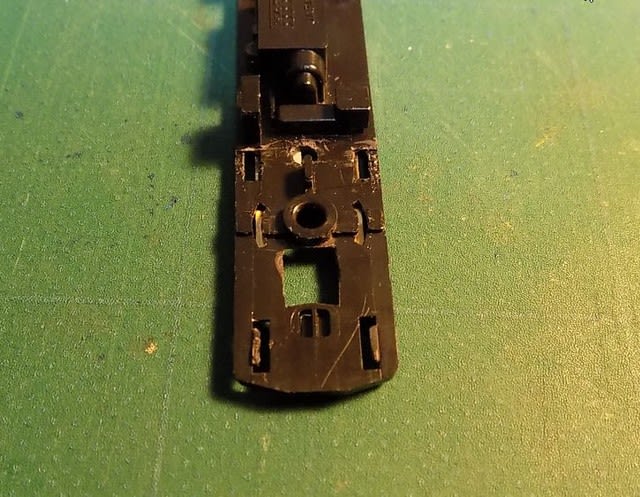

1両づ見て行きます。

キハ82

前方から・・・製作中の写真に有る様にライトパーツの一部が折れている為向かって左側のヘッドライトは暗いです。

更に前方から

同様にテールライト点灯・・・切り替えてもヘッドマークは点灯します。

こちらも

横から

キハ80

キハ80(M)

キシ80(M)

キハ80

キハ82

後方から・・・遮光不足で床下から赤が漏れています。・・・撮影後修正しました。

ヘッドライト点灯・・・こちらの車両はバッチリです。 上の写真ともヘッドマークが入っていないので明るいです。

で、同じ「つばさ」のマークを取り付け

コントラストを変えましたがまだ見えません

点灯させると飛んでしまいますので消灯しました。

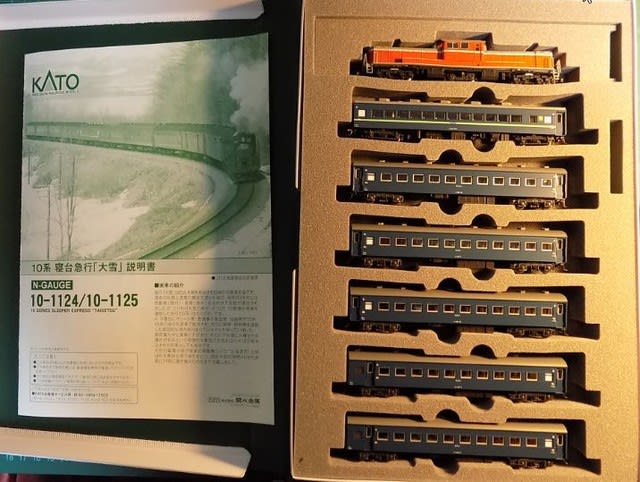

今回加工した車両だけでは編成が成立しませんがあっちこっちに転属になった車両を集めれば幾つもの編成が組めます。

ヘッドマークを「白鳥」に入れ替え、信越白鳥と繁忙期の3両を増結された本来の(購入時に目論んでいた)15両編成が楽しめます。

写真はマークと編成が正しくありませんが15両編成の「白鳥」擬きです。(ホームに停車中の82系)

凡そ40年程前のキハ82系の顛末はこれにて ー完ー です。 暫くはこれでお酒が飲めそうです。

今日はここ迄

精力的に加工して来た初代のキハ82系のディーゼルカー6両です。

線路に乗せて・・・

もう一態

更に前方から

1両づ見て行きます。

キハ82

前方から・・・製作中の写真に有る様にライトパーツの一部が折れている為向かって左側のヘッドライトは暗いです。

更に前方から

同様にテールライト点灯・・・切り替えてもヘッドマークは点灯します。

こちらも

横から

キハ80

キハ80(M)

キシ80(M)

キハ80

キハ82

後方から・・・遮光不足で床下から赤が漏れています。・・・撮影後修正しました。

ヘッドライト点灯・・・こちらの車両はバッチリです。 上の写真ともヘッドマークが入っていないので明るいです。

で、同じ「つばさ」のマークを取り付け

コントラストを変えましたがまだ見えません

点灯させると飛んでしまいますので消灯しました。

今回加工した車両だけでは編成が成立しませんがあっちこっちに転属になった車両を集めれば幾つもの編成が組めます。

ヘッドマークを「白鳥」に入れ替え、信越白鳥と繁忙期の3両を増結された本来の(購入時に目論んでいた)15両編成が楽しめます。

写真はマークと編成が正しくありませんが15両編成の「白鳥」擬きです。(ホームに停車中の82系)

凡そ40年程前のキハ82系の顛末はこれにて ー完ー です。 暫くはこれでお酒が飲めそうです。

今日はここ迄