人の忌日を書くときに、私は、「カテゴリー」を「人物」としているが、今日は、「人物ではなく『我輩は猫である』の主人公の「我輩」(猫)とそのモデルとなった「猫」のことなどを書くことにしたのだが、私のカテゴリーの区分に問題があり、どこに含めてよいか分からないのでブログの内容から、猫ではあるが、ここで書くことにした。

『吾輩ハ猫デアル』は、夏目漱石(本名:夏目 金之助)が劇作家となったスタートの小説である。

1905(明治38)年1月、高浜虚子の主宰する『ホトトギス』に10回にわたり断続的に連載(1906(明治39)年8月迄)された後、3分冊の形で出版された(上編:明治38年11月、中編:明治39年11月、下編:明治40年5月)。

冒頭掲載の画像が初版本(「アサヒクロニクル週間20世紀」1905年号より借用)であるが、初版は菊版・紙装、角背、天金アンカット本、ジャケット付きの凝った装丁だった(本の部分の名称は※1参照)。この上篇の挿絵を担当したのは、フランス留学から帰国したばかりの画家・中村不折であった。

文語体が幅を利かせていた時代に「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」という平易な口語体と、猫を主人公とした奇抜さがうけて、『ホトトギス』に連載した当初から読者の反響しきりだったという。

漱石は、単行本化にあたって、その「序」で「自分が今まで「吾輩は猫である」を草しつヽあった際一面識もない人が、時々書信又絵葉書杯(等、など)をわざわざ寄せて以外の褒辞を賜わったことがある。自分が書いたものが斯(こ)んな見ず知らずの人から同情を受けていると云うことを発見するのは非常に有難い。今、出版の機を利用して是等の諸君に向かって一言感謝の意を表する」と書いている。(※2:「青空文庫」の「吾輩ハ猫デアル」参照)。

文豪・夏目漱石は、1867年2月9日(慶応3年1月5日)、江戸の牛込馬場下(現:新宿区喜久井町付近)に、当地名主をしていた夏目小兵衛直克の末子(五男)として出生。しかし、子沢山で母親が高齢での出産でもあり、余り望まれた子として生まれた状況ではなかったらしく、又、当時明治維新後の混乱期であり、生家は名主として没落しつつあったからなのか、翌(明治元)年から父・直克に書生同様にして仕えた男でもある塩原昌之助のところへ里子(里親参照)に出されるが、1876(明治9)年9歳の時夏目家に引き取られる(ただし、実父と養父の対立などで21歳まで夏目家への復籍が遅れたという)など、生まれこそ江戸の名家だったが、決して裕福で仕合せなな生活をした人ではなかったようだ。

病気で大学南校を中退せざるを得なかった長兄が、成績の良かった末弟:金之助を見込み、大学を出て立身出世をさせることで夏目家再興の願いを果たそうとの後押しなどもあり、1884(明治17)年、無事に大学予備門予科(のちの第一高等学校)に入学。1889(明治22)年、この東大予備門での同窓生であった俳人・正岡子規との出会いが漱石に多大な文学的・人間的影響を与えることになった。このとき、子規が手がけた漢詩や俳句などの文集『七草集』が学友らの間で回覧されたとき、漱石がその批評を巻末に漢文で書いたことから、本格的な友情が始まり、このときに初めて漱石と署名、以降これを号として使うようになる。

漱石は虫垂炎を患い予科二級の進級試験が受けられず落第し、私立学校で教師をするなどしていたが、以後、学業に励み、ほとんどの教科において首席。特に英語が頭抜けて優れていたという。

1890(明治23)年東京帝国大学(現:東京大学)英文科へ入学するが、その3年前、1887(明治20)年に長兄、次兄が、同大入学の翌年には嫂・登世(三男の嫁。漱石はこの登世に恋心を抱いていたため、深い傷を受けていたとも)と、近親者を相次いで亡くしたことから、この頃より、厭世主義・神経衰弱に陥り始めたともいわれるが、1893(明治26)年に同大大学院に入った翌年に、肺結核が発覚し、治療をはかるも効果は得られなかったことから、神経衰弱が酷くなっていたようである。

そのようなことから、1895(明治28)年、東京から逃げるように高等師範学校を辞職し、その後、愛媛県尋常中学校(旧制松山中学、現在の松山東高校)へ(松山は子規の故郷であり、2ヶ月あまり静養していた。この頃、子規とともに俳句に精進し、数々の佳作を残している)。その後、熊本市の第五高等学校(熊本大学の前身)の英語教師に赴任後、親族の勧めもあり、1895(明治28)年に、貴族院書記官長の中根重一の娘鏡子と見合い結婚をしているが、わがままに育てられた鏡子夫人は、慣れぬ結婚生活からヒステリー症状を起こすこともままあり、これが漱石を悩ませ、漱石をより、神経症に追い込んだ一因ともされているが、夫婦仲はそれほど悪くはなかったようだ。

ただ、1900(明治33)年、漱石は官費でイギリスへ留学。1903(明治36)年に帰国するが、漱石の妻・鏡子の回想によれば、漱石はイギリス留学中に精神に変調をきたし、帰国後も不安定な状態は続き、今日なら家庭内暴力として訴えられかねないようなことも家族に対してしていたらしい。そのような不安な日々は、翌年(1904=明治37)年の5月頃まで続いたようであるが、夫人はそんなときの漱石を「頭の悪いとき」と表現し、病気だからと諦めてていたという(※3:の中の『漱石の思ひ出』参照)。

漱石が所属していた俳句雑誌『ホトトギス』では、小説も盛んになり、高浜虚子や伊藤左千夫らが作品を書いていた。そうした中で、帰国後、漱石は一高と、東京帝大で教鞭をとりながらも、学者として生涯を送るか、創作者として世に出ようかと迷いに迷っていたようだが、虚子の勧めもあり、意を決して後者を選ぶこととなった。それが1905(明治38)年1月に発表した処女作となる小説『吾輩ハ猫デアル』である。だから、この小説は漱石が精神の不安定な日々の中で書かれたものであるが、『吾輩ハ猫デアル』を執筆し始めた当初は、同書初版本「序」後段にあるように「趣向もなく、構造もなく、尾頭の心元なき海鼠(なまこ)のような文章である、たとえ此の一巻で消えてなくなった所で一向差支えはない」と考えていたようである(※2:『吾輩ハ猫デアル』参照)。

又、後に書かれた『処女作追懐談』(※2)には、初めて書いたこの回を、虚子が読んで、「これは不可(いけ)ません」と云うので、虚子の話を聞いた上で、書き直したら、「今度は虚子が大いに賞(ほ)めて。それを『ホトトギス』に載せたが、実はそれ一回きりのつもりだった。ところが虚子が面白いから続きを書けというので、だんだん書いて居るうちにあんなに長くなって了(しま)った。というような訳だから、私はただ偶然そんなものを書いたというだけで、ただ書きたいから書き、作りたいから作ったまでで、つまり言えば、私がああいう時機に達して居たのである。」・・・と書いている。

『吾輩ハ猫デアル』の主人公は苦沙弥に飼われている雄猫「吾輩」であるが名前はない。

この小説を書き始めた当初、漱石は原稿紙の書き出しに三四行明けたまゝ、まだ名はつけておらず、名前は「猫伝」にしようか、それとも書き出しの第一句である「吾輩は猫である」をそのまま用いようかと決しかねていたようであるが、虚子の意見をいれて「吾輩は猫である」として発表したことが、漱石に『ホトヽギス』への執筆をすすめた虚子の回想として書かれている(※4の夏目漱石ライブラリ 漱石の生涯 小説執筆時代Ⅰ参照)。

最初は、余り自分の作品に自信がなかったようだが、猫の目を通して、人間生活の断面を、痛烈な風刺をきかせて、ユーモラスに描くうち、読者のたしかな手応えに強い自信を抱くにいたった。

そして、漱石は1907(明治40)年4月、朝日新聞社に三顧の礼をもって迎えられ、後顧の憂いない立場で幾多の名作を書くことが可能になったが、この官から民への異動は、今日とは違い、明治と言う時代においては、常識を超えたものであり、当時センセーションを巻き起こす出来事であったようだ。

『吾輩ハ猫デアル』の中では、「吾輩の主人は滅多に吾輩と顏を合せる事がない。職業は教師ださうだ。學校から歸ると終日書齋に這入つたぎり殆んど出て來る事がない。家のものは大變な勉強家だと思つて居る。當人も勉強家であるかの如く見せて居る。然し實際はうちのものがいふ樣な勤勉家ではない。吾輩は時々忍び足に彼の書齋を覗いて見るが、彼はよく晝寐をして居る事がある。時々讀みかけてある本の上に涎をたらして居る。・・・・(中間略)・・・吾輩は猫ながら時々考へる事がある。教師といふものは實に樂なものだ。人間と生れたら教師となるに限る。こんなに寐て居て勤まるものなら猫にでも出來ぬ事はないと。夫(それ)でも主人に云はせると教師程つらいものはないさうで彼は友達が來る度に何とかゝんとか不平を鳴らして居る。・・・(中簡略)・・・主人は毎日學校へ行く。歸ると書齋へ立て籠る。人が來ると、教師が厭だ厭だといふ。」と書いており、案外これは本音で、教師が向かなかったのだろう。

何か漱石が、処女作である『吾輩ハ猫デアル』を書くにいたった経緯などを中心に書いたてしまったが、漱石のことなら、以下参考の東北大学附属図書館(※4)の中にある夏目漱石ライブラリで、ほとんどのことが分かるようになっているので漱石に興味のある人はそこへアクセスするとよい。

ここまで、肝心の『我輩は猫である』の主人公「吾輩」(猫)のことなどあまり書いていないので、これから少し、作品の内容と「吾輩」(猫)のことなどを書いてみようとおもうが、先ず、以下の画像を見てください。

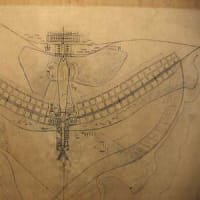

上掲の画像は、岡本一平画「漱石先生」である(以下参考の東北大学附属図書館(※4)所蔵。同サイトのデジタルコレクションで検索すると原画が見られる)。

岡本一平は、夏目漱石から漫画の腕を買われて1912(明治45)年に朝日新聞社に紹介されて入社し、マンガに解説文を添えた「漫画漫文」という独自のスタイルを築き、その洒脱で洗練された画調と、人間味に富んだユーモラスな文章が大衆の人気を集め、また権力に抗する庶民的な感覚は、政治漫画において鋭く発揮されたという。漱石は一平の作品が風刺や皮肉をベースにしながらも、まったく不快感を与える部分がないことを指摘し、「今の日本の漫画家にあなたのやうなものは一人もない」「(文章も)大変器用で面白く書けています」と大絶賛している『岡本一平著並画『探訪画趣』序』(※2)。余談だが、歌人として有名な岡本かの子(大貫カノ)はその妻、画家岡本 太郎は息子である。

漫画評の中に「あなたの太い線、大きな手、変な顔、すべてあなたに特有な形で描かれた簡単な画は、其時我々に過去は斯(こ)んなものだと教えて呉(く)れるのです。」と書かれているが、この「漱石先生」の画も、描かれた年代はよくわからないが、漱石が『我輩は猫である』を書いた頃の様子をよく表しているのだろう。

『我輩は猫である』の「吾輩」(猫)の飼い主・珍野 苦沙弥は、中学校の英語教師。偏屈な性格で、胃が弱く、ノイローゼ気味。これらの人物描写は、漱石自身がモデルとされているようだ。妻と3人の娘がいる。あばた面で、くちひげをたくわえ、その顔は今戸焼のタヌキとも評される。頭髪は長さ2寸くらい、左で分け、右端をちょっとはね返らせる。吸うタバコは朝日。酒は、元来飲めず、平生なら猪口で2杯。実業家に対する尊敬の度は極めて低い。役人や警察をありがたがる癖がある。・・・・とあるのを見ても、当時の官と民の立場を見ていると、当時は漱石自身、そう思っていたのだろう。

手火鉢らしきものを横に、座卓を前に推敲をしている漱石の横で、その様子を眺めている黒い猫は何を思って見ているのだろうか・・・・?今戸焼は、古くから現:東京都台東区浅草今戸で産出する土器で、素焼きの土器を今戸焼と総称したくらい色んなものが盛んに製造されたようだが、瓦職人が余技で焼き始めたともいい、不細工な顔形を今戸焼きの福助とか今戸焼きのお多福とか悪口にした(※5)と言うから、我輩も苦沙弥先生の顔は、余り良い顔といった見方はされていなかたようだ。上掲の岡本一平画「漱石先生」など見ていると、今戸焼きのタヌキ・・・て感じがしないでもない。洋服姿ですましているかってよく見た千円札の漱石の写真などとは、イメージは大分違う。

ところで、猫のことであるが、漱石が『我輩は猫である』を発表して、ほぼ10年後の1915(大正4) 年に新聞に連載した『硝子戸の中』(※2)で、漱石は飼っていた猫について触れている(二十八)。

訪ねて来た人が猫を見て「何代目か」と問われ、何気なく「二代目です」と答えたがあとで考えるとその実三代目になっていた・・・という書き出しで始まる。初代は「宿なしであったにかかわらず、ある意味からして、だいぶ有名になった」というから小説に出てくる「我輩」の猫をいっているのだろう。

二代目は、主人にさえ忘れられるくらい短命で、誰がどこから貰って来たかよく知らないが、手の掌に載せれば載せられるような小さい子猫だったらしい。「ある朝家のものが床を揚(あ)げる時、誤って上から踏み殺してしまった。」らしく。手当ての甲斐も無く1日2日後に死んでしまったという。

「その後へ来たのがすなわち真黒な今の猫である。」・・・とあるので、『硝子戸の中』を書いた当時の猫が三代目と言うことになる。

『硝子戸の中』では、続いて、「私はこの黒猫を可愛がっても憎がってもいない。猫の方でも宅中(うちじゅう)のそのそ歩き廻るだけで、別に私の傍(そば)へ寄りつこうという好意を現わした事がない。」と書いており、その後の文を読んでも、漱石が猫好きとは思えない。

漱石は猫だけでなく犬も飼っていた。『硝子戸の中』の中での扱いは、猫より犬の方が大きい。Hさん (漱石が習っていた謡曲の師匠ではないか)から譲り受けたというその犬に、漱石はイリアッドに出てくるトロイ一(トロイア戦争)の勇将の名前ヘクト-の名を与える。

にもかかわらず、理由はわからないが、この小説の主人公でもあり、本編の語り手でもある珍野家で飼われている「吾輩」(猫)には名前が無い。

主人公「吾輩」のモデルは、漱石37歳の年に夏目家に迷い込んで住み着いた、野良の黒猫だ。つまり、先に述べた初代の猫。

『我輩は猫である』文中に「我輩が此家へ住み込んだ當時は、主人以外のものには甚だ不人望であつた。どこへ行つても跳ね付けられて相手にしてくれ手がなかつた。如何に珍重されなかつたかは、今日に至る迄名前さへつけてくれないのでも分る。我輩は仕方がないから、出來得る限り我輩を入れてくれた主人の傍に居る事をつとめた。朝主人が新聞を讀むときは必ず彼の膝の上に乘る。彼が晝寐をするときは必ず其脊中に乘る。是はあながち主人が好きといふ譯ではないが別に構ひ手がなかつたから已を得んのである。」(第一)とあり、小説上の「我輩」も実際に夏目家で飼われていた猫同様余り珍野家の家族からは相手にされなかったが、好きというわけでもないご主人の傍らにいることにしたようだ。飼い主の苦沙弥先生、つまり、漱石と気ままな猫とは案外相性がよかったのかもしれない。

生まれて間もなく捨てられた名もない「吾輩」は第六話に、毛色は淡灰色の斑入(ふ‐いり。地の色と違った色がまだらにまじっていること)とある。苦沙弥先生の家に転がり込むが、人間は不徳(身に徳の備わっていないこと。人の行うべき道に反すること。不道徳)なものだと車屋の”黒”(大柄な雄の黒猫。)から教えられ、吾輩は、人間観察を鋭くするようになる。猫ながら古今東西の文芸に通じており哲学的な思索にふけったりする。又、人間の内心を読むこともできる。そして苦沙弥先生やそこにやって来る門下生・寒月、美学者の迷亭、詩人の東風など太平の逸民(俗世間をのがれて隠れ住んでいる人。官に仕えず気楽な生活を楽しむ人の意)たちに、滑稽と諷刺を存分に演じさせ語らせる。

「我輩」は、隣宅に住む二絃琴の御師匠さんの家の雌猫・三毛子に恋心を抱いているが、残念なことに、三毛子は、「吾輩」が自分を好いていることに気付いていない。それでも、名前のない吾輩のことを教師の家にいるものだから町内で唯一、先生と呼んでくれるのが嬉しい。

『我輩は猫である』は、当初、長編として書くことを想定していなかったため、第十一回の完結まで結構(全体の構造や組み立て。構成)なしで書き継がれた『猫』の各篇に、共通する主題を見つけるのは難しいし、中心となる登場人物も誰彼と入れ替わっており、小説らしい筋書きはあまりないが、日露戦争前後の上級社会への諷刺を苦沙弥先生やその門弟寒月などの滑稽な登場人物の中に織り込ませた戯作風の作品となっている。ここに登場させられる主要人物は、猫の主人である中学教師をはじめ、金持ちやいわゆる大学出と思われる文化人、すなわち当時のエリート達で、それも比較的身のまわりにいる人達である。これらは新生明治を現場で引っぱった人々であるが、それらエリートを猫の目をもって風刺し、また彼らの会話・行動を通して互いとその社会を風刺しているのである。

漱石は小説『我輩は猫である』の広告文を書いているが、この広告文も猫の口を借りた有名な小説の1節「吾輩は猫である。名前はまだない。主人は教師である。」から始まり、続いて「迷亭は美学者、寒月は理学者、いづれも当代の変人、太平の逸民である。吾輩は幸にして此諸先生の知遇を辱(〔かたじけの〕)ふするを得てこゝに其平生を読者に紹介するの光栄を有するのである。」・・と、これらの人間を持ち上げておいて、「……吾輩は又猫相応の敬意を以て金田令夫人の鼻の高さを読者に報道し得るを一生の面目と思ふのである」……と、最後に鼻の高い金田令夫人を皮肉っぽく紹介しているのが面白い(初出は1905(明治38)年11月15日「東京朝日新聞」とある。※2、「猫の広告文」参照)。

広告文中に登場する我輩とその主人苦沙弥以外の人物を簡単に説明しておこう。

美学者・迷亭(めいてい)は、苦沙弥の友人であるが、ホラ話で人をかついで楽しむのが趣味の粋人で、近眼で、金縁眼鏡を装用し、金唐皮の烟草入を使用する。

迷亭は、漱石との交友のあった美学者大塚保治がモデルともいわれるが漱石は否定したという。また、漱石の妻鏡子の著書『漱石の思ひ出』には、漱石自身が自らの洒落好きな性格を一人歩きさせたのではないかとする内容の記述があるようだ。

水島 寒月(みずしま かんげつ)は、苦沙弥の元教え子で、理学士。なかなかの好男子で、戸惑いしたヘチマのような顔をしている。近所の実業家金田の娘・富子に演奏会で一目惚れする。寒月は、寺田寅彦がモデルといわれている。彼は、漱石の元に集う弟子たちの中でも最古参に位置し、特別に遇されていたようだ。

最後に鼻の高さを皮肉られている金田令夫人であるが、「令夫人」とは、他人の妻を敬っていう語であり、苦沙弥に嫌われている近所の実業家・金田の細君のことだが、この細君、苦沙弥の元教え子である理学士の水島寒月と自分の娘との縁談について珍野邸に相談に来るが、主人の苦沙弥と迷亭がお金持ちだといばっている夫人を嫌って失礼な応対をする。怒った夫人は車屋に騒がさせ主人に嫌がらせをする。この金田夫人、巨大な鍵鼻の持ち主で「鼻子」と「吾輩」に称されている(三)。高い鼻には「鼻にかける」などという慣用句があるように、日本では、イメージとして高慢・プライドの高いことなどに関連付けられるが、この人物もその象徴のような扱いとして取り上げられており、彼女の鼻について苦沙弥たちは、何度も議論し、話題にしている。猫の「吾輩」もそんな横柄な金田夫婦を「金田のじいさんを引掻いてやりたくなる。妻君の鼻を食い欠きたくなる」・・と嫌っており、そんな婦人の鼻の高さを皮肉たっぷりに紹介しながら、実際にどれだけ嫌味な人かを読者に紹介するのを楽しんでいるようだ。

この『我輩は猫である』では、三章の中で、金田家・富子と寒月の結婚話から、地位やお金によって人を見る俗社会の金田家の人々と 苦 沙 弥 ・迷亭の対立が引き起こされるがこの大きな対立が、『吾輩は猫である』の中のシニカル(cynical)の中心になっているといって良いだろう。

金田夫人が娘との縁談について珍野邸に相談に来る三章が一番面白く、また、この小説の言いたいことを象徴しているようだ。

そして、最後(十一)で、主人公の「吾輩」は水がめに落ちて死んでいくが、ここに、この小説での結論的なこと全てが、語られていると思うが、その要約を以下に書いてみよう。

苦沙弥は生来の胃弱がますますひどくなり、早晩胃病で死ぬ。金田のじいさんは慾でもう死んでいる。死ぬのが万物の定業(じょうごう。その報いとして起こる結果が定まっている行為)で、生きていてもあんまり役に立たないなら、早く死ぬだけが賢こいかも知れない。諸先生の説に従えば人間の運命は自殺に帰するそうだ。油断をすると猫もそんな窮屈な世に生れなくてはならなくなる。恐るべき事だ。何だか気がくさくさして来た。そんな時、しばらく姿を見せなかった寒月が故郷で結婚して細君を連れて来た。また、苦沙弥の元書生で、金田家で働いていた多々良三平も結婚することになった。三平が自分の艶福(えんぷく)の前祝にと持ってきたビールを自分一人で飲み真っ赤になっているのを見て、もし三平のように前後を忘れるほど愉快になれば空前の儲け者と、飲んだことの無い、ビールの残りものを飲み、酔ってよたよた歩いていて、足を滑らせ大きな水甕に落ちてしまう。甕から上へあがろうとあがくが、足をのばしても届かず、幾らあがいても出られず苦しむが、それは無理を通そうとするから苦しいことを悟って、自然の力に任せて抵抗しない事にしたら、次第に楽になってくる、否、楽そのものすらも感じ得なくなる。日月を切り落し、天地を粉韲(ふんせい。こなみじんにすること)して不可思議の太平に入る。吾輩は死ぬ。死んでこの太平を得る。太平は死ななければ得られぬ。南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)南無阿弥陀仏。ありがたいありがたい。・・・・それが吾輩の最期であった。

この最後(十一)の章のある「下篇自序」(※2)には、「「猫」の下巻を活字に植えて見たら頁が足りないから、もう少し書き足してくれと云う。書肆(しょし。書物を出版したり販売する書店、本屋のこと)は「猫」を以(もっ)て伸縮自在と心得て居るらしい。いくら猫でも一旦、甕(かめ)へ落ちて往生した以上は、そう安っぽく復活が出来る訳のものではない。頁が足らんからと云うて、おいそれと甕から這(は)い上る様では猫の沽券(こけん。人の値うち。体面。品位。)にも関わる事だから是丈(これだけ)は御免蒙(ごめんこうむ)ることに致した。」・・・とある。続いて、「「猫」の甕へ落ちる時分は、漱石先生は、巻中の主人公苦沙弥先生と同じく教師であった。甕へ落ちてから何カ月経(た)ったか大往生を遂げた猫は固(もと)より知る筈(はず)がない。然し此序をかく今日の漱石先生は既に教師ではなくなった。主人苦沙弥先生も今頃は休職か、免職になったかも知れぬ。世の中は猫の目玉の様にぐるぐる廻転している。明治四十年五月。」・・・とあり、朝日新聞社への『入社の辞』(※2)と同月に書かれたこの文章にはこの頃の漱石に小説を書くことへの自信と余裕の表れが読み取れる。

小説ではなく、実際に夏目家で飼っていた猫は、1908(明治48)年の今日・9月13日に死亡したらしい。その際、漱石は、親しい人達に「いつの間にかうらの物置のへっつい(竃=かまど)」の上にて逝去」したと猫の死亡通知を出している(※6)。

そして、この猫が亡くなる直前と死後の様子は、漱石が、朝日新聞社に三顧の礼をもって迎えられた年の2年後に発表した「猫の墓」(※2:『永日小品』所収)という随筆に淡々と綴られている。以下その部分である。

「妻はわざわざ其の死態(しにざま)を見に行き、それから今迄の冷淡に引き更えて急に騒ぎ出し、出入の車夫を頼んで、四角な墓標を買って来て、表には猫の墓と書いた墓を立て、墓の裏には「此の下に稲妻起る宵あらんと」と安らかに眠ることを願った一句を添えた後。子供も急に猫を可愛がり出した。

墓標の左右に硝子の壜を二つ活けて、萩の花を沢山挿し、茶碗に水を汲んで、墓の前に置いて、花も水も毎日取り替えられた。そして、名も無い猫の命日には、妻が屹度(きっと。必ず)一切れの鮭と、鰹節を掛けた一杯の飯を墓の前に供え、今でも忘れた事がない。ただ此の頃では、庭迄持って出ずに、大抵は茶の間の箪笥の上へ載せて置くようである」・・・と。

夏目家の人々は、猫が生きている間は、自由に行動させるというか放置していたというか、外見的には、少々冷淡と見えるところもあったようだが、死んでからの処置など見ていると、そんなに猫そのものを根っから嫌っていた訳でもなさそうだ。この「墓の前」の後段など、漱石の猫の面倒を見続けた夫人への愛情と感謝がそこはかとなく滲んでいる。

最近の異常なまでのペットブームの中でのイヌや猫など動物の猫可愛がり(無闇矢鱈に可愛がること。)はしていないが、私も戦後間なしの子供の頃、野良犬を拾ってきて飼っていたことがあるが、食時をやる時以外は、殆ど放ったらかしの放し飼いで、夜以外鎖で繋いでいることは少なかった。家の近所で勝手に遊んで、食時頃になるとその時間を覚えていて帰ってくる。雑種であるが賢い犬だった。その頃までは、そんなに動物を飼っている人も少なかったし、そのような飼い方が普通であったように思う。しかし、ちゃんと名前だけは付けてやっていた。

普通、何処の家でも、飼っている犬や猫に名前を付けるのが一般的だと思うのだが、漱石は、犬にはちゃんと名前をつけているのに小説上の「我輩」の猫にはどうして名前が無いのだろうか?

そのことについて、以下参考に記載の※7:「夏目漱石『吾輩は猫である』第三章を読む・副題:名前のない猫と登場人物」には以下のように記されている。

「鏡子夫人の書いた『猫の話』を読めば、実際、子供や漱石が「猫はどうした」「猫が来た」と呼んでいることが分かる。つまり、夏目家では猫を「猫」と呼んでいた可能性がある。当時、動物をペットとして飼っても、今の感覚と少し違うだろう。 だが、小説の登場人物として、猫に名前をつけることは、簡単である。猫の世界だけでの名前をつけても良かっただろう。しかし、なぜ猫に名前をつけなかったのか。・・・」とあり、漱石は実際に飼っていた猫にも名前は付けていなかったようなのだ。その点は、私も良く理解できないところであるが・・・。

同サイトでは、この点を考えるためにも、『吾輩ハ猫デアル』の「我輩」が猫である事に注目し、「我輩」の主人の名がなぜ珍野 苦沙弥なのかなど、登場する人物に漱石がつけた名前の意味などを見ながら、この小説の「我輩」が何故「猫」でなければならないのか?そして、なぜ猫に名前がないことが重要なのかを、この小説の主要な章となる第三章を中心に検証をしている。

その中で、この小説に登場する重要人物の1人でもある「我輩」の主人「苦沙弥」の横にいて、よく登場する細君も「細君」と呼ばれるだけで、その名は出てこない。猫の「我輩」と、もう一つの批判の目が、「細君」なのであって、「この細君の客観的な批判は、主に家の中の人物(主人・迷亭・寒月)に向けられている。猫と細君という批判をする二つの人物に名前をつけていないことは面白い共通点である。逆に、批評される人には、名前(個性)が必要だったと考えることも出来るだろう。」・・・と書いている。なかなか面白いので、興味のある人は読まれると良いだろう。

参考

※1:「本」の部分の名称(大阪府立図書館)

http://www.library.pref.osaka.jp/nakato/osaka/book_bui.html

※2:青空文庫:作家別作品リスト:No.148:夏目 漱石

http://www.aozora.gr.jp/index_pages/person148.html

※3:猫とネコとふたつの本棚

http://www.nekohon.jp/

※4:東北大学附属図書館

http://tul.library.tohoku.ac.jp/

※5:落語「今戸の狐」の舞台を歩く

http://ginjo.fc2web.com/163imadonokitune/imadonokitune.htm

※:6夏目漱石の「猫の死亡通知」(はがき)

http://www.geocities.jp/sybrma/322nekonoshiboutuuchi.html

※7:夏目漱石『吾輩は猫である』第三章を読む・副題:名前のない猫と登場人物

http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/nichigen/issue/pdf/9/9-02.pdf#search='漱石の思ひ出 迷亭'

吾輩は猫である - goo 映画

http://movie.goo.ne.jp/movies/p18350/

Yahoo!百科事典

http://100.yahoo.co.jp/

落語あらすじ事典 千字寄席:くしゃみ講釈(くしゃみこうしゃく)

http://senjiyose.cocolog-nifty.com/fullface/2005/07/post_3e7c.html

『吾輩ハ猫デアル』は、夏目漱石(本名:夏目 金之助)が劇作家となったスタートの小説である。

1905(明治38)年1月、高浜虚子の主宰する『ホトトギス』に10回にわたり断続的に連載(1906(明治39)年8月迄)された後、3分冊の形で出版された(上編:明治38年11月、中編:明治39年11月、下編:明治40年5月)。

冒頭掲載の画像が初版本(「アサヒクロニクル週間20世紀」1905年号より借用)であるが、初版は菊版・紙装、角背、天金アンカット本、ジャケット付きの凝った装丁だった(本の部分の名称は※1参照)。この上篇の挿絵を担当したのは、フランス留学から帰国したばかりの画家・中村不折であった。

文語体が幅を利かせていた時代に「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」という平易な口語体と、猫を主人公とした奇抜さがうけて、『ホトトギス』に連載した当初から読者の反響しきりだったという。

漱石は、単行本化にあたって、その「序」で「自分が今まで「吾輩は猫である」を草しつヽあった際一面識もない人が、時々書信又絵葉書杯(等、など)をわざわざ寄せて以外の褒辞を賜わったことがある。自分が書いたものが斯(こ)んな見ず知らずの人から同情を受けていると云うことを発見するのは非常に有難い。今、出版の機を利用して是等の諸君に向かって一言感謝の意を表する」と書いている。(※2:「青空文庫」の「吾輩ハ猫デアル」参照)。

文豪・夏目漱石は、1867年2月9日(慶応3年1月5日)、江戸の牛込馬場下(現:新宿区喜久井町付近)に、当地名主をしていた夏目小兵衛直克の末子(五男)として出生。しかし、子沢山で母親が高齢での出産でもあり、余り望まれた子として生まれた状況ではなかったらしく、又、当時明治維新後の混乱期であり、生家は名主として没落しつつあったからなのか、翌(明治元)年から父・直克に書生同様にして仕えた男でもある塩原昌之助のところへ里子(里親参照)に出されるが、1876(明治9)年9歳の時夏目家に引き取られる(ただし、実父と養父の対立などで21歳まで夏目家への復籍が遅れたという)など、生まれこそ江戸の名家だったが、決して裕福で仕合せなな生活をした人ではなかったようだ。

病気で大学南校を中退せざるを得なかった長兄が、成績の良かった末弟:金之助を見込み、大学を出て立身出世をさせることで夏目家再興の願いを果たそうとの後押しなどもあり、1884(明治17)年、無事に大学予備門予科(のちの第一高等学校)に入学。1889(明治22)年、この東大予備門での同窓生であった俳人・正岡子規との出会いが漱石に多大な文学的・人間的影響を与えることになった。このとき、子規が手がけた漢詩や俳句などの文集『七草集』が学友らの間で回覧されたとき、漱石がその批評を巻末に漢文で書いたことから、本格的な友情が始まり、このときに初めて漱石と署名、以降これを号として使うようになる。

漱石は虫垂炎を患い予科二級の進級試験が受けられず落第し、私立学校で教師をするなどしていたが、以後、学業に励み、ほとんどの教科において首席。特に英語が頭抜けて優れていたという。

1890(明治23)年東京帝国大学(現:東京大学)英文科へ入学するが、その3年前、1887(明治20)年に長兄、次兄が、同大入学の翌年には嫂・登世(三男の嫁。漱石はこの登世に恋心を抱いていたため、深い傷を受けていたとも)と、近親者を相次いで亡くしたことから、この頃より、厭世主義・神経衰弱に陥り始めたともいわれるが、1893(明治26)年に同大大学院に入った翌年に、肺結核が発覚し、治療をはかるも効果は得られなかったことから、神経衰弱が酷くなっていたようである。

そのようなことから、1895(明治28)年、東京から逃げるように高等師範学校を辞職し、その後、愛媛県尋常中学校(旧制松山中学、現在の松山東高校)へ(松山は子規の故郷であり、2ヶ月あまり静養していた。この頃、子規とともに俳句に精進し、数々の佳作を残している)。その後、熊本市の第五高等学校(熊本大学の前身)の英語教師に赴任後、親族の勧めもあり、1895(明治28)年に、貴族院書記官長の中根重一の娘鏡子と見合い結婚をしているが、わがままに育てられた鏡子夫人は、慣れぬ結婚生活からヒステリー症状を起こすこともままあり、これが漱石を悩ませ、漱石をより、神経症に追い込んだ一因ともされているが、夫婦仲はそれほど悪くはなかったようだ。

ただ、1900(明治33)年、漱石は官費でイギリスへ留学。1903(明治36)年に帰国するが、漱石の妻・鏡子の回想によれば、漱石はイギリス留学中に精神に変調をきたし、帰国後も不安定な状態は続き、今日なら家庭内暴力として訴えられかねないようなことも家族に対してしていたらしい。そのような不安な日々は、翌年(1904=明治37)年の5月頃まで続いたようであるが、夫人はそんなときの漱石を「頭の悪いとき」と表現し、病気だからと諦めてていたという(※3:の中の『漱石の思ひ出』参照)。

漱石が所属していた俳句雑誌『ホトトギス』では、小説も盛んになり、高浜虚子や伊藤左千夫らが作品を書いていた。そうした中で、帰国後、漱石は一高と、東京帝大で教鞭をとりながらも、学者として生涯を送るか、創作者として世に出ようかと迷いに迷っていたようだが、虚子の勧めもあり、意を決して後者を選ぶこととなった。それが1905(明治38)年1月に発表した処女作となる小説『吾輩ハ猫デアル』である。だから、この小説は漱石が精神の不安定な日々の中で書かれたものであるが、『吾輩ハ猫デアル』を執筆し始めた当初は、同書初版本「序」後段にあるように「趣向もなく、構造もなく、尾頭の心元なき海鼠(なまこ)のような文章である、たとえ此の一巻で消えてなくなった所で一向差支えはない」と考えていたようである(※2:『吾輩ハ猫デアル』参照)。

又、後に書かれた『処女作追懐談』(※2)には、初めて書いたこの回を、虚子が読んで、「これは不可(いけ)ません」と云うので、虚子の話を聞いた上で、書き直したら、「今度は虚子が大いに賞(ほ)めて。それを『ホトトギス』に載せたが、実はそれ一回きりのつもりだった。ところが虚子が面白いから続きを書けというので、だんだん書いて居るうちにあんなに長くなって了(しま)った。というような訳だから、私はただ偶然そんなものを書いたというだけで、ただ書きたいから書き、作りたいから作ったまでで、つまり言えば、私がああいう時機に達して居たのである。」・・・と書いている。

『吾輩ハ猫デアル』の主人公は苦沙弥に飼われている雄猫「吾輩」であるが名前はない。

この小説を書き始めた当初、漱石は原稿紙の書き出しに三四行明けたまゝ、まだ名はつけておらず、名前は「猫伝」にしようか、それとも書き出しの第一句である「吾輩は猫である」をそのまま用いようかと決しかねていたようであるが、虚子の意見をいれて「吾輩は猫である」として発表したことが、漱石に『ホトヽギス』への執筆をすすめた虚子の回想として書かれている(※4の夏目漱石ライブラリ 漱石の生涯 小説執筆時代Ⅰ参照)。

最初は、余り自分の作品に自信がなかったようだが、猫の目を通して、人間生活の断面を、痛烈な風刺をきかせて、ユーモラスに描くうち、読者のたしかな手応えに強い自信を抱くにいたった。

そして、漱石は1907(明治40)年4月、朝日新聞社に三顧の礼をもって迎えられ、後顧の憂いない立場で幾多の名作を書くことが可能になったが、この官から民への異動は、今日とは違い、明治と言う時代においては、常識を超えたものであり、当時センセーションを巻き起こす出来事であったようだ。

『吾輩ハ猫デアル』の中では、「吾輩の主人は滅多に吾輩と顏を合せる事がない。職業は教師ださうだ。學校から歸ると終日書齋に這入つたぎり殆んど出て來る事がない。家のものは大變な勉強家だと思つて居る。當人も勉強家であるかの如く見せて居る。然し實際はうちのものがいふ樣な勤勉家ではない。吾輩は時々忍び足に彼の書齋を覗いて見るが、彼はよく晝寐をして居る事がある。時々讀みかけてある本の上に涎をたらして居る。・・・・(中間略)・・・吾輩は猫ながら時々考へる事がある。教師といふものは實に樂なものだ。人間と生れたら教師となるに限る。こんなに寐て居て勤まるものなら猫にでも出來ぬ事はないと。夫(それ)でも主人に云はせると教師程つらいものはないさうで彼は友達が來る度に何とかゝんとか不平を鳴らして居る。・・・(中簡略)・・・主人は毎日學校へ行く。歸ると書齋へ立て籠る。人が來ると、教師が厭だ厭だといふ。」と書いており、案外これは本音で、教師が向かなかったのだろう。

何か漱石が、処女作である『吾輩ハ猫デアル』を書くにいたった経緯などを中心に書いたてしまったが、漱石のことなら、以下参考の東北大学附属図書館(※4)の中にある夏目漱石ライブラリで、ほとんどのことが分かるようになっているので漱石に興味のある人はそこへアクセスするとよい。

ここまで、肝心の『我輩は猫である』の主人公「吾輩」(猫)のことなどあまり書いていないので、これから少し、作品の内容と「吾輩」(猫)のことなどを書いてみようとおもうが、先ず、以下の画像を見てください。

上掲の画像は、岡本一平画「漱石先生」である(以下参考の東北大学附属図書館(※4)所蔵。同サイトのデジタルコレクションで検索すると原画が見られる)。

岡本一平は、夏目漱石から漫画の腕を買われて1912(明治45)年に朝日新聞社に紹介されて入社し、マンガに解説文を添えた「漫画漫文」という独自のスタイルを築き、その洒脱で洗練された画調と、人間味に富んだユーモラスな文章が大衆の人気を集め、また権力に抗する庶民的な感覚は、政治漫画において鋭く発揮されたという。漱石は一平の作品が風刺や皮肉をベースにしながらも、まったく不快感を与える部分がないことを指摘し、「今の日本の漫画家にあなたのやうなものは一人もない」「(文章も)大変器用で面白く書けています」と大絶賛している『岡本一平著並画『探訪画趣』序』(※2)。余談だが、歌人として有名な岡本かの子(大貫カノ)はその妻、画家岡本 太郎は息子である。

漫画評の中に「あなたの太い線、大きな手、変な顔、すべてあなたに特有な形で描かれた簡単な画は、其時我々に過去は斯(こ)んなものだと教えて呉(く)れるのです。」と書かれているが、この「漱石先生」の画も、描かれた年代はよくわからないが、漱石が『我輩は猫である』を書いた頃の様子をよく表しているのだろう。

『我輩は猫である』の「吾輩」(猫)の飼い主・珍野 苦沙弥は、中学校の英語教師。偏屈な性格で、胃が弱く、ノイローゼ気味。これらの人物描写は、漱石自身がモデルとされているようだ。妻と3人の娘がいる。あばた面で、くちひげをたくわえ、その顔は今戸焼のタヌキとも評される。頭髪は長さ2寸くらい、左で分け、右端をちょっとはね返らせる。吸うタバコは朝日。酒は、元来飲めず、平生なら猪口で2杯。実業家に対する尊敬の度は極めて低い。役人や警察をありがたがる癖がある。・・・・とあるのを見ても、当時の官と民の立場を見ていると、当時は漱石自身、そう思っていたのだろう。

手火鉢らしきものを横に、座卓を前に推敲をしている漱石の横で、その様子を眺めている黒い猫は何を思って見ているのだろうか・・・・?今戸焼は、古くから現:東京都台東区浅草今戸で産出する土器で、素焼きの土器を今戸焼と総称したくらい色んなものが盛んに製造されたようだが、瓦職人が余技で焼き始めたともいい、不細工な顔形を今戸焼きの福助とか今戸焼きのお多福とか悪口にした(※5)と言うから、我輩も苦沙弥先生の顔は、余り良い顔といった見方はされていなかたようだ。上掲の岡本一平画「漱石先生」など見ていると、今戸焼きのタヌキ・・・て感じがしないでもない。洋服姿ですましているかってよく見た千円札の漱石の写真などとは、イメージは大分違う。

ところで、猫のことであるが、漱石が『我輩は猫である』を発表して、ほぼ10年後の1915(大正4) 年に新聞に連載した『硝子戸の中』(※2)で、漱石は飼っていた猫について触れている(二十八)。

訪ねて来た人が猫を見て「何代目か」と問われ、何気なく「二代目です」と答えたがあとで考えるとその実三代目になっていた・・・という書き出しで始まる。初代は「宿なしであったにかかわらず、ある意味からして、だいぶ有名になった」というから小説に出てくる「我輩」の猫をいっているのだろう。

二代目は、主人にさえ忘れられるくらい短命で、誰がどこから貰って来たかよく知らないが、手の掌に載せれば載せられるような小さい子猫だったらしい。「ある朝家のものが床を揚(あ)げる時、誤って上から踏み殺してしまった。」らしく。手当ての甲斐も無く1日2日後に死んでしまったという。

「その後へ来たのがすなわち真黒な今の猫である。」・・・とあるので、『硝子戸の中』を書いた当時の猫が三代目と言うことになる。

『硝子戸の中』では、続いて、「私はこの黒猫を可愛がっても憎がってもいない。猫の方でも宅中(うちじゅう)のそのそ歩き廻るだけで、別に私の傍(そば)へ寄りつこうという好意を現わした事がない。」と書いており、その後の文を読んでも、漱石が猫好きとは思えない。

漱石は猫だけでなく犬も飼っていた。『硝子戸の中』の中での扱いは、猫より犬の方が大きい。Hさん (漱石が習っていた謡曲の師匠ではないか)から譲り受けたというその犬に、漱石はイリアッドに出てくるトロイ一(トロイア戦争)の勇将の名前ヘクト-の名を与える。

にもかかわらず、理由はわからないが、この小説の主人公でもあり、本編の語り手でもある珍野家で飼われている「吾輩」(猫)には名前が無い。

主人公「吾輩」のモデルは、漱石37歳の年に夏目家に迷い込んで住み着いた、野良の黒猫だ。つまり、先に述べた初代の猫。

『我輩は猫である』文中に「我輩が此家へ住み込んだ當時は、主人以外のものには甚だ不人望であつた。どこへ行つても跳ね付けられて相手にしてくれ手がなかつた。如何に珍重されなかつたかは、今日に至る迄名前さへつけてくれないのでも分る。我輩は仕方がないから、出來得る限り我輩を入れてくれた主人の傍に居る事をつとめた。朝主人が新聞を讀むときは必ず彼の膝の上に乘る。彼が晝寐をするときは必ず其脊中に乘る。是はあながち主人が好きといふ譯ではないが別に構ひ手がなかつたから已を得んのである。」(第一)とあり、小説上の「我輩」も実際に夏目家で飼われていた猫同様余り珍野家の家族からは相手にされなかったが、好きというわけでもないご主人の傍らにいることにしたようだ。飼い主の苦沙弥先生、つまり、漱石と気ままな猫とは案外相性がよかったのかもしれない。

生まれて間もなく捨てられた名もない「吾輩」は第六話に、毛色は淡灰色の斑入(ふ‐いり。地の色と違った色がまだらにまじっていること)とある。苦沙弥先生の家に転がり込むが、人間は不徳(身に徳の備わっていないこと。人の行うべき道に反すること。不道徳)なものだと車屋の”黒”(大柄な雄の黒猫。)から教えられ、吾輩は、人間観察を鋭くするようになる。猫ながら古今東西の文芸に通じており哲学的な思索にふけったりする。又、人間の内心を読むこともできる。そして苦沙弥先生やそこにやって来る門下生・寒月、美学者の迷亭、詩人の東風など太平の逸民(俗世間をのがれて隠れ住んでいる人。官に仕えず気楽な生活を楽しむ人の意)たちに、滑稽と諷刺を存分に演じさせ語らせる。

「我輩」は、隣宅に住む二絃琴の御師匠さんの家の雌猫・三毛子に恋心を抱いているが、残念なことに、三毛子は、「吾輩」が自分を好いていることに気付いていない。それでも、名前のない吾輩のことを教師の家にいるものだから町内で唯一、先生と呼んでくれるのが嬉しい。

『我輩は猫である』は、当初、長編として書くことを想定していなかったため、第十一回の完結まで結構(全体の構造や組み立て。構成)なしで書き継がれた『猫』の各篇に、共通する主題を見つけるのは難しいし、中心となる登場人物も誰彼と入れ替わっており、小説らしい筋書きはあまりないが、日露戦争前後の上級社会への諷刺を苦沙弥先生やその門弟寒月などの滑稽な登場人物の中に織り込ませた戯作風の作品となっている。ここに登場させられる主要人物は、猫の主人である中学教師をはじめ、金持ちやいわゆる大学出と思われる文化人、すなわち当時のエリート達で、それも比較的身のまわりにいる人達である。これらは新生明治を現場で引っぱった人々であるが、それらエリートを猫の目をもって風刺し、また彼らの会話・行動を通して互いとその社会を風刺しているのである。

漱石は小説『我輩は猫である』の広告文を書いているが、この広告文も猫の口を借りた有名な小説の1節「吾輩は猫である。名前はまだない。主人は教師である。」から始まり、続いて「迷亭は美学者、寒月は理学者、いづれも当代の変人、太平の逸民である。吾輩は幸にして此諸先生の知遇を辱(〔かたじけの〕)ふするを得てこゝに其平生を読者に紹介するの光栄を有するのである。」・・と、これらの人間を持ち上げておいて、「……吾輩は又猫相応の敬意を以て金田令夫人の鼻の高さを読者に報道し得るを一生の面目と思ふのである」……と、最後に鼻の高い金田令夫人を皮肉っぽく紹介しているのが面白い(初出は1905(明治38)年11月15日「東京朝日新聞」とある。※2、「猫の広告文」参照)。

広告文中に登場する我輩とその主人苦沙弥以外の人物を簡単に説明しておこう。

美学者・迷亭(めいてい)は、苦沙弥の友人であるが、ホラ話で人をかついで楽しむのが趣味の粋人で、近眼で、金縁眼鏡を装用し、金唐皮の烟草入を使用する。

迷亭は、漱石との交友のあった美学者大塚保治がモデルともいわれるが漱石は否定したという。また、漱石の妻鏡子の著書『漱石の思ひ出』には、漱石自身が自らの洒落好きな性格を一人歩きさせたのではないかとする内容の記述があるようだ。

水島 寒月(みずしま かんげつ)は、苦沙弥の元教え子で、理学士。なかなかの好男子で、戸惑いしたヘチマのような顔をしている。近所の実業家金田の娘・富子に演奏会で一目惚れする。寒月は、寺田寅彦がモデルといわれている。彼は、漱石の元に集う弟子たちの中でも最古参に位置し、特別に遇されていたようだ。

最後に鼻の高さを皮肉られている金田令夫人であるが、「令夫人」とは、他人の妻を敬っていう語であり、苦沙弥に嫌われている近所の実業家・金田の細君のことだが、この細君、苦沙弥の元教え子である理学士の水島寒月と自分の娘との縁談について珍野邸に相談に来るが、主人の苦沙弥と迷亭がお金持ちだといばっている夫人を嫌って失礼な応対をする。怒った夫人は車屋に騒がさせ主人に嫌がらせをする。この金田夫人、巨大な鍵鼻の持ち主で「鼻子」と「吾輩」に称されている(三)。高い鼻には「鼻にかける」などという慣用句があるように、日本では、イメージとして高慢・プライドの高いことなどに関連付けられるが、この人物もその象徴のような扱いとして取り上げられており、彼女の鼻について苦沙弥たちは、何度も議論し、話題にしている。猫の「吾輩」もそんな横柄な金田夫婦を「金田のじいさんを引掻いてやりたくなる。妻君の鼻を食い欠きたくなる」・・と嫌っており、そんな婦人の鼻の高さを皮肉たっぷりに紹介しながら、実際にどれだけ嫌味な人かを読者に紹介するのを楽しんでいるようだ。

この『我輩は猫である』では、三章の中で、金田家・富子と寒月の結婚話から、地位やお金によって人を見る俗社会の金田家の人々と 苦 沙 弥 ・迷亭の対立が引き起こされるがこの大きな対立が、『吾輩は猫である』の中のシニカル(cynical)の中心になっているといって良いだろう。

金田夫人が娘との縁談について珍野邸に相談に来る三章が一番面白く、また、この小説の言いたいことを象徴しているようだ。

そして、最後(十一)で、主人公の「吾輩」は水がめに落ちて死んでいくが、ここに、この小説での結論的なこと全てが、語られていると思うが、その要約を以下に書いてみよう。

苦沙弥は生来の胃弱がますますひどくなり、早晩胃病で死ぬ。金田のじいさんは慾でもう死んでいる。死ぬのが万物の定業(じょうごう。その報いとして起こる結果が定まっている行為)で、生きていてもあんまり役に立たないなら、早く死ぬだけが賢こいかも知れない。諸先生の説に従えば人間の運命は自殺に帰するそうだ。油断をすると猫もそんな窮屈な世に生れなくてはならなくなる。恐るべき事だ。何だか気がくさくさして来た。そんな時、しばらく姿を見せなかった寒月が故郷で結婚して細君を連れて来た。また、苦沙弥の元書生で、金田家で働いていた多々良三平も結婚することになった。三平が自分の艶福(えんぷく)の前祝にと持ってきたビールを自分一人で飲み真っ赤になっているのを見て、もし三平のように前後を忘れるほど愉快になれば空前の儲け者と、飲んだことの無い、ビールの残りものを飲み、酔ってよたよた歩いていて、足を滑らせ大きな水甕に落ちてしまう。甕から上へあがろうとあがくが、足をのばしても届かず、幾らあがいても出られず苦しむが、それは無理を通そうとするから苦しいことを悟って、自然の力に任せて抵抗しない事にしたら、次第に楽になってくる、否、楽そのものすらも感じ得なくなる。日月を切り落し、天地を粉韲(ふんせい。こなみじんにすること)して不可思議の太平に入る。吾輩は死ぬ。死んでこの太平を得る。太平は死ななければ得られぬ。南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)南無阿弥陀仏。ありがたいありがたい。・・・・それが吾輩の最期であった。

この最後(十一)の章のある「下篇自序」(※2)には、「「猫」の下巻を活字に植えて見たら頁が足りないから、もう少し書き足してくれと云う。書肆(しょし。書物を出版したり販売する書店、本屋のこと)は「猫」を以(もっ)て伸縮自在と心得て居るらしい。いくら猫でも一旦、甕(かめ)へ落ちて往生した以上は、そう安っぽく復活が出来る訳のものではない。頁が足らんからと云うて、おいそれと甕から這(は)い上る様では猫の沽券(こけん。人の値うち。体面。品位。)にも関わる事だから是丈(これだけ)は御免蒙(ごめんこうむ)ることに致した。」・・・とある。続いて、「「猫」の甕へ落ちる時分は、漱石先生は、巻中の主人公苦沙弥先生と同じく教師であった。甕へ落ちてから何カ月経(た)ったか大往生を遂げた猫は固(もと)より知る筈(はず)がない。然し此序をかく今日の漱石先生は既に教師ではなくなった。主人苦沙弥先生も今頃は休職か、免職になったかも知れぬ。世の中は猫の目玉の様にぐるぐる廻転している。明治四十年五月。」・・・とあり、朝日新聞社への『入社の辞』(※2)と同月に書かれたこの文章にはこの頃の漱石に小説を書くことへの自信と余裕の表れが読み取れる。

小説ではなく、実際に夏目家で飼っていた猫は、1908(明治48)年の今日・9月13日に死亡したらしい。その際、漱石は、親しい人達に「いつの間にかうらの物置のへっつい(竃=かまど)」の上にて逝去」したと猫の死亡通知を出している(※6)。

そして、この猫が亡くなる直前と死後の様子は、漱石が、朝日新聞社に三顧の礼をもって迎えられた年の2年後に発表した「猫の墓」(※2:『永日小品』所収)という随筆に淡々と綴られている。以下その部分である。

「妻はわざわざ其の死態(しにざま)を見に行き、それから今迄の冷淡に引き更えて急に騒ぎ出し、出入の車夫を頼んで、四角な墓標を買って来て、表には猫の墓と書いた墓を立て、墓の裏には「此の下に稲妻起る宵あらんと」と安らかに眠ることを願った一句を添えた後。子供も急に猫を可愛がり出した。

墓標の左右に硝子の壜を二つ活けて、萩の花を沢山挿し、茶碗に水を汲んで、墓の前に置いて、花も水も毎日取り替えられた。そして、名も無い猫の命日には、妻が屹度(きっと。必ず)一切れの鮭と、鰹節を掛けた一杯の飯を墓の前に供え、今でも忘れた事がない。ただ此の頃では、庭迄持って出ずに、大抵は茶の間の箪笥の上へ載せて置くようである」・・・と。

夏目家の人々は、猫が生きている間は、自由に行動させるというか放置していたというか、外見的には、少々冷淡と見えるところもあったようだが、死んでからの処置など見ていると、そんなに猫そのものを根っから嫌っていた訳でもなさそうだ。この「墓の前」の後段など、漱石の猫の面倒を見続けた夫人への愛情と感謝がそこはかとなく滲んでいる。

最近の異常なまでのペットブームの中でのイヌや猫など動物の猫可愛がり(無闇矢鱈に可愛がること。)はしていないが、私も戦後間なしの子供の頃、野良犬を拾ってきて飼っていたことがあるが、食時をやる時以外は、殆ど放ったらかしの放し飼いで、夜以外鎖で繋いでいることは少なかった。家の近所で勝手に遊んで、食時頃になるとその時間を覚えていて帰ってくる。雑種であるが賢い犬だった。その頃までは、そんなに動物を飼っている人も少なかったし、そのような飼い方が普通であったように思う。しかし、ちゃんと名前だけは付けてやっていた。

普通、何処の家でも、飼っている犬や猫に名前を付けるのが一般的だと思うのだが、漱石は、犬にはちゃんと名前をつけているのに小説上の「我輩」の猫にはどうして名前が無いのだろうか?

そのことについて、以下参考に記載の※7:「夏目漱石『吾輩は猫である』第三章を読む・副題:名前のない猫と登場人物」には以下のように記されている。

「鏡子夫人の書いた『猫の話』を読めば、実際、子供や漱石が「猫はどうした」「猫が来た」と呼んでいることが分かる。つまり、夏目家では猫を「猫」と呼んでいた可能性がある。当時、動物をペットとして飼っても、今の感覚と少し違うだろう。 だが、小説の登場人物として、猫に名前をつけることは、簡単である。猫の世界だけでの名前をつけても良かっただろう。しかし、なぜ猫に名前をつけなかったのか。・・・」とあり、漱石は実際に飼っていた猫にも名前は付けていなかったようなのだ。その点は、私も良く理解できないところであるが・・・。

同サイトでは、この点を考えるためにも、『吾輩ハ猫デアル』の「我輩」が猫である事に注目し、「我輩」の主人の名がなぜ珍野 苦沙弥なのかなど、登場する人物に漱石がつけた名前の意味などを見ながら、この小説の「我輩」が何故「猫」でなければならないのか?そして、なぜ猫に名前がないことが重要なのかを、この小説の主要な章となる第三章を中心に検証をしている。

その中で、この小説に登場する重要人物の1人でもある「我輩」の主人「苦沙弥」の横にいて、よく登場する細君も「細君」と呼ばれるだけで、その名は出てこない。猫の「我輩」と、もう一つの批判の目が、「細君」なのであって、「この細君の客観的な批判は、主に家の中の人物(主人・迷亭・寒月)に向けられている。猫と細君という批判をする二つの人物に名前をつけていないことは面白い共通点である。逆に、批評される人には、名前(個性)が必要だったと考えることも出来るだろう。」・・・と書いている。なかなか面白いので、興味のある人は読まれると良いだろう。

参考

※1:「本」の部分の名称(大阪府立図書館)

http://www.library.pref.osaka.jp/nakato/osaka/book_bui.html

※2:青空文庫:作家別作品リスト:No.148:夏目 漱石

http://www.aozora.gr.jp/index_pages/person148.html

※3:猫とネコとふたつの本棚

http://www.nekohon.jp/

※4:東北大学附属図書館

http://tul.library.tohoku.ac.jp/

※5:落語「今戸の狐」の舞台を歩く

http://ginjo.fc2web.com/163imadonokitune/imadonokitune.htm

※:6夏目漱石の「猫の死亡通知」(はがき)

http://www.geocities.jp/sybrma/322nekonoshiboutuuchi.html

※7:夏目漱石『吾輩は猫である』第三章を読む・副題:名前のない猫と登場人物

http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/nichigen/issue/pdf/9/9-02.pdf#search='漱石の思ひ出 迷亭'

吾輩は猫である - goo 映画

http://movie.goo.ne.jp/movies/p18350/

Yahoo!百科事典

http://100.yahoo.co.jp/

落語あらすじ事典 千字寄席:くしゃみ講釈(くしゃみこうしゃく)

http://senjiyose.cocolog-nifty.com/fullface/2005/07/post_3e7c.html