塾!皆さんは塾に関してどんな思い出がおありでしょうか?

私が受験生であったのは今から何十年前になるのかしら。

私の育った地方都市ではまだまだ塾の存在感はあまりなかったような気が致します。

大学受験の予備校はありましたが、塾なんてほんの少数だったと思うのですよ。

そんな中で私には中学時代は英語の家庭教師、高校時代は数学の家庭教師がついていました。

そして受験のため高校時代は英語は塾に通っていました。

一般の家庭の一室を利用した寺子屋のような知る人ぞ知るの評判の良い小さな塾でした。

中学時代の英語の家庭教師は姉かれん桜もブログで触れていましたドイツ文学を専攻していらした大学の教授。

とても温厚な優しい方で、まだまだ幼かった私は毎回奥様の出されるおやつが楽しみで一生懸命通い勉強しました。

昔は小学校高学年でローマ字の授業があったのを覚えていらっしゃいますか。

その頃からアルファベットに興味があり、中学に入学してからの英語の授業はとても楽しみでした。

その楽しみをさらに増大させ、成績をぐんぐん伸ばしてくださったのが、このK先生です。

英語は私の得意科目となり誰にも負けない自信がつきました(通っていたのは公立の中学です)。

ところが英語教育に力を入れている希望の私立高校に合格入学できたものの、そこで私は大きな挫折感を味わいました。

できると思っていた自分の英語力など全く大したことがなかったことを気づかされたのです。

まずは入学後、選択で「英会話」を選びたかったのですが、面接で落とされました。

外人の先生の質問にタジタジ。文法中心の中学英語!リスニング、スピーキングは全くできませんでした。

中高大の一貫教育の女子高で持ち上がりの生徒がほとんど。内部生の英語力に驚いたものです。

外人の教師とペラペラ英語で会話するんですもの。

そんな友だちは岩国の基地からのアメリカ人向けの英語放送を聞いたりしていましたよ。

そんな中で私は寺子屋式の塾でお世話になり、相変わらずの受験英語!

今思えばあの当時柔らかい頭でもっと英会話に取り組めばよかったとちょっぴり後悔しています。

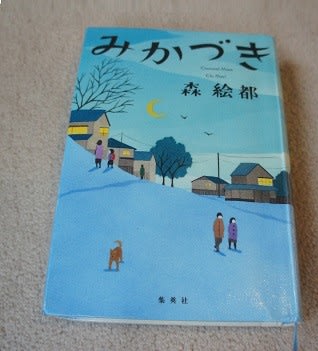

何故突然このようなことを思い出し記事にしてたかといいますと、「みかづき」という本を読んだからです。

2017年本屋大賞2位 森 絵都著「みかづき」。図書館で予約し、1年待ち、ようやく順番が回ってきました。

昭和36年(私は15歳)、学校教育に不信を抱いた一人の女性(千明)が学習塾を立ち上げようとします。

それに誘われ夫婦となる大島吾郎、そこからスタートする昭和~平成、およそ半世紀にわたる塾と家族の物語。

同じ時代を生きた者ゆえに理解できる部分も多く、文章も平易で読みやすかったです。

かなりの長編ですが、密度の濃い変化に富んだ内容でとても面白く読み切ることができました。

塾業界と文部省の対立、その葛藤なども丁寧に描かれ、さすが本屋大賞2位と思いました。

特に最後の吾郎のスピーチは圧巻でした。胸に迫るものがありました。

「みかづき」のタイトルの意味も最後にわかります。

最近読書欲が湧いています。

今読んでいるのは「総理の夫」原田マハ著。ブログ友の紹介記事を読み、読みたくなりました。

これもブログの効用です。4月に入って4冊目です。

私の読書は2週間の期限があります、図書館利用なので。

この本は今のところ延長ができそうなのでゆっくり読むことに致しましょう。