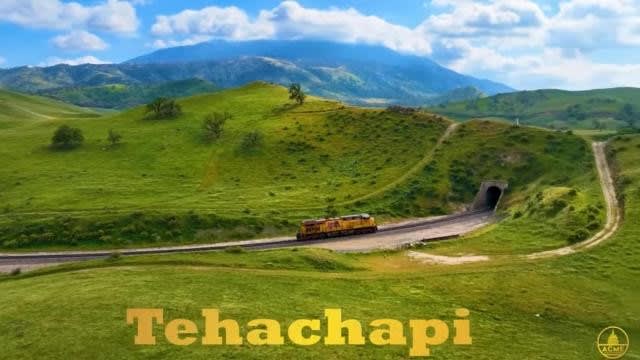

世界一有名な 鉄道ループ線と言えば、テハチャピ ループ です。

YouTubeで素敵な空撮動画を見つけたのですが、ブログへの直貼りを拒否されましたので、以下にURLを付けて置きます。

https://www.youtube.com/watch?v=RpRGygks_HY&t=6s

テハチャピループは ユニオンパシフィック鉄道 が所有する路線ですが、Trackage Rights(軌道権免除)契約によって BNSF鉄道 の列車も乗り入れます。 しかも、BNSF鉄道の方が 列車本数が多い めずらしい区間です。

アメリカでは鉄道会社同士の 機関車のプール運用 を行っているため、他社の機関車を編成に組み込んで運行する事があります。 これによって、カナダの機関車がアメリカ南部の砂漠地帯を走る姿も見かけます。

全長2kmの貨物列車を 直径200mのループ線で走らせるには、中間補機 と 後部補機 が必要です。

川崎汽船 や 商船三井、台湾の エバーグリーン社 はユニオンパシフィック鉄道と契約しています。 デンマークの maersk社 はBNSF鉄道と契約しています。

つまり、Kライン や ONE のコンテナをBNSF鉄道に積載する事はありません。 鉄道模型でコンテナ編成を組むのに注意が必要です。

Tehachapi Loop in 4K

こちらの動画も上手に編集されています。 サウンドがナイスです。。。

YouTubeで素敵な空撮動画を見つけたのですが、ブログへの直貼りを拒否されましたので、以下にURLを付けて置きます。

https://www.youtube.com/watch?v=RpRGygks_HY&t=6s

テハチャピループは ユニオンパシフィック鉄道 が所有する路線ですが、Trackage Rights(軌道権免除)契約によって BNSF鉄道 の列車も乗り入れます。 しかも、BNSF鉄道の方が 列車本数が多い めずらしい区間です。

アメリカでは鉄道会社同士の 機関車のプール運用 を行っているため、他社の機関車を編成に組み込んで運行する事があります。 これによって、カナダの機関車がアメリカ南部の砂漠地帯を走る姿も見かけます。

全長2kmの貨物列車を 直径200mのループ線で走らせるには、中間補機 と 後部補機 が必要です。

川崎汽船 や 商船三井、台湾の エバーグリーン社 はユニオンパシフィック鉄道と契約しています。 デンマークの maersk社 はBNSF鉄道と契約しています。

つまり、Kライン や ONE のコンテナをBNSF鉄道に積載する事はありません。 鉄道模型でコンテナ編成を組むのに注意が必要です。

Tehachapi Loop in 4K

こちらの動画も上手に編集されています。 サウンドがナイスです。。。

栃木県日光市の

栃木県日光市の