『 世界の車窓から 』 そんな言葉の似合う情景に出合いました。 杭州 ( こうしゅう ) から上海までの帰路は 列車の旅です。

フォトエッセイ ― 第九話 ― 山水画の世界の旅をする ③

黄山の2日目は 遊歩道を一回りして、そのまま下山しました。

カゴ屋さんたちは 一人の年配客をめぐって、つかみ合いのケンカなどして、相変わらず にぎやかにやっているようです。 付きまとう荷物運びのオニイサンたちに対して、「 オジサン元気! 」 とガッツポーズを見せて断るなど、観光客の方も要領を得てきました。

途中、石の階段の補修作業をしているところを いくつも通りました。 なかなかの重労働のようです。

「 中国人は純朴で、仕事をさせればまじめに働くけれど、純朴な分、アヘンを吸わせて遊ばせれば、廃人になるまで遊び続ける 」 と、同行者の弁。 果していまだに、そんな歴史を引きずっている国かどうかは分かりませんが、そんな危険もあるのかなあと思いました。

黄山を降りてからも観光は続き、地方の風景を楽しみながら、スズリや墨の工場、じゅうたん工場などを 見て歩きました。

中国では ビールを冷やす習慣が無いようで、レストランもホテルも、客がビールを注文してから 冷蔵庫に入れます。

都市の道路は、トロリーバスと トラックと オート三輪と 自転車が一緒に走ります。 道路を横断するのは決死の覚悟で、小走りに渡ろうとすると、車はスピードを落さずに通過します。 ですから、堂々とゆっくり渡れば、車はよけてくれます(?)。

どこに行っても人はあふれていて、何の用もなく道端に出て、日がな一日、通行人を眺めているという光景は、日本のテレビでも見かけるシーンです。食事も屋外で食べることが多いようです。 おかゆに菜っ葉や豆を入れて、どんぶりをかっ込んでいる姿を良く見かけます。

旅行中、ずっと考えていたのは中国人気質。 通り過ぎるオート三輪にカメラを向ければ、怒るでもなく、笑うでもなく、けれどもその目は興味津々で、人なつっこそうに見つめ返してきます。

日本人のように変に構えたり、気取ったりしない、ありのままの姿。 それが中国の人々のようです。

そして最後に、黄山の自然が、日本の観光地ように俗化されない様、心から願って 中国を後にしました。。。

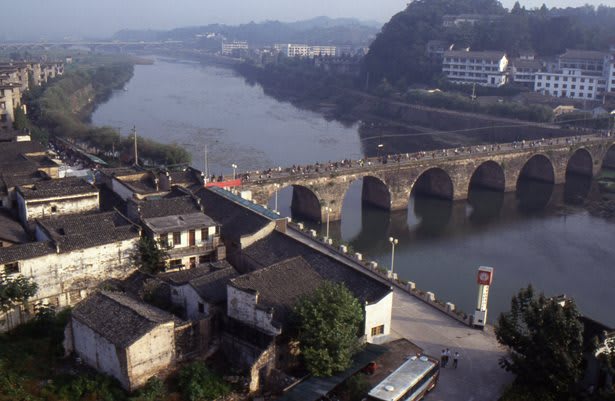

『 朝もやの車窓風景 』 ときどき薄日の差す一日。 窓からの風が心地良い、秋の始まりの頃です。

< 写真 および本文の 無断転載を 堅くお断りいたします >

フォトエッセイ ― 第九話 ― 山水画の世界の旅をする ③

黄山の2日目は 遊歩道を一回りして、そのまま下山しました。

カゴ屋さんたちは 一人の年配客をめぐって、つかみ合いのケンカなどして、相変わらず にぎやかにやっているようです。 付きまとう荷物運びのオニイサンたちに対して、「 オジサン元気! 」 とガッツポーズを見せて断るなど、観光客の方も要領を得てきました。

途中、石の階段の補修作業をしているところを いくつも通りました。 なかなかの重労働のようです。

「 中国人は純朴で、仕事をさせればまじめに働くけれど、純朴な分、アヘンを吸わせて遊ばせれば、廃人になるまで遊び続ける 」 と、同行者の弁。 果していまだに、そんな歴史を引きずっている国かどうかは分かりませんが、そんな危険もあるのかなあと思いました。

黄山を降りてからも観光は続き、地方の風景を楽しみながら、スズリや墨の工場、じゅうたん工場などを 見て歩きました。

中国では ビールを冷やす習慣が無いようで、レストランもホテルも、客がビールを注文してから 冷蔵庫に入れます。

都市の道路は、トロリーバスと トラックと オート三輪と 自転車が一緒に走ります。 道路を横断するのは決死の覚悟で、小走りに渡ろうとすると、車はスピードを落さずに通過します。 ですから、堂々とゆっくり渡れば、車はよけてくれます(?)。

どこに行っても人はあふれていて、何の用もなく道端に出て、日がな一日、通行人を眺めているという光景は、日本のテレビでも見かけるシーンです。食事も屋外で食べることが多いようです。 おかゆに菜っ葉や豆を入れて、どんぶりをかっ込んでいる姿を良く見かけます。

旅行中、ずっと考えていたのは中国人気質。 通り過ぎるオート三輪にカメラを向ければ、怒るでもなく、笑うでもなく、けれどもその目は興味津々で、人なつっこそうに見つめ返してきます。

日本人のように変に構えたり、気取ったりしない、ありのままの姿。 それが中国の人々のようです。

そして最後に、黄山の自然が、日本の観光地ように俗化されない様、心から願って 中国を後にしました。。。

『 朝もやの車窓風景 』 ときどき薄日の差す一日。 窓からの風が心地良い、秋の始まりの頃です。

< 写真 および本文の 無断転載を 堅くお断りいたします >

Bトレ・169系 連結器 加工記事

Bトレ・169系 連結器 加工記事