2020.11.27(金)

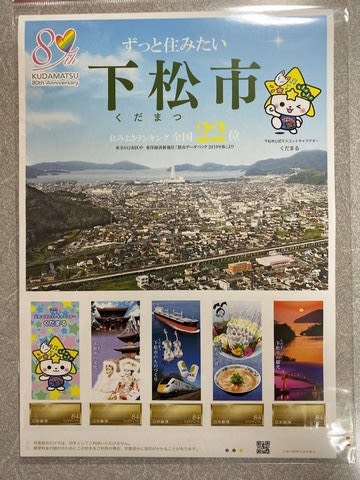

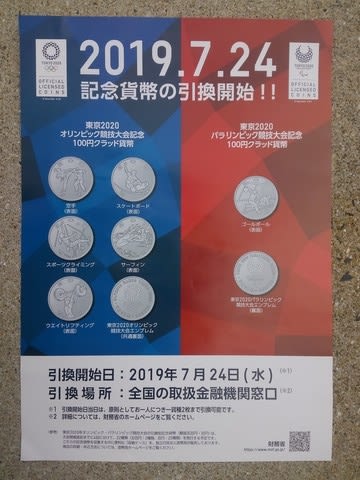

7月30日に漸く梅雨明け宣言、平年より10日以上遅い。梅雨が開けたと同時に気温も33.5度に急上昇、戸外で煙草を吸うのも命がけとなったが、9月に入ると台風が秋を運んできた。9月のシルバーウイークには早朝は震えるくらいだった。10月にはインフルエンザの予防接種をしたが、これが頗る痛かったし数日間痒くて仕方がなかった。11月に入ると8日に秋篠宮さまの立皇嗣の礼の儀式が行われ、当局からの要請もあり国旗掲揚した。また新型コロナウイルス感染症の感染スピードが上がり、11日には東京、大阪、北海道などが多く、全国で1.645人の感染者の記録更新をしその後も連日の記録更新となっている。クラスターの発生場所が歓楽街から一般の職場など多様化してきた。オリンピックも危うい感が増す。アメリカではワクチンの開発が進んでおり、来年末までにはコロナ終息の見通しを立てている。この時季、雪が降っている地域もあるが、下松市では18日に25℃越えの夏日で、11年振りに観測史上最も遅い夏日の記録更新となった。

最近読んだ本。記載するのは今回で27回目、評価を付けるのも気が引けるが、最も面白く読んだものは☆5つである。ここ5か月余りで8冊しか読了できなかったが、私にはちょっと重くて苦手な本を読んだこと、夏場は暑くて読書する気にならなかったこと、孫の守りで疲れ切ったことなどが挙げられる。釣行も同じような状況下、体力の低下で回数は激減した。今週末は予定があり釣行出来ないが、12月1日(火)に船釣りでハマチ狙いの予定が入っている。

Wooo WANTED!

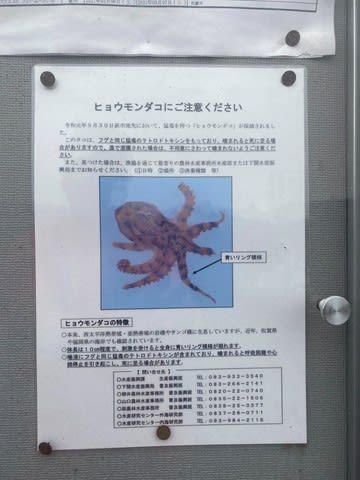

ヒョウモンダコに注意!とのことだが、私は恐らく未だ見たことがないように思う。フグと同じ猛毒のテトロドトキシンを持っているとのこと。噛まれると死に至ることもあると書いてある。見つけたら漁協を通じて知らせることになっている。

『日本人の常識133のウソ』 話題の達人倶楽部編 青春出版社 評価☆☆☆ ’20年7月6日読了 IM文庫

寸評:日本人が「常識」と信じている知識には、一見科学的でもっともらしい話も多いが、その中には無数のウソが混ざり込んでいるということが改めて解かった。根も葉もない、全く根拠のない迷信が大昔から現代まで堂々とはびこっているのだ。例えば、「手先を使うとボケない」「毛は剃ると濃くなる」「新車に乗る時は慣らし運転が必要」「目薬は眠り薬に使える」などがそれに当たる。また「酒をちゃんぽんで飲むと悪酔いしやすい」わけでもないし、「恐ろしい体験をすると髪の毛が真っ白になる」「辛い物を食べると痔になる」わけでもない。この本では「それ、ジョーシキね」と思い込んでいる133話についてメスが入れられている。

『渋沢栄一 人生意気に感ず』 童門冬二著 PHP文庫 評価☆☆☆☆☆ ’20年7月10日読了 再読 IM文庫

寸評:「士魂商才」を貫いた明治経済界の巨人で日本の資本主義の父と言われる渋沢栄一の伝記である。’24年度から刷新される新紙幣の1万円札の表の図柄が渋沢栄一である。因みに5千円札が津田梅子、千円札が北里柴三郎になる。読み進めるに連れ、何か読んだ事があるように思ったが、よくよく本棚を調べてみるとやはり同じ本があった。それは兎も角、この本では栄一が徳川慶喜に仕えた頃から、約1千社近い会社の役員や社会事業団体の責任者を務めた頃までを描く。大蔵省の官僚から東京府立養育院、第一国立銀行、商法講習所、東京会議所 などの設立の頃、明治9年頃までを詳細に書いている。その多くの会社や団体は今日も名称は変われどその殆どが存続している。再読ではあるが面白く読んだ。

8月6日に柳井市の船釣りメンバーが釣行。岩谷氏は生餌を付けて高級魚アコウを釣ったようだ(左)。もみじ屋敷の主、引退宣言された井向氏もご老体に鞭打っての釣行か(右)、たまには良いですよね。全体の釣果がよく解からないが、暑い時だし大して釣れてないだろうと想像する。

『零戦燃ゆ』 柳田邦男著 文芸春秋 評価☆☆☆ ’20年8月27日読了 IM文庫

寸評:私は近代の戦記物は苦手である。読書自体が苦行になる。大日本帝国が負け戦ということも大いにある。従って、盆時期の新聞紙面などもあまり見たくない方である。かと言って、敗戦の歴史を忘れ闇に葬り去っていいと言うことではない。寧ろ私はこうした詳細な敗戦の記録を読むことを若い人達に薦めたい。何処かの国のようにご都合主義で歴史を歪曲してはならない。目下、私は昭和天皇実録全18巻、別巻19冊を読み進めている(誤植を数か所発見)が、遅々として進まない。面白い本ではないが、昭和天皇を知る上では最上の史料である。まだ大東亜戦争の頃まで読み進めていない。

本書は日米航空戦史を追う「零戦燃ゆ」の第2編にあたる。昭和18年4月の山本五十六連合艦隊司令長官の戦死直後から、19年6月のマリアナ沖海戦までの記録である。それは、ニューギニア、ソロモン方面から中部太平洋に至る太平洋の島々で、激烈な陸海空戦が展開された時期の記録である。また、日本空母部隊終焉の戦史でもある。

この本の最終章にマリアナ沖海戦のことが書いてあるが、私の祖父もこのマリアナ海戦時に戦艦榛名に乗船しており、負傷後帰還し昭和50年8月26日まで戦後30年を70歳まで生きた。祖父からは戦争の話は殆ど聞いていないが、祖父の部屋には戦艦榛名の艦上にずらりと並んだ、乗船全員(千人以上だろうか)の集合写真が飾ってあったのを想い出す。

この本も私の苦手意識を払拭すべく読破に挑戦したが、読了までに1か月半も掛った。この本を井向氏から頂かなければ絶対に読むことは無かったと思う。しかし読了感は充分にあった。

8月23日(日)孫等と下松市栽培漁業センターに行った。ヒラメの養殖をしている所でもある。大きな円形のプールが8つくらいあっただろうか。中にはヒラメがうようよ居る。餌を投げ入れると、我先にと群がってくる。ヒラメの生態を知る上ではこの上なく良い所だ。

『玉砕の島々』 平塚柾緒著 洋泉社 評価☆☆☆ ’20年9月23日読了 IM文庫

寸評:前読「零戦燃ゆ」と大半が被るため復習の意味において本作を読み始めた。近代戦記物が苦手な私はやはり、読了まで1か月近くを要した。大東亜戦争のターニングポイントは海上ではミッドウエー海戦だったが、陸上ではガダルカナルの戦いだったと言われる。前読の「零戦燃ゆ」は空母を主体とした空戦、海戦の記録だったが、本書は陸上での敗戦記録である。

タラワ島・マキン島・クェゼリン島(米軍の本格抗戦との戦い)、サイパン島・テニアン島(絶対国防圏最前線の戦い)、グアム島(緒戦で玉砕した島での戦い)、ペリリュー島(34人の終わらなかった戦い)、硫黄島(初めから全滅を強いられた戦い)、沖縄戦と本土決戦準備(1億玉砕への帰結)という流れで書かれている。防衛庁に保存されている資料を始めとして膨大な戦史叢書、文献に基づいて書かれているドキュメンタリーである。ガダルカナル島などでは戦闘での死者よりも餓死の方が3倍も多く、硫黄島などでは壕に投げ込まれた爆薬で殺傷され、火炎放射器、手榴弾によって壕の中で焼かれた者が多かったようだ。沖縄然りである。降伏することが許されなかった故の惨劇である。

徴兵は17歳から40歳までだったようだが、死んでいったのは殆どが二十歳前後の若者である。私は現代での徴兵制度には賛成の方だったが、本書などを読むとどうも考えを改めるべきかとも思う。この本も井向氏から頂かなければ生涯読むことが無かった本である。

『半沢直樹 アルルカンと道化師』 池井戸潤著 講談社 評価☆☆☆☆☆ ’20年9月29日読了

寸評:お馴染みの半沢直樹シリーズ最新版である。先週日曜日に半沢直樹のTVドラマが終了したが、視聴率は32%越えだったとか。ご多分に漏れず私も面白く視聴した。役者の演技はとても良かったと思うが、大臣や自民党幹事長まで巻き込むと、ちょっと話が大きくなり過ぎたかなと思う。さて今回の本だが、今度は一転、一支店の融資課長での活躍だ。大手IT企業ジャッカルが、業績低迷中の美術系出版社「仙波工芸社」を買収したいというM&Aの案件から、大阪本部による強引な買収工作に抵抗する半沢を描く。有名な絵に隠された謎を解いていき、やがてその背後に潜む秘密の存在に気付く。ミステリー仕立てになっていて面白い。読み進めるにしたがって私も推理するが、やはり私の推理通りに進展することなどあり得なかった。

8月26日(水)仕事帰りに第2埠頭南端東側に寄ってみた。海面に木切れが浮かんでいるが、その周りには産まれたばかりと思われるアオリイカの赤ちゃんが一杯居た。アオリイカは成長が早く、1か月も経てば10㎝くらいにはなる。9月に入ってから光市室積の西の浜漁港辺りでアオリイカを狙ってみたが餌木を恐れて逃げて行った。

『天皇謚号が語る古代史の真相』 関裕二監修 祥伝社新書 評価☆☆☆☆☆ ’20年10月2日読了

寸評:古代史のジャンル、私は特に古事記が好きである。逆説の井沢、並木、由良、梅原、戸部、家村氏などの著書も多く読んでいるが、私は著者の書籍が好きだ。と言ってもまだ10冊程度だが、本屋や古本屋で見かければ購入するが、あまり多くは置いてない。本書は天皇謚合を読み解く。そもそも著者は「聖徳太子は蘇我入鹿である」でデビューしているが、本書においてもその説を貫いている。従って、古代における一般的な系図などというものとは違った系図が出来上がるところが面白い。と言っても出鱈目の推理ではなく、しっかりと裏付け史料も提示している。古事記は神代から推古天皇までが書かれているが、正史である日本書紀は持統天皇までが書かれている。記紀の成立は僅か8年差であるのにこの差は何だろう。また、両書とも女帝で終わっているところも気になるところだが、本書は単に両書を解説するのではなく、全編、著者の推理によって書かれているため、所謂通説とは違うのである。記紀の登場人物で少ない記述の人ほど裏読みが必要だという著者の考え方は好きである。まあ、こういった史書というものは、時の権力者に都合よく書かれたものだろうから、こうした裏読みも必要だろう。本書もまる3年掛けて面白く読んだ。

『新説「古事記」「日本書紀」でわかった大和統一』家村和幸著 宝島社新書 評価☆☆☆☆☆ ’20年10月29日再読了

寸評:凡そ3年前に初版を購入し文字を追う程度の読み方をした。今回は再読となるがしっかり読み込んだ。「古事記」「日本書紀」の成立については書面の関係上省く。本書では記紀どちらにも記述があるが内容が全く異なるもの、また古事記にだけ記述があるものを中心に読み解いていく。日本書紀では正史として取り上げず、或いは削除した話が古事記には残っており、そちらが真実だと思われるケースも多い。それは上古の日本人が神代文字で書いた「帝紀」や「旧辞」により近い内容が古事記だからである。また、孝霊天皇御代における徐福の来日や、仲哀天皇が戦場で崩御されたことはどちらにも記述が無い。故意に消されたと思われる。

本書では記紀両書を重ね合わせて読み、パズルを解くように再整理してあり、更に、古文書や漢土、朝鮮半島などで編纂された史書などから同じ年次の重要事項を併記し、記紀で欠落している当時の国内外の事情も補足されている。補完史料として主なものは「竹内文書」「後漢書」「三国志」「晋書」「梁書」「宋史」「百済記」「宋書倭国伝」などであるが、著者は「三国志の魏志倭人伝」及び「宋書倭国伝」は偽書、偽史だと断定している。これらを無視すると古代史が実に単純明快となるのだ。

本書では、西暦200年にタブラツヒメ(後漢の帰化人公孫氏)こと卑弥呼が福岡で神功皇后に成敗されたと断定されており、卑弥呼論争などあり得ない。これにより魏志倭人伝が偽書・偽史とされる。倭の五王についても、吉備下道臣サキツヤが賛・珍・済・興などといった漢風の名を詐称して漢土の皇帝に使者を遣わして貢物を送り、安東将軍、倭国王に認めてもらったものであり、西暦462年に雄略天皇が物部の兵士30人を吉備に遣わしサキツヤと同族70人を皆殺しにしている。これにより宋書倭国伝は歴史を無視したお粗末な本だということになる。私にはどうも本書が日本の古代史の真実を突いているような気がしてならない。非常に面白く読み込んだ。

11月3日、久し振りに獺祭の本社に行ってみた。今は立派なビルが建ち、昔のひなびた情緒ある社屋の面影は全くない。昔が懐かしい。

本社の前の小川を挟んで売店がある。この建物も建て替わっている。この日は獺祭のお菓子を買い、獺祭のアイスを買って食べた。アイスは酒の風味が強く酔いそうだった。

『笹まくら』 丸谷才一著 河出書房新社 評価☆☆☆☆ ’20年11月11日読了 IM文庫

寸評:徴兵忌避をした青年のその後の四半世紀を描いた作品である。著者は芥川賞作家ではあるが、私の中では文芸評論家という位置付けである。本書は、東京で官立高等工業を卒業し、父は医者、女中も雇う所謂両家の子息が20歳の時に徴兵忌避を行い、香具師や時計、ラジオの修理で糊口を繋ぎ終戦まで忌避を成し遂げる。終戦後は大学の庶務課に就職し、20年経って管理職(課長)に昇格しようかという時に、ライバル同僚が妨害し徴兵忌避のことを赤新聞に密告される。そのために大学の付属高校への左遷人事の憂き目に会うが、小説中では結末は無いが恐らく依願退職したであろうことは想像できる。しかし、戦時中に国家、社会、体制に反抗したが、昭和40年代、学生運動盛んな頃に徴兵忌避が社会問題になったかどうか私には疑問である。終戦と同時に逃げ回り身を隠す生活は終わったはずである。主人公の心の中には最後まで反抗を貫き通す覚悟が出来ており、終生危険な、不安な旅人、笹まくらであるしかないとの思いがある。小説では忌避時代の恋愛事情や終戦後の結婚に対しても暗い影が落ちる。

【11月27日過去の釣行記録】

・2004年上関港防波堤、17:30~19:30、大潮、釣果=アジ50

・2010年洲鼻港防波堤、06:10~11:20、小潮、釣果=メバル4・タナゴ2・ギザミ5

【この日の釣り情報】

・2005年新日鉄波止場、06:00~15:00、若潮、釣果=カレイ1

・2018年上荷内島沖、06:30~14:00、中潮、船釣り、釣果=9.5kgハマチ1・ヤズ1

【旧暦10月13日釣行記録】

・2005年11月14日、柳井池の浦港、昼間、中潮、釣果=アオリイカ1・コウイカ1

・2013年11月15日、徳山築港、16:00~18:30、中潮、釣果=25㎝級アジ大漁

・2016年11月12日、徳山築港、06:00~09:20、中潮、釣果=キス5・小ダイ1

http://blog-parts.wmag.net/okitegami/base.php?ser=36906&m=219b56b2lb68fdf326a81