今月の坐禅会が始まる午前6時前は、空は明けていますが、

曇天では、まだすっきりしない。

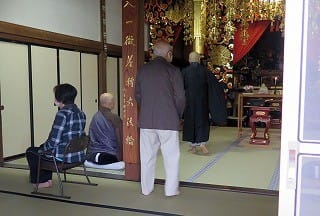

6時10分前に着座、すでに幾人かの参禅者、

驚いたのは椅子席が3つもる。

坊守さんの撞かれる梵鐘は午前6時の時報、

禅堂の戸が開いているせいか、鐘の音は一段とすみ、お腹まで響く波長。

同時に老師の撞かれる「小鐘3つはスタート」。

直ぐに、老師の座中のお話がはじまる。

「道元禅師様お教えの坐禅は、まず座ること、すなわち「正身端坐」、

正しくすわることを示された。

「正しく座る」とは、まず脚を組み、手のひらを組み、腰を立て、あごを引き、口を閉じ、目を開ける事、

形が整ったら、息を鼻から出し入れする、

息の音は隣の参禅者の気にならない程度、

「微鼻息かすかに」とある。かすかにとは、微妙で気遣かいされた息の出し入れ。

「心姿すでに整のい」、「心姿」とは、正しい端坐か、息は鼻からかすかか、その姿をはっきり見極めているか。

この時の気持ち・心を「手の平の上に置く」調心という。

「身を整え・呼吸を整え・心を整える」この3つが「三信」で坐禅の要素。

これが、お釈迦様のおすすめ。

世の中を生きるのは息苦しく、いろいろに難問に当たるのが普通、

その対処方法が坐禅であることを、お釈迦様80年の生きざまで会得された、

また道元禅師様は、「それが今を生き抜く最高の方法だ」と釈迦80年の生き方から学ばれた。

それが今、座っている道元禅師様が進める「座禅」です。

老師経験の中での事例、

「死のうとは思わないが、生きていることがつらいことがある」との

悩みの人が続けられた。

そんな時、御仏の像の前に座る、ただ座っていても何も起こらない、新しい命が満ちてくるまで座るのです、

正しい端坐・3信の実行の中でそれが現れてくるものだと。

多くの悩み苦しみ、その中に自分を入れ込んでいく、一筋の光明を得る。

お釈迦様がそうだったと伝えられた。

「光陰矢のごとし」歳をとると、命の有りようが見えてくる、

ろうそくが自然にすり減り消えていく様、みんなが消える日まで、生き続けなければなりません

「いつかは来る死とは、生という中にある過程」、

それは一体であり流れの中にあるのです、人それぞれにみな異な思い。

それでも結果はみんな同じことに。それが

「私の身は、代々のご先祖様の命の営みが受け継がれている。そして生かされている現実、

それが今の私の命の営み」こうしたことに眼ざめること。

それがこの坐禅の中にあるようです。

老師の結びは、

「他人事でなく皆様は過去世のご先祖の生きざまを感じて生きる事を知る人々になる」、

老師が続けてきて来られた「早朝座禅会ダルマ会」が無駄ではなかったことだと」。

そして、小鐘1つ。

「願わくば、この功徳を持って普く一切に及ぼし、

我等と衆生と皆共に仏道を成ぜんことを」と、回向唱えられた。

今日の坐禅会は、老師の心の中が申され、ひと時緊張の時間も。

私は、この後の予定があり、座後茶話会に参加せず退席。