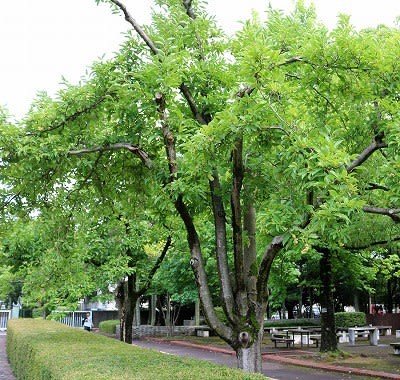

所用で通った「福井県グリーンセンター」

「こぶし」の変わった実見つけました。

「コブシ」は、モクレンの仲間の落葉広葉樹大木。

早春に、他の木々に先駆けて

大きな「白い花を梢いっぱいに咲かせる」。

別名「田打ち桜」。

そしてコブシの実が今できています。

袋果が集まった「集合果」です。

薄いピンクの「さや付豆のような」形は目を引きました。

「集合果」がこぶ状で、 拳(人の、こぶしに似ている)に似ているため

この名前との説。

本来は、「拳」の漢字を書くのですが ...

「辛夷」の漢字であらわさることも。

この名前は、モクレンの中国名。

「楓のトンボ」。

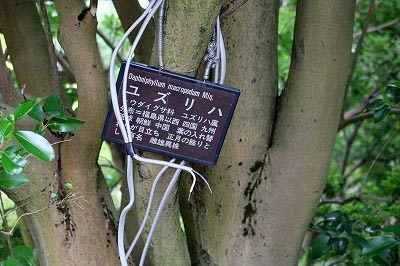

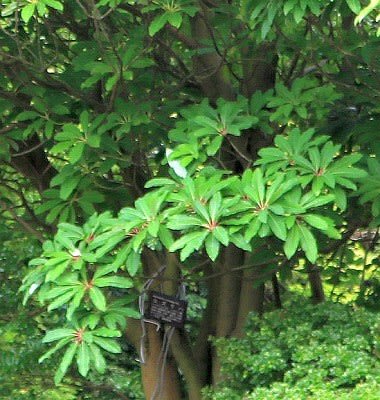

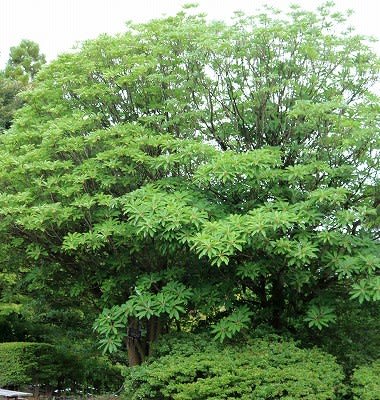

お正月のしめ飾りに挿す「ゆずりは」です。