福井県にもいろいろな歴史上の偉人がいらっしゃいますが、

「100人の偉人」書には入っていないとのことですから、

101番目の方かも。

勝山市出身の書家「西脇呉石」さんです。

「明治の三筆」と言われる先人に習い、日本を代表される方々との交流もあった人。

勝山の小学校の教諭が、東京府師範学校教諭になられ、

後、大正時代「国定書き方手本を始め数多くの教科書の原稿を作った人物」

「全国尋常小学校で使われた文部省書き方手本乙種」原稿作者として著名。

書道の世界は、当時絵画のような芸術価値は認められていなく、

偉人などの名声仲間から抜けていたのでしょうか。

先人たちの書、下の扁額は三筆の一人、

巌谷一六氏、(滋賀県水口出身)

、

、

この先人、当時の書家「村田海石」氏に入門、後、先の明治の三筆の一人

「日下部鳴鶴」氏に師事、

日本代表書家の系図

特に「村田海石」から、

「その才分は凄く、こんな弟子が入ってきたことに驚嘆、広く日本歴史に残るような

書家になるだろうと、中国故事にのっとり「呉石」と言う号を与えた」と記録が有る。

この度、氏の生誕140年を記念して「勝山城博物館での展覧会」が開催されています

(9月30日まで・この種展示には珍しく全品撮影可になっています)。

この博物館に関係ある私は、「展示監視員として一日務め」をお受けしました。

現在、市内外には38カ所の石碑に氏の文字が残り、多くの書が残っています。

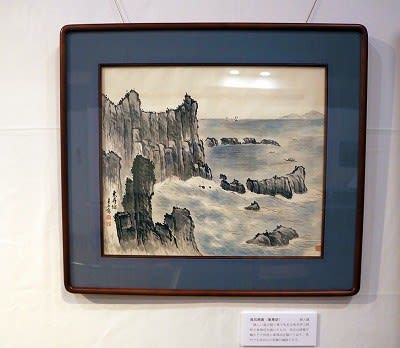

石碑原稿

勝山の田舎出身の氏がどうして中央で活躍できる書家に上り詰めたか」の顛末、

当時の日本的書家との交流等、氏が「コレクされた作品と共に知ることができる特別展」です。

「書」に関心あられる方はぜひご覧ください、

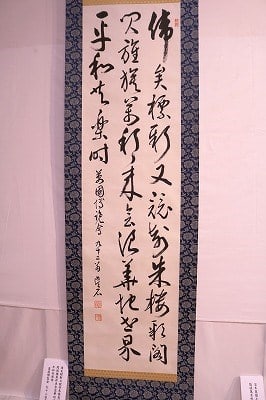

92歳没まで書き続けられた書は

英国博覧会まで出品されたもの(92才)など直筆掛け軸は圧巻です。

7月初めまで、福井市博物館で開かれていた「魯山人展」

焼き物・絵画等の作品が有名ですが、「魯山人」さんも芸術への登竜は

「書からであった事」

を思い出しています。