登りでさえ滑り易かった石畳の階段を降るのはもう一つ怖い、雨が降ってなければ随分楽だった筈ですが、緊張します。登ってきた分降りなければならないと思っていたら、途中横道がありました。一つは金門への横道、後から知ったことですがその金門への横道を辿ると大山の北壁が見れたといいますが、この日は雨だったので知っていて、そこを通っても北壁が見れたかどうか分かりません。もう少し下ったところにも左への横道があり、何となくそちらへと向かうと、大山寺の裏側へ到着、一番下まで降りて、また大山寺の階段を登らなくて済んだのでした。

最初の篆刻文字風の碑やこの山門は降りてきてから撮ったものです。実はこの山門では入る時に自主的に300円(大山寺には檀家がいないのでという理由)払わないといけなかったのですが、降りて来た時初めて通ったので300円は徴収されませんでした。自主的に払うのですから、降りてきた時にでも払えば良かったのかも知れませんが、何も言われなかったので払わなかったのです。

こちらが大山寺への脇道、坂道ではないので楽です。大山寺からこの道で大神山神社へ向かう人は土地の人でないと分からないと思います。この道は完全に大山寺の裏に続いていましたから。

雨に煙る大山寺本堂、晴れていたらもっときれいに撮れるのですが、鄙びたお堂には雨も似合うようです。

私たちは左側の寺務所と本堂の間から入って来たのです。なので大山寺に先に訪れたら、ここを通れば大神山神社への近道なのです。まぁ、私は2度と通ることはないだろうと思っています。

このお寺にも賓頭慮尊者像がありました。釈迦の弟子の十六羅漢の筆頭だそうで、自分の患部と同じ所を撫でて、その後自分の患部を撫でると治癒するとか、私も頭を撫でておけば良かったと思っています。私は時々踵が痛くなり歩くことも困難なことがあるのですが、何処の賓頭慮尊も胡坐をかいているので、踵を撫でることが出来ません。仏さんも身代わりにはなってくれない、やはり私はバチアタリ者なのですね。

ここの鐘は参詣者なら誰でも撞いてもいいそうですが、加減をするようにと書かれてありました。S木さんの奥さんがやんわりと撞いていました。

山門を潜って階段を登って来ると正面に見えるのがこれ、宝篋印塔や錫杖などが並んでいますが、畜魂碑と書かれていました。

牛の像までありますが、牛の像は天神さんに置かれているものですよね。何処かで余ったので畜魂碑の為に貰って来たのでしょうか。

山腹に並んだ地蔵さん、中には意味不明なミツバチの巣箱みたいなものもあります。

右奥には不動明王の祠、その後ろには車が見えていますが、ここまで車で来れるということですね。

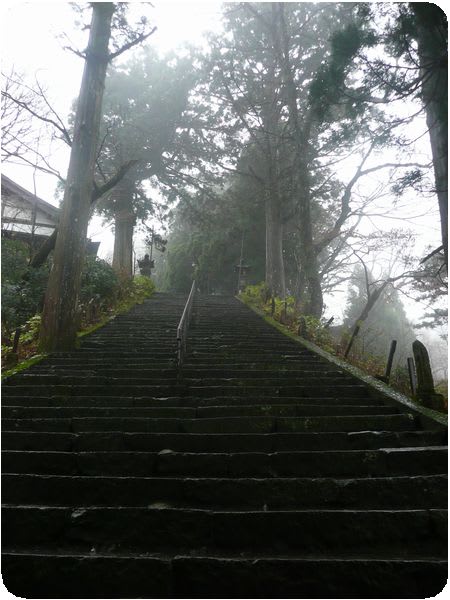

こちらも急な階段ですが、大神山神社への参詣道のような滑り易さはありません。その代わり雨水が溜まって足の踏み場がない段もありました。

一番下まで降りてきて、元の大神山神社奥宮と大山寺との分岐点、左が奥宮の鳥居、右が大山寺山門への階段です。私たちが降りて来た時には、来た時あった車は無くて、タクシーが1台停まっていました。