(土星リング)

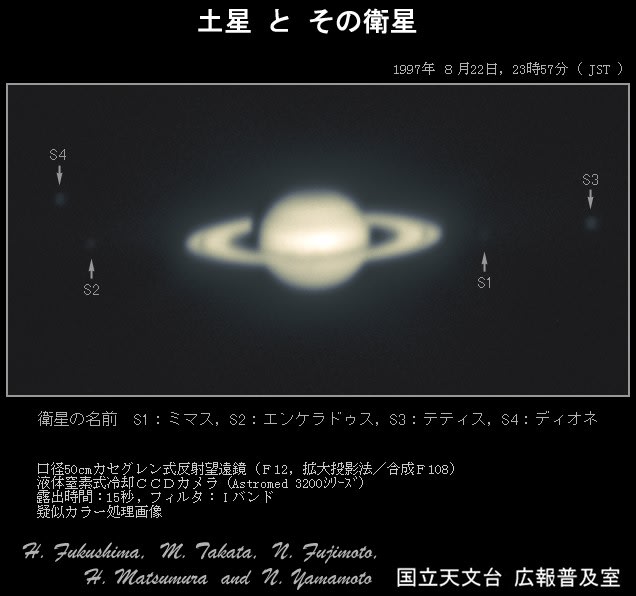

(土星とその衛星)

① ""土星リングの力学(II. プロペラ構造)""

動画・2017年9月12日

今週、20年の運用を終えて土星に突入し、ミッションを終了する土星探査機カッシーニ。この探査機は多くの不思議な土星の姿をとらえてきました。その一つに、土星リングの「プロペラ構造」があります。土星のリングは、数センチメートルから数メートルの大きさをもつ無数の氷粒子で形成されています。

その中に埋もれた直径約数100メートル程度の小さな衛星の重力がこのプロペラ構造のもとになっていると考えられています。この映像は、重力多体問題専用計算機GRAPE(GRAvity PipE、グレープ)が計算したプロペラ構造ができる様子を可視化したものです。

② 氷粒子が描き出す世界

プロペラ構造の他にも、映像からは土星リングの氷粒子が描き出す特徴的な構造が見えます。映像前半では、無数の氷粒子が水面のさざ波のような模様を描き出している様子を見て取ることができます。

これは「ウェイク構造」と呼ばれるもので、氷粒子が自らの重力で集まろうとする効果と、土星の周囲を回る速度が位置によって異なるために粒子の塊が引き伸ばされようとする効果によって生まれる構造です(参照:土星リングの力学(I. wake 構造))。

③ 土星 (wikipedia)

(カッシーニよる撮影2004年)

(土星に接近するカッシーニの想像図)

(土星と地球のおおまかな大きさ比較)

(土星の特徴を強調するためにボイジャー1号が色を強調して作成された画像)

③ 土星

土星(どせい、ラテン語: Saturnus、英語: Saturn、ギリシア語: Κρόνος)は、太陽から6番目の、太陽系の中では木星に次いで2番目に大きな惑星である。巨大ガス惑星に属する土星の平均半径は地球の約9倍に当る[2][3]。平均密度は地球の1/8に過ぎないため、巨大な体積の割りに質量は地球の95倍程度である[4][5][6]。そのため、木星型惑星の一種とされている。

土星の内部には鉄やニッケルおよびシリコンと酸素の化合物である岩石から成る中心核があり、そのまわりを金属水素が厚く覆っていると考えられ、中間層には液体の水素とヘリウムが、その外側はガスが取り巻いている[7]。

惑星表面は、最上部にあるアンモニアの結晶に由来する白や黄色の縞が見られる。金属水素層で生じる電流が作り出す土星の固有磁場は地球磁場よりも若干弱く、木星磁場の1/12程度である[8]。外側の大気は変化が少なく色彩の差異も無いが、長く持続する特徴が現れる事もある。風速は木星を上回る1800km/hに達するが、海王星程ではない[9]。

土星は恒常的な環を持ち、9つが主要なリング状、3つが不定的な円弧である。これらはほとんどが氷の小片であり、岩石のデブリや宇宙塵も含まれる。知られている限り62個の[10]衛星を持ち、うち53個には固有名詞がついている。これにはリングの中に存在する何百という小衛星(ムーンレット)は含まれない。タイタンは土星最大で太陽系全体でも2番目に大きな衛星であり、水星よりも大きく、衛星としては太陽系でただひとつ有意な大気を纏っている[11]。

日本語で当該太陽系第六惑星を「土星」と呼ぶ由来は、古代中国において五惑星が五行説に当てはめて考えられた際、この星に土徳が配当されたからである[12]:87。英語名サターンはローマ神話の農耕神サートゥルヌスに由来する[13][14]。