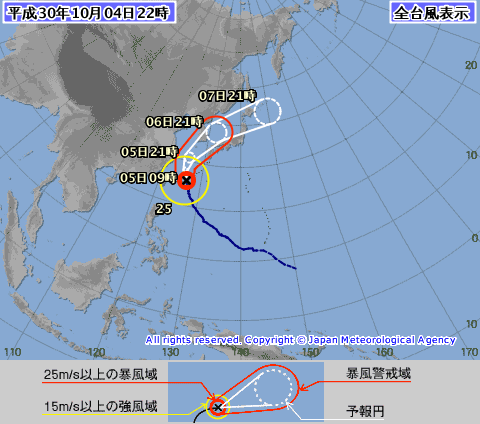

(全体図)

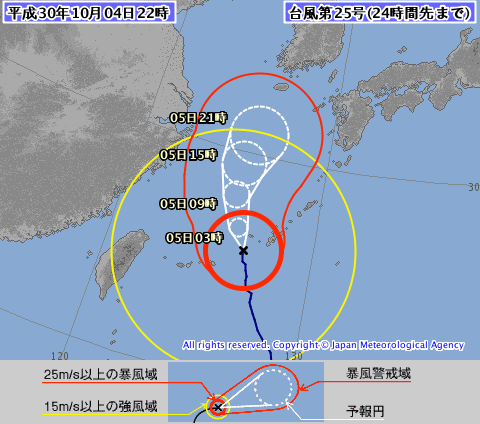

(地域図)

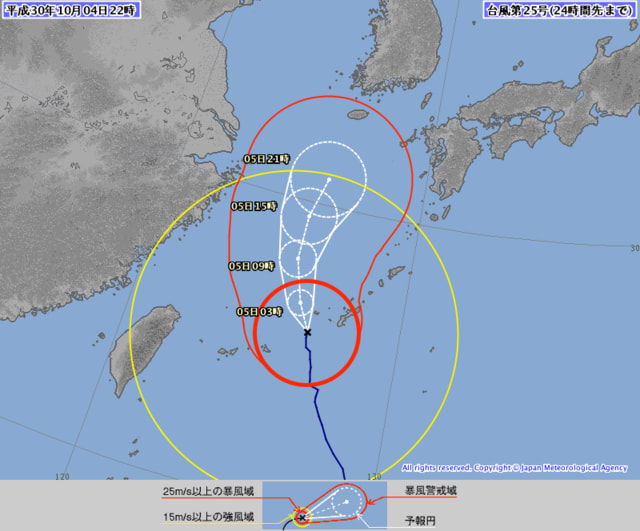

(拡大図1)

(拡大図2)

(拡大図3)

① ""台風第25号 (コンレイ)の実況と進路予報""

平成30年10月04日22時45分 発表

★ <04日22時の実況>

大きさ 大型

強さ 強い

存在地域 久米島の南南西約70km

中心位置 北緯 25度40分(25.7度)

東経 126度35分(126.6度)

進行方向、速さ 北北西 25km/h(13kt)

中心気圧 965hPa

中心付近の最大風速 35m/s(70kt)

最大瞬間風速 50m/s(100kt)

25m/s以上の暴風域 全域 190km(100NM)

15m/s以上の強風域 西側 650km(350NM)

東側 560km(300NM)

★ <04日23時の推定>

大きさ 大型

強さ 強い

存在地域 久米島の南南西約50km

中心位置 北緯 25度55分(25.9度)

東経 126度30分(126.5度)

進行方向、速さ 北北西 25km/h(13kt)

中心気圧 965hPa

中心付近の最大風速 35m/s(70kt)

最大瞬間風速 50m/s(100kt)

25m/s以上の暴風域 全域 190km(100NM)

15m/s以上の強風域 西側 650km(350NM)

東側 560km(300NM)

★ <05日09時の予報>

強さ 強い

存在地域 久米島の北北西約220km

予報円の中心 北緯 28度00分(28.0度)

東経 125度35分(125.6度)

進行方向、速さ 北北西 25km/h(13kt)

中心気圧 965hPa

中心付近の最大風速 35m/s(70kt)

最大瞬間風速 50m/s(100kt)

予報円の半径 70km(40NM)

暴風警戒域 全域 260km(140NM)

★ <05日21時の予報>

強さ 強い

存在地域 五島市の南西約330km

予報円の中心 北緯 30度55分(30.9度)

東経 126度00分(126.0度)

進行方向、速さ 北 30km/h(15kt)

中心気圧 965hPa

中心付近の最大風速 35m/s(70kt)

最大瞬間風速 50m/s(100kt)

予報円の半径 150km(80NM)

暴風警戒域 全域 330km(180NM)

★ <06日21時の予報>

強さ 強い

存在地域 日本海

予報円の中心 北緯 38度20分(38.3度)

東経 132度25分(132.4度)

進行方向、速さ 北北東 45km/h(23kt)

中心気圧 970hPa

中心付近の最大風速 35m/s(65kt)

最大瞬間風速 50m/s(95kt)

予報円の半径 280km(150NM)

暴風警戒域 全域 460km(250NM)

★ <07日21時の予報>

強さ -

温帯低気圧

存在地域 千島近海

予報円の中心 北緯 43度25分(43.4度)

東経 149度50分(149.8度)

進行方向、速さ 東北東 65km/h(35kt)

中心気圧 984hPa

最大風速 25m/s(50kt)

最大瞬間風速 35m/s(70kt)

予報円の半径 410km(220NM)

※ 台風の中心が予報円に入る確率は70%です。