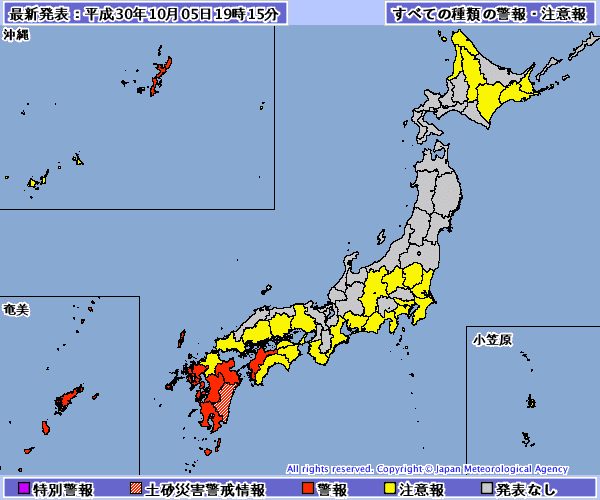

(中性子星 右上方向にジェットを放出するほ座のベラ・パルサー。中性子星自体は内部に存在し、ガスに遮蔽されて見えない)

① ""中性子星合体からの電磁波放射""

動画・2016年5月31日 ※ YOUTUBEで上のタイトルを入れて見ることが出来ます。

※A「中性子星」は宇宙における極限天体の1つで、太陽の1.4倍の質量をもちながら半径は約10キロメートルしかなく、その密度は1立方センチメートルあたり1兆キログラムにもなります。このような中性子星同士がしばしば連星を成して、それはやがて衝突合体を起こすと考えられています。中性子星が合体するとき、どのように見えるのでしょうか。この映像は、中性子星合体からX線や可視光、電波などの電磁波がどのように放出されるのかを明らかにするために行われたシミュレーションを可視化したものです。

② 中性子星合体は赤く光る

映像の前半では、中性子星合体によって放出される物質が放つ電磁波の強さを描いています。合体現象は合体時に放出された物質の中野放射性元素の崩壊エネルギーによって輝きます。合体から15日程度で放出された物質はすかすかになり、電磁波を出さなくなります。 後半では中性子星合体によって撒き散らされた物質が放つ光の色を表しました。この色は温度によって変わります。このシミュレーションによって、中性子星合体で放たれる電磁波は可視光線から赤外線の波長をもち、私達の目には赤く見えることがわかりました。

③ 重力波源としての中性子星合体

中性子星合体が起こるとき、一般相対性理論から予測される「重力波」が発生すると考えられています。岐阜県神岡に建設されたKAGRA(かぐら)などの重力波望遠鏡は、中性子星合体からの重力波を直接検出することを目指しています。このシミュレーションによって、重力波が検出されたあとに、どのような電磁波観測をすれば良いかが明らかとなり、重力波と電磁波の観測を合わせた「マルチメッセンジャー天文学」への道を開くことができました。

④ 中性子星 (wikipedia)

中性子星[1](ちゅうせいしせい、英: neutron star[1])とは、質量の大きな恒星が進化した最晩年の天体の一種である。

⑤ 概要[編集]

中性子星は質量が太陽程度、直径20 km程度、大気の厚さはわずか1 m程度で、中性子が主な成分の天体である。密度は太陽の密度の1014倍以上もあるとされている。およそ109 t/cm3とその桁外れに大きい密度のため、中性子星の表面重力は地球の表面重力の2×1011倍もの大きさがあり、脱出速度は 1/3 c にも達する。

中性子星は大質量の恒星の超新星爆発によってその中心核が圧縮された結果形成されるが、中性子星として存在できる質量にはトルマン・オッペンハイマー・ヴォルコフ限界と呼ばれる上限値があり、それを超えるとブラックホールとなる。上限の質量は、太陽質量の1.5倍から2.5倍の範囲にあると考えられている[2]。下限は太陽質量の0.1倍から0.2倍程度[3]。

重力崩壊によって非常にコンパクトに圧縮された結果として、角運動量保存の法則によって元の恒星よりも遥かに高速に回転しており、典型的な自転周期は 30 秒から1/100秒である。中性子星に強い磁気がある場合、その磁極から電磁波が放出されるが、2つの磁極(地球でいう北磁極と南磁極)を結ぶ線が自転軸と一致していない場合、中性子星の自転により電磁波が放出する方向を変えながら放たれるパルサーとなる。中性子星自身は可視光線を発していないため、パルサーとして実在が確認された。

中性子星は、 ※B 中性子のみから構成される大きな原子核と見なすことができる。原子核内部では、陽子と中性子が互いに束縛されつつも動ける状態にあるため、液体といってもそれほど間違いではない(液滴模型も参照)。中性子星のコアは、その極めて大きい密度のため超流動状態になっているとするモデルも存在する[4]。

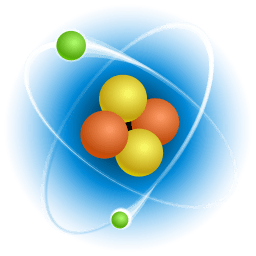

⑥ ※B 中性子 (wikipedia)

ナイーブなリチウム原子の原子模型。青い球体が中性子を表す。ただし、正確な縮尺ではなく、電子が定まった軌道を回っているわけでもない。

中性子(ちゅうせいし、羅: 蘭: 独: 仏: 英: neutron)とは、原子核を構成する粒子のうち、無電荷の粒子の事で、バリオンの1種である。原子核反応式などにおいては記号 n で表される。質量数は原子質量単位で約 1.00867 u、平均寿命は約15分でβ崩壊を起こし陽子となる[3]。 ※C 原子核は、陽子と中性子と言う2種類の粒子によって構成されている為、この2つを総称して核子と呼ぶ[注 1]。

原子核内で核子同士をまとめておく力については「パイ中間子」を参照

⑦ ※C 原子核 (wikipedia)

ヘリウム原子の模式図。中心部の4つの球体からなる塊が原子核。周りを回っているのは電子である。大きさは正しくなく、実際の原子核はずっと小さい。

※ 高校時代の物理を思い出します。

原子核(げんしかく、英: atomic nucleus)は、単に核(かく、英: nucleus)ともいい、電子と共に原子を構成している。原子の中心に位置する核子の塊であり、正の電荷を帯びている。核子は、基本的には陽子と中性子から成っているが、通常の水素原子(軽水素)のみ、陽子1個だけである。 ※D 陽子 と中性子の個数、すなわち質量数によって原子核の種類(核種)が決まる。

原子核の質量を半経験的に説明する、ヴァイツゼッカー=ベーテの質量公式(原子核質量公式、他により改良された公式が存在する)がある

⑧ ※D 陽子 (wikipedia)

陽子(ようし、(羅: 蘭: 独: 仏: 英: proton))とは、原子核を構成する粒子のうち、正の電荷をもつ粒子である。英語名のままプロトンと呼ばれることも多い。陽子は電荷+1、スピン1/2のフェルミ粒子である。記号 p で表される。

陽子とともに中性子によって原子核は構成され、これらは核子と総称される。水素(軽水素、1H)の原子核は、1個の陽子のみから構成される。 ※E 電子 が離れてイオン化した水素イオン(1H+)は陽子そのものであるため、化学の領域では水素イオンをプロトンと呼ぶことが多い。

⑨ ※E 電子(wikipedia)

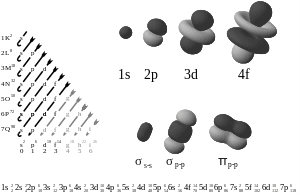

核外電子の軌道の例 1sは最もエネルギー準位が低くすべての中性原子が備える。右下のπと書かれた軌道はベンゼンなどの分子に見られる。

電子(でんし、羅: 西: 英: electron)とは、宇宙を構成するレプトンに分類される素粒子である。素粒子標準模型では、第一世代の荷電レプトンに位置付けられる。電子は電荷−1、スピン1/2のフェルミ粒子である。記号は e− で表される。

また、ワインバーグ=サラム理論において弱アイソスピンは−1/2、弱超電荷は−1/2である

➡ これで原子の構造が判りました。中性子星から中性子、そして最後に原子まで、

極大と極小の対象で面白いです。

☟

「原子(げんし、希: άτομο、英: atom)という言葉には以下の3つの異なった意味がある。

1.古代ギリシャのレウキッポス、デモクリトスたちが提唱した、分割不可能な存在。事物を構成する最小単位。哲学の概念であって、経験的検証によって実在が証明された対象を指すとは限らない。

2.19世紀前半に提唱され、20世紀前半に確立された、元素の最小単位。その実態は原子核と電子の電磁相互作用による束縛状態である。物質のひとつの中間単位であり、内部構造を持つため、上述の概念「究極の分割不可能な単位」に該当するものではない。

3.上述の原子の概念を拡張し、一般に複数の粒子の電磁相互作用による束縛状態を原子と定義した時、この意味における原子のうち、原子核と電子のみからなるもの以外を異種原子と言う。