訪問日 令和6年5月15日

千代保稲荷神社(ちよほいなりじんじゃ)

この日の朝、訪問地の検討をしている際、年間250万人の参拝者がある神社が近くにあることを知り訪れた

東口大鳥居

車で移動していると賑わっている場所とは思えなかったが、駐車場の数を見て納得

早い時間帯ということもあり、無料駐車場を利用できたが数分後には満車になっていた

門前町には約150店が軒を連ねる

特に串カツとどて串は有名でいい匂いが漂い食欲をそそる

社号標

参道を進むと右手に社号標と鳥居が見えてきた

手水舎

稲荷神社だけに狐が迎えてくれる

燈明場

拝殿

年間250万人の参拝者ということは1日平均8,000人弱になる

想像していたより小規模な境内に驚いた

もう一つ驚いたのが供え物台に置かれた「油揚げ」

賽銭代わりとなっているのか、賽銭箱が奥の方に置かれている

これまで稲荷神社では油揚げは何度か目にしているが、午前中の早い時間でこの数というのには驚く

山盛りになっている光景を見てみたいものだ

霊殿

保食神(うけもちのかみ)を祀る

古い眷属像(けんぞくぞう:神の使いであるキツネの像)などを納めている

拝殿右に移動する

参拝は一方通行になって混雑を防いでいる

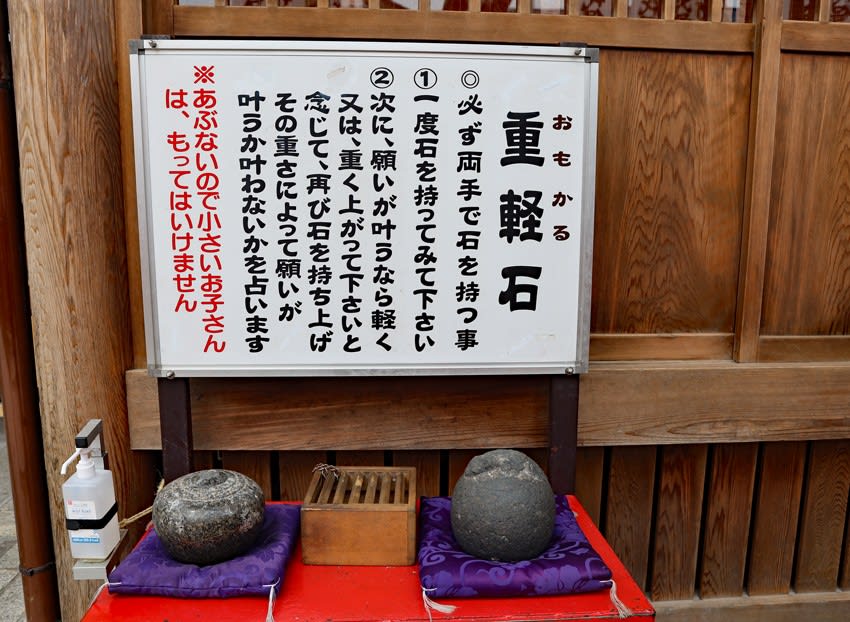

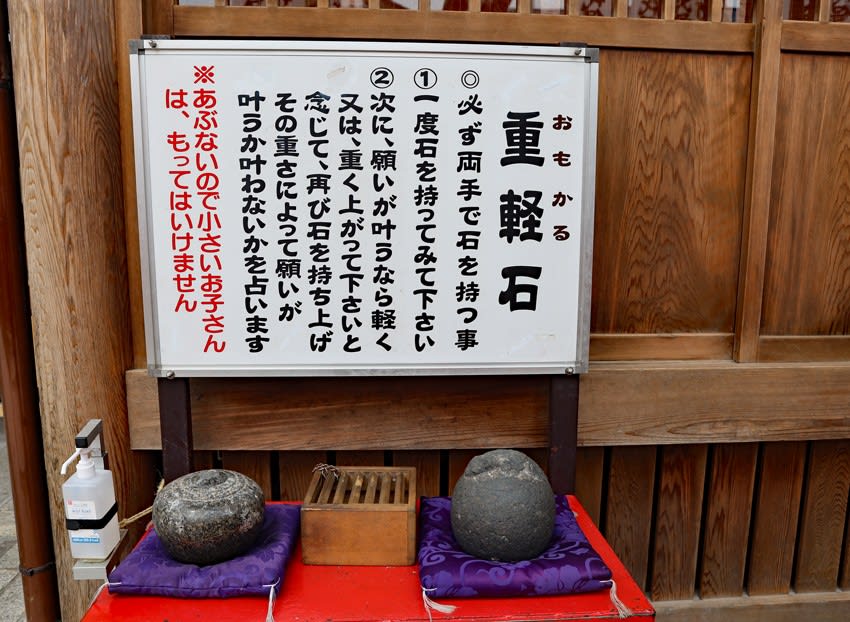

「重軽石」

古堂

かつての本殿の一部を保存し、源氏の御霊を祀る多田神社の御札を納めている

本殿

創建は平安時代

源八幡太郎義家の六男の義隆が分家する際、森の姓をもらいうけた

義家より「先祖の御霊を千代に保て」と祖神と共に宝剣と義家の肖像画を受け賜わったのが始まりと伝えられる

社名は「千代に保て」の言葉に由来

現在では、「おちょぼさん」の愛称で親しまれている

古伝により、御札や御守の授与、また朱印帳の記帳をしていない

祭神:大祖大神(おおみおやのおおかみ)

稲荷大神(いなりおおかみ)

祖神(みおやのかみ)

社務所

精霊殿

昭和期の信者の御霊(約百二十柱)を祀る

ここで驚いたのは参拝者が屋根に賽銭を投げているのだ

パラパラという乾いた音が響き、下に置かれている賽銭箱に落ちていくという仕組みになっている

参拝者の投げ銭をしている姿が面白く、しばらく眺めていた

この鳥居が出口となる

「千代保稲荷神社御神徳」と書かれた幟がまとめて置かれていた

撮影 令和6年5月15日

千代保稲荷神社(ちよほいなりじんじゃ)

この日の朝、訪問地の検討をしている際、年間250万人の参拝者がある神社が近くにあることを知り訪れた

東口大鳥居

車で移動していると賑わっている場所とは思えなかったが、駐車場の数を見て納得

早い時間帯ということもあり、無料駐車場を利用できたが数分後には満車になっていた

門前町には約150店が軒を連ねる

特に串カツとどて串は有名でいい匂いが漂い食欲をそそる

社号標

参道を進むと右手に社号標と鳥居が見えてきた

手水舎

稲荷神社だけに狐が迎えてくれる

燈明場

拝殿

年間250万人の参拝者ということは1日平均8,000人弱になる

想像していたより小規模な境内に驚いた

もう一つ驚いたのが供え物台に置かれた「油揚げ」

賽銭代わりとなっているのか、賽銭箱が奥の方に置かれている

これまで稲荷神社では油揚げは何度か目にしているが、午前中の早い時間でこの数というのには驚く

山盛りになっている光景を見てみたいものだ

霊殿

保食神(うけもちのかみ)を祀る

古い眷属像(けんぞくぞう:神の使いであるキツネの像)などを納めている

拝殿右に移動する

参拝は一方通行になって混雑を防いでいる

「重軽石」

古堂

かつての本殿の一部を保存し、源氏の御霊を祀る多田神社の御札を納めている

本殿

創建は平安時代

源八幡太郎義家の六男の義隆が分家する際、森の姓をもらいうけた

義家より「先祖の御霊を千代に保て」と祖神と共に宝剣と義家の肖像画を受け賜わったのが始まりと伝えられる

社名は「千代に保て」の言葉に由来

現在では、「おちょぼさん」の愛称で親しまれている

古伝により、御札や御守の授与、また朱印帳の記帳をしていない

祭神:大祖大神(おおみおやのおおかみ)

稲荷大神(いなりおおかみ)

祖神(みおやのかみ)

社務所

精霊殿

昭和期の信者の御霊(約百二十柱)を祀る

ここで驚いたのは参拝者が屋根に賽銭を投げているのだ

パラパラという乾いた音が響き、下に置かれている賽銭箱に落ちていくという仕組みになっている

参拝者の投げ銭をしている姿が面白く、しばらく眺めていた

この鳥居が出口となる

「千代保稲荷神社御神徳」と書かれた幟がまとめて置かれていた

撮影 令和6年5月15日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます