《(改) 和泉・岸和田だんじり彫り物・物語-6》

10月13日 (日) 和泉市の天気予報は今日も

10月13日 (日) 和泉市の天気予報は今日も

“晴”

“晴”

です 。

です 。

24時間予報では、昨日・一昨日と同様、朝から晩まで のマークが並び、

のマークが並び、  マークは1つもありません。

マークは1つもありません。

今朝(6時)もすでに明るい日差しが降り注いでいます。朝の気温は昨日より少し上がって、16.0℃でした。

最高気温は28.2℃を予想しています。風も1~2m・湿度40%付近と穏やか、今日も爽やかな秋晴れになりそうです。

明日(月)も和泉市の予報は “ ” で、

” で、 マークはありません。最高気温は28.0℃の予想です。

マークはありません。最高気温は28.0℃の予想です。

昨日の予報は “晴” でした。 天気予報通り、朝から晩まで

でした。

でした。

湿度が低く(40%近辺)、爽やかな秋晴れでした。 朝の気温は前日(15.5℃)よりさらに冷え込み15.0℃でした。

最高気温は26.4℃でした。昨日は昼前に息子が来て、伸びきった庭の木の金木犀と月桂樹を剪定してくれました。

もうひげには無理です(汗。 もし転んだり、転倒したら大変です。歳を取ると庭の木も剪定も負担になりますね。

お昼は “海鮮ちらし寿司” でもてなしました。 息子よ、ありがとう

今日は 《(改) 和泉・岸和田だんじり彫り物・物語-6》 です。

「岸和田だんじり祭り」 は元禄16年(1703年)と云いますから300年以上も前、

「岸和田だんじり祭り」 は元禄16年(1703年)と云いますから300年以上も前、

岸和田藩主岡部長泰(おかべながやす)公が、京都伏見稲荷を岸和田城の三の丸に

勧請(神仏の来臨を願うこと)して、城下の五穀豊穣を祈願した事が始まりだそうです。

“だんじり祭り” と云えば、何と言っても数々の彫刻が施された “山車(だし)” ですね。

高さ約3.8m、長さ約4m、幅約2.5m、重さ約4トンも有り、総欅(けやき)造りで、

すべて釘を使わずに組み立てられているそうです。

今日も “走る美術工芸品” とも云われている “だんじり” に彫られた彫刻をご覧ください。

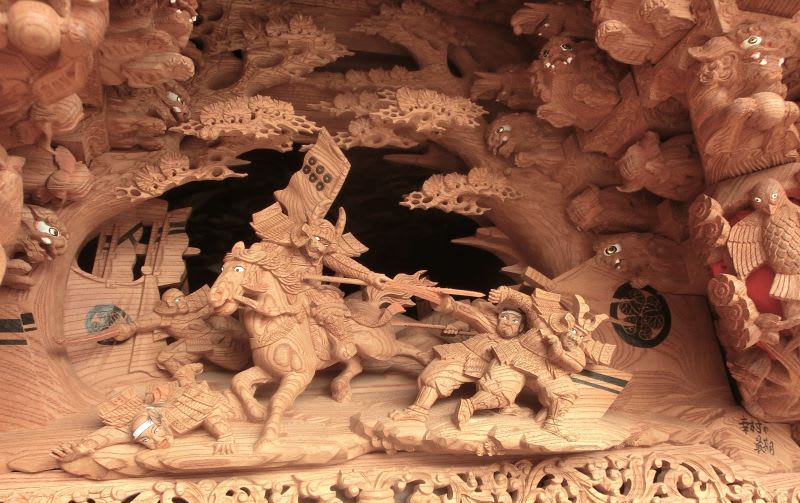

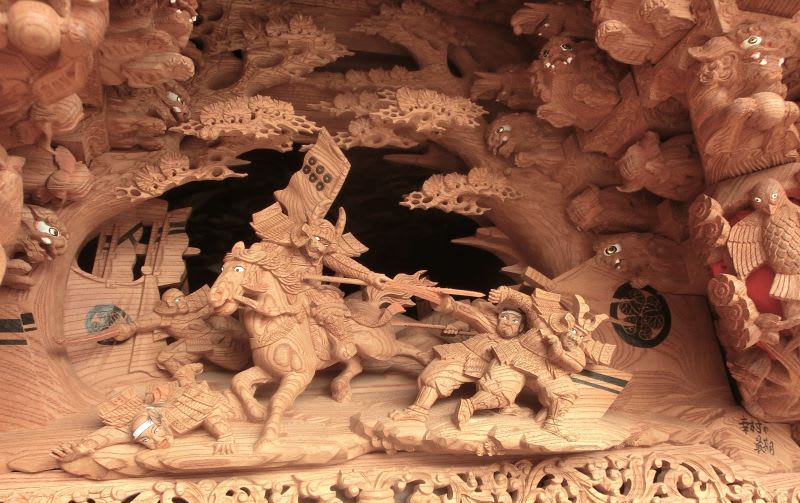

最初の彫り物は 「勧進帳・安宅之関(あたかのせき)」 です。

最初の彫り物は 「勧進帳・安宅之関(あたかのせき)」 です。

《南加賀商工観光推進協議会・南加賀周遊》 勧進帳より…源頼朝の怒りを買った源義経一行が、北陸を通って

奥州へ逃げる際の加賀国(石川県)の、安宅の関での物語。 義経一行は武蔵坊弁慶を先頭に山伏の姿で通り抜けようとする。

辿り着いた関で、弁慶は焼失した東大寺再建のための勧進を行っていると言う。

しかし、関守の富樫左衛門の元には既に義経一行が山伏姿であるという情報が届いており、

怪しんだ関守の富樫(とがし)は本物の山伏なら勧進帳を読めるはずと迫る。

もちろん勧進帳など無い。 弁慶は偽の巻物を広げ勧進帳の内容を創作し朗々と読みあげる。

納得した富樫は一旦通行を認めるが、ふと見た強力が義経に似ていると気付き、疑う。

とっさに弁慶は「お前のような者がいるから疑われる」と

とっさに弁慶は「お前のような者がいるから疑われる」と

義経を金剛杖で打ち据える。

その気迫に押され、まさか主人をここまで激しく打つ家来はいない

と富樫は関を通す。

関所から離れ、弁慶は大切な主君を打った非礼を心より詫びました。

そして一行は奥州をめざす厳しい旅を続ける。

※ こんなの大好き。 ひげは子供の頃から講談や浪曲が好き.

変な奴でした 昭和の時代は土日になったら、

昭和の時代は土日になったら、

お年寄りの為にラジオでやっていましたね。

ひげが退職した時、先輩から浪曲全集を借りてカセットにダビングしてし、

毎朝の散歩の時は聞きながら歩いてました

これは「神功皇后・譽田別命平産す」 です。

これは「神功皇后・譽田別命平産す」 です。

神功皇后(170年~269年)は、仲哀天皇の皇后です。

神功皇后は住吉大神の神託により、新羅出兵(三韓征伐)に、臨月のお腹に

誉田別皇子(後の応神天皇)を身篭ったまま、陣頭に立って出兵し平定をしました。

お腹に子供を抱えたまま朝鮮半島に出兵し、その際お腹に石をあててさらしを巻き、

冷やすことによって出産を遅らせたそうです。

その帰路、誉田別皇子(後の応神天皇)を出産したと伝えられている。

泉州に凱旋した際は大阪湾に到着し、誉田別皇子を抱き、海辺を散歩したそうです。

赤子を抱いているのは武内宿禰(たけうち すくね)です。

“宿禰(すくね)” は尊称で “勇猛な、内廷の宿禰” の意味だそうです。

武内宿禰は景行・成務・仲哀・応神・仁徳の5代の各天皇に仕えたという伝説上の忠臣だそうです。

下の2枚は「天兒屋根命・神鏡を以って怪異を顕す」です。

下の2枚は「天兒屋根命・神鏡を以って怪異を顕す」です。

天児屋根命(あめのこやねのみこと)は天岩戸神話や天孫降臨神話などに登場する祭祀を司る神様として登場するそうです。

天照大御神が天岩戸にこもられた時に祝詞(のりと)を奏上した神様です。

その美しい祝詞のしらべに天照大御神は 「これまで人が様々なことを申してきたが、未だこのように美しい言葉を聞いたことはない」

と喜ばれたという。この事から天児屋根命は祝詞の祖神とされています。

天照大御神が岩戸を少し開いたときに布刀玉命とともに鏡を差し出したとされています。

《龍元洞雑記帳》によれば・・・ 〖磐永姫(いいわながひめ)というのは大山祇神(おおやまつみのかみ)の娘で

妹の木花佐久夜姫(このはなさくやひめ)と一緒に瓊瓊杵尊ににぎのみことに嫁いだが

醜かったため磐永姫だけ追い返されるという話が日本書紀にあります。

瓊瓊杵命の寵愛を受ける 姿も心も美しい木花佐久夜姫を目の当たりにして 嫉妬に狂った 姿も心も醜い磐永姫は 宮中で大暴れ。

逃げ惑う局や腰元を追い回し 凄まじい形相で八つ裂きにしたりと あたりはまるで地獄絵図の様です。

そこへやって来た 天児家根命

「おのれ 神も帝も憚らぬ鬼畜の所業 大山祇の娘ともあろうものが恥を知れ!汝の正体を暴いてみせよう!」

神鏡を頭上に捧げ 磐永姫の眉間に向けます。すると 岩をも砕く様な衝撃が走り 磐永姫はよろよろと床下に逃げ込みます。

実は磐永姫は八岐大蛇の化身だったのです。磐永姫はのちに須佐之男命に退治されます。

これは「 鶴岡八幡宮」 です。

これは「 鶴岡八幡宮」 です。

《鎌倉手帳(寺社散策)》によると…〖1187年(文治3年)8月15日、

《鎌倉手帳(寺社散策)》によると…〖1187年(文治3年)8月15日、

源頼朝は鶴岡八幡宮で放生会を執り行います。

これが現在の鶴岡八幡宮 例大祭の始まりなのだといわれています。

「放生会(ほうじょうえ)」とは、仏教の殺生を禁じる思想に

基づくもので、魚や鳥などを山野に放ち、善根

(よい報いを招くもととなる行為)を施すという儀式です。

毎年8月15日に行われていた鶴岡八幡宮の放生会では、源平池(放生池)に

鯉などを放ち、善業を積むという意味合いが込められていたといいます。

源頼朝自らが由比ヶ浜に赴き、千羽鶴を放生したともいわれています。

⇧ 浮絵 源頼朝公 鎌倉鶴ケ岡ニテ鶴を放ツ図 鎌倉手帳(寺社散策)よりお借りしました。

上の絵は、幕末から明治前期にかけて活動した浮世絵師・月岡芳年の作品(東京都立図書館HPより)。

これは「 犬千代笄乃刃傷」 です。

これは「 犬千代笄乃刃傷」 です。

刃傷沙汰について…《ピクシブ百科事典》より…〖犠牲者は拾阿弥(じゅうあみ)という茶坊主(客人への接待役)である。

有能であったことから信長からは気に入られていたものの、利家の大切な笄(こうがい・髷を結う道具)を

盗むなどをしてたびたび利家の不評を買っていた。

そのたび信長は利家を諭しておさめていたのだが、この厚遇に拾阿弥は次第に増長。

ついには利家の前で悪態をつきはじめ、とうとう利家の堪忍袋の緒を切ってしまうに至った〗

これは「幸村の最期」 です。

これは「幸村の最期」 です。

大坂夏の陣において家康の首を取れなかった幸村。

疲弊して近くの畦で休んでいるところを松平隊の越前兵に討たれ、49年の生涯を閉じた。

これは「巴御前・雄姿」 です。

これは「巴御前・雄姿」 です。

《刀剣ワールド》によると…〖武勇をもって知られる平安時代末期の女性。木曾義仲 (→源義仲 ) の妾。

巴御前は、色が白く、髪の長い、非常に美しい女性であったようです。その彼女がいったん戦場へ赴くと、

強弓を引く剛の者となり、日本刀を持てば、相手が例え鬼や神でも相手にしようという女武者へと変貌。

平家10万の大軍を破り、源平の勢力を逆転させた戦いとして有名な「倶利伽羅峠の戦い」(くりからとうげのたたかい)では、

一隊の大将として活躍。その勇猛さは日本各地に伝説が残るほど、語り継がれています。

※ 今日で「だんじり彫り物関連の日記」を終わります。 お付き合いいただき、ありがとうございました。

10月13日 (日) 和泉市の天気予報は今日も

10月13日 (日) 和泉市の天気予報は今日も

“晴”

“晴”

です 。

です 。 24時間予報では、昨日・一昨日と同様、朝から晩まで

のマークが並び、

のマークが並び、  マークは1つもありません。

マークは1つもありません。今朝(6時)もすでに明るい日差しが降り注いでいます。朝の気温は昨日より少し上がって、16.0℃でした。

最高気温は28.2℃を予想しています。風も1~2m・湿度40%付近と穏やか、今日も爽やかな秋晴れになりそうです。

明日(月)も和泉市の予報は “

” で、

” で、 マークはありません。最高気温は28.0℃の予想です。

マークはありません。最高気温は28.0℃の予想です。昨日の予報は “晴” でした。 天気予報通り、朝から晩まで

でした。

でした。湿度が低く(40%近辺)、爽やかな秋晴れでした。 朝の気温は前日(15.5℃)よりさらに冷え込み15.0℃でした。

最高気温は26.4℃でした。昨日は昼前に息子が来て、伸びきった庭の木の金木犀と月桂樹を剪定してくれました。

もうひげには無理です(汗。 もし転んだり、転倒したら大変です。歳を取ると庭の木も剪定も負担になりますね。

お昼は “海鮮ちらし寿司” でもてなしました。 息子よ、ありがとう

今日は 《(改) 和泉・岸和田だんじり彫り物・物語-6》 です。

「岸和田だんじり祭り」 は元禄16年(1703年)と云いますから300年以上も前、

「岸和田だんじり祭り」 は元禄16年(1703年)と云いますから300年以上も前、 岸和田藩主岡部長泰(おかべながやす)公が、京都伏見稲荷を岸和田城の三の丸に

勧請(神仏の来臨を願うこと)して、城下の五穀豊穣を祈願した事が始まりだそうです。

“だんじり祭り” と云えば、何と言っても数々の彫刻が施された “山車(だし)” ですね。

高さ約3.8m、長さ約4m、幅約2.5m、重さ約4トンも有り、総欅(けやき)造りで、

すべて釘を使わずに組み立てられているそうです。

今日も “走る美術工芸品” とも云われている “だんじり” に彫られた彫刻をご覧ください。

最初の彫り物は 「勧進帳・安宅之関(あたかのせき)」 です。

最初の彫り物は 「勧進帳・安宅之関(あたかのせき)」 です。

《南加賀商工観光推進協議会・南加賀周遊》 勧進帳より…源頼朝の怒りを買った源義経一行が、北陸を通って

奥州へ逃げる際の加賀国(石川県)の、安宅の関での物語。 義経一行は武蔵坊弁慶を先頭に山伏の姿で通り抜けようとする。

辿り着いた関で、弁慶は焼失した東大寺再建のための勧進を行っていると言う。

しかし、関守の富樫左衛門の元には既に義経一行が山伏姿であるという情報が届いており、

怪しんだ関守の富樫(とがし)は本物の山伏なら勧進帳を読めるはずと迫る。

もちろん勧進帳など無い。 弁慶は偽の巻物を広げ勧進帳の内容を創作し朗々と読みあげる。

納得した富樫は一旦通行を認めるが、ふと見た強力が義経に似ていると気付き、疑う。

とっさに弁慶は「お前のような者がいるから疑われる」と

とっさに弁慶は「お前のような者がいるから疑われる」と義経を金剛杖で打ち据える。

その気迫に押され、まさか主人をここまで激しく打つ家来はいない

と富樫は関を通す。

関所から離れ、弁慶は大切な主君を打った非礼を心より詫びました。

そして一行は奥州をめざす厳しい旅を続ける。

※ こんなの大好き。 ひげは子供の頃から講談や浪曲が好き.

変な奴でした

昭和の時代は土日になったら、

昭和の時代は土日になったら、お年寄りの為にラジオでやっていましたね。

ひげが退職した時、先輩から浪曲全集を借りてカセットにダビングしてし、

毎朝の散歩の時は聞きながら歩いてました

これは「神功皇后・譽田別命平産す」 です。

これは「神功皇后・譽田別命平産す」 です。

神功皇后(170年~269年)は、仲哀天皇の皇后です。

神功皇后は住吉大神の神託により、新羅出兵(三韓征伐)に、臨月のお腹に

誉田別皇子(後の応神天皇)を身篭ったまま、陣頭に立って出兵し平定をしました。

お腹に子供を抱えたまま朝鮮半島に出兵し、その際お腹に石をあててさらしを巻き、

冷やすことによって出産を遅らせたそうです。

その帰路、誉田別皇子(後の応神天皇)を出産したと伝えられている。

泉州に凱旋した際は大阪湾に到着し、誉田別皇子を抱き、海辺を散歩したそうです。

赤子を抱いているのは武内宿禰(たけうち すくね)です。

“宿禰(すくね)” は尊称で “勇猛な、内廷の宿禰” の意味だそうです。

武内宿禰は景行・成務・仲哀・応神・仁徳の5代の各天皇に仕えたという伝説上の忠臣だそうです。

下の2枚は「天兒屋根命・神鏡を以って怪異を顕す」です。

下の2枚は「天兒屋根命・神鏡を以って怪異を顕す」です。

天児屋根命(あめのこやねのみこと)は天岩戸神話や天孫降臨神話などに登場する祭祀を司る神様として登場するそうです。

天照大御神が天岩戸にこもられた時に祝詞(のりと)を奏上した神様です。

その美しい祝詞のしらべに天照大御神は 「これまで人が様々なことを申してきたが、未だこのように美しい言葉を聞いたことはない」

と喜ばれたという。この事から天児屋根命は祝詞の祖神とされています。

天照大御神が岩戸を少し開いたときに布刀玉命とともに鏡を差し出したとされています。

《龍元洞雑記帳》によれば・・・ 〖磐永姫(いいわながひめ)というのは大山祇神(おおやまつみのかみ)の娘で

妹の木花佐久夜姫(このはなさくやひめ)と一緒に瓊瓊杵尊ににぎのみことに嫁いだが

醜かったため磐永姫だけ追い返されるという話が日本書紀にあります。

瓊瓊杵命の寵愛を受ける 姿も心も美しい木花佐久夜姫を目の当たりにして 嫉妬に狂った 姿も心も醜い磐永姫は 宮中で大暴れ。

逃げ惑う局や腰元を追い回し 凄まじい形相で八つ裂きにしたりと あたりはまるで地獄絵図の様です。

そこへやって来た 天児家根命

「おのれ 神も帝も憚らぬ鬼畜の所業 大山祇の娘ともあろうものが恥を知れ!汝の正体を暴いてみせよう!」

神鏡を頭上に捧げ 磐永姫の眉間に向けます。すると 岩をも砕く様な衝撃が走り 磐永姫はよろよろと床下に逃げ込みます。

実は磐永姫は八岐大蛇の化身だったのです。磐永姫はのちに須佐之男命に退治されます。

これは「 鶴岡八幡宮」 です。

これは「 鶴岡八幡宮」 です。

《鎌倉手帳(寺社散策)》によると…〖1187年(文治3年)8月15日、

《鎌倉手帳(寺社散策)》によると…〖1187年(文治3年)8月15日、源頼朝は鶴岡八幡宮で放生会を執り行います。

これが現在の鶴岡八幡宮 例大祭の始まりなのだといわれています。

「放生会(ほうじょうえ)」とは、仏教の殺生を禁じる思想に

基づくもので、魚や鳥などを山野に放ち、善根

(よい報いを招くもととなる行為)を施すという儀式です。

毎年8月15日に行われていた鶴岡八幡宮の放生会では、源平池(放生池)に

鯉などを放ち、善業を積むという意味合いが込められていたといいます。

源頼朝自らが由比ヶ浜に赴き、千羽鶴を放生したともいわれています。

⇧ 浮絵 源頼朝公 鎌倉鶴ケ岡ニテ鶴を放ツ図 鎌倉手帳(寺社散策)よりお借りしました。

上の絵は、幕末から明治前期にかけて活動した浮世絵師・月岡芳年の作品(東京都立図書館HPより)。

これは「 犬千代笄乃刃傷」 です。

これは「 犬千代笄乃刃傷」 です。

刃傷沙汰について…《ピクシブ百科事典》より…〖犠牲者は拾阿弥(じゅうあみ)という茶坊主(客人への接待役)である。

有能であったことから信長からは気に入られていたものの、利家の大切な笄(こうがい・髷を結う道具)を

盗むなどをしてたびたび利家の不評を買っていた。

そのたび信長は利家を諭しておさめていたのだが、この厚遇に拾阿弥は次第に増長。

ついには利家の前で悪態をつきはじめ、とうとう利家の堪忍袋の緒を切ってしまうに至った〗

これは「幸村の最期」 です。

これは「幸村の最期」 です。

大坂夏の陣において家康の首を取れなかった幸村。

疲弊して近くの畦で休んでいるところを松平隊の越前兵に討たれ、49年の生涯を閉じた。

これは「巴御前・雄姿」 です。

これは「巴御前・雄姿」 です。

《刀剣ワールド》によると…〖武勇をもって知られる平安時代末期の女性。木曾義仲 (→源義仲 ) の妾。

巴御前は、色が白く、髪の長い、非常に美しい女性であったようです。その彼女がいったん戦場へ赴くと、

強弓を引く剛の者となり、日本刀を持てば、相手が例え鬼や神でも相手にしようという女武者へと変貌。

平家10万の大軍を破り、源平の勢力を逆転させた戦いとして有名な「倶利伽羅峠の戦い」(くりからとうげのたたかい)では、

一隊の大将として活躍。その勇猛さは日本各地に伝説が残るほど、語り継がれています。

※ 今日で「だんじり彫り物関連の日記」を終わります。 お付き合いいただき、ありがとうございました。