腰の具合を整形外科クリニックで診てもらって約1週間経ちました。

まだ、左のお尻から腿の裏にかけて違和感は残っていますが、平常の生活ができるまでに回復しましたので、きのう、上野の東京国立博物館(トーハク)に出かけてきました。

一昨年11月から使ってきたトーハクのメンバーズプレミアムパスが、新型コロナウイルスによる休館期間分の延長も含めて、きょうで期限 を迎えるものですから、

を迎えるものですから、

その使い納めを兼ねて、トーハクの庭で梅を楽しもう という魂胆でした。

という魂胆でした。

予想どおり、紅梅も

白梅も咲いていましたが、香りが弱い…

まだ五分咲きといった感じで、盛り の時期には大勢で一心不乱

の時期には大勢で一心不乱 に蜜を吸っているメジロは一羽もいませんでした。

に蜜を吸っているメジロは一羽もいませんでした。

見頃は来週以降でしょうかねぇ…

きょうは、本館(日本ギャラリー)の総合文化展(平常展)だけ拝見 してきたのですが、いつなんどきでも、総合文化展(平常展)だけでも満足できる

してきたのですが、いつなんどきでも、総合文化展(平常展)だけでも満足できる のがトーハクの一番の魅力でして、きょうもしっかりと楽しませて

のがトーハクの一番の魅力でして、きょうもしっかりと楽しませて いただきました

いただきました

まずは、1階で最初の展示室で拝見した「弁才天坐像」(鎌倉時代・13世紀)。

福々しいお顔が cute なんですが、注目

なんですが、注目 するべきは、その頭

するべきは、その頭

説明板 を転記しますと、

を転記しますと、

とぐろを巻いた蛇の体に老人の顔をつける宇賀神を、頭上にいただく弁財天像です。宇賀神は食物の神で、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)として『古事記』にも登場します。弁才天を福徳・財宝の神とする弁才五部経にこうした姿が説かれます。宇賀神が制作当初のまま残る最古の作例です。

だそうな。

「蛇の体に老人の顔」といえば、「千と千尋の神隠し」に登場する「オクサレ様」(こちらは「竜の体に老人の顔」ですが…)を連想してしまった私です

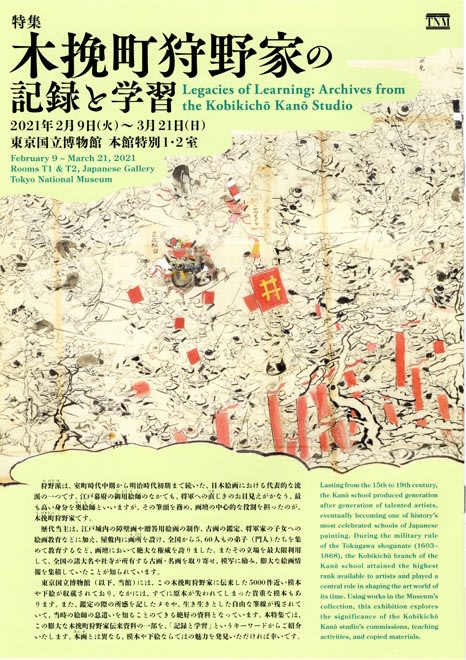

現在、トーハクでは、特集展示「木挽町狩野家の記録と学習」が行われています。

現在、トーハクでは、特集展示「木挽町狩野家の記録と学習」が行われています。

江戸幕府の御用絵師のなかでも、将軍への直じきのお目見えがかなう、旗本にも匹敵する身分を「奥絵師(おくえし)」といいますが、その筆頭を務め、画壇の中心的な役割を担ったのが木挽町狩野家(こびきちょう かのうけ)です。

という木挽町狩野家、そこに伝来した模本や下絵を5000件近くもトーハクが収蔵しているそうで、

本特集では、この膨大な木挽町狩野家伝来資料の一部を「記録と学習」というキーワードからご紹介いたします。本画とは異なる、模本や下絵ならではの魅力を発見いただければ幸いです。

というのが、この特集展示の趣旨。

これが面白かった

かつての私の勤務先の近所(東銀座)に、中央区教育委員会が設置した「狩野画塾跡」の説明板があって、「木挽町」と「狩野」とは簡単に結びつけられる私でしたが、奥絵師筆頭の木挽町狩野家の「任務」というか「仕事」というか、まったく知らなかった ことを痛感

ことを痛感 させられました

させられました

トーハク(企画者)の意図は、展示の「章立て」に明らかで、

第一章 木挽町狩野家のはじまりと奥絵師の御用

第二章 鑑定と模写

第三章 記録から想像へ

奥絵師は、ただの「御用絵師」だったのではなく、技能者集団であり、アーカイブであり、そして、教育機関でもあったことが実感できました。

その「いかにも」な仕事(業績)の一つが、古今東西の傑作 の模写。

の模写。

毛利家所有の雪舟「山水長巻」とか、大名各家所有の「瀟湘八景図」とかを幕命 で借り出し、その詳細な模写

で借り出し、その詳細な模写 をした仕事なんぞは、幕府の命令もあったのでしょうけれど、狩野家がうまく幕府の威光

をした仕事なんぞは、幕府の命令もあったのでしょうけれど、狩野家がうまく幕府の威光 を使って借り出した側面もあるのではないかと思ったりして…

を使って借り出した側面もあるのではないかと思ったりして…

展示されていた「瀟湘八景図」12点のうち5点は、その原本の現在の所蔵者が不明だというのは、この模写の貴重さ を裏書きします。

を裏書きします。

「珍品」もありまして、なぜか横向きに平置きされていたこちらの作品

岩に留まった鷹が水面を見下ろしている絵なんですが、鷹の右半身に黒い線が不自然に引かれています。

この作品のタイトルは「有徳院吉宗加筆鷹画草稿」で、説明によれば、

この作品のタイトルは「有徳院吉宗加筆鷹画草稿」で、説明によれば、

徳川吉宗は幼少より鷹を好み、自ら頻繁に飼育小屋に通っていました。古信にも鷹匠の元に通わせ、鷹狩にも随行させるなどして多くの鷹図を描かせています。ここでは自ら筆をふるって古信画の上に墨線で描き直し線を加えています。

だそうで、奥絵師筆頭の木挽町狩野家の四代目・<栄川>古信の絵を修正してしまうなんて、暴れん坊将軍の面目躍如です

恐らく吉宗は、12歳年下の古信のことをかわいい弟分と思っていたのでしょう

ちなみに吉宗が紀州から江戸にやって来て将軍になったのは享保元(1716)年で、吉宗は33歳で古信は21歳くらい(何月生まれか判らない)、そして、古信が36歳の若さで亡くなったときに吉宗は48歳くらいのはずです

この特集展示でふわぁ~ となったのは、八曲一双の「長篠・長久手合戦図屏風」の下絵

となったのは、八曲一双の「長篠・長久手合戦図屏風」の下絵 でした。

でした。

この屏風は、右隻が「天正3年(1575)に三河国設楽原で勃発した武田勝頼と織田信長・徳川家康連合軍による『長篠の戦い』」、左隻が「天正12年(1584)に尾張国小牧・長久手を中心に展開した羽柴秀吉と織田信雄・徳川家康による『小牧・長久手の戦い』」が描かれるべく、七代目惟信が11代将軍家斉周辺から受注したものだとか。

「『画様(図像)』は幕府関係者と面談で面談のうえ、決定してた」そうですが、

幕府から古地図や参考図を貸し与えられ、万全の体制で始まった制作でしたが、その進行は難航をきわめたようで、子である榮信が死去した際も、右隻「長篠合戦図」は「認めカケ」、すなわち草案までしか進んでおらず、左隻「長久手合戦図」はいまだ「白紙」。その後、孫の養信なども制作を続けたようですが、完成には至らなかったようです。

詳細は不明ながら、受注から50年くらい要してもなお、下絵の段階だったとは、何があったんでしょ?

合戦から間もない頃ならば、登場人物の近親者 から「もっと大きく描け」とか「もっと良いシーンにしろ」とかグダグダ言われそうですが、もう幕末に近い時期ですから、そんな雑音は無さそうです。

から「もっと大きく描け」とか「もっと良いシーンにしろ」とかグダグダ言われそうですが、もう幕末に近い時期ですから、そんな雑音は無さそうです。

多忙 だったのか、やる気が湧かなかった

だったのか、やる気が湧かなかった のか…

のか…

それはともかく、「長篠合戦図屏風」の第八扇に、家康の本陣が描かれていました。

「白地に三葉葵、総白の招き」の陣旗に囲まれて、「金開扇に朱の丸」の大馬印の下、「五の字」使番指物を背負った伝令から報告を受けているのが家康のはずなのですが、家康が跨がっているとおぼしき黒馬 の頭部しか見えず、全身は雲で覆われています。

の頭部しか見えず、全身は雲で覆われています。

一方で、織田信長は、「黄絹に永楽銭、はね題目の招き」の陣旗に囲まれて、「金の傘」の馬印は無色ながら、葦毛馬に騎乗した様子が第七扇にしっかりと描かれています。

徳川家に仕える狩野家としては、東照大権現のお顔・お姿は描けないということなのでしょう。

特集展示「木挽町狩野家の記録と学習」は3月21日までですので、まだまだ余裕 があります。

があります。

地味といえば地味ながら、観ておいて損はないと思います。

というところで、後編につづきます。

つづき:2021/02/28 だいぶ体調が良くなったので上野にお出かけ (後編)

つづき:2021/02/28 だいぶ体調が良くなったので上野にお出かけ (後編)