話し合いがイキイキとした変化をもたらす歩くことは、人生を歩くこと 身体の使い方が、自分や人の気持ちに対する見方に繋がってたり、人生に対する姿勢とも繋がってんですね。何故なんでしょうか......

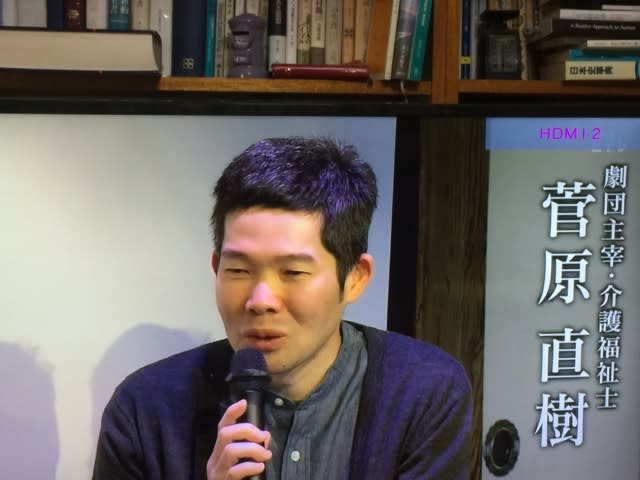

今朝,「こころの時代」で,高齢者の演劇を,岡山県でやっている菅原直樹さんの話を伺って,とっても嬉しかったんです。それで,その歓びを皆さんにもシェアしたいと思いました。

ついでと言っては申し訳ないのですが,これは,発達トラウマ障害(DTD)の子どものセラピーと全く一緒だ,と感じたので,とっても嬉しかったんです。

高齢者となれば,しかも,後期と言われる75歳以上になると,認知症の割合がグゥッと上がるそうですね。ボケです。ボケた老人ですから,常識から見たら間違いをやらかしがちですね。病院やコンビニに自動車で突っ込む話じゃないですよ。永久に到着しない「(むかしの)家に帰る」と言って,ボケたお婆さんが歩きだしたら,むかしの家はもうないのですから,永遠に到着しません。「正しいこと」が好きな介護人ですと,「おばあちゃん,もうそのお家はないんですから,(いまの)お家に帰りましょう」と,手を引っ張ってでも,今のお家に連れ戻したくなりますね。つまり,ボケは正すもの,「正しいこと」を教えなくてはならない,との誤解を生みだしやすい。

そうすると,間違いを指摘されたそのおばあちゃんは,良い気持ちにはなりません。「どうしてわかってもらえないのか」,「(むかしの)家に帰りたいだけなのに」…。内に帰るのって,当たり前のことでしょ。ただ,今の家は覚えてないので,覚えている昔の家に帰りたいと思っちゃう…。菅原直樹さんは,自分のおばあちゃんがぼけてしまった後も,仲良しだったらしく,「正しいこと」をおばあちゃんに押し付けるよりも,おばあちゃんの気持ちに寄り添うのが善い,と感じる子どもだったらしい。ですから,「正しいこと」よりも,相手のおばあちゃんの気持ちに寄り添って,「楽しいこと」を一緒にすることを大事にするようになったらしい。

それで,ボケを受け入れて演劇をすることになった。徘徊をテーマにして演劇を作っているそうです。認知症の人の心を,演劇を見ている人と共に想像する,≪共に見る≫ことを大切にしているからだと言います。

このアプローチ,発達トラウマ障害(DTD)の子どものに対するプローチ,子ども一般に対するアプローチと全く同じだなぁ,と感銘を受けましたね。そうか,子どもでも,お爺さん,お婆さんでも,人間にとって善い関わりに違いはないんだなぁ,と思ったんですね。

なぜでしょうか?

”いま”を共に楽しむことは,相手と自分を,お互いに態度で肯定することになるからだ,と私は考えますね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます