リオデジャネイロ・オリンピック開催中だから、というワケでもないが、リオデジャネイロ出身のピアニストによるブラジル・プレスのレコードが手に入った。我が家には数万枚レコードはあるが、ブラジル盤というのははじめてではなかったか?

ピアニストの名は、アフトゥール・モレイラ・リマ。1940年生まれ。1965年、第7回ショパン・コンクールで第2位というが、この時の優勝はアルゲリッチであった。

どうやら、ショパン独奏曲全集のうちの第1巻「21のノクターン」と第2巻「4つのスケルツォと19のワルツ」各3LPのようだ。詳細な録音データの記載はないが、第1巻のレーベルには1982年、第2巻には1983年とクレジットされている。初期デジタル録音のアナログ音盤ということになる。

まずは、ワルツ集に針を降ろす。

演奏はたいへん正統的で、ラテン気質剥き出しの弾けたパフォーマンスを期待すると肩透かしを喰らう。タッチの明晰さ、リズム感の卓越さが感じられて心地よい。

しかし、アルトゥール・リマの素晴らしさをより実感出来るのは、次に針を降ろしたノクターン集である。ここにある人生の憂愁と哀感は本物だ。表面より内面に燃えたぎる情熱もある。こうなると、彼のバラードやマズルカも聴いてみたくなる。緩やかに探してみよう。

追記

印象の違いは、楽器の違いによるものも大きいと思われる。ノクターンはブリュートナー、ワルツはスタインウェイ。この場合、心の琴線をかき鳴らすのは断然前者のようだ。

岡山県合唱コンクール終了!

昨年に引きつづき出場二度目の女声合唱団 KIBIは、県内、唯一無二(笑)の一般・同声の部の合唱団として、中国大会に行くことが決まりました。

しかし、大手を振って歓ぶわけには参りません。

審査員の先生方よりの批評は厳しく、絶対評価は高いとは言えないのです。

「コンクールの審査員を満足させることは、トーマス教会の聴衆を感動させることよりも難しい」

ということを痛感しております。

否、確かに、ご指摘の数々は正鵠を射ており、反論のしようもなく・・・。

つくづく、コンクール向きでない自分を痛感しているところ。

ただ、そう決めつけてしまっては、新しい局面は開けません。

こうした経験も、自分のほかの現場に役立つこともあるはずなので、精一杯やるつもりです。

また、岡山県大会での演奏は、あくまで「女声合唱団 KIBI」としてのもの。どんなヘマをしようが、自分たちの名前を汚すだけ。

しかし、中国大会となると、「岡山県代表」という責任を背負うことになります。

情けを捨て、心を鬼にして、どこへ出ても恥ずかしくない態勢を整えなければなりません。

それは、役員はじめ、団員諸氏にも理解して貰えるでしょう。

さて、わたしたちにとって未踏のチャレンジ。そのステージは、9月18日(日)、岡山シンフォニーホール。

大阪フィル合唱団の大阪クラシック出演(ブルックナー:ミサ曲第2番ホ短調)のちょうど1週間となります。

なんとも、暑い夏の到来です。

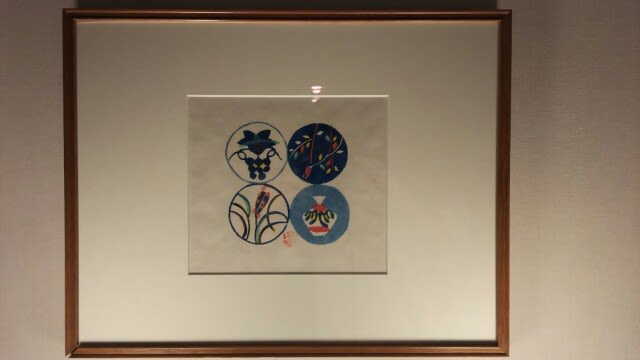

大原美術館の隣のホテルでは、部屋に芹沢銈介の型染めという贅沢。なんと心が安らぎ和むことか。

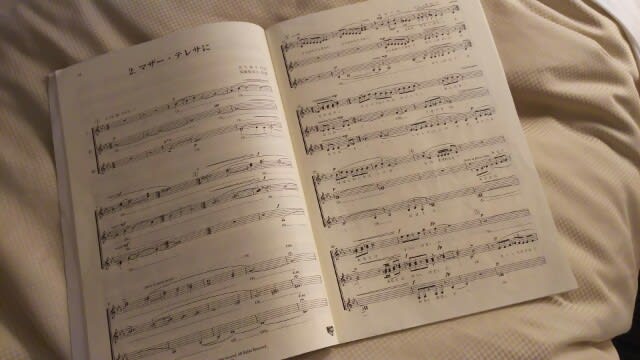

そして、倉敷には、愛すべき女声合唱団 KIBIがある。本日午後のステージでは、アカペラのみ3本勝負。はじての挑戦だ。この自らが選択した難題を前に団の自主性、団結力は一段と増し、音楽的にも1年前、否、3か月とは別の合唱団のような進歩を遂げてくれた。もちろん、ゴールは未だ遥か彼方にあるが、一歩ずつ確実に近づいている。

ここまでくれば、小さなミスに囚われず、のびのびと歌って欲しい。だが、その前にいつもの準備体操を抜かりなくしよう。光明がこの発声体操の先にあることは間違いないのだ。

リスト十字架合唱団は、リスト「Via crucis 十字架の道行き」を歌うために結成されたばかりの少人数の混声アンサンブルです。

当合唱団は、福島章恭と鍵盤奏者・小沢さちによって「商売抜きで良い音楽をしよう」と起ち上げられました。

「十字架への道」と訳されることも多いです。

リストといえば、超絶技巧のど派手なピアノ曲を連想される方も多いと思われますが、この晩年の作品は違います。

編成は、混声合唱とオルガン、またはピアノ。

峻厳にして、シンプル。

無駄な音はひとつもなく、鍵盤楽器も声楽も技巧をひけらかす小節は皆無。

というより、敢えて、禁欲的に書かれたとしか思われません。

清らかさ、厳しさに於いて、これを勝る音楽は稀でしょう。

ぜひ、この心の洗われるような作品に挑戦してみてください。

小沢さちさんの奏でる素敵なオルガンの調べとともに毎回歌えることも当合唱団の大きな魅力のひとつです。

リスト十字架合唱団ツイッター: https://twitter.com/akiyasu_f

演奏会本番は、2017年4月15日(土) 14時より

日本キリスト教団荻窪教会にて。

住所 〒167-0051 杉並区荻窪4-2-10

アクセス / 最寄り駅 JR中央線 荻窪駅南口徒歩7分

練習日(8月6日現在の予定)

2016年 8月16日(火)

9月5日(月)

10月6日(木)、20日(木)

11月17日(木)

12月22日(木)

2017年 1月12日(木)、26日(木)

2月9日(木)、23日(木)

3月9日(木)、23日(木)

4月6日(木)、13日(木)

時間は、いずれも19時から21時まで

会場は、本番と同じ日本キリスト教団荻窪教会 となります。

現在、アルト、テノール、バスのお仲間を募集しています。

自分で音取りができる方(簡単なオーディションが有ります)。

会費は格安。1レッスン1,000円+献金(300~800円)。

会費が驚くほど安いのは、福島&小沢が商売抜きで取り組むからということのほか、日本キリスト教団荻窪教会・小海牧師先生のご厚意により会場使用料が抑えられているからです。

ぜひ1度見学にいらしてください。 よろしくお願いします。

お問い合わせ、申し込みは、リスト十字架合唱団ツイッター: https://twitter.com/akiyasu_f のメッセージ欄よりどうぞ!

当ブログのコメント欄でも受け付けます(もちろん、非公開をお約束します)。

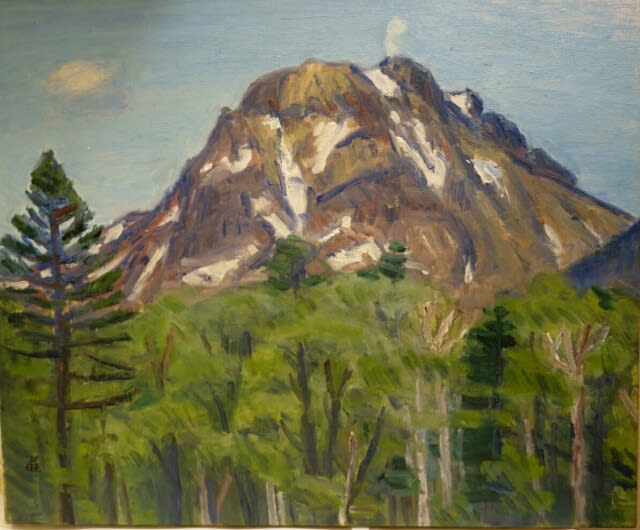

藤江幾太郎画伯の「焼岳」を眺めていると、波立つ心、疲れた肉体の落ち着いてくるのは何故だろう?

その理由を問うつもりがあったわけでもないが、この絵のモデルとなった焼岳そのものを拝みたいという想いが俄かに沸き起こり、矢も盾もたまらず、上高地を訪ねることにした。

上高地といえば、この観光ガイドブックに載るようなアングル(我ながら上手く撮れた・笑)、即ち河童橋とその背後に聳え、広がる穂高連峰の図が多くの人の脳裏に浮かぶイメージであると思われるが、わたしは何といっても焼岳の勇壮の美に惹かれる。

河童橋から穂高連峰を背にすると梓川の流れの先に焼岳が聳えたつのが見える。まさに、藤江幾太郎作品に描かれたのと同じシルエット! その後の歳月によって手前の木々の背丈こそ違っているが、ここに間違いない!

さらに憧れの焼岳に近づこうと、梓川の河原を大正池方向に走ったものだが、ベストの撮影ポイントに到達する直前に、無情にもスマホのバッテリーが落ちてしまった・・・。

もともと、今回の旅では、財布とカメラの入ったバッグを家に置いてきてしまったので、スマホによる撮影しかできなかったことが心残りではある。本日は下見ということで、次の機会には泊まりがけで訪ねたい。

さて、こちらの2枚の写真は焼岳の噴火によって、一夜にしてできたという大正池から望む焼岳。そして、その水面に映る姿。

どの角度からみても、美しい!

希少な夏休みの1日、市立大町山岳美術館を目指したのは、山岳画家・藤江幾太郎の「ヒマラヤの山村」という油絵を見るためであった。

藤江幾太郎の山の絵こそ、高田博厚の裸婦像と並び、いま、もっともわが心に響く芸術作品なのである。

自宅を出てから途中休憩を含めておよそ5時間のドライブ、ようやく到着した目的地ではあったが、こともあろうか、企画展のためにすべての絵が収蔵庫に仕舞われていて、お目当ての作品を拝むことは出来なかった。

しかし、ロケーションの良さや、常設展示の充実から大きな落胆はなかった。上の写真は同博物館3階から眺める北アルプスの山嶺。今日は雲が厚く、山頂はほとんど隠れていたが、それでもこの美しさ!

気を取り直して、向かった先は安曇野市穂高の碌山美術館。平日の午後4時過ぎの入館ということで、他に鑑賞者は数組のみ、実に静かに作品と対話することができたのは嬉しいことであった。

空の青が清らかで美しい。

このような空の下で、ブルックナーを演奏できたなら、どんなに素敵なことだろう!

この夏休み中は、高村光太郎の企画展「彫刻と詩」もあり。ボクの心を捉えたのは、どこかに甘さの残る彫刻よりも、ひたむきで、真っ直ぐで、暖かで、鋭く美の本質を突いた、美しい詩作の方であった。

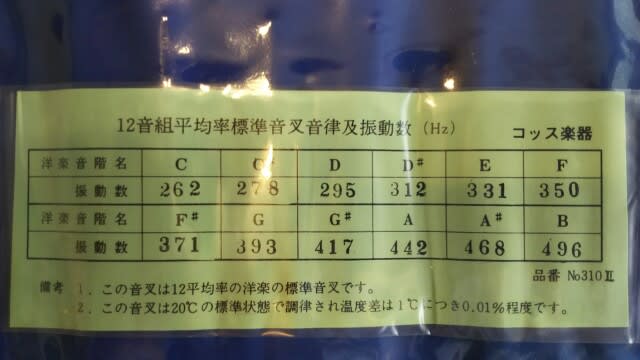

音叉といえば、最近ではヒーリング用のものも流行のようだけれど、音楽の現場ではオーケストラのチューニングにも使われるAが基準である。ただ、Aだけではアカペラの最初の音をとる時などに不便なことも事実。長三度下のFや短三度上のCなら、まだとりやすいのだが、たとえばE♭など、Aから上にも下にも増4度という瞬時に頭の中で変換し難い音だと困るのだ。かといって、安易にピアノを使うとかピッチパイプの「ブー」という無粋な音で始めたくないこともある。

そんなときに、12のすべての音の音叉がないものか? と探してみたらあった!

提供しているのは、コッス楽器という茨城県小美玉市にあるメーカーで、音叉のほかにグロッケン、チューブラーチャイム、風琴、メロディフェンスから、方響という奈良時代の復元打楽器(聴いてみたい!)までも作っている模様。

写真・左列上から、C D E F G A H

右列上から、C# D# F# G# A#

ということで、写真下のように並べた方が視覚的には分かりやすいかな。

今回は、A=442のセットを購入したが、ほかにA=440のセットや雅楽用、指定ヘルツによるオーダーメイドまであるというこだわりには頭が下がる。

あんまり儲かる仕事ではなさそうだ。しかし、こういう限られた人に必要な製品を真面目に作っている会社、好きだなぁ。また、こんなレアな製品を在庫しているコーラスCD専門店にも感謝!