関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 猿ヶ京温泉 「湯元長生館」 〔 Pick Up温泉 〕

<猿ヶ京温泉 「湯元長生館」>

(群馬県利根郡みなかみ町(旧 新治村)猿ヶ京温泉1178、8:00~20:00(要時間確認)、600円、0278-66-1131)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

猿ヶ京温泉の老舗旅館で”湯島旧四軒”のうちの一軒で共有泉湯島の配湯を受けています。

国道から離れたしずかな高台にあります。

建物は、けっこう年季入っていますが、大規模豪華宿の多い温泉地ではこういう宿の方がお湯がよかったりするので期待できます。

日帰りは内湯か露天どちらかの選択。

露天がウリ(猿ヶ京の名物、野天風呂の元祖らしい)のようなのでこちらにしました。

【写真 上(左)】 飲泉所

【写真 下(右)】 アプローチの階段

建物脇にある飲泉所のよこを通り、林のなかの階段を下っていきます。

手前に開放的な男湯用の脱衣場と一段ひくく男湯露天。そのおくに一段高く女湯露天があります。

【写真 上(左)】 女湯

【写真 下(右)】 脱衣所

周囲は緑濃く、眼下に赤谷川の流れを見下ろすナイスロケ。

カラン水のみ、その他アメニティなし。土曜13時で男女湯とも独占でした。

【写真 上(左)】 男湯からのながめ

【写真 下(右)】 赤谷湖も見えます

男湯露天は、岩枠丸石敷30人以上の広いもの。女湯露天は6-7人でこぶりです。

岩の湯口から熱い湯を湯滝状に40L/min以上の投入で、湯口そばには柄杓が置いてありました。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 男湯の湯口

槽内注排湯はなくオーバーフローはかけ流しでしょう。

男湯の湯口脇には女湯からの排湯がザンザコに流され、川の方に放流?されているので配湯量は相当にありそうです。

【写真 上(左)】 湯色&湯口

【写真 下(右)】 析出

お湯は湯口のそばでは熱め、端でぬるめで好みの湯温を選べます。

無色透明で白とうす茶の湯の花が舞っていて、湯船には石膏系の析出がでています。

よわい石膏味に石膏系のおだやかな湯の香。

よわめのとろみと明瞭なきしきしがあり、肌に染みてくるような硫酸塩泉の浴感。

温熱感はさほど強くないのに、ふしぎとあたたまり汗がとまりません。

”おとなしそうに見えて実は凶暴”系なお湯 (^^ の典型かと・・・。

上毛らしいいぶし銀のお湯を落ちついた雰囲気で堪能できる、いい露天だと思います。

Ca・Na-硫酸塩温泉 55.5℃、pH=7.6、湧出量不明、成分総計=1.21g/kg、Na^+=130mg/kg、Ca^2+=218、F^-=2.1、Cl^-=100、SO_4^2-=652、メタけい酸=54.3、メタほう酸=11.1 <H14.11.8分析> (源泉名:共有泉湯島)

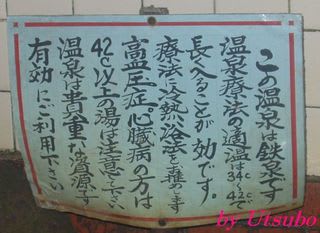

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:なし 循環ろ過装置使用:なし 消毒剤使用:なし

■ブランドグルメ

〔 猿ヶ京のおやき 〕

”おやき”といえば信州がメッカですが、群馬でもよくつくられていて猿ヶ京のいくつかの宿では名物アイテムとなっています。

「小麦粉をこねた生地にみそや季節の野菜を入れ、平らに丸めてほうろくで焼く」のが上州流のようです。

(「秘密のぐんま」HPを参考。)

〔 2010/04/04UP (2005/11/6レポ (2005/07入湯)) 〕

E138.53.51.770N36.43.39.790

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 吾妻峡温泉 「天狗の湯(仮浴場)」 〔 Pick Up温泉 〕

<吾妻峡温泉 「天狗の湯(仮浴場)」>

(群馬県東吾妻町(旧 吾妻町)大字三島6632、10:00~21:00、200円、0279-67-2683) 〔2010/03/10をもって営業終了〕

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

先日(2010/03/10)、営業終了となったので、記録の意味でUPします。

群馬県吾妻の八ッ場(やんば)ダム建設予定地周辺には、地元対策としていくつかの温泉が開発されました。

ふつう八ッ場4湯と称されるのは、下流から吾妻峡温泉「天狗の湯」、温井温泉「岩陰の湯」、林温泉「かたくりの湯」、横壁温泉で、温井温泉以外はR145沿いにある「八ッ場ダム広報センター」で入手できる”やんば散策マップ”に場所が載っています。

吾妻峡温泉「天狗の湯」以外は町外者も入浴可ですが、施設の性格上、夕方などの混雑時を外しマナーに充分注意して入るお湯だと思います。

【写真 上(左)】 看板

【写真 下(右)】 脱衣所

吾妻峡温泉「天狗の湯」については、玄関よこに「町外の方のご利用はご遠慮ください この施設は八ッ場ダム建設に伴い地域の振興を図るため計画されている温泉施設の仮施設として建設されたものです 地元の方を中心に利用していただきます 町外の方は、原町の吾妻町温泉センターをご利用ください」との掲示があるので原則はいわゆる”ジモ専”です。(→ 管理運営に関する規則)

しかし、これまで入浴をお願いして断られたことはなく、断られたという話しもきいたことがないのでレポします。(なぜか「@nifty温泉」にも載っている ^^;)

ただし、原則はあくまでも”ジモ専”なので、入れたらラッキーぐらいに考えておいたほうがいいかと・・・。

場所はわかりにくく、上記のガイドを入手して迷いながら行くことになります。

4湯のなかではいちばん規模の大きな施設で、休憩所も併設しています。

入って左手が受付、正面が休憩所。右手にすすむと浴場です。

【写真 上(左)】 浴場

【写真 下(右)】 風格ある木組み天井

男女別の浴室は窓の広い明るいもの。

木組みの天井も高く、居ごこちは抜群です。

赤茶に変色した黒みかげ石枠タイル貼6-7人の浴槽と大ぶりのかけ湯槽。

浴槽はたっぷりふかめで入りごこちのいいもの。

硫化して黒くなったカラン2、シャワー・ドライヤーあり。シャンプーなし。

土曜11時で3人~独占でした。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 かけ湯槽

浴槽は塩ビパイプから50L/min程度の投入+かけ湯槽からの流し込み。

当然のごとく槽内注排湯はなく、全量をザンザコにオーバーフローの見事なかけ流し。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 かけ湯槽の湯口

ややぬる目のお湯は、気持ち黄色がかった?透明で黒と灰白色の湯の花がただよいます。

弱塩味+焦げ味+微金気味、焦げ臭+微硫化水素臭+微ラムネ臭+微金気臭+微ドクダミ臭+弱ミシン油臭の複雑でデリケートな味臭はお湯の新鮮さを裏づけているかのよう。

キシキシ感とほどよい重さのある浴感は絶妙で、ぬる湯ながら発汗がすごいです。

浴後は独特の爽快感がでてあとを曳きまくるお湯は、やはり群馬屈指の名湯だと思います。

【写真 上(左)】 ザンザコです

【写真 下(右)】 湯色&湯口

ONKEN21さんの情報(温泉みしゅらん掲示板2010/03/06)によると、GW頃を目途に「本浴場」(現在工事中)が営業を開始する見込みとのこと。

大規模な施設で貯湯タンクもあるそうなので、このお湯の再現はむずかしいでしょうが、湯づかいのレベルの高い吾妻エリア、かけ流し槽はどうしても欲しいところです。

Ca・Na-塩化物・硫酸塩温泉 泉温・pH・湧出量不明、成分総計=2.66g/kg、Na^+=414mg/kg、Ca^2+=452、Fe^2+=0.54、Cl^-=720、SO_4^2-=926、HS^-=0.29、NO_3^-=8.08、陽イオン計=876、陰イオン計=1691、メタほう酸=41.4、硫化水素=0.0 <分析年月日不明> (源泉名:天狗の湯)

〔 2010/03/17UP (2004/04/18レポ (2004/04他数回入湯)) 〕

E138.44.6.020N36.33.54.250

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 磯部温泉 「かんぽの宿磯部」(磯部簡易保険保養センター) 〔 Pick Up温泉 〕

<磯部温泉 「かんぽの宿磯部」(磯部簡易保険保養センター)>

(群馬県安中市郷原22、11:00~15:00、18:00~20:00、600円、027-385-6321)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

磯部温泉の「かんぽの宿磯部」は、「恵みの湯」との混合ながら旧源泉系と思われる「R4号井」をつかっている貴重な施設です。

ここは2004年はじめに湯づかいが変わっていて、その後足が遠のいていましたが、先日(2010年2月)ひさびさに再訪してみました。

「恵みの湯」とは「愛妻橋」を挟んだ対角に立地。

典型的な”かんぽの宿”のつくりで、さほど新しくはないもののよくメンテがきいています。

日帰り受け入れに力を入れていて、各種食事つきプランも設定しています。

受け入れ時間11:00~15:00、18:00~20:00というのは、宿泊客で混みあうチェックイン~夕食までの時間をはずして、しかも18時から仕事帰りの地元客をとれるという、なかなか合理的な設定。(宿泊客が夕食をとっている18:00~20:00というのは、じつは浴場はガラガラで、日帰り入浴のかくれたゴールデンタイム。)

また、以前はたしか600円だった料金が450円になっていて、ますます利用しやすくなりました。

【写真 上(左)】 館内

【写真 下(右)】 浴場

男女別の浴室は、大浴槽(石枠タイル貼15人、水道水)とジェット槽(同3人、水道水?)と温泉浴槽(同5-6人)があります。

以前の「源泉槽」は「温泉浴槽」に改められていました。

大浴槽は石の湯口から投入で底面吸湯があるものの、相当量のオーバーフローがありました。

温泉浴槽は、木の湯箱から直接浴槽に注入しているので、投入湯にふれることはできません。たぶん槽内注吸湯でよわくオーバーフロー。

カラン10、シャワーシャンプー・ドライヤーあり。

土曜15時で3~2人。

温泉浴槽はほぼ無色透明で浮遊物なし。

かなり強い塩味に消毒臭。

しっかりとしたツルすべとかなりの濃度感があるので加水はすくないと思いますが、ろ過がばっちりきいていてなんとなく奥行きが感じられないような気もします。

それでも、つよいあたたまりと浴後の湯づかれ感があるのはさすがに磯部。

【写真 上(左)】 温泉浴槽

【写真 下(右)】 温泉浴槽の湯口

「温泉に入った」という感じのするお湯で、これはこれでいいのかも知れませんが、以前のすばらしいお湯(→ 〔湯づかい変更前 (2004/01/02)〕)を知っているだけにやはり残念。

それでも、〔湯づかい変更後(2004/01/31)〕のお湯にくらべればかなり濃度感は回復しています。

現在、露天風呂増設工事中。(3/10オープン予定)

露天の増設をきっかけに、以前のすばらしい湯づかいを復活してもらえないかな。

Na-塩化物・炭酸水素塩泉 43.2℃、pH=7.5、湧出量不明、成分総計=18.7g/kg、Na^+=6157mg/kg、Fe^2+=1.2、Cl^-=6960、HCO_3^-=4753、陽イオン計=6352、陰イオン計=11741、メタほう酸=281 <H9.12.17分析> (源泉名:R4号井及び恵みの湯混合泉)

〔湯づかい変更前 (2004/01/02入湯/2004/01/24レポ)〕

-----------------------------------------------

磯部というとついつい「恵みの湯」に行ってしまいますが、なんとここには源泉槽があるときき、たまらず突入しました。

14時半頃行ったのですが、15~16時は浴室清掃で入浴不可とのこと。

30分しか入れないというのはショックですが強行突入しました。

男女別の浴室は、大浴槽(石枠タイル貼15人)、ジェット槽(同、×3)、源泉槽(同5.6人)とあって、大浴槽とジェット槽はお湯の行き来があります。

大浴槽は石の湯口から投入で底面吸湯ありオーバーフローなしの循環仕様。

ジェット槽はジェット注入に側面吸湯あり。

源泉槽は、石の湯口から投入で槽内注吸湯なしの全量オーバーフローですが、湯口の奥で熱いお湯とぬるいお湯の2系統が混合されていたのが気になります。

この源泉槽まわりだけクリーム色と赤茶の析出物で見事に変色しています。

カラン10、シャワーシャンプー・ドライヤーあり。

正月2日の14時で5~6人。

いかにも湯馴れていそうな方々で、大浴槽やジャグジー槽には目もくれず、みな源泉槽に集結していました ^^)

【写真 上(左)】 変更前の浴室

【写真 下(右)】 変更前の源泉槽

大浴槽とジャグジー槽のお湯は、無色透明、味不明で微カルキ臭?。

わずかなツルすべはありますが、はっきりいってたいしたお湯じゃないです。

注目の源泉槽のお湯ですが、微黄色で細かな浮遊物がただよい微濁。

いかにも成分が濃そうな色味は、八塩「神水館」や塩沢「高林閣」の源泉槽のお湯の感じに似ています。

弱塩味+重曹味、磯の香+セメント臭+タール臭(微カルキ臭?)と複雑怪奇な臭い。

かなりのツルすべととろみ感があり、さほど熱くもないのに温まり感が半端じゃなくダラダラと発汗します。

とても疲れるお湯で長湯できず、出たあとは水シャワーが心地いいほどほてって「恵みの湯」より全然つよい浴感。

施設側もこのお湯の威力を知ってか、源泉槽のよこにはベンチが置かれています。

やはり相当に力のあるお湯で、古くから”西毛の名湯”として知られた磯部温泉の片鱗にふれた思いがしました。

ここは気に入りましたが、30分しか入れなかったのは何とも残念。

次回は源泉槽のよこでトドになりながら、まったりと過ごしたいと思いました。

分析表には、「R4号井及び恵みの湯混合泉」とありましたが、R4号井というのは自家源泉でしょうか。

旧磯部源泉の重曹泉は枯渇したという情報もありますが、旧源泉の可能性はあるのかな?。

〔湯づかい変更後 (2004/01/31入湯・レポ)〕

-----------------------------------------------

「かんぽの湯磯部」は1/24にレポしてますが(入ったのは1/2)、お湯が全然変わっていましたのでレポします。

前回、源泉槽はツボはまりのお湯でしたが30分しか入れなかったので、今日こそあのお湯を堪能しようと突入しました。ところが・・・。

源泉槽が目に入ったとき、みょ~に無色透明なので嫌な予感はしたのです。

身を沈めると鼻をつくカルキ臭。

お湯は前回よりかなり熱く、湯口からは前より大量のお湯が投入されており、前回は(たしか)作動してなかった筈の底面吸湯が元気よく作動しています。(オーバーフローはありましたが・・・。)

お湯は前回とは似ても似つかぬもので、固い湯ざわりで温泉らしさはほとんど感じられません。

他の浴槽は今回は完全に真湯でしたが、それともほとんど変わらない感じ(TT)

おそるおそる湯口の味をみると完璧な無味。

熱湯なのでその場は温まりますが、上がるとすぐに冷めてきます。

むなしくなってきたので10分も入らずに撤収。洗いに徹しました。

いったい、成分総計=18.7g/kgの高張泉をどのように扱うとこのようなお湯になるのでしょう?

【写真 上(左)】 変更後の源泉槽

【写真 下(右)】 泉源??

脱衣所のよこにつぎのような貼り紙が出ていました。

○ 本温泉は、源泉に加水、加温しています。また、レジオネラ属菌の発生を防ぐなど、安心して入浴いただけるよう循環ろ過し、衛生管理に努めています。

○ 温泉を使用している浴槽は「源泉槽」です。その他の浴槽には真湯を使用しています。平成16年1月10日 総支配人

これをみると1/10に湯づかいが変わったとしか考えられません。

従業員にききましたが「よくわかりません」とのこと。

だいたい、「源泉に加水、加温して、循環ろ過している浴槽」って、ふつう「源泉槽」とはいわんのではないかい?

保健所の指導でも入ったのでしょうか?

そうなるとあのすばらしいお湯はもう味わえないということでしょうか?

ここは、従業員の応対もよく、心情的には応援したい施設ですがホントに残念です。

■ブランドグルメ

〔 磯部せんべい 〕

磯部温泉の炭酸水をつかって焼き上げた磯部の名物で、いわゆる”鉱泉せんべい”の代表格。

米ではなく小麦粉を原料としているのは小麦文化圏、上州らしく、瓦せんべいのような軽くサクサクとした歯ざわりに特徴があります。

磯辺温泉周辺には磯辺せんべいのお店がたくさんあります。

(安中市資料などを参考)

〔 2010/03/06UP (2010/02入湯)他 〕

E138.51.9.091N36.17.59.811

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 五色温泉 「三楽旅館」 〔 Pick Up温泉 〕

<五色温泉 「三楽旅館」>

(群馬県伊勢崎市日乃出町300、10:00~16:00(時間要問合せ)、500円/2h(金額確認要)、0270-26-3443)

■ 紹介ページ (群馬の温泉宿((株)求人ジャーナル))

伊勢崎東郊の工場地帯に忽然とある温泉旅館。

交通量多い県道2 前橋館林線に面していますが、破風屋根瓦葺のけっこう雰囲気ある外観。

人なつこい感じのおばちゃんに料金を払って館内に入ると、鄙びた秘湯の趣にびっくり。(きもちB級も入ってるかも・・・ ^^; )

記事の切り抜きがたくさん貼られた狭い廊下をわたったおくに、男女別の浴室があります。

浴室は低温槽(レンガ造1人、36℃)、高温槽(同3人、42℃)とステンの水風呂。

カラン5、シャワーシャンプー・ドライヤーあり。土曜15時で男湯2人~独占。

全体に鉄分で赤茶けて何ともいえない雰囲気をただよわせています。

【写真 上(左)】 浴室

【写真 下(右)】 水風呂

仕切を介してとなり合う低温槽と高温槽は、入るとお湯が行き来します。

投入口はなく、ため湯のような感じですが、側面の複数の孔から少しづつ注入で排湯はオーバーフローのみでは?(強烈なにごり湯手さぐり状態につき詳細不明)

カランがいくつかありますが、源泉カランは出ず、高温の真湯カランだけが出ました。

水風呂も真水?(鉄分が少ない感じ)のカランだけが元気。

【写真 上(左)】 カラン

【写真 下(右)】 湯色

お湯は、赤茶色のにごり湯(透明度10㎝)で、酸化鉄らしき赤褐色の浮遊物があって金気味。伊香保の「ベルツの湯」よりも赤い濁り湯は強烈な印象。(犯人はたぶんFe^3+)

色のわりには金気(鉄サビ)臭はつよくなく、粉っぽいような独特の臭いが勝ってます。(これはFe^3+の臭い?)

まったりとした感触のお湯には鉄泉特有のギシギシとした湯ざわりがあり、じんわりと温まる複雑な浴感。

【写真 上(左)】 浴場の掲示

【写真 下(右)】 泉源掲示

この立地で意表をついたにごり湯はかなりのインパクトがあります。

とくに鄙び系&B級ファンにはおすすめかと・・・。

飲泉もできるようで、温泉・飲泉リストその2 by ONKEN21さんにも載ってますが、帰りしなにおばちゃんが行方不明となり確認できずに撤退しました ^^;)

※成分表は2種類ありました。(新旧かもしれません)

<宏泉の湯(男女浴槽)/鉱泉の湯(使用場所不明)>

単純鉄冷鉱泉(Ca・Mg-HCO3・Cl型) 16.5℃/16.7℃、pH=6.16/----、湧出量ともに不明、成分総計=0.6296g/kg/0.72396、Na^+=31.6mg/kg/27.0 (16.32mval%)、Ca^2+=59.4/62.4 (43.52mval%)、Mg^2+=21.5mg/kg/20.0 (23.01mval%)、Fe^2+=24.6/29.3、Cl^-=33.6/59.6 (23.73)、HCO_3^-=244/281 (65.11)、メタけい酸=66.8/71.5、遊離炭酸=96.8/128 <S57.10.14分析/S63.4.22分析> (源泉名:宏泉の湯/鉱泉の湯)

■ブランドグルメ

〔 いせさきもんじゃ 〕

上州は小麦文化の地で、うどん、まんじゅうなどが名物。JR東日本でときおり展開される「めん街道両毛線キャンペーン」は、そうした小麦文化を背景とするものです。

伊勢崎での小麦アイテムの代表格が「もんじゃ焼き」で、月島のもんじゃにくらべると具が少なく駄菓子的なのが特徴なようです。

「当時織物で繁栄した伊勢崎の旦那衆が、織物の取引をする為に、明治43年に開通した東武伊勢崎線(伊勢崎~東京・浅草間を結ぶ私鉄)を使って上京する事が多くなり、文字焼(「もんじゃ焼き」の原型、筆者註)をこの地に伝える事になったようです。」(「いせざきもんじゃ」HPより)

市内には「いせさきもんじゃ」が食べられる店がたくさんあり、ご当地B級グルメブームのもと、しだいに知名度があがりつつあるようです。

(「伊勢崎商工会議所青年部(伊勢崎YEG)HP」、「伊勢崎市観光協会HP」などを参考)

〔 2010/02/28画像補強UP (2002/07/16レポ、2006/01/19加筆修正UP) 〕

E139.13.23.880N36.18.51.882

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 榛名湖温泉 「ゆうすげ元湯」 〔 Pick Up温泉 〕

<榛名湖温泉 「ゆうすげ元湯」>

(群馬県高崎市(旧 榛名町)榛名湖町846-3、10:30~20:00、不定休、500円/2h、027-374-9211)

■ オフィシャルHP-1

■ オフィシャルHP-2

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

榛名湖温泉は、昭和50年(1975年)に開湯した比較的あたらしい温泉です。

日帰りできる施設は「ゆうすげ元湯」と「レークサイドゆうすげ」。

このふたつは以前は別経営のような気がしましたが、いまは経営統合されているようで、あたらしいHPでは、「榛名湖温泉 ゆうすげ Lake Haruna Spa」という全体名で、「ゆうすげ元湯」は本館となっています。

【写真 上(左)】 立派なロビー

【写真 下(右)】 浴場入口

旧「ゆうすげ元湯」は、町営(or三セク)のかなり立派なリゾートホテル風の宿泊施設で、1999年春のリニューアルで露天が新設されました。

ここは以前から何度も入っていますが、これは2002年に入湯したときのレポです。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 内湯

2階にある浴室は、内湯(石造10人以上、ジャグジー付)、露天(石造、4-5人)とサウナ。

天井が高く窓の広いゆったりとした明るい浴室ですが、露天は軒下タイプで目隠しにさえぎられ、榛名湖の展望がきかないのは残念。

カラン10、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜13時で独占~3人と空いていました。

【写真 上(左)】 露天

【写真 下(右)】 露天の湯口

内湯、露天とも黄土色に変色し、石灰華のでた石の湯口から数十L/min以上(内湯)、40L/min(露天)の大量投入で槽内注入&底面吸湯、オーバーフローなしの循環仕様。

適温のお湯は、緑がかった僅微濁でカルキ臭。内湯湯口ではかすかに石膏味。

露天は緑茶色のにごり湯で内湯よりなまりがつよい感じ。

キシキシ感と温まり感はありますが、お湯は以前にくらべるといまひとつな感じで、カルキ臭も強まっていました。

それでも源泉じたいに力があるので、温泉らしさは充分堪能できます。

追記:レポ時から経営主体がかわっているので、現在は湯づかいもかわっているかもしれません。

【写真 上(左)】 露天の湯色&湯口

【写真 下(右)】 敷地内からの榛名湖

冬場は凍結のため、露天が閉鎖されることもあるので要注意。

湯づかいは「レークサイドゆうすげ」のほうがいいですが、施設はこちらのほうが整っていて、ハイキングシーズンの午後をのぞいて割合空いているので、ファミリー客などにはおすすめです。

Na・Ca・Mg-塩化物・硫酸塩温泉 37.2℃、pH=6.81、湧出量不明、成分総計=1.64g/kg、Na^+=258.0mg/kg (50.17mval%)、Ca^2+=109.0 (24.20)、Mg^2+=61.5 (22.63)、Fe^2+=1.71、Cl^-=448.0 (54.69)、SO_4^2-=287.0 (25.86)、HCO_3^-=274.0 (19.43)、メタけい酸=74.1、メタほう酸=14.0、遊離炭酸=92.4 <H5.10.26分析> (源泉名:榛名湖温泉 ゆうすげ元湯)

複雑な成分構成は伊香保にちかいものがありますが、伊香保より食塩分がつよく、カルシウムと鉄分がすくなめのようです。湯色も伊香保より赤味がよわいです。

■ブランドグルメ

〔 榛名湖のわかさぎ 〕

榛名湖は氷上わかさぎ釣りのメッカ(湖面の氷結状態がおもわしくないため2010年は中止)で、わかさぎをつかった料理や名産品があります。

定番のフライのほか、炭火焼き、甘露煮など・・・。湖畔の食堂や土産店で販売しています。

〔 2010/02/25UP (2002/12/08レポ (2002/11入湯)) 〕

E138.52.35.330N36.28.40.810

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 平治温泉 「逢友荘」 〔 Pick Up温泉 〕

<平治温泉 「逢友荘」>

(群馬県嬬恋村三原145-2、時間要問合せ、300円、0279-97-3586)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

かの有名な平治温泉を引湯している温泉民宿。

場所はハンパじゃなくわかりにくいです。

R144、JR吾妻線「万座鹿沢口」駅前「三原大橋」から万座草津方面へ入ってすぐの「三原」交差点のすぐ先の寿司屋「福島屋」手前の路地を左折しすぐをまた左折(方向的には万座鹿沢口駅に戻る感じ)。

車1台やっとの路地を1-2分道なりに走り右カーブを切ると突き当たりに赤い屋根と看板が見えます。(あ~疲れた ^^) )

【写真 上(左)】 浴室

【写真 下(右)】 湯口

質素な造りながらメンテがよく、なかなか感じのいい民宿です。

廊下奥にある浴室は男女別内湯(石造6.7人)のみとシンプル。

カラン3、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

日曜昼で独占でした。

内湯はふかめで入りごこちよく、けっこう大きい窓があるのでこもった感じもありません。

ライオンがくわえたパイプから湯船の中に30L/minほども注入で、同量をきっちりとオーバーフローするザンザコのかけ流し。

ゴーゴーとオーバーフローしたお湯が流れていく音がいい感じ。

湯船まわりには赤褐色の変色と石灰華がすこしでています。

ややぬるめのお湯はうすく緑黄色がかり、酸化鉄らしき赤茶の浮遊物が少量ただよいます。

平治にはおよびませんが、少量のアワつきがあります。

【写真 上(左)】 ザンザコです

【写真 下(右)】 分析書

金気味+弱塩味に金気臭。

けっこう強いきしきし感があり、つつみ込まれるようなやわらかなお湯は長湯向き。

浴後にすっきり爽快感もあります。

数百mは引湯しているハズなので、平治名物のアワつきが減るのはやむなしか?。

でもそれを差し引いても十分楽しめるいいお湯だと思います。

予約すると名物のすっぽん料理も食べられるようです。(養殖してる)

脱衣所に分析書コピー掲出あり。平治温泉に分析書掲示はないのでこれは貴重です。

Na・Ca-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩温泉 41.4℃(AT=28.6℃)、pH=7.3、286L/min掘削自噴、成分総計=1.43g/kg、Na^+=236mg/kg (54.37mval%)、Mg^2+=45.4 (19.78)、Ca^2+=78.2 (20.67)、Fe^2+=0.69、Cl^-=239 (36.65)、SO_4^2-=286 (32.40)、HCO_3^-=344 (30.61)、陽イオン計=397 (18.9mval)、陰イオン計=870 (18.4mval)、メタけい酸=137、遊離炭酸=25.3 <H8.8.16分析> (源泉名:平治温泉(笹の湯))

〔 最新HPより 〕

「今まで、湯量が40リットル/分で本にも載り、好評を頂いておりましたがこのたび、大がかりな工事をしまして湯量が約2.5倍の100リットル近くまで引き上げることに成功しました。湯量計は1.584L/sと秒単位の表示となっています。一度、ご入浴ください。ぬるめの湯ですのでゆっくり浸かれます。」

一時、温泉調査(?)で湯量が減っていたらしいですが、現在は以前より使用湯量が増えているようです。

■ブランドグルメ

〔 逢友荘のすっぽん料理 〕

ブランド化しているかはわかりませんが、相当に気合い入れて(^^)PRしているので・・・。

当地で養殖している貴重な国産すっぽんが食べられるそうです。

また、12種類の漢方薬の原料を練りこんだえさを与えたブランドすっぽん『美流すっぽん』もあり、通販もされています。

〔 2010/02/01UP (2002/06/12レポに加筆修正 (2002/06入湯)) 〕

E138.33.6.620N36.31.44.188

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 四万温泉 「上の湯」 〔 Pick Up温泉 〕

<四万温泉 「上の湯」>

(群馬県吾妻郡中之条町四万温泉3977-1、9:00~15:00、原則無休、寸志、0279-64-2321(四万温泉協会))

■ オフィシャルHP (四万温泉協会)

■ 紹介ページ (shimaonsen.com)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (るるぶ.com)

■ 紹介ページ (そば屋中島屋さん)

上州の名湯、四万温泉には外来客にも開放されている共同浴場が、「御夢想の湯」(日向見)、「河原の湯」(新湯)、「上の湯」(山口)、「山口露天風呂」(山口)の4つあります。

山口地区にある「上の湯」は、同じエリアの人気浴場「山口露天風呂」のちかくにあるので、観光客(とくに男性客)には穴場となってたいてい空いている地味なお湯。

「三木屋旅館」の右どなりに和風づくりの落ちついた外観をみせています。

ファサードの仕上げが「三木屋旅館」と同質なので、一見「三木屋旅館」の浴場のよう。

【写真 上(左)】 左どなりが「三木屋旅館」

【写真 下(右)】 案内板

外来客への開放時間は9:00~15:00。それ以外は地元の方の専用となります。

ちなみに山口地区には公共Pがなく、けっこう路駐の取り締まりもやっているので、新湯の公共Pにとめて散策がてら歩いていくのがいいかと。

建物よこに入って、手前が男湯、おくが女湯。

入口入ったわきに善意の箱(清掃協力金)があるので、ここに寸志を入れるのがマナー。

【写真 上(左)】 入口

【写真 下(右)】 脱衣所から

脱衣所、浴室ともにこぢんまり。

浴場は天井高く、湯気の抜けもいいのでこもりはありません。

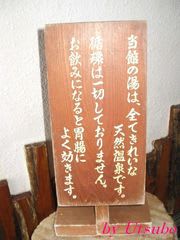

【写真 上(左)】 木板の分析書

【写真 下(右)】 木づくりの湯屋

浴槽は木枠みかげ石貼で手前にぬる湯槽、おくが熱湯槽。ともに1-2人のこぢんまりとしたもの。

ともに白い石膏の析出が大量にでた赤みかげ石の湯口から投入で槽内注排湯はなく、投入全量をオーバーフローする文句なしのかけ流し。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 女湯

カラン(水)×2、アメニティ類なし。

土曜AMで男湯2人~独占。

【写真 上(左)】 熱湯槽

【写真 下(右)】 ぬる湯槽

ぬる湯槽のお湯はきもち懸濁し、ちとなまった感じがしたのでほとんど入らず。

かなり熱めの熱湯槽のお湯は、ほぼ無色透明で芒硝塩味にほのかな石膏臭。

きしきし、ツルすべ、とろみをそなえた四万のスタンダート的なイメージながら、強いあたたまりのあるビシッとくるお湯で、四万のなかでも迫力のあるもの。

【写真 上(左)】 熱湯槽の湯口

【写真 下(右)】 ぬる湯槽の湯口

かなり通ごのみのお湯で、タイミングによってはじっくり独占浴を楽しめるので、混雑湯を避けたい温泉通にはとくにおすすめかな?

【写真 上(左)】 湯口&湯色

【写真 下(右)】 湯色

源泉は塩の湯。

新湯手前の桐の木平には塩之湯飲泉所があって、塩の湯をつかっていそうですが、明治の湯使用なので別源泉です。

Na・Ca-塩化物・硫酸塩温泉 57.3℃、pH=7.2、湧出量不明、成分総計=1.51585g/kg、Na^+=283、Ca^2+=157、Fe^2+=0.03、Cl^-=504、SO_4^2-=316、HCO_3^-=79.3、陽イオン計=463.66、陰イオン計=899.89、メタけい酸=104、メタほう酸=35.1、遊離炭酸=13.2 <分析年月日不明> (源泉名:塩の湯)

■ブランドグルメ

〔 沢田だいこん 〕

地元野菜をつかったたまり漬で有名な沢田農協。

四万温泉では地産地消委員会を設置、沢田農協などと協力して、「四万温泉御用達」を選定、四万温泉の旅館などでメニュー開発に取り組んでいます。

そのひとつが、地産地消委員会でネーミングされた「沢田だいこん」。

だいこんの漬物は「沢田の味」でも人気なので、今後、どのような名物料理が開発されていくか楽しみです。

〔 2010/01/24UP (2006/10以降数回入湯) 〕

E138.47.2.300N36.40.40.590

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 芹の湯 (旧 八千代鉱泉) 「芹生」

<芹の湯 (旧 八千代鉱泉) 「芹生」>

(群馬県甘楽郡下仁田町大字西野牧12809、10:00~終了時間不明(時間確認要)、500円、0274-84-3812)

■ 紹介ページ (食べログ)

■ 紹介ページ (livedoorグルメ)

ONKEN21さんのレポ(温泉みしゅらん)があるものの、一般の温泉ガイドにはまず載っていないナゾのお湯。

下仁田から南軽井沢へ抜ける県道43下仁田軽井沢線は、トップシーズンの軽井沢IC渋滞回避ルートとして有効です。

軽井沢への登りにかかる最後の集落が西野牧、周辺にはめぼしい観光地もないので、軽井沢の行き帰りに寄るのがいいかも・・・。

【写真 上(左)】 看板-1

【写真 下(右)】 看板-2

西野牧の集落に入ると県道沿いに「芹生」の手書きの赤い看板(軽井沢方面からだと白い看板)があるのでここを右折、橋を渡ったT字路を左折して谷沿いをしばらく走ると山中にはそぐわない、やたらに目立つ電飾袖看板の山家風建物が見えてきます。

Pは建物手前。露天風呂工事中?らしく、資材が置かれていたりしてやや雑然とした雰囲気です。

看板にあるとおり、もともと釜揚げうどんと釣り堀がメインのようです。

また、看板によると宿泊も可のようです。

【写真 上(左)】 気合い入った外観

【写真 下(右)】 店内&女湯入口

館内は以外に広く、玄関前の大広間には誰もいません。

声をかけると左手の休憩所?からおばさん(お客)がでてきて店の人を呼びにいってくれました。なんとなくいわきあたりの鉱泉宿みたい(笑)。

奥からでてきた女将さんに、前のおじいちゃんが水出しっぱなしにしてぬるくなってるので少し待って、といわれましたが、さほど待たずに突入できました。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 野趣あふれる浴室

木造の男女別浴室は、予想外に雰囲気のあるものでした。

ただ、工事中らしく、窓が青いビニールシートで被われていたのは残念。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 内湯の湯口

黄土色の析出の出た石造3.4人の浴槽ひとつと、手前に源泉カラン&石の湯だめ&コップがありますが、残念ながらカランの取っ手は外されていました。

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。土曜16時で独占。

岩の湯口から加熱湯を投入で浴槽端の上面排湯口からの排湯。

浴槽のなかには加熱用パイプが沈められていてさわると熱いです。

浴槽まわりにはしっかりと石灰華がでています。

あとで女将さんにたずねると、湯口は加熱の源泉で槽内は循環ありとのことでしたが、槽内に注吸湯口は見あたらず湯づかい不明。

【写真 上(左)】 湯口&湯色

【写真 下(右)】 石灰華

ほぼ無色透明のお湯はしっかりとした塩味+重曹味で饐えたような臭い。

重曹泉系のツルすべとメタけい酸系のとろみがあり、浴後は肌がつるつるに。

クセモノ系の成分からして、もっと雑味臭があるかと思いきや意外に素直で炭酸味も感じられず。

高張泉ほどの塩味はないのでやはり加水はあるのかも・・・。

塩味のわりに温まり感がよわいのは、重曹成分が出張ってきているからか。

それにしても、「強塩味+苦味+炭酸味でピリピリ」(ONKEN21さん)するという非加水源泉に触れられなかったのは残念。

非加熱源泉槽を・・・といいたいところですが、13℃はさすがに冷たすぎ・・・?

浴室入口に分析書が掲示されていました。

溶存=14.5g/kgの高張性塩類泉で、Li、Sr、メタほう酸が規定値を越えている文句なしの温泉、しかも炭酸たっぷりという西上州らしいクセモノ湯です。

なお、以前は八千代鉱泉と名乗っていたそうで、温泉分析書も八千代温泉となっていますが、芹の湯に改名したとのことです。

Na-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉 13.0℃、pH=6.4、湧出量測定せず(自然湧出)、成分総計=15.4g/kg、Na^+=4674mg/kg (92.22mval%)、Li^+=9.41、Sr^2+=14.1、Fe^2+=1.72、Cl^-=5732 (73.90)、HCO_3^-=3478 (26.05)、陽イオン計=5010 (220mval)、陰イオン計=9214 (219mval)、メタけい酸=40.5、メタほう酸=195、遊離炭酸=959 <H15.11.21分析> (源泉名:八千代の湯)

〔 2010/01補足 〕

改めてネット検索してもあまり情報がとれないので、いまも日帰り入浴を受け入れしているかはわかりません。

ただ、「芹生うどん」で検索すると、しっかり情報更新してそうなサイトにも載っているので、うどん店は営業していると思います。

温泉のみ目当ての人は事前確認をおすすめします。

■ブランドグルメ

〔 下仁田ネギ 〕

上州を代表する特産品、下仁田ネギ。

なにしろ、泣く子も黙る(笑)上毛かるたに「ねぎとこんにゃく下仁田名産」とあるくらいですから、その存在感は筋金入りです。

別名、「殿様ネギ」ともよばれるのは、「江戸期文化二年の『ネギ200本至急送れ、運送代はいくらかかってもよい』という趣旨の江戸大名、旗本からのものと思われる名主宛の手紙が残されており、当時すでに下仁田ネギが栽培され、珍重されていた」という由来によるそう。(下仁田町HPより)

煮たり、焼いたりすると短時間で柔らかくなり、とろりとした特有の風味と甘味が出るので、すき焼きなどにとりわけ重宝されます。

非常に太く、軟白部は短く、外観からも一目でそれとわかる強い個性をもっています。

下仁田の風土は、礫を多少含んだ粘質土であること、また、耐熱性、耐寒性ともに強い反面、多湿に弱いという下仁田ネギの特質に非常に適しているとされ、他の地方では質のよい下仁田ネギを生産することはできないとさえいわれています。

冬場のシーズン、街道筋には下仁田ネギを売る店がたくさん並びます。

(下仁田町HPなどを参考)

〔 2010/01/23UP (2005/12/20レポ (2005/10入湯)) 〕

E138.39.55.910N36.16.1.410

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 尾瀬戸倉温泉 「尾瀬ぷらり館」 (尾瀬温泉 「戸倉の湯」)

<尾瀬戸倉温泉 「尾瀬ぷらり館」 (尾瀬温泉 「戸倉の湯」)>

(群馬県利根郡片品村戸倉736-1、12:00~16:30、不定休〔2010年は冬期休業中〕、500円、0278-58-7263)

■ オフィシャルHP (TEPCO.)

■ 紹介ページ (「MAPPLE観光ガイド」)

■ 紹介ページ (「BIGLOBE温泉」)

■ 紹介ページ (「すいすい尾瀬なび」)

片品最奥、戸倉エリア地区に、尾瀬の自然保護に関する啓発の場、尾瀬を訪れる人々の交流の場として2009/4/23にオープンした「尾瀬ぷらり館」内にある日帰り温泉施設。

ここはONKEN21さんのレポをみて気になっていましたが、先日、老神温泉に泊まったおりに突入してみました。

【写真 上(左)】 関所の門

【写真 下(右)】 エントランス

大清水(尾瀬沼)方面の国道と鳩待峠(尾瀬ヶ原)・坤六峠経由藤原方面の県道の分岐手前の交通の要衝にあります。

ここは、以前何だったかあまり記憶にないのですが(駐車場?)、このあたりではめずらしく広々とした敷地が広がっています。

ここは2003年に計画中止となった戸倉ダムの補償事業として進められていた「戸倉地区整備事業」の一環(地域振興対策施設)として整備されたもの。

現在は片品村の条例にもとづき、東電グループの尾瀬林業(株)が指定管理者として管理運営にあたっているようです。

まわりの広場は鳩待峠行のバス利用者用有料駐車場となっていて、文字どおり「尾瀬の玄関口」にあたります。

Pよこの関所(真田信幸が設けた尾瀬戸倉関所)の門をくぐったところに平成の名水百選「尾瀬の郷片品湧水群」のひとつ、戸倉湧水(硬度19.0mg/kg、pH=7.8)の水汲み場があります。

【写真 上(左)】 自然学校

【写真 下(右)】 自然学校担当の方

どことなくスキー場のゴンドラ乗り場を連想させるがっしりとした建物で、一見温泉施設にみえません。

スタッフの方が2名おられましたが、今シーズンは11月末からGWくらいまで冬季休業見込みとのこと。

スタッフの方は親切で温泉にも詳しく、あれこれ話しているうちにこっちが温泉マニア(笑)と気づかれたらしく、ご厚意で浴室をみせていただき、お湯にふれることができました。

で、手湯(^^)のレポです。

【写真 上(左)】 「戸倉の湯」入口

【写真 下(右)】 女性が「戸倉の湯」担当の方

玄関正面が総合受付、左手に「東京電力自然学校 尾瀬・戸倉教室展示施設」(入場無料)、右手廊下のおくが温泉施設「尾瀬温泉『戸倉の湯』」で、入浴の受付は総合受付でするようです。

2Fもありますが、現在の用途は不明。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 脱衣所

手前が男湯、おくが女湯。

全体に採光がよく、あかるい感じの施設になっています。

脱衣所はまあまあの広さですが、ここは尾瀬の玄関口、団体登山客の利用が見込まれるところなのでピーク時はどうかな?

また、カラン4も少なすぎのように感じました。

【写真 上(左)】 洗い場

【写真 下(右)】 周辺の景色

黒みかげ石枠タイル貼4-5人の内湯と窓のすぐ外側にとなりあって露天(同4-5人)の2槽。

窓からは雪景色がのぞめます。

【写真 上(左)】 男湯-1

【写真 下(右)】 男湯-2

休業中の冬期もタイル保護のためお湯を張っているので、お湯にふれることができました。

黒みかげ石の湯口から30℃中盤~後半くらいのお湯を投入、内湯のお湯をサイフォン方式で露天に供給(ONKEN21さん)しているようですが、はっきり確認はできませんでした。

【写真 上(左)】 女湯-1

【写真 下(右)】 女湯-2

露天にも黒みかげ石の湯口はありますが、「外湯は、余り湯なので低温です。ご了承ください。」という掲示があるので、やはり、内湯から回しているのだと思います。

【写真 上(左)】 男湯の露天

【写真 下(右)】 内湯の湯口

いずれにしても、掲示類やお湯の鮮度感からして、かけ流しかと思います。

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤー?。

日曜11時で他の来客はいませんでした。

【写真 上(左)】 男湯の湯口

【写真 下(右)】 女湯の湯口

内湯のお湯はさわったところ(湯面)で30℃台前半~中盤くらいか?

夏場ならぬるめながら非加温でもいけそうですが、やはり冬場はきついかな?

冬場は加温コストがかかるうえに、来場客数の見当がつかないので、さしあたり休業扱いにしているとの由。

お湯はほぼ透明で、わずかにイオウ系の白い浮遊物。なぜか男湯のみ湯面に灰汁のような浮遊物がありました。

湯口のお湯はよわいたまご味にわずかな芒硝重曹味。

甘いイオウ臭が明瞭で、ヌルすべもしっかり。

これまで入った戸倉のお湯では、まちがいなくベストだと思います。

【写真 上(左)】 灰汁のような浮遊物 (内湯)

【写真 下(右)】 (たぶん)泉源施設

源泉については、すくなくとも「尾瀬ぷらり館」の上手にひとつ(ここはその源泉をつかっている)、下手の温泉街の2軒の湯宿の裏手にそれぞれ1つの計3つはあるようです。

湯宿はこの3源泉を混合してつかっているところが多いそうです。

お湯はかなりよさそうなので、営業再開したら再訪したいと思います。

アルカリ性単純硫黄温泉 43.8℃、pH=9.82、湧出量不明、成分総計=0.29g/kg、蒸発残留物=0.28g/kg、Na^+=81.4mg/kg、Ca^2+=2.69、F^-=2.9、Cl^-=35.3、SO_4^2-=64.4、HCO_3^-=0、CO_3^2-=30.3、HS^-=2.3、陽イオン計=85.1、陰イオン計=141、メタけい酸=59.8 <H12.1.26分析> (源泉名:戸倉の湯)

<温泉利用掲示> 加水:なし 加温:季節により可能性あり 循環・ろ過装置使用:なし 消毒:露天風呂の衛生管理のため、塩素系薬剤を使用

〔スタッフの方から〕

○つるつるするとてもいい温泉です。来場をお待ちしております。

○施設周辺の自然環境を利用した自然観察会のほか、冬場はスノーシュー(西洋かんじき)を履いて雪原に残された動物の足跡や植物の冬芽の観察するツアーなどのプログラムを実施しています。

○今シーズンは2~3月に尾瀬戸倉スノーシュープログラムを実施、上越新幹線「上毛高原駅」までの往復バス代込みで1人2,000円と安価に設定していますので、参加をお待ちしております。

たしかに、上越新幹線「上毛高原」駅までの往復バス代、昼食代、保険料、スノーシューレンタル代、案内料総込みで1人2,000円は安い!

東電が一部経費を負担するので、このような料金設定ができるのでしょう。

【写真 上(左)】 ウッディな展示場

【写真 下(右)】 ツキノワグマ

「展示施設」はフローリング床のウッディなもの、窓からのながめもよく、一画にネイチャーカフェ的なものを設けたら、オンシーズンなど、けっこうはやるかも・・・。

【写真 上(左)】 キオビホオナガスズメバチの巣

【写真 下(右)】 なんだっけ??

現在、施設の方向感を模索中のようで、ちと意見交換をしました。

そのとき話したことにすこし書き足してみました。

●やはりこの規模、立地で飲食・物販がないのはきびしい。

●飲食・物販はもはや観光の主役、とくに「ここでしか食べられないもの、ここでしか買えないもの」は強い吸引力をもつので、そういったものが必要ではないか。(道の駅の地域特産物コーナーやファーマーズマーケットの人気がよい例)。

【写真 上(左)】 シックすぎるサイン

【写真 下(右)】 スノーパーク尾瀬戸倉

●サインがよわい。来る途中に看板もないし、外観も日帰り温泉のイメージがよわいのでサイン補強がいるのでは?

●藤原から坤六峠経由で戸倉に抜ける道は、関東有数の山岳ドライブコースなので、そこの拠点として、藤原側と広域的に連携を組むとか・・・。

【写真 上(左)】 国道と県道の分岐

【写真 下(右)】 坤六峠の紅葉

●冬場の集客については、「スノーパーク尾瀬戸倉」のアフター客をどれだけ取り込めるかがポイント。

スキー場よこに「尾瀬高原ホテル」があって、入浴割引券を出すほど入浴受け入れに積極的だが、グリーンシーズン限定のよう。

そうなると、アフター客は、沼田方面に流れることになります。

現在の状況は、

1.ふつうの人 (雪道ぎらいで渋滞に耐え混んだ温泉でもがまんする人 ^^ )

■国道を走って、渋滞に巻き込まれながら沼田ICそばのパニック的大混雑の「望郷の湯」にいく。

2.雪道ぎらいで渋滞OKだけど、ちと温泉にこだわる人

■湯元「初穂の湯」か老神温泉(とくに「湯元華亭」)を攻め国道経由沼田IC。

3.雪道OKで渋滞がきらいな人

■背嶺峠、川場経由で沼田ICに直接出る。

A.混んだ温泉でもOKな人 → 「花咲の湯」

B.混んだ温泉がきらいな人 → 「しんめいの湯」「小住の湯」「川場いこいの湯」

4.雪道OKで渋滞が超きらいな人

■追貝~老神~薗原~赤城西麓広域農道経由で赤城IC以南のICに抜ける。

温泉好きは、「しゃくなげの湯」や渋川~高崎あたりのほてほて食塩泉でじっくりあたたまって帰る。

現況では、「望郷の湯」「花咲の湯」が2大人気温泉、それを500円に料金値下げした老神「湯元華亭」が追う展開か?

ちなみに、この日の夕方、「花咲の湯」に突入しましたが、洗い場はおろか、露天まで順番待ちがでる殺人的なゲキ混みでした。

このように、片品村では冬期、一部の人気温泉に客が集中しています。

スキー・スノボアフター客は、なるべくゲレンデに近いところで温泉に浸かりたいというのがふつうなので、「尾瀬ぷらり館」にもニーズはあるかと思います。

ただし、営業時間16:30までじゃムリですが・・・。

■ブランドグルメ

〔 片品の花豆 〕

花豆とは、花が赤いので「紅花いんげん」ともいわれる大型の豆で、低温を好むため、比較的涼しく昼夜の寒暖差の激しい片品村では、大型で質のよいものが獲れるとされます。

「花豆 甘納豆」「甘納豆高原はなまめ」は片品村尾瀬ブランド委員会の”尾瀬ブランド”に認定、片品振興公社では「花豆ショコラ」を発売するなど、村をあげての加工品開発が展開されています。旬は10月中旬から。

〔 2010/01/17 (2010/01手湯のみ) 〕

E139.15.9.692N36.50.11.042

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 谷川温泉 「檜の宿 水上山荘」 〔 Pick Up温泉 〕

<谷川温泉 「檜の宿 水上山荘」>

(群馬県利根郡みなかみ町(旧 水上町)谷川556、14:00~15:00/18:00~20:00、900円、0278-72-3250)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE観光ガイド)

高級旅館のメッカ、谷川温泉のいちばん奥にある温泉旅館。

ここは昼間は14~15時の1時間しか日帰り入浴できないので、未湯となっていましたが、「スノーキャンペーン in 水上2006」の割チケをつかいようやく入湯しました。

日帰り受付開始の14時すこし前に到着。

Pはあまりないらしく、フロントにキーを預けます。

入館すると仲居さんが並んでいて一瞬気圧されますが(^^)、日帰りしたい旨をいうと、こころよくフロントに案内してくれました。

ここも高級宿の域に達していて、館内には重厚な空気がただよっています。

【写真 上(左)】 女湯(月光乃湯)

【写真 下(右)】 高級宿らしい備品類

廊下の奥に小さな休憩所と男女別の浴場があり、男湯は”仙人岩乃湯”、女湯は”月光乃湯”と名づけられています。

”仙人岩乃湯”は、古代檜造7.8人の入りごこちのいい内湯と岩枠石敷20人以上(一部屋根付)の大きめの露天の2槽。

【写真 上(左)】 男湯(仙人岩乃湯)の露天

【写真 下(右)】 男湯(仙人岩乃湯)露天からの眺め

露天は谷川の渓谷と谷川岳方面の山肌をのぞむすばらしいロケーションで、冬場は開放感あふれる絶好の雪見風呂になります。

【写真 上(左)】 女湯(月光乃湯)の檜風呂

【写真 下(右)】 女湯(月光乃湯)の岩風呂

カラン6、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜14時で男女湯とも贅沢にも1時間ず~と独占。

なお、女湯の浴槽は内湯2、露天2(すべて5.6人)とのことでスペースも男湯より広そうです。

【写真 上(左)】 男湯(仙人岩乃湯)の内湯-1

【写真 上(左)】 男湯(仙人岩乃湯)の内湯-2

内湯は木の湯口から25L/minほどを投入で、竹筒(飲泉用?)がおいてあります。

槽内注排湯はなく全量をオーバーフローのかけ流し。

14時過ぎにオーバーフローが始まったので、それまでは清掃&お湯張りしていたかと思います。

【写真 上(左)】 男湯(仙人岩乃湯)の内湯湯口

【写真 下(右)】 男湯(仙人岩乃湯)の露天湯口

露天は竹樋の湯口から50L/minほども大量投入で、ここにも竹筒あり。

湯口まわりの岩にはわずかに石灰華と赤茶の色変がみられます。

冬場は保温&屋根からの落雪のため、奥の1/4ほどのスペースは閉鎖しています。

ここも槽内注排湯はみあたらず、排湯方法は不明ですがかけ流しとのこと。

【写真 上(左)】 かけ流し掲示

【写真 下(右)】 析出

内湯で適温、露天でややぬるめのお湯は、無色透明でほのかに石膏味臭。

弱いキシキシがあり浴後は肌がすべすべになる上質な湯あがり感。

インパクトは薄いものの、長湯で真価を発揮する通好みの渋いお湯とみました。

お湯だけというより、周囲の自然や宿の雰囲気をあわせて味わう大人向けのお宿だと思います。

【写真 上(左)】 湯色&湯口

【写真 下(右)】 本気で降るとこうなります

※お湯は、「鶴の湯」「亀の湯」「不動の湯」の3源泉を混合使用。「鶴の湯」「亀の湯」は独自源泉かもしれません。

泉質:アルカリ性単純温泉(「鶴の湯」「亀の湯」「不動の湯」の混合泉)

「鶴の湯」 *単純温泉(Ca・Na-SO4・Cl型)

31.8℃、pH=8.3、湧出量不明、成分総計=0.28g/kg、Na^+=34.4、Ca^2+=42.0、Fe^2+=0.02、Cl^-=34.2、SO_4^2-=110、HCO_3^-=17.7、陽イオン計=78.7、陰イオン計=165 <H14.12.4分析>

「亀の湯」 *アルカリ性単純温泉(Ca・Na-SO4・Cl型)

47.9℃、pH=8.5、湧出量不明、成分総計=0.54g/kg、Na^+=71.2、Ca^2+=86.3、Fe^2+=0.02、Cl^-=80.8、SO_4^2-=227、HCO_3^-=3.05、陽イオン計=161、陰イオン計=319、メタけい酸=54.0 <H6.10.7分析>

「不動の湯」 *単純温泉(Ca・Na-SO4・Cl型)

54.4℃、pH=8.3、湧出量不明、成分総計=0.40g/kg、Na^+=59.4、Ca^2+=54.3、Fe^2+=0.09、Cl^-=62.9、SO_4^2-=143、HCO_3^-=14.7、陽イオン計=116、陰イオン計=226、メタけい酸=57.9 <H13.7.23分析>

*は、筆者にて補足記載。

<温泉利用掲示> 加水:なし 加温:なし 濾過循環:なし 塩素系薬剤等:一切使用なし

■ブランドグルメ

〔 小荒井製菓の生どら焼き 〕

「湯の花饅頭」でも有名なお店ですが、最近はこっちのほうが人気らしい。

自家製の生どら焼は、中身に小豆あんと生クリームをミックスしたものが入っています。「フルーツ生どら焼き」もあります。

〔 2010/01/03UP (2006/02/28レポ (2006/02入湯)) 〕

E138.57.20.450N36.47.15.709

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 八塩温泉 「神水館」 〔 Pick Up温泉 〕

<八塩温泉 「神水館」> (群馬県藤岡市(旧鬼石町)浄法寺6、11:00~16:00(時間確認要)、800円(タオル付)、0274-52-2641)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

銘石、三波石で有名な鬼石にある八塩温泉。

昭和6年創業の老舗宿で日本秘湯を守る会会員宿が日帰りOKとなったので行ってみました。

【写真 上(左)】 看板

【写真 下(右)】 かなりレトロです

レトロ調の重厚な雰囲気の館内は、清掃もいきどどいていて好印象。

館内からはゆったりとした神流川の流れが望めます。

【写真 上(左)】 露天の入口

【写真 下(右)】 露天からの神流川

浴場は「赤鬼」「青鬼」と名付けられた内湯と、神流川に臨む露天(混浴)がありハダカ移動不可。

日曜13時で贅沢にもすべて独占でした。

【写真 上(左)】 露天

【写真 下(右)】 露天の湯口

露天は、瀞のようにエメラルドグリーンににごった神流川をのぞむナイスなロケ。

三波石造りの湯船(5-6人)で岩組みからの投入と槽内注排湯でたぶん循環。

お湯は無色透明無味無臭でカルキ臭が気になります。

【写真 上(左)】 内湯入口

【写真 下(右)】 女湯の内湯

窓の広い明るい内湯は、大浴槽(石造15人以上、ジャグジー付)、と源泉槽「八塩鉱泉 神水館の湯」(石造3-4人)の2槽をゆったりと配置しています。

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

【写真 上(左)】 源泉槽(手前)と大浴槽

【写真 下(右)】 内湯

大浴槽は、石の湯口からの大量注湯で槽内からの排湯。

お湯は、無色透明弱塩味によわいカルキ臭で浴感うすく、おそらく希釈+循環でしょう。

【写真 上(左)】 源泉槽

【写真 下(右)】 源泉槽の湯口

さて、本題の源泉槽「八塩鉱泉 神水館の湯」です。

茶クリーム色の見事な析出に覆われた30㎝角位の木槽に、沢沿いの自家源泉から非加熱で直接引いている鉱泉水をいったんためてから湯船に投入するしくみ。

入ったときは配湯をを絞っていたのか、ポタポタと滴りおちる程度で、排湯は湯船端からですが、投入量がすくないのでほぼ溜め湯状態。

成分の濃さをものがたる緑茶色にささにごったお湯は、こまかい浮遊物をうかべて強い塩味に磯の香。

そうとうに濃度感の高いお湯で、古くから「塩の湯口八ケ所」と呼ばれた塩気の強い鉱泉の本領発揮といった感じか・・・。

湯船の底には茶クリーム色の析出物も沈殿しています。

最初はすこし冷たいですが、成分が効いてくるのか次第にホカホカとしてきます。

炭酸泉の源泉水風呂なのに、炭酸(味・臭・泡つき)が感じられなかったのがすこし残念でした。

【写真 上(左)】 泉源

【写真 下(右)】 上質感のある館内

それでも、この特異な源泉槽に入るだけでも訪れる価値はあるかと・・・。

都心からも近く、落ちついた大人の雰囲気をもつ旅館でなかなかのおすすめです。

含Co2-Na-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉 17.3℃、pH=6.3、湧出量不明、成分総計=18.64g/kg、Na^+=5080mg/kg、Fe^2+=0.73、Cl^-=6600、HCO_3^-=3170、Br^-=19.5、陽イオン計=6030、陰イオン計=10500、メタけい酸=473、メタほう酸=490、遊離炭酸=1150 <H6.7.7分析>

(源泉名:神水館源泉)

※ HPによると6500万~200万年前の化石海水らしいです。

〔 脱衣所掲示 〕

浴場内の小さい湯舟は神水館源泉より鉱泉水を直接ひいております。

鉱泉水は加熱していない為、冷たく感じるかも知れませんが、入浴していると、しだいにポカポカしてきます。

鉱泉水の成分により、浴槽内が茶色く濁り、結晶が浮いたりしますが、汚れではございませんのでご了承ください。

■ブランドグルメ

〔八塩鉱泉煎餅〕

鬼石町商店街にある「油屋本店」の名物煎餅。

明治初期に「菓子店」として創業して以来、100年以上も1枚1枚鐵型によって手焼きするという製法を守り続けてつくられています。

生だねは「翌日の天気を頭に入れて、微妙に調節する。気温や湿度との駆け引きが難しい。」とのこと。まさに職人芸。

(「ぐんまの名物商人」(群馬県産業経済部商政課)より)

〔 2009/12/08再UP (2002/06/24レポに加筆修正・画像補強) 〕

E139.3.34.910N36.10.16.000

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 八塩温泉 「鬼石観光ホテル」 〔 Pick Up温泉 〕

<八塩温泉「鬼石観光ホテル」>

(群馬県藤岡市(旧鬼石町)浄法寺105、時間要問合せ、600円、0274-52-4143)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

八塩温泉の自家源泉の湯宿のひとつで、ちょうど「神水館」と「八塩館」のあいだにあります。

こうしてみると八塩温泉は神流川筋ではなく、西側大黒滝のほうから流れ込む支流(名称不明)沿いに湧出していることがわかります。

この沢沿いには、「八塩あじさいの里」が整備されていて、約5,000株のアジサイと八福神めぐり、それに八塩温泉の源泉を巡る散策を楽しむことができます。(アジサイの見頃は6月中旬~7月上旬)

【写真 上(左)】 ロビー

【写真 下(右)】 浴場入口

箱形建築の年季入った建物で客室は12。

なんと100畳の大広間があるので、かつては宴会などでずいぶんと賑わった旅館なのでしょう。

「桜風呂」と名づけられた浴場は男女別。

二面採光ながら林に囲まれているのでさほど明るくはありません。

【写真 上(左)】 女湯

【写真 下(右)】 女湯の湯口

三波石枠タイル貼7-8人のメイン浴槽と、手前に同2人の源泉槽っぽい浴槽がありますが、手前のは空でした。

ふんだんに銘石、三波石をつかった豪勢なつくりで、こんなのは産地でなければつくれないシロモノかと・・・。

浴槽まわりには茶色の石灰華のイガイガがたくさん成長しています。

カラン5、シャワー、シャンプーあり。ドライヤーなし。土曜15時で独占。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 男湯の湯口

メイン浴槽は、赤茶に色づいた石の湯口から50L/minほども大量投入で、オーバーフローなく強力底面吸湯の循環仕様。

手前になんとなく源泉っぽい湯口がありますが、とまっていました。

ほぼ適温のお湯は、無色透明でかなりの量の茶色の湯の花がただよっています。

よわい重曹塩味、ほぼ無臭でカルキは感じられません。

入ってしばらくは土類泉系のぎしぎし感があり、のちに重曹泉系のツルすべがでで、浴後は土類食塩泉系のぺとぺとした感触がのこる面白い湯ざわりのお湯。

味臭からしてかなりの希釈があるとは思いますが、湯ざわりはやわらかで、かなりあたたまり、あきらかに真湯とはちがう浴感が感じられます。

【写真 上(左)】 男湯の「長寿湯」

【写真 下(右)】 「長寿湯」の4つのカラン

手前の空の浴槽にはカランが4つもあって、いずれも緑青がでています。

うちひとつだけは水がでましたが、さしたる味臭は感じられませんでした。

ここは「長寿湯」と名づけられ、壁面に分析書が掲示されているのと、ただならぬ(笑)たたずまいから源泉槽とみました。

ここの分析書は「鬼石観光ホテルの湯」、脱衣所の分析書は「おにの湯」で、ゆう出地がちがいあきらかに別源泉です。

なので、ここは源泉を2本もっているのかもしれません。

【写真 上(左)】 湯の花

【写真 下(右)】 泉源?

「おにの湯」は泉温7.3℃なのでさすがに非加温源泉浴はきびしいですが、「鬼石観光ホテルの湯」は泉温20.5℃なので、ぜんぜんいけるかと・・・。

「鬼石観光ホテルの湯」もすばらしい泉質をもっているので、「長寿湯」で非加温源泉浴ができるといいのですが・・・。(あまり析出がでていないので、近年つかわれていないような気がする。)

やはり、八塩温泉は「源泉冷泉浴」で売っていくべきでは・・・?

と思いつつ、温泉をあとにしました。

Na-塩化物強塩冷鉱泉 7.3℃、pH=6.6、湧出量測定せず(自然湧出)、成分総計=29.05826g/kg、Na^+=8120mg/kg (85.75mval%)、K^+=990、Mg^2+=170、Ca^2+=383、Fe^2+=0.35、Cl^-=11523 (75.64)、SO_4^2-=1123 (5.45)、HCO_3^-=4953 (18.90)、Br^-=35.2、陽イオン計=9664.45 (411.65mval)、陰イオン計=17599.81 (429.54mval)、メタほう酸=774、遊離炭酸=995 <H5.3.31分析> (源泉名:おにの湯(ゆう出地:鬼石町大字諏訪121-5))

純強食塩泉 20.5℃、pH=8.0、湧出量測定不可(自然ゆう出)、総計=24109.02mg/kg、Na^+=6940mg/kg (83.50mval%)、K^+=1430、Mg^2+=120、Ca^2+=264、Fe^2+=0.22、Cl^-=9738 (76.02)、SO_4^2-=1088 (6.27)、HCO_3^-=3905 (17.71)、陽イオン計=8754.22 (361.405mval)、陰イオン計=14731 (361.292mval)、メタほう酸=不明、遊離炭酸=591.5 <S48.10.12分析> (源泉名:鬼石観光ホテルの湯(ゆう出地:鬼石町大字浄法寺105))

※ 「八塩あじさいの里」の地図によると、東屋つきのいちばん目立つ泉源がここのやつだと思います。

<温泉利用掲示>

加水:あり(温泉の供給量の不足を補うため) 加温:あり 循環:あり 塩素系薬剤使用:あり

〔 2009/12/04UP (2006/08入湯) 〕

E139.3.29.376N36.10.17.701

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 湯の小屋温泉 「葉留日野山荘」 〔 Pick Up温泉 〕

<湯の小屋温泉 「葉留日野山荘」>

(群馬県みなかみ町(旧 水上町)藤原6289、9:30~20:00(厳冬期要事前TEL)、500円、0278-75-2210)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

北毛、藤原エリアの懐ふかく、湯の小屋温泉が湧いています。

かつてこの地は「葉留日(はるひ)の里」と呼ばれ、鎌倉時代に奥州藤原一族が隠れ住んだところと伝わります。

交通の便がよくなった今日でも、上越新幹線「上毛高原」駅からバスで80分、上越線「水上」駅からでも同じく60分、利根川づたいに奥利根の山々を分け入ってようやく到達。

ここより奥に集落はなく、名実ともに北関東最奥のお湯です。

ただし、道は悪くないので、厳冬期をのぞけばマイカーでも問題ありません。

湯の小屋にはいくつかの日帰り可能な湯宿があってここもそのひとつ。

廃校になった分校を改装した湯宿で、そこかしこに学校の面影が残っています。

母屋で受付し、別棟の湯小屋へ・・・。

【写真 上(左)】 浴場棟

【写真 下(右)】 浴室入口

ゆったりとした男女別の浴場は、清掃のいきとどいた気分のいいもの。

二面採光のあかるい浴室に、黒みかげ石枠鉄平石貼5-6人の渋い浴槽ひとつとシンプル。

かなりの熱湯浴場ですが、天井が高く通気がいいのでこもりはありません。

【写真 上(左)】 女湯

【写真 下(右)】 女湯の湯口

土曜の10時。前客がいなかったらしく、浴槽は47℃ほどもあるかと思われるゲキ熱湯で満たされていました。

カラン6(温泉?)、シャワー・シャンプーあり、ドライヤーなし。

加水はしたくなかったので、ひたすら湯もみに励みなんとかからだを沈めます。

石膏の析出がでた岩の湯口から熱湯を30L/minほども投入で、槽内注排湯はなく全量をオーバーフローのかけ流し。

ものすごいかけ流し量で内床は洪水状態。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 男湯の湯口

きれいに澄み切ったお湯にはうす茶の浮遊物。

微塩味に弱い石膏味と、ほこほことした石膏芒硝系の湯の香が香る鮮度感の高いお湯。

硫酸塩泉特有のとろみときしきしに、アルカリ泉系のヌルすべをまじえたすこぶる入りごこちのいいお湯です。

個性はさほどないものの、奥行きを感じるなかなかにいいお湯で、浴場の雰囲気も捨てがたいものがあるのでおすすめ。

なお、湯の小屋周辺の多くの施設はおそらく1号泉か1.2号泉混合泉を使用していますが、ここは貴重な2号泉単独使用です。

藤原~照葉峡~湯の小屋~坤六峠~尾瀬戸倉とぬける道は、とくに紅葉の時季にはすばらしいドライブコースとなるので、これとからめて入浴するのもいいかもしれません。(紅葉の盛りは例年10月中~下旬)

アルカリ性単純温泉 63.4℃、pH=8.2、湧出量不明、成分総計=0.479g/kg、Na^+=114mg/kg、Ca^2+=21.8、F^-=4.7、Cl^-=95.2、SO_4^2-=110、HCO_3^-=54.4、CO_3^2-=10.0、陽イオン計=144.09、陰イオン計=274.3、メタけい酸=95.3、メタほう酸=9.4 <H12.6.20分析> (源泉名:湯の小屋温泉2号泉)

<温泉利用掲示> 加水:なし 加温:なし 循環ろ過:なし 消毒剤使用:なし

〔 2009/12/04 (2006/07入浴) 〕

E139.5.34.090N36.52.10.140

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 猪ノ田温泉 「絹の湯 久恵屋旅館」 〔 Pick Up温泉 〕

<猪ノ田温泉 「絹の湯 久恵屋旅館」>

(群馬県藤岡市下日野猪ノ田日向1254-1、10:00~19:00(時間要問合せ)、500円、0274-28-0505)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

明治時代からつづく西上州の伝統ある一軒宿。

県道175上日野藤岡線を藤岡から日野方面に走り、看板を右手に入ってすこし走ったところ、牛伏山の南麓、グリーンパークCCの手前にあります。

思いのほか山ぶかい沢沿いの和風宿は、周辺の自然にとけ込んだ趣で風情あり。

廊下の奥にある木造の浴室に内湯(石造5-6人)のみとシンプル。

広くはないですが、天井も高くいい雰囲気です。

カラン6、シャワー・シャンプ・ドライヤーあり。

土曜14時で男女湯とも独占でした。

【写真 上(左)】 石の内湯

【写真 下(右)】 カランの湯口

石の湯口とカラン2ヶ所からの投入。

石のはからり湯量あり、男湯の湯口そばにはコップもおいてありました。

カランは硫化して黒ずんでいます。

男湯はよわい底面排湯でオーバフローなし、女湯はあり。

男湯と女湯はつながっていてお湯の行き来があります。

なので、男湯湯口は源泉で一部循環湯とともに女湯からかけ流す、半かけ流しの湯づかいとみました。

湯温はたぶん42℃以上もあって、個人的には過加温で熱すぎのような・・・。

浴室に熱気がこもり、ちとつらいものがありました。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 女湯

お湯は、無色透明無味でよわくおだやかな温泉臭でカルキ臭はまったく感じられず。

やさしい湯ざわりでそこそこのヌルすべはあるものの、さほどのインパクトは感じられません。

ただ、浴後は肌がすべすべになって爽快感がでるので、どちらかというと浴後に真価を発揮するお湯なのかもしれません。

「ぬる湯でじっくり」がよさげなお湯なので熱めは残念。

でもたたずまいは癒し系、宿の方の対応もきもちのいいもので、緑のなかでゆったり過ごすにはとてもよいお宿かと・・・。

予約制の休憩&昼食プランもあるようです。

------------------------------------------------

と、当時はかなり辛口なレポを書いていますが、このエリアで湯口から源泉を入れているのはかなり貴重かと・・・。

かなり前の入湯なので、機会があったら再訪してみたい1湯です。

規定泉(メタほう酸)* 15.9℃、pH=8.4、湧出量不明、成分総計=0.59g/kg、Na^+=115mg/kg、Ca^2+=31.8、Fe^2+=0.6、Cl^-=93.7、SO_4^2-=52.1、HCO_3^-=240、陽イオン計=169、陰イオン計=387、メタほう酸=11.4 <H6.7.7分析> (源泉名:猪ノ田温泉 絹の湯)

*) 分析書表記は、「弱アルカリ低張性冷鉱泉」。パンフには、「硫化水素を含有する単純温泉」とあります。

〔 2009/12/01UP (2002/05/11レポ) 〕

E139.0.3.719N36.12.28.502

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 草津温泉 「恵の湯」 〔 Pick Up温泉 〕

<草津温泉「恵の湯」>

(群馬県草津町昭和区、24h(清掃等で不可時間あり)、無料、0279-88-0001(草津町観光課))

■ 紹介ページ (草津観光協会)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

共同浴場は観光用ではありません。地域住民の生活のお風呂です。

つねに“もらい湯”の心を忘れずにご利用下さい。

(草津観光協会HPより)

さて、万代鉱源泉です。

草津の主力源泉はもともと湯畑でしたが、1970年に万代硫黄鉱山の坑内で大量の高温温泉が噴出、草津町は1975年からこの源泉を熱交換のうえ各施設に配湯、その利用量は4,700L/minにも達っし、湯畑源泉とならぶ主力源泉の地位を獲得しました。

しかし、この源泉は生来暴れん坊で、万代硫黄鉱山はこの高温源泉を抑止することができずに鉱山は放棄されました。(やませみさん「温泉の科学」より)

現在でもこの泉源周辺は非常に危険なため、立ち入り禁止となっています。

なお、周辺の様子は、温泉三昧さんが貴重なレポをされています。

pH=1.5という強い酸性度と独特な入浴感から、万代鉱は好き嫌いの分かれる源泉といわれていますが、ここ「恵の湯」はとりわけ万代鉱源泉の個性が味わえる共同浴場だと思います。

草津の東側、観光客はほとんどやってこない住宅地のなかにあります。

場所はわかりにくく、「睦の湯」を通り過ぎてさらに東側に歩いた左手にひっそりと佇んでいます。

【写真 上(左)】 銘板

【写真 下(右)】 脱衣所

緑の屋根の目立たない建物ですが、湯抜きと暖簾でそれとわかります。右が男湯、左が女湯。

シンプルな脱衣所と無骨なコンクリ造5-6人の浴槽ひとつでまーまーゆったり。

内床が鉄板のような意匠に仕上げられているのが個性的。

アメニティ類なし。土曜11時で独占。

ここは一度しか入ったことはありませんが、たいてい他の共同浴場より空いているようです。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 湯口

石膏まみれのカラン湯口から熱湯源泉を投入で、当然槽内注排湯はなく、全量をオーバーフローのかけ流し。湯量はカランで調整できます。

かなり熱めのお湯は、ほぼ無色透明(わずかに翠がかってる?)で浮遊物もほとんどありません。

口に含むと強いレモン味で歯がきしきしします。(溶けてる?)

酸っぱいような酸性臭?が卓越し、イオウ臭はほとんど感じられません。

草津の源泉はおおむね硫化水素が10mg/kgをこえているのでイオウ気がありますが、万代鉱は硫化水素0mg/kg。

また、草津の他の源泉は成分総計が1.5~2g/kgなのに対し、万代鉱は3.72g/kg。

また、pH=1.5は香草をのぞくと草津最強で、泉質的にも個性あふれるものとなっています。

【写真 上(左)】 湯色と内床

【写真 下(右)】 湯色

強酸性泉特有のヌルヌルがすこぶるつよく、肌が溶けていくような不気味な浴感。

それと同時に肌が引き締まるような収斂感も感じられます。

1ケ所あった傷跡が、やたらにピリピリ痛んでいます。

湯ざわりは無機質で、温泉らしい雑味がほとんど感じられず、なんとなく人工的な酸性液?に浸かっているよう。

入っていてどうも落ち着かない、じわじわとプレッシャーをかけてくるようなお湯です。

ここらへんの独特な浴感が、好き嫌いをはげしく分けるのだと思います。

いずれにしてもかなり強いお湯なので、長湯は避けたほうが無難かと思います。

個人的にはあまり好きな泉質ではないですが、それでも、これだけビシッと決められると、それはそれで感動するものはあります。

「西の河原露天風呂」あたりの揉まれた万代鉱とは別物の、鮮度あふれるお湯であることは間違いありません。

温泉好きのあいだでは、どちらかというと評価のひくい万代鉱ですが、やはり草津を語るには避けてとおれない源泉かと・・・。

「恵の湯」は、その万代鉱源泉の不気味さ、こわさ(?)を体感できる貴重な共同浴場だと思います。

<万代鉱源泉/草津温泉旅館協同組合オフィシャルHP「ゆもみねっと」より>

酸性-塩化物・硫酸塩温泉 96.0℃、pH=1.5、湧出量測定せず(掘削自噴)、成分総計=3.72g/kg、H^+=31.6 (57.63mval%)、Na^+=116mg/kg (9.28mval%)、Mg^2+=57.2 (3.18)、Ca^2+=98.3 (9.02)、Mn^2+=3.09、Fe^2+=11.1、Al^3+=55.1 (11.28)、F^-=23.8、Cl^-=998 (51.64)、SO_4^2-=789 (30.15)、HSO_4^-=841 (15.91)、陽イオン計=440 (54.3mval)、陰イオン計=2652 (54.4mval)、メタけい酸=537、メタほう酸=27.8、硫酸=67.2 <H15.6.20分析> (源泉名:万代鉱)

〔 2009/11/28UP (2006/06入湯) 〕

E138.36.46.197N36.37.3.049

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |