関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 応徳温泉 「くつろぎの湯」 〔 Pick Up温泉 〕

<応徳温泉 「くつろぎの湯」>

(群馬県六合村小雨乙21-1、10:00~20:00(7.8月 ~21:00)、400円、0279-95-3241)

■ オフィシャルHP (PDF)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

草津の東、白砂川沿いにある六合(くに)村には、六合赤岩、湯の平、花敷、尻焼などの温泉が点在していて、ここもそのひとつ。

公式HPによると「応徳年間(1084~86年)に中之条町沢渡の湯から草津の湯に向かう旅人により発見され、応徳(おうどく)温泉と名付けられた」そうです。

六合村の中心部、「道の駅六合」のすぐ裏手にある公共系日帰り施設です。

以前は「六合山荘」でも入浴できましたが、いまは「お宿 花まめ」に建て替えられて日帰り不可となったので、応徳温泉に日帰りで入れるのはここのみです。

【写真 上(左)】 サイン-1

【写真 下(右)】 サイン-2

いかにも公共系らしい無機質な館内。廊下のおくに男女別の浴室があります。

脱衣所は狭いので混んでいるとごったがえします。

【写真 上(左)】 エントランス

【写真 下(右)】 ロビー

さほど広くない浴室にみかげ石枠タイル貼6-7人の浴槽ひとつとシンプル。

カラン7、シャワーあり。ここは何度も入っていますが、夕方はかなり混み合うので、ゆったり入るなら昼間がおすすめ。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 浴槽

浴場の扉をあけると、いきなり六合のお湯らしからぬしぶ焦げイオウ臭。

窓がわの木樋の湯口からあつあつの源泉を20~30L/minほど投入で、オーバーフローはないので底面からの自然流下か?

適温~ややぬるめのお湯はうすく白濁し、黒と灰色のいかにもよさげな湯の花がただよっています。

ここは、お湯の揉まれ具合で湯色が変化します。混んでいるときは白濁が強くなり、空いていてお湯の状態がいいときは翠がかったうすにごりとなります。

芒硝薬味によわいたまご味と弱苦味、そのうらにアルミっぽい独特の隠し味(笑)も感じられます。

芳醇なしぶ焦げイオウ臭香り立つお湯は完璧に硫黄泉のイメージで、どことなく常磐のいわき湯本温泉に似ているような・・・。

硫酸塩泉系のキシキシにイオウ泉系のスルスルと明瞭なとろみがまじる複雑な湯ざわり。総硫黄=0.7mg/kgで、規定にものっていませんが、浴後は肌にしっかりとイオウ臭がのこり、スペックよりよほどイオウ分が多いように感じます。

【写真 上(左)】 内湯

【写真 下(右)】 湯色

浴中はとてもよくあたたまりますが、熱の抜けがよく、浴後はすっきりさわやか。

浴後、肌にイオウ泉特有のややパサパサとした感触がでたあと、すぐにつるつるになって落ちつきます。

やたら後を曳くお湯で、いちど入るとなかなか脱出できません。

適度な重さもあるお湯はすこぶる満足度が高く、六合村のみならず、吾妻でも屈指の名湯だと思います。

温泉好きなら、六合村に行ったらハズせない1湯でしょう。

Na・Ca-硫酸塩・塩化物温泉 42~44℃(浴槽)、pH・湧出量=不明、成分総計=1.01g/kg、Na^+=165.00mg/kg、Mg^2+=1.17、Ca^2+=137.00、Fe^2+=0.11、Al^3+=0.12、Cl^-=175.00、SO_4^2-=412.00、HCO_3^-=28.70、HS^-=0.50、陽イオン計=307.03、陰イオン計=616.90、メタけい酸=71.50、メタほう酸=12.00、硫化水素=0.20 <H14.3.29分析> (源泉名:応徳の湯・昭和の湯)

<温泉利用掲示> 加水:なし 加温:なし 循環ろ過装置使用:なし 塩素系薬剤使用:なし

〔 2009年9月12日レポ 〕 (2006年春以降、何回か入浴)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 宇佐美温泉 「中島荘」 〔 Pick Up温泉 〕

<宇佐美温泉 「中島荘」>

(静岡県伊東市宇佐美1746-1、時間要問合せ、500円、0557-48-9489)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

熱海と伊東のあいだにある宇佐美には多くの温泉民宿がありますが、情報がすくなく日帰り難易度の高いところです。(ま~、ふつうの観光客は熱海か伊東で入浴するので当然か・・・(笑))

ここはネットで、日帰り可との情報をなんとかみつけたので突入してみました。

場所はR135から大仁・沼津方面へ抜ける県道19が分岐するT字路のよこ。(→ここ) Pは裏手にあります。

TELしないでいったのですが、たまたま宿の人がいてこころよくOK。ただ、不在のこともありそうなので、事前TELがベターかと・・・。

【写真 上(左)】 メイン浴場の浴槽

【写真 下(右)】 かけ流しの説明

民宿なので脱衣所が狭いのはご愛嬌。

伊豆石敷3人ほどの思いのほか本格的な湯船は入りごこちよく、内床まで伊豆石貼りの贅沢なもの。

ただ、かなりの熱湯を流し込んでいるうえに、冬ということもあって浴室はこもり気味。

【写真 上(左)】 もうひとつの浴場

【写真 下(右)】 もうひとつの浴場の湯口

おどろいたことに、もうひとつ小さいながらしっかりとした浴室があって、ここでも源泉がかけ流されていました。

石膏系の白い析出のでた石の湯口から熱湯源泉をしぼり投入、槽内注排湯はみあたらずきっちりとオーバーフローは、宇佐美では貴重なかけ流しでしょう。

カラン3、シャワー・シャンプーあり。ドライヤーなし。年始12時で貸切。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 きっちりオーバーフロー

そうとうの熱湯で、湯もみをしてもどうにも太刀打ちできずやむなく加水(泣)

かなり熱めのお湯は、わずかに懸濁してうす茶の湯の花がうかびます。

はっきりとした芒硝塩味に微苦味をまじえるよさげな味。芒硝臭でカルキは感じられません。

熱湯ということもありますが、それを差し引いてもそうとうにあたたまりの強いお湯で、真冬というのに何度かカランの水を浴びました。

食塩泉というより硫酸塩のあたたまりが強く効いているような・・・。

硫酸塩泉のキシキシととろみに土類食塩泉の肌に食い込むような湯ざわりがある、力感炸裂のお湯にびっくり。

宇佐美では「ヘルスセンター」もいいお湯ですが、いささかもひけをとらないすばらしいお湯です。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 川に捨てられる温泉?

このあたりは、お湯の管理上循環にかえたところも多いが、ここは変えなかった。そのうちにかけ流しに関心が集まるようになり、いまとなっては、その方がよかったかも・・・ と、感じのいい女将さんは笑っておられました。

それにしても、日帰り客はほとんどいない感じなのに、昼間から熱湯源泉をかけ流しているのは何とも贅沢。温泉好きは攻めてみる価値のあるお湯かと思います。

Ca・Na-塩化物・硫酸塩温泉 54.9℃、pH=8.5、178L/min、成分総計=3.066g/kg、Na^+=354.5mg/kg (31.75mval%)、Ca^2+=660.4 (67.85)、Cl^-=942.4 (54.69)、SO_4^2-=1045 (44.77)、陽イオン計=1022 (48.56mval)、陰イオン計=1997 (48.60mval)、メタけい酸=41.3、メタほう酸=6.2 <H17.3.14分析> (源泉名:宇佐美温泉 宇佐美8号)

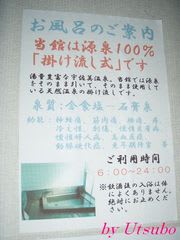

<温泉利用掲示>(館内掲示より)

当館は源泉100%「掛け流し式」です。湯量豊富な宇佐美温泉。当館では源泉をそのまま引いて、そのまま使用している天然温泉の掛け流しです。

※ 泉温54.9℃でこの熱さということは、非加温だとすると、近くの泉源からタンク経由なしで引いてきているような気がします。

「源泉をそのまま引いて、そのまま使用している」という掲示もそれをうらづけているような・・・。

ちなみに泉源地の宇佐美字桜田は、宇佐美小の北側あたりをいうらしく、この宿から500mほどしか離れていません。

※ 宇佐美には複数の泉源がある筈ですが、各宿の利用状況はナゾにつつまれています。多くの宿は共同配湯泉利用だと思いますが、自家源泉もありそう。

市内を流れる烏川にはもうもうと湯気をあげつつ温泉?を捨てているところがありますが、あれはどこからきているのだろう・・・。

〔 2009年9月12日UP 〕 (2007年1月入浴)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 南那須大金温泉 「大金温泉グランドホテル」 〔 Pick Up温泉 〕

<南那須大金温泉 「大金温泉グランドホテル」>

(栃木県那須烏山市(旧 南那須町)岩子86-2、10:00~21:00(~15:00という情報あり要確認)、1,000円、0287-88-2211)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (栃木の温泉宿(求人ジャーナル出版))

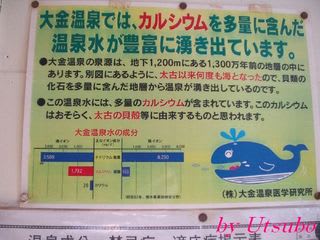

有数のカルシウム含有量で知られる温泉ホテル。

以前、料金が500円だったころに何回か入ったことがありますが、1,000円に値上げされてからは足が遠のいていました。

のどかな田園風景のなかに突如としてあらわれる白亜の大型ホテル。

Pの奥には以前、日帰り温泉としてつかっていたらしい建物が残っています。

【写真 上(左)】 カルシウムの湯

【写真 下(右)】 カルシウムの湯の湯口

Pのよこにもうもうと湯気があがる温泉槽「カルシウムの湯」があって、さわれないほどの熱湯で卵を茹でています。(泉源は別にあるらしい)

関東の平地の温泉で卵を茹でているというのはちょっと記憶にありません。

緑茶色のお湯には強塩味+苦味+微金気味に金気臭+饐え臭+微イオウ臭の強烈な味臭があり、その実力を物語っています。

お湯のイメージは喜連川に近いものがあるかな?

ここは戦略的に客層を絞っているらしくお年寄りが多いです。

つくりは大規模で豪華ですが、どことなくB級入っている感じも・・・。

【写真 上(左)】 巨大な白亜の建物

【写真 下(右)】 巨大な吹き抜け

吹き抜けの巨大ロビーを抜けると浴場エリア。

手前左手に露天と奥に男女別の大浴場(時間による交替制)。

露天は以前は混浴だったと思いますが、このときは男女別になっていたような気がします。

【写真 上(左)】 内湯

【写真 下(右)】 半露天

大浴場は採光悪くやや暗め。奥に内湯(赤みかげ石枠タイル貼15人以上)と手前に半露天(白タイル枠伊豆石貼20人以上)にサウナと水風呂があります。

半露天は脇にヤシが植えられてハンパにトロピカル(笑)。

カラン7、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜11時で大浴場独占、露天は2人。

内湯は、岩の湯口から投入で強力ジェットは停止中。底面吸湯+上面排湯口へ少量の流し出し。

半露天は、岩組の湯口から湯滝状に大量投入で底面吸湯+上面排湯口への流し出し。

湯口まわりはどちらも黄土色の析出がでています。

【写真 上(左)】 内湯の湯口

【写真 下(右)】 源泉の説明

お湯は内湯でやや熱く半露天は適温。

やや緑がかってうすく懸濁し、茶色の浮遊物がただよっています。強塩味+苦味のいかにも土類食塩泉らしい味。

饐えたような独特な臭いがありますが、これはPよこの温泉槽にもあったので、たぶん源泉固有のものかと思います。

ただ、濃度感はしっかりあるものの、鮮度感にややかけるような気も・・・。

お湯は内湯の湯口そばがいちばんいいように感じました。

浴感は高濃度の土類食塩泉モード全開、やたらにほてってよく発汗し肌がペトペトになるので、水風呂がありがたいです。

やたらクセのあるお湯ですが、好きな人には(^^)たまらんでしょう。

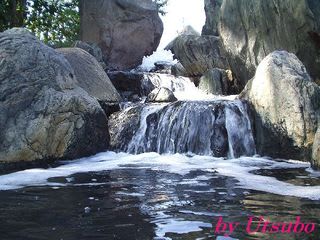

【写真 上(左)】 露天

【写真 下(右)】 露天の湯口

露天は岩組石+コンクリ敷で30人以上はいける巨大なもの。

巨大な岩組の上にあるパイプから注ぎ込み、湯滝状に投入する湯口まわりは白く泡だっています。

底面吸湯でオーバーフローなし。

パイプのまわりでは湯気があがりたぶん源泉を注いでいるのだと思いますが、無色透明のお湯は大浴場よりうすめで饐えたような臭いとなまった感じが強く、あまり感心しませんでした。

以前のお湯はPよこの温泉槽に似たような味臭があって、ほてりもさらに強烈だったような気がします。

それでも内湯のお湯はそうとうなものなので、泉質マニアはいちど入ってみてもいいかも。

Na・Ca-塩化物温泉 66.8℃、pH=7.6、242L/min(約1158m掘削)、成分総計=14330mg/kg、Na^+=3580mg/kg、Mg^2+=8.3、Ca^2+=1737、Al^3+=0.5、Fe^2+=1.0、F^-=2.3、Cl^-=8231、HS^-=4.29 (0.53)、SO_4^2-=553.9、HCO_3^-=29.5、Br^-=26.6、I^-=1.8、陽イオン計=5357、陰イオン計=8845、メタけい酸=49.3、メタほう酸=55.4 <S62.5.16分析> (源泉名:大金温泉)

〔以下、施設内掲示より〕

●大金温泉の源泉は、今から1300万年前の地殻変動によって、内陸部にとじこめられた海水が地下深くで加熱され、湧出したものでこの温泉は昭和62年5月に新たに掘削され地下約1,158メートルから湧出量毎分242L、湯温66.8℃の全国でも唯一のナトリウムカルシウム塩化物温泉です。

●大金温泉の泉源は、地下1,200mにある1,300万年前の地層の中にあります。太古以来何度も海となったので、貝類の化石を多量に含んだ地層から温泉が湧き出しているのです。

●この温泉水には、多量のカルシウムが含まれています。このカルシウムはおそらく、太古の貝類等に由来するものと思われます。

●大金温泉の泉質は、ナトリウム・カルシウム-塩化物泉では全国屈指の高濃度です。(1kg中の溶存物質がじつに14330mg)。特にカルシウムイオンの含有量1737mgは破格のものです。

※ 大金温泉水をそのまま加熱濃縮した「スーパーカル1300」という食品も製造・販売しています。

〔 2009年9月12日UP 〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )