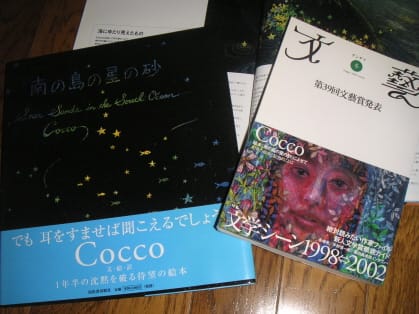

以前買いそびれた『文藝 冬 2002年』をヤフオクで入手。

Coccoが活動中止宣言をしてから1年半経った2002年の冬、予てから彼女がなりたかった絵本作家としての第一号作品『南の島の星の砂』が出版された時に、文藝がCoccoとこの絵本を大々的に取り上げた特集号である。

結構希少品なのに競り合う事もなく800円で落札。なんでか?

届いた商品を開けて見ると、表紙の左下がボキっと折れてた・・・・・・

「古い雑誌ですので焼け、折れや、擦れ、切れ、値札あと等があるかもしれませんこと、ご了承くださいませ。」というコメントがあったけど、いや、写真じゃこの折れ目はわかりまへんて!

カラフルなCoccoの絵がカモフラージュになっとったんですな。

他の閲覧者は気づいてたのか?

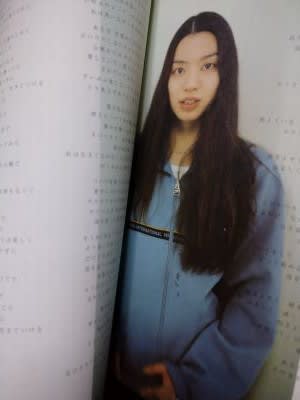

ま、それはええとして、本書の内容はCoccoのルーツなどが垣間見れてなかなか興味深かった。

まずCoccoが幼い時に読んだ「10冊の絵本」がCoccoのコメント付きで紹介されている。

その中の『つきのぼうや』という絵本は確か幼い頃私の家にもあったような気がする。縦長の形状が実に印象く記憶に残っている。

『ねないこだれだ』は、Cocco3rdアルバム※『ラプンツェル』に同名曲が収録されており、子供を諭すようなオドロオドロしい曲調がこの絵本のイメージとピッタリあてはまる。

ちなみに『ラプンツェル』というアルバムタイトル自体、Coccoの好きなグリム童話『髪長姫』から由来したもので、ジャケのタッチはCoccoの絵本と同じ画法が使われている。

確かにCoccoの歌には、赤子に童話を語って聞かすような母性的な包容力のある曲が多く見受けられる。それはおそらく、自分が幼い頃母親から受けた深い愛情からの影響もあるのだろう。

Coccoは自分と髪長姫とを重ねていた。

あと、“絵”、“海”、“星”など、12のキーワードごとにCoccoが語る「12色のことば」では、この絵本のテーマだとか、画法だとか、沖縄を取り巻く現状とかが綴られているのだが、“歌”のテーマのところでちょっと気になる文があった。

「私はクレヨンで汚れたままの手を伸ばして歌を歌いました。届いたかな?いつかきっと届けるからね」

これは、この絵本の創作が後の『ゴミゼロ大作戦Vol.0』へと繋がり、いずれまた歌手として復活することを、この時ほのめかしていたのではないだろうか?

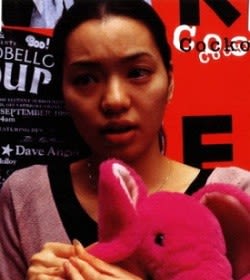

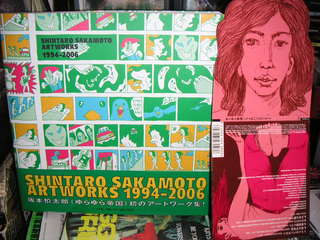

そして、文藝の表紙にもなっているカラフルなCoccoの自画像。

この自画像は大阪のdigmeoutまで原画展を見にいった時に原寸大のを間近で拝見したが、もう圧倒的な迫力で、そのCoccoの大胆な画法に度肝抜かれずにはおれなかった。

この自画像は絵本には掲載されておらず、現在では2002年12月発行の『SWITCH SPECIAL ISSUE』とこの文藝でのみ見ることができる。

※ラプンツェル:『ちしゃ』と訳されることが多いが、キク科のレタス(ちしゃ)を指してはおらず正しくはオミナエシ科の植物・ノジシャのこと。その栄養バランスから、妊婦が食べるのによいとされる植物である。

今日の1曲:『ねないこだれだ』/ Cocco

Coccoが活動中止宣言をしてから1年半経った2002年の冬、予てから彼女がなりたかった絵本作家としての第一号作品『南の島の星の砂』が出版された時に、文藝がCoccoとこの絵本を大々的に取り上げた特集号である。

結構希少品なのに競り合う事もなく800円で落札。なんでか?

届いた商品を開けて見ると、表紙の左下がボキっと折れてた・・・・・・

「古い雑誌ですので焼け、折れや、擦れ、切れ、値札あと等があるかもしれませんこと、ご了承くださいませ。」というコメントがあったけど、いや、写真じゃこの折れ目はわかりまへんて!

カラフルなCoccoの絵がカモフラージュになっとったんですな。

他の閲覧者は気づいてたのか?

ま、それはええとして、本書の内容はCoccoのルーツなどが垣間見れてなかなか興味深かった。

まずCoccoが幼い時に読んだ「10冊の絵本」がCoccoのコメント付きで紹介されている。

その中の『つきのぼうや』という絵本は確か幼い頃私の家にもあったような気がする。縦長の形状が実に印象く記憶に残っている。

『ねないこだれだ』は、Cocco3rdアルバム※『ラプンツェル』に同名曲が収録されており、子供を諭すようなオドロオドロしい曲調がこの絵本のイメージとピッタリあてはまる。

ちなみに『ラプンツェル』というアルバムタイトル自体、Coccoの好きなグリム童話『髪長姫』から由来したもので、ジャケのタッチはCoccoの絵本と同じ画法が使われている。

確かにCoccoの歌には、赤子に童話を語って聞かすような母性的な包容力のある曲が多く見受けられる。それはおそらく、自分が幼い頃母親から受けた深い愛情からの影響もあるのだろう。

Coccoは自分と髪長姫とを重ねていた。

あと、“絵”、“海”、“星”など、12のキーワードごとにCoccoが語る「12色のことば」では、この絵本のテーマだとか、画法だとか、沖縄を取り巻く現状とかが綴られているのだが、“歌”のテーマのところでちょっと気になる文があった。

「私はクレヨンで汚れたままの手を伸ばして歌を歌いました。届いたかな?いつかきっと届けるからね」

これは、この絵本の創作が後の『ゴミゼロ大作戦Vol.0』へと繋がり、いずれまた歌手として復活することを、この時ほのめかしていたのではないだろうか?

そして、文藝の表紙にもなっているカラフルなCoccoの自画像。

この自画像は大阪のdigmeoutまで原画展を見にいった時に原寸大のを間近で拝見したが、もう圧倒的な迫力で、そのCoccoの大胆な画法に度肝抜かれずにはおれなかった。

この自画像は絵本には掲載されておらず、現在では2002年12月発行の『SWITCH SPECIAL ISSUE』とこの文藝でのみ見ることができる。

※ラプンツェル:『ちしゃ』と訳されることが多いが、キク科のレタス(ちしゃ)を指してはおらず正しくはオミナエシ科の植物・ノジシャのこと。その栄養バランスから、妊婦が食べるのによいとされる植物である。

今日の1曲:『ねないこだれだ』/ Cocco