馬籠脇本陣史料館に立ち寄る…

今は史料館がこうして建立されているけど、この場所は、もともとは木曽路の最南端の宿場町、馬籠宿の脇本陣だったのよ!

屋号は「八幡屋」

「脇本陣八幡屋」であった蜂谷家は、島崎藤村の晩年の代表作「夜明け前」に桝田屋の名で描かれていて、造り酒屋でもあり、馬籠宿の年寄役も兼ねた名家だったよう…

明治3年の太政官布告で本陣、脇本陣の制度が廃止…

さらに、この建物が明治28年の馬籠宿の大火で焼失してしまったらしいのよ…

その際に、残った八幡屋蜂谷家に伝わる古文書や、街道時代の馬籠を偲ぶ資料が主に展示されているんだな…

馬籠の宿場町街道沿いには

詩人・山口誓子の句碑

「荷道の 坂に熟柿 灯を灯す」

「せいこ」と読んではいけません!「赤いスイトピー」じゃないんです…「せいし」と読むようで、男性です!男性だから「せいし(精子)」…という訳ではありませんよ!

誓子は生前馬籠をこよなく愛し、しばしば奥さんと馬籠を来訪し多くの作品を発表したそうな

その奥には鬼にさせられ、竹を咥えてる「ねずこ」が…

いや、鬼は(おにわ)いませんが、お庭(おにわ)には、ねずこを始めとした「木曽の五木」が

…これぞ…ゴレンジャーならぬ五林(ゴリン)ジャー??

こうやまき…ふとお亡くなりになった野村麻紀さんのことを思い出した…

そのブログもお時間あれば…全然、馬籠となんの関係もないけど

哀悼…2020秋…得三にて「“必殺!今池乙女カタログ”」…野村麻紀さん!

さわら…この木にさわらないで…と小学生レベルのオヤジギャグ

ひのき…

「ヤングマン」「傷だらけのローラ」??…それは、ひでき(秀樹)!

あすなろ…

中学生の時、読んだ少女漫画、里中満智子の「あすなろ物語」

これが泣けたのよ!!ああ、あの頃はピュアだった…

以上が、

ゴレンジャーならぬ五林(ゴリン)ジャー??

私には、違いがよく分かりません!みんなミドレンジャー??に見えました!

ここから先は、有料…

でもお得な情報を、JAFカード提示で割引だよー!!

「本陣と脇本陣」と遊び心のない正攻法な説明パネル

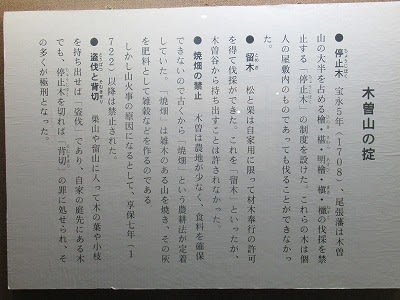

「木曽の山林」の解説パネル

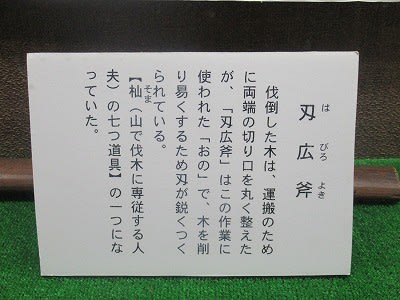

斧(おの)じゃなくて斧(よき)と読むとは、予期(よき)すらしてなかった

木曽山の木を伐るの図

なんでも、ノコギリは禁止だったようで

刃広斧

きそ(木曽)山の掟…守らない人はきそ(起訴)されるどころか、極刑…人の命よりも木々の方が大切だったのが伝わってくる…あまりにも「きそう天外」なこの掟

馬籠宿の大火の図…

馬籠宿の大火を逃れた仏像…

LEDでもないのに、ライトが眩しいって顔をしてますなあ

天狗像…老人になったピノキオではありません!

ちょっと、優しさが感じられる

掛け軸には不動明王

江戸時代のくらし…囲炉裏など道具の展示

「馬籠宿の大火」の教訓か、火事にならない炎でありました

さてさて、馬籠宿は観光客がいっぱい行き来してたのに、こういったハコモノではよく見かける光景…館内には誰もいません

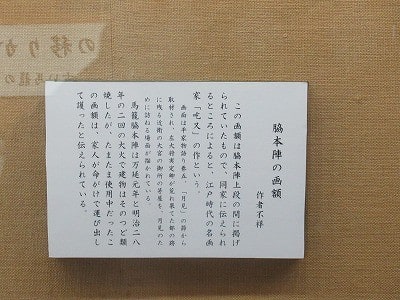

一休和尚の書

この書とは関係ないけど、「この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし、踏み出せばその一歩が道となる、迷わずゆけよ、ゆけばわかる」…この名言は、アントニオ猪木の名言ではなく、一休和尚の名言…子供の頃、アニメでみた「一休さん」…めちゃ「音痴」で???あ、「おんち」じゃなくて「とんち」が効いてたんでしたね!!…あえて、下ネタでは、落とそうとしない私…「う〇ち」の方が大爆笑だったかも知れないけれどね…

脇本陣の画額…

「馬籠宿の大火」のとき、客人が命がけでこの額を護ったらしい

化粧とかいて「よそおい」と読むんですな

渡辺崋山の画

木曽代官・山村氏の解説パネル

その代官の書

この建物を絶賛して「蘇峰棲」と命名したそうな…それ以来、屋号の別名として「蘇峰棲」を使用しているんだって

円山応挙の画

特別展??なのかもしれないけど

「あかりの移りかわり」の展示品の数々

まずは「火」…火おこしの道具の数々

700年前は「アカシ」で「あかり」を灯していたのが、遺跡から出てきた、それが、アカシ(証)だったようで

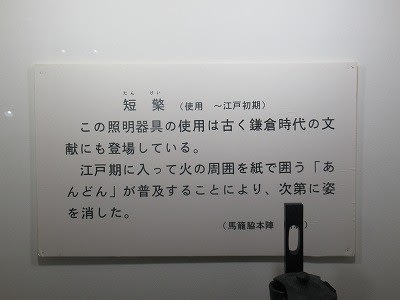

鎌倉時代の照明器具…短檠

菜種油のあかり

なたね(菜種)で灯りをともしたときは「なったね!(やったね!)」と喜んだに違いない??

ローソクのあかり

灯油のあかり…

とうゆで灯りが点くとゆうこと

ここからは、またまた民俗資料の数々の展示が

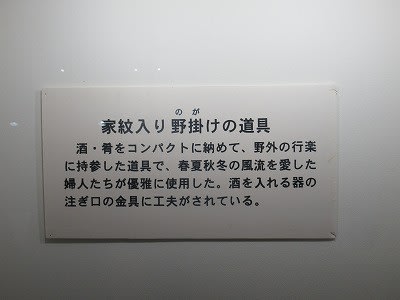

家紋入り野掛けの道具

江戸の旅の解説パネル…

1日約10里、40キロ…汗…

私なんか馬籠~妻籠まで約8キロ歩いただけでもひぃひぃふぅふぅ、言ってるのに…女子ですら、32キロ…江戸時代の旅人は凄すぎる!!

これが、当時の旅のガイドブック

江戸の旅の解説パネル…2

金について…ですな

定宿帳…宿泊ガイドブック…あるいは、楽天トラベル??のようなものでしょうか???

中山道マップ

スイッチを押すとランプが点灯する、昭和を感じるハイテクマシーン???

遠山家の重箱…重箱の隅をつつくと、織田信長の妹が妻だった…その妻は後に、武田勝頼の妻に…そんな妻らん??…もとい…つまらんエピソードのある遠山家の家紋が重箱の蓋に…

家紋付き陣笠と武士の正装である「かみしも」

江戸の旅の解説パネル…3

関所…「出女・入り鉄砲」ということで

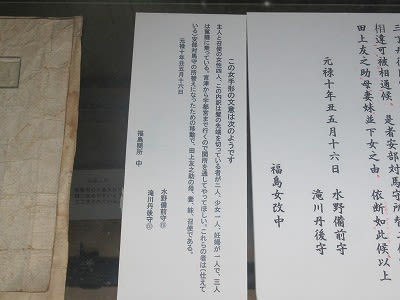

女手形

と鉄砲

幕末の頃…「夜明け前」の主人公の青山半蔵の世界観ですな、ちなみに、主人公青山半蔵は島崎藤村の父親がモデル…

島崎藤村の父の名前は島崎正樹…

その父の書…ちなみに、島崎藤村の実家は、本陣だったところ、このハコモノのお隣りの敷地です…

香時計…蚊取り線香が時計の役割をしていたようなもの??

古制双六

私が、この盤をみたら、きっとコマをおはじきのようにはじいて、落としあい、生き残りゲームのようにルールを替えちゃってることでしょう??

写真がセピア色に焼けてて、昭和を感じさせる中山道木曽街道のマップ

さて、もう一つ展示室があって、

そこには、当時の脇本陣の上段の間を復元し、当時使用していた家財等が展示されている…

「上段の間」復元展示室

大爆笑の「じょうだん(冗談)の間」じゃありませんよ!!

位置、間取りなど忠実に再現されているらしい…

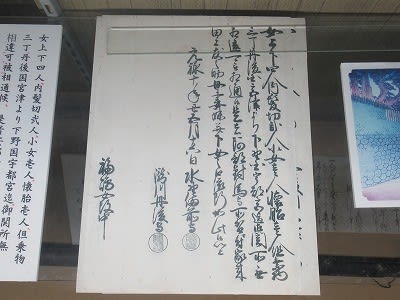

馬籠宿脇本陣の当主であった蜂谷源十郎が、三代にわたって宿場の重要な出来事を記録した

源十郎覚書

馬籠宿脇本陣「八幡屋」の解説パネル

木曽は武田軍の配下になった、その頃の鎧

「上段の間」におかれていた、鹿角の刀掛け

蒔絵の脇息

陣笠と陣羽織

「上段の間」の外にでると、玄武石垣が…

上段の間の防御のために造られた玄武石垣

坪庭の土台となっている玄武石垣は、1753年築造…脇本陣建築の際、亀甲形の石を積み上げたもので、ここに玄武神を迎えて北の守りとしたので「玄武石垣」と呼ばれているとのこと…

「玄武石垣」は階段を降りて、裏庭に

坪庭には、石灯籠

ちょっとした日本庭園…ふう

石積みされず、放置されていた石ころが一つ展示されていて

そこに解説板

そして、これが「玄武石垣」

亀甲みたいだけど…これ、げんぶ??もとい、ぜんぶ石垣なんだな

背中にしょってな…それ、げんぶじゃなくて、「おんぶ」

海の中で漂って…それ、げんぶじゃなくて、「こんぶ」

玄武石垣がみれて、私は、よろこんぶ…

これをみて「げんぶ」…もとい「げんき」でた!!

お後がよろしいようで…

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます