湖や沿岸の深い場所で、水に溶けている酸素濃度が低下してきている。

陸域から流れ込む栄養塩の増加による富営養化という現象で水中の有機物が増え、底にたまって分解することで、酸素が消費されるのだ。

一方、地球温暖化の影響も無視できない。

水の循環が弱体化し、十分な酸素供給が途絶えているのだ。

たとえば、日本海ではあと300年で海底の溶存酸素濃度がゼロとなると言われている。

琵琶湖の場合は、もう少し早いかもしれない。

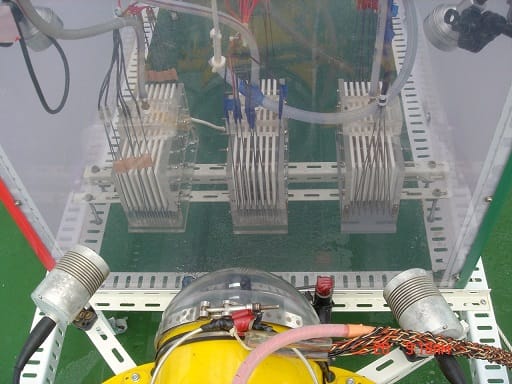

酸素濃度を回復させるために、WE法を考えた。

水を酸素と水素に分解してそれぞれに有効利用しようというものだ。

2005年から3年間、琵琶湖で試験を行い、有効であることを示した。

その後、信州大学と東京大学で継続されている。

陽極に安価な鉄を用いると、水中の重金属を吸着することができるらしい。

重金属が鉄と結合して安定な化合物となる。

アオコの増殖も抑制できるようだ。

汚染状況がひどい中国の湖沼で使えるかもしれない。

加える電圧をうまく制御すれば、結構使える技術となってきた。

さらに2015年にはホンダが燃料電池車を販売するようだから、水素の使い道も出てくるかもしれない。

水素と酸素から水を作りながら走る車は、人類の理想でもある。

水をめぐる新しい技術の開発が、社会のシステムを根本から変えていく時代も近いのかもしれない。

そういえば、地衡流を使った発電も試してみたいものだ。

こうして夢は限りなく広がる。

Michio Kumagai @KumasanHakken

Michio Kumagai @KumasanHakken