今回は歴史模擬授業です。 模擬授業5回目です。

今回は歴史模擬授業です。 模擬授業5回目です。

自分がよくツールの使い方を把握していないせいか、1つの記事に1つ画像しかアップできないので、1つの画像ごとに説明できる分だけアップという形にしています。すみません。

「歴史模擬授業」という記事を1か月に数回更新していきたいと思います。

これは実際の授業形式を文字であらわしていこうというものです。

劇の台本みたいな感じになると思います。 定期的に内要がまとまったら、「しゃかしゃか★ぶりっじ」にて改定してアップする予定です。

読むときに、  →先生、

→先生、 →生徒その1(ひなちゃん)、

→生徒その1(ひなちゃん)、  →生徒その2(はむちゃん)、

→生徒その2(はむちゃん)、 →生徒その3(ねこちゃん) だとだと思って読んでください。

→生徒その3(ねこちゃん) だとだと思って読んでください。

(みんな、びっくりするぐらいいい子ですが、そこはご勘弁を・・)

また、設定は、私立中学入試をひかえた小5の授業(塾)だと思ってください。

それでは始めます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

キンコーンカンコーン

「こんにちわ。では始めるわね。

「こんにちわ。では始めるわね。

さて、先週は古代4大文明を習ったけど、四つの文明の名前って何だったけ?」

「ぼく覚えたよ。メソポタミア文明とエジプト文明とインダス文明と中国文明!」

「ぼく覚えたよ。メソポタミア文明とエジプト文明とインダス文明と中国文明!」

「せいかーい!しっかり家で覚えてきたね!では、中国文明で誕生した文字は?」

「せいかーい!しっかり家で覚えてきたね!では、中国文明で誕生した文字は?」

「うーんと、甲骨文字だっけ?」

「うーんと、甲骨文字だっけ?」

「正解!調子いいね~。では、中国文明で誕生していた王朝名は?」

「正解!調子いいね~。では、中国文明で誕生していた王朝名は?」

「え・・?おうちょうめい?」

「え・・?おうちょうめい?」

「うん。王様が中心となって政治をしている国家を王朝っていうのね。その王朝の名前あったじゃない、難しい漢字1文字で。」

「うん。王様が中心となって政治をしている国家を王朝っていうのね。その王朝の名前あったじゃない、難しい漢字1文字で。」

「あ!殷(いん)!」

「あ!殷(いん)!」

「そうそう!殷だよね。殷は400年くらいまで続いたんだけど、長く続くと限界がくるのよね。」

「そうそう!殷だよね。殷は400年くらいまで続いたんだけど、長く続くと限界がくるのよね。」

「限界?どういうこと?」

「限界?どういうこと?」

「たとえば、1代目は苦労して国をつくったから人をまとめる力があったと思うの。しかし、でも長く続くと、たまたま王様の子供だったから王様になったりする人もあらわれたりするの。その人がすごく横暴だったり、逆に優柔不断で何にも決められなかったら、まわりの人々も不満をもつじゃない?すこしぐらいの不満ぐらいならいいけれど、ほとんどの民衆は食べるものもままならない状況なのに、王様は食べ放題で遊んでばかりで民衆の自分たちから食べモノだけ取って行って何も助けてくれないってことになったら、許せなくない?」

「たとえば、1代目は苦労して国をつくったから人をまとめる力があったと思うの。しかし、でも長く続くと、たまたま王様の子供だったから王様になったりする人もあらわれたりするの。その人がすごく横暴だったり、逆に優柔不断で何にも決められなかったら、まわりの人々も不満をもつじゃない?すこしぐらいの不満ぐらいならいいけれど、ほとんどの民衆は食べるものもままならない状況なのに、王様は食べ放題で遊んでばかりで民衆の自分たちから食べモノだけ取って行って何も助けてくれないってことになったら、許せなくない?」

「許せない!」

「許せない!」

「その王様を倒したくなる!」

「その王様を倒したくなる!」

「それで実際に、殷の王様が30代目のときに、周の王様(武王)が殷という王朝を倒して、殷がまとめていた華北(中国北部)を統一したの。」

「それで実際に、殷の王様が30代目のときに、周の王様(武王)が殷という王朝を倒して、殷がまとめていた華北(中国北部)を統一したの。」

「ん?華北?中国じゃなくて?」

「ん?華北?中国じゃなくて?」

「良いところに気がついたね。そうなのよ。今の中国の地域全部を殷も周も支配していたんじゃなくて、一部のところを広くまとめていただけで、多くのほかの大小さまざまの王国が存在していたのよ。細かいところはまた高校で習うので待ってててね」

「良いところに気がついたね。そうなのよ。今の中国の地域全部を殷も周も支配していたんじゃなくて、一部のところを広くまとめていただけで、多くのほかの大小さまざまの王国が存在していたのよ。細かいところはまた高校で習うので待ってててね」

「はい!」

「はい!」

「殷がいろいろと地盤を作っていてくれてたから、周はそれを利用しつつさらに発展させて政治をやっていったの。殷では占いによる政治をしていたのはやめて、周では人間が論理的に考えて政治をするようになったのね。細かいところは違うんだけど、ある程度は今と同じかな?しかし、800年ぐらい続いた周だけれどついに終わりがきます。周が滅亡するころには、多くの王国ができて、お互い領地争いをするようになっていて戦争状態になっていたの。周が滅亡したあとに、周にかわる統一王朝がなかなかできなくて、ずっと戦争が続いたの。」

「殷がいろいろと地盤を作っていてくれてたから、周はそれを利用しつつさらに発展させて政治をやっていったの。殷では占いによる政治をしていたのはやめて、周では人間が論理的に考えて政治をするようになったのね。細かいところは違うんだけど、ある程度は今と同じかな?しかし、800年ぐらい続いた周だけれどついに終わりがきます。周が滅亡するころには、多くの王国ができて、お互い領地争いをするようになっていて戦争状態になっていたの。周が滅亡したあとに、周にかわる統一王朝がなかなかできなくて、ずっと戦争が続いたの。」

「なんで戦争がつづいちゃったの?」

「なんで戦争がつづいちゃったの?」

「自分が周にかわる統一王朝にふさわしい!と思ってみんなが自己主張するから、戦うことになるの。どこよりも強い王国があれば、すぐにでも戦争はおわっちゃうんだけど、みんな同じぐらいのレベルだったようで、なかなか勝ち負けが決まらなくてね。勝っても次に負けちゃうとか・・。」

「自分が周にかわる統一王朝にふさわしい!と思ってみんなが自己主張するから、戦うことになるの。どこよりも強い王国があれば、すぐにでも戦争はおわっちゃうんだけど、みんな同じぐらいのレベルだったようで、なかなか勝ち負けが決まらなくてね。勝っても次に負けちゃうとか・・。」

「へー。そうなんだ。」

「へー。そうなんだ。」

「戦争が長く続いた時代を、春秋・戦国時代というので覚えてね。春秋・戦国時代は400年ほど続いたんだけど、戦争が長く続くと、人は死んでしまうし、田んぼや畑を耕す人も戦争に行くから人手がたりなくなって農作物が育たなかったり・・つらいことも多かったのよ。逆に、戦争をするとより強力な武器をつくったりするので、青銅器から鉄中心の生活になって、農作業の工具にも鉄が使えるようになったからより深く長く土を耕せて、農業自体は発展したのよ。しかし、やはり戦争はつらくてやめたい!と思うようになったの。」

「戦争が長く続いた時代を、春秋・戦国時代というので覚えてね。春秋・戦国時代は400年ほど続いたんだけど、戦争が長く続くと、人は死んでしまうし、田んぼや畑を耕す人も戦争に行くから人手がたりなくなって農作物が育たなかったり・・つらいことも多かったのよ。逆に、戦争をするとより強力な武器をつくったりするので、青銅器から鉄中心の生活になって、農作業の工具にも鉄が使えるようになったからより深く長く土を耕せて、農業自体は発展したのよ。しかし、やはり戦争はつらくてやめたい!と思うようになったの。」

「戦争をなくすってのは難しいものね。今でもそうだもの。」

「戦争をなくすってのは難しいものね。今でもそうだもの。」

「そうなのよね。しかし、戦争を無くすためだけの方法はあるんだ。」

「そうなのよね。しかし、戦争を無くすためだけの方法はあるんだ。」

「え?」

「え?」

「たとえば、ここでひなちゃん・ハムくん・猫ちゃんの3人がケンカしだしたら、先生はどうすると思う?」

「たとえば、ここでひなちゃん・ハムくん・猫ちゃんの3人がケンカしだしたら、先生はどうすると思う?」

「ケンカはやめさい!って怒ると思います。それで、一気にシーンとなる?」

「ケンカはやめさい!って怒ると思います。それで、一気にシーンとなる?」

「そうだよね。でも先生じゃなくて、友達がやめろ!って言ってきたら簡単にやめる?」

「そうだよね。でも先生じゃなくて、友達がやめろ!って言ってきたら簡単にやめる?」

「友達だと、自分がさらに怒って友達までケンカにまきこんじゃうかも・・」

「友達だと、自分がさらに怒って友達までケンカにまきこんじゃうかも・・」

「あ!そうか!ケンカは戦争の小さいバージョン。つまり、この人には従わなきゃ!という怖い人に、ケンカ(戦争)をやめろ!と命令されたら、ケンカ(戦争)はおわるのね。」

「あ!そうか!ケンカは戦争の小さいバージョン。つまり、この人には従わなきゃ!という怖い人に、ケンカ(戦争)をやめろ!と命令されたら、ケンカ(戦争)はおわるのね。」

「そういうこと!上の人に従いましょう・そして上に立つ人は人の上に立つのにふさわしい人物になりましょう、という考えをまとめたものが誕生するのです。それが儒教という考え方。その儒教を考えたのが孔子という人です。」

「そういうこと!上の人に従いましょう・そして上に立つ人は人の上に立つのにふさわしい人物になりましょう、という考えをまとめたものが誕生するのです。それが儒教という考え方。その儒教を考えたのが孔子という人です。」

「へー、すごい人だね。」

「へー、すごい人だね。」

「孔子がまとめた本に『論語』というものがあるんだけど、中学2年の国語や高校の漢文で習う人が多いので、楽しみにしていてね。」

「孔子がまとめた本に『論語』というものがあるんだけど、中学2年の国語や高校の漢文で習う人が多いので、楽しみにしていてね。」

「国語とリンクしているとは・・。歴史で習ったものを読むのも面白そう!」

「国語とリンクしているとは・・。歴史で習ったものを読むのも面白そう!」

「お!いいこと言うね!もしよかったら、いろいろ小中学生向けの本として売っているものも多いから自分で読んでみてね。」

「お!いいこと言うね!もしよかったら、いろいろ小中学生向けの本として売っているものも多いから自分で読んでみてね。」

「それで400年以上続いた戦国時代がついにおわりがきます。」

「それで400年以上続いた戦国時代がついにおわりがきます。」

「とっても強い人が表れたのね。」

「とっても強い人が表れたのね。」

「そうそう!それが、秦という王国。秦は、紀元前221年のときに中国を統一します。そのときに、王様と名乗ると、いままで戦争をしていたほかの王様と同じ位になってしますから、おれは他の王をまとめる1番強い王だぞ!ということを占めるために、「皇帝」という位につきます。中国で一番最初に皇帝になったので、秦の始皇帝と言われています。」

「そうそう!それが、秦という王国。秦は、紀元前221年のときに中国を統一します。そのときに、王様と名乗ると、いままで戦争をしていたほかの王様と同じ位になってしますから、おれは他の王をまとめる1番強い王だぞ!ということを占めるために、「皇帝」という位につきます。中国で一番最初に皇帝になったので、秦の始皇帝と言われています。」

「始皇帝っていう名前じゃないんだ。」

「始皇帝っていう名前じゃないんだ。」

「本当は政(せい)という名前なんだけど、歴史の勉強では始皇帝という名だけを覚えておいてくれればよいですよ。」

「本当は政(せい)という名前なんだけど、歴史の勉強では始皇帝という名だけを覚えておいてくれればよいですよ。」

「秦は二度と戦争状態に戻らないように、かなり厳しい政策をします。逆らうものはすべて弾圧!ということで。」

「秦は二度と戦争状態に戻らないように、かなり厳しい政策をします。逆らうものはすべて弾圧!ということで。」

「こわーい。やなやつ」

「こわーい。やなやつ」

「でも、人々の自由を許して戦争を取るか、人々に我慢をさせても平和をとるか?という究極の選択で、秦の始皇帝は平和を取ったんだね。ちょっとやりすぎだとは思うけど・・。反対意見を聞くことで、さらに良い政治ができる気もするけれど。」

「でも、人々の自由を許して戦争を取るか、人々に我慢をさせても平和をとるか?という究極の選択で、秦の始皇帝は平和を取ったんだね。ちょっとやりすぎだとは思うけど・・。反対意見を聞くことで、さらに良い政治ができる気もするけれど。」

「ねこちゃんはすごい良いことに気がついたね。秦の始皇帝は、「自由」より「平和」を取ったんだよね。また、戦争はお互いの意見の違いとか、ちょっとしたすれ違いなどで起こることもあるので、すれ違いをなくすためにもいろいろなことを1つにまとめるつまり統一した方が良いとも彼は思ったのです。そこで、目盛りを統一します。みんな秦の部下になったのに、国(地域)ごとに目盛りが違うと、不公平が生じるよね。たとえば、10キロの米を差し出せといわれても、場所によって10キロの単位が違っていたら、多いところと少ないところがでるでしょ。そこで、ます・はかりなどの重さ・長さの単位を統一したり、また文字・貨幣なども統一します。文字を統一しちゃえば、誰でも読めるでしょ。」

「ねこちゃんはすごい良いことに気がついたね。秦の始皇帝は、「自由」より「平和」を取ったんだよね。また、戦争はお互いの意見の違いとか、ちょっとしたすれ違いなどで起こることもあるので、すれ違いをなくすためにもいろいろなことを1つにまとめるつまり統一した方が良いとも彼は思ったのです。そこで、目盛りを統一します。みんな秦の部下になったのに、国(地域)ごとに目盛りが違うと、不公平が生じるよね。たとえば、10キロの米を差し出せといわれても、場所によって10キロの単位が違っていたら、多いところと少ないところがでるでしょ。そこで、ます・はかりなどの重さ・長さの単位を統一したり、また文字・貨幣なども統一します。文字を統一しちゃえば、誰でも読めるでしょ。」

「それまでは国ごとに違ってたんだ・・。そっちの方がびっくりしたかも・・。秦の始皇帝さんは、場所の統一だけでなく、いろんなことの統一をしたんだね。」

「それまでは国ごとに違ってたんだ・・。そっちの方がびっくりしたかも・・。秦の始皇帝さんは、場所の統一だけでなく、いろんなことの統一をしたんだね。」

「キングオブ統一 さんだ(笑)」

「キングオブ統一 さんだ(笑)」

「そうやって、1つでくくっちゃうのも良い考えだよ~。あと、他の地域の人(北方の遊牧民族)が侵入してきて戦うのも防ぐために、万里の長城という城壁もきれいに作り直して長くのばします。お城と言っても住むためのお城ではなくて、見張りをする場所というお城ね。万里の里は、中国で使われた長さの単位で、万里とはかなり長いです。」

「そうやって、1つでくくっちゃうのも良い考えだよ~。あと、他の地域の人(北方の遊牧民族)が侵入してきて戦うのも防ぐために、万里の長城という城壁もきれいに作り直して長くのばします。お城と言っても住むためのお城ではなくて、見張りをする場所というお城ね。万里の里は、中国で使われた長さの単位で、万里とはかなり長いです。」

「ただ、あまりに急激に厳しくやりすぎちゃったから、みんな始皇帝が生きている間は我慢していたんだけど、彼が死んじゃったら大反乱をおこして、秦は滅んでしまうのよ。」

「ただ、あまりに急激に厳しくやりすぎちゃったから、みんな始皇帝が生きている間は我慢していたんだけど、彼が死んじゃったら大反乱をおこして、秦は滅んでしまうのよ。」

「いくら平和にしようと頑張っても、やりすぎは禁物なのね。」

「いくら平和にしようと頑張っても、やりすぎは禁物なのね。」

「そのあとで、秦のかわりに中国統一したのが、漢という帝国です。秦からは、みんな皇帝という位につくからね。漢は、秦がまとめてくれたことを元にして、上手に国をまとめていきます。そのために発展していって、ついに他の地域まで漢の支配下に置いていきます。朝鮮半島やベトナムの方まで領土を拡大したそうよ。また、大きな国になった漢と同時期に、ヨーロッパのようでも、大きな国が誕生していたの。それがローマ帝国。その2つの大きな国同士は交流をするようになったの。その交流する道の1つをシルクロード(絹の道)と言います。何で、シルクの道かというと、当時の漢はシルク用品をローマに多く輸出していて、それをローマがかなり気にいっていたそうよ。逆に、ローマからはワインの原料であるぶどうが中国に届けられたりも。また、ローマ・中国に行く間の地域からも色々伝わって、その1つにインドで誕生した仏教も漢に伝わってきたのです。」

「そのあとで、秦のかわりに中国統一したのが、漢という帝国です。秦からは、みんな皇帝という位につくからね。漢は、秦がまとめてくれたことを元にして、上手に国をまとめていきます。そのために発展していって、ついに他の地域まで漢の支配下に置いていきます。朝鮮半島やベトナムの方まで領土を拡大したそうよ。また、大きな国になった漢と同時期に、ヨーロッパのようでも、大きな国が誕生していたの。それがローマ帝国。その2つの大きな国同士は交流をするようになったの。その交流する道の1つをシルクロード(絹の道)と言います。何で、シルクの道かというと、当時の漢はシルク用品をローマに多く輸出していて、それをローマがかなり気にいっていたそうよ。逆に、ローマからはワインの原料であるぶどうが中国に届けられたりも。また、ローマ・中国に行く間の地域からも色々伝わって、その1つにインドで誕生した仏教も漢に伝わってきたのです。」

「え?!仏教って中国で誕生したんじゃなかったんだ・・。」

「え?!仏教って中国で誕生したんじゃなかったんだ・・。」

「うん、よく勘違いされちだけどインドだよ。日本には、中国から朝鮮半島にそして朝鮮半島から日本に仏教は伝わったし、中国が仏教についてよく研究していたから、日本は中国をお手本にがんばったから、そう思われがちなんだろうね。」

「うん、よく勘違いされちだけどインドだよ。日本には、中国から朝鮮半島にそして朝鮮半島から日本に仏教は伝わったし、中国が仏教についてよく研究していたから、日本は中国をお手本にがんばったから、そう思われがちなんだろうね。」

「あと、漢では、甲骨文字をベースとしてある字が誕生します。」

「あと、漢では、甲骨文字をベースとしてある字が誕生します。」

「漢の字・・、ん?漢字」

「漢の字・・、ん?漢字」

「正解!漢字です。あと、それまでは竹に文字を書いていたんだけど、漢では紙も発明されたの。」

「正解!漢字です。あと、それまでは竹に文字を書いていたんだけど、漢では紙も発明されたの。」

「へー、今の元になっているものがたくさん漢で誕生したり発展したんだ。」

「へー、今の元になっているものがたくさん漢で誕生したり発展したんだ。」

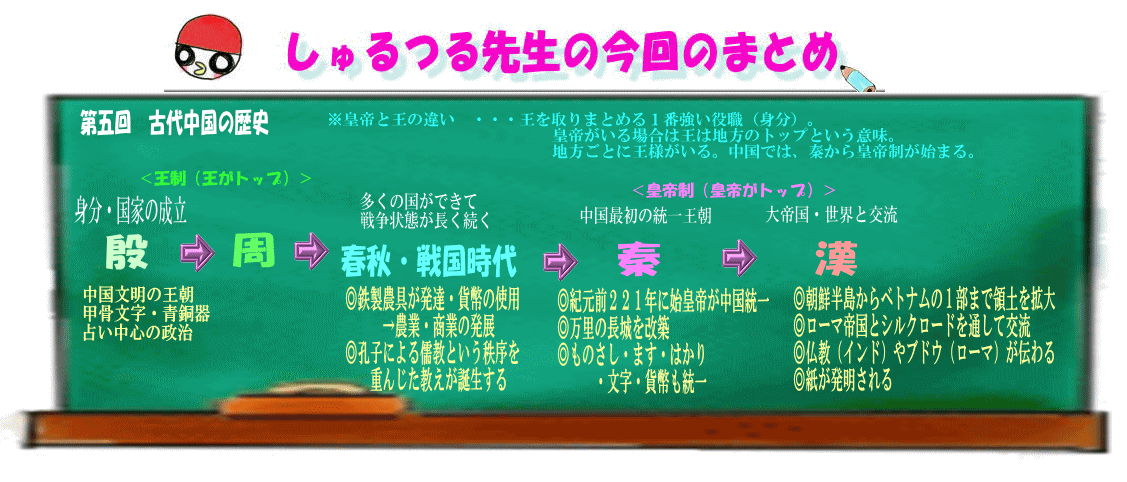

「うん!そういうこと。それでは今日はここでおしまい。ここでは、細かいことまで説明したんだけど、それは歴史の考え方を教えたかったのがほとんです。テストで覚えるのは、王朝名の名前と順番・そしてそれぞれの王朝名の特徴だけで良いわよ。」

「うん!そういうこと。それでは今日はここでおしまい。ここでは、細かいことまで説明したんだけど、それは歴史の考え方を教えたかったのがほとんです。テストで覚えるのは、王朝名の名前と順番・そしてそれぞれの王朝名の特徴だけで良いわよ。」

「でも面白かった~。戦争のなくし方なども知ることができたし。」

「でも面白かった~。戦争のなくし方なども知ることができたし。」

「それはよかったわ~。では、今度は日本の歴史に移りますね~。それではおわります。」

「それはよかったわ~。では、今度は日本の歴史に移りますね~。それではおわります。」

ーーーーーー

キンコーンカンコーン

ーーーー

オワリ。

以上です。わかりやすく解説していので、「こういう説もある!」という専門的なことを引き合いに出されてもお答えできないことがあるかもしれません。申し訳ありません。不快な気持ちになった方は申し訳ありません。

自分が英会話が出来ないのを恥じないで、今から少しでも相手のことを愛する(恋愛という意味でなく人類愛という意味)ことに努力したら、少しでも英語で話す勇気が持てるかな?と思います。

自分が英会話が出来ないのを恥じないで、今から少しでも相手のことを愛する(恋愛という意味でなく人類愛という意味)ことに努力したら、少しでも英語で話す勇気が持てるかな?と思います。

今回は歴史模擬授業です。 模擬授業5回目です。

今回は歴史模擬授業です。 模擬授業5回目です。

→生徒その2(はむちゃん)、

→生徒その2(はむちゃん)、 →生徒その3(ねこちゃん) だとだと思って読んでください。

→生徒その3(ねこちゃん) だとだと思って読んでください。  「ぼく覚えたよ。メソポタミア文明とエジプト文明とインダス文明と中国文明!」

「ぼく覚えたよ。メソポタミア文明とエジプト文明とインダス文明と中国文明!」 「その王様を倒したくなる!」

「その王様を倒したくなる!」 「はい!」

「はい!」 「ケンカはやめさい!って怒ると思います。それで、一気にシーンとなる?」

「ケンカはやめさい!って怒ると思います。それで、一気にシーンとなる?」 「でも、人々の自由を許して戦争を取るか、人々に我慢をさせても平和をとるか?という究極の選択で、秦の始皇帝は平和を取ったんだね。ちょっとやりすぎだとは思うけど・・。反対意見を聞くことで、さらに良い政治ができる気もするけれど。」

「でも、人々の自由を許して戦争を取るか、人々に我慢をさせても平和をとるか?という究極の選択で、秦の始皇帝は平和を取ったんだね。ちょっとやりすぎだとは思うけど・・。反対意見を聞くことで、さらに良い政治ができる気もするけれど。」

「そうなんだ・・。いやっていうほど習うんだ。でも楽しみだわ。」

「そうなんだ・・。いやっていうほど習うんだ。でも楽しみだわ。」

梅雨が始まってじめじめして辛い時期ですが、がんばっていきましょう!

梅雨が始まってじめじめして辛い時期ですが、がんばっていきましょう!