まず1つは、

まず1つは、 もう1つは、

もう1つは、

イラストは趣味で描いたものです。

まず1つは、

まず1つは、 もう1つは、

もう1つは、

」と

」と

みなさま、本日もありがとうございます。

更新がノロノロすぎて申し訳ないのですが、「れくす先生の歴史授業」の続きが書けましたのでアップさせていただきます。

可能な限り、定期的に更新できるようにしたいです。

現在、子育ての方向性で悩んでいて、なかなか記事を書けない状態が続きまして・・・。

れくす先生の歴史模擬授業シリーズです。

今回は、第5回 古代の文明①(導入編) の話です。

※この授業のコンセプトは第1回の内容をご覧ください。

「古代文明」の分野は、中国文明以外は私立中学入試ではあまり出ない分野です。

中学生になってから初めて習う内容のことが多いです。

(私立中学入試で絶対に出ない、とは言えないので、受験予定の学校の過去問の確認をオススメします。)

テスト勉強のために用語を覚える、という意味では

最初から用語をしっかりバシバシ入れた方がわかりやすいと思います。

ただ、今回のシリーズは、

「はやく覚えないと誰かに人格否定される、という不安感でパニックになることを

防いで、落ち着いて、学校とは関係なく、受験勉強し続ける」というのが目的の1つなので

「用語を受け入れる前に下地を作る→その後でテストで用語をバシバシ出す」

・・・という形にしています。

今回から、何回かに分けて、

世界史の部分、文明の誕生と代表的な文明を見ていきます。

今回は、導入のみを扱い、

次回から、各文明を見ていきます。

歴史の内容を習うとき、

「どこに視点をおいて、その歴史を見ていくか」

「あらゆる情報をどう整理していくか?」

というのを先に先生に提示してもらえると、

具体的な内容に入ったときに、頭に入りやすかった経験がありました。

そのため、

初めての分野をお話するときは

「ここは、ここに立って、歴史を見ると良いよ」と話したいと思います。

ではでは始めます。

1 文明の誕生

(1)文明とは

文明は、ある日、突然、作られたわけではありません。

約1万年前に間氷期に入り、新しい環境になり、

その新しい環境に慣れるために定住生活をするようになったことから、徐々に、文明が形作られました。

では、「文明」とは、いったいどういうものなのでしょう?

文明とは、「豊かな生活(当時)を送れるようになった、実質的な状態」のことです。

その状態を具体化したもの、例えば、大きな建物や文字などを

私たちは「文明」とイメージしています。

「文明=豊かな生活」の象徴が

・大きな建物などの集団で力を合わせて作ったものが存在している(存在していた)。

・決まった身分または役職、に従って、社会全体が動いている。

・1つの法則(暦や文字など)で、住民がコミュニティをとり、それに基づいた生活をしている。

・1つの価値観(宗教・法など)で、一定数の人間が考え方を共有している。

・金属器(青銅器など)という高度な技術と集団作業を必要とするものを作成している。

・・・などになります。

各文明には、形が違っても、似たようなものが存在しています。

(2)文明ができるメカニズム

農耕・牧畜を行うことがメインの生活になった人々が多くなり、

様々な地域で、同じ場所に住む生活(定住生活)が始まりました。

同じ人間達で暮らすので、小さな集団コミュニティができてきます。

その生活コミュニティを「ムラ」と言います。

そして、そこで、食料を計画的に生産して蓄えるようになってきました。

場所や、能力の差、運、などによって、蓄えに差が出てきます。

「蓄え」を別の言い方で言うと「富(とみ)」になります。

蓄え(富)の差が、そのまま、貧富の差になっていきます。

そして

この「蓄え=富」を巡る戦いがおき、そこで勝利した者や

農作業や(豊穣の祈りなどの)祭りを指揮していた者、などの中から

強い権力を持つ支配者が出てきました。

そうして、1つの集団コミュニティ内で、支配者・被支配者が生まれ、

だんだんとそれが、次世代に引き継がれるなどして固定化していきます。

(もしくは、支配者が次々と変わっていく形)

その結果、1人のリーダー(または1つの組織や1つの固定集団)が支配者になり、被支配者を動かすことになります。

こういうと、嫌がる被支配者を支配者が強制的に動かそうとしている、というイメージを持つ人もいるかもしれません。

中にはそういう人々もいたでしょう。

でも、今のように「先祖が残した建物や知識」があるわけでなく、

「0」から、その「建物」「知識」を作っていった時代なのですので、

「優れたリーダーに従った人々が、力を合わせて、建物やルールを作っていった」

と思った方が、私はしっくりきます。

暦がないと、農作業はできません。

暦に従って農作業することで、計画的に種をまき、育て、収穫することで、

食べられる農作物を多く、手に入れることができます。

集団をまとめるには、その場にいる人だけでなく、空間や時間を超えて、情報を伝える必要があります。

それを実現するツールが文字になります。

文字そのものは、「文明」に必須アイテムというわけではありませんが、

文字がない場合は、別の意思伝達共通手段があったと思われます。

世界各地には様々な文明があります。その中で、「◎◎文明」という名称がついた状態で中学生レベルで

習う4つの文明は4つになります。

4つの文明は、

メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、中国文明。

(昔は、この4つの文明をまとめて、四大文明と言っていましたが

現在ではその括りの用語は使いません。)

また、他にも「文明」という括りでは「用語」として中学では聞かれることはありませんが、

メソポタミア文明・エジプト文明と時代的、文化的にリンクしている、

古代ギリシャ、古代ローマも扱っていきます。

(ギリシャは、エーゲ文明や、クレタ文明、ミケーネ文明などの用語はありますが、

中学では「◎◎文明」としては扱わず、ミケーネ文明後のポリス社会の古代ギリシャのみを扱います。)

話を、メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、中国文明の話に戻します。

文明の内容を覚える(理解していく、情報整理していく)ときに・・・

a:文明名とその場所

・・・その文明が存在したところが、現在のどの地域(国名)にあったものか?までチェック。

文明関係だけでなく、歴史を学ぶとき、場所も一緒に覚えることは大切。

b:文明があった川(大河)の名前

・・・大河(大きな川)が近くを流れているからこそ、農耕もでき、大きな荷物も運ぶことができます。

そのようなことから、文明の発祥には、大河の存在は、ほぼ必須とも言えます。

(地域によっては、大河がない文明もありますが、中学で習う文明では大河は必須です。)

c:文字

・・・必ずしも、どの文明にも「文字」が存在しているわけではないですが、

中学レベルで習う文明は、すべて文字が存在している文明になります。

そして、この文字があったからこそ、現代の我々は、その時代の歴史を多く知ることができます。

d:建物、遺跡

・・・現存している建物もあれば、かつて建物があったとされる痕跡のある場所(遺跡)もあります。

建物や遺跡から、当時の人々がどういう暮らしをしていたのか?政治形態はどのようであったのか?を推測することができます。

e:王朝・国家名

・・・各文明内で、ずっと同じ一族や地域がトップに立っているわけではないので、王朝の移り変わりはあります。

しかし、中学では、中国の王朝以外は、王朝名は、ほとんど扱いません。

※王朝とは?:歴史の分類方法の1つ。君主が歴代同じ血筋の人になる、または、同じ君主のタイプで国を支配するごとに、

1つのまとまりで考える。

f:その他

・・・その文明で使われた、暦やきまり、宗教、学問(数学など)など。

・・・・の6つの項目に分けて見ていくと良いです。

その文明の時期(◎◎年頃、××年前など)はチャックして、

頭を整理していく必要がありますし、時期を覚えるにこしたことはありません。

ただし、細かい暗記(語呂合わせ年号など)に固執する必要はありません。

ただし、その文明が一番古いか?同時期の文明の動き、文明同士の交流はあったのか?などは考える必要はあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回は以上です。

次回から具体的な内容に移りたいと思います。

ご覧いただき、ありがとうございました。

」

」

」

」

」

」

みなさま、本日もありがとうございます。

前回、このブログで、新たな歴史模擬授業作成&同人誌作成をするにあたって、

自分がどういう気持ちで作っていくか?の話をしました。

今回は、その続きです。

今回は、ひとえに「勉強」「学習」というけど、

そもそも、「勉強」「学習」ってどういうこと?というのを

私なりの視点で話したいと思います。

あくまで、私の視点なので、「ああ、こういう考え方もあるのね」という程度で思っていただければ幸いです。

歴史を学習する方法はいくつもあります。

学校や塾、家庭教師の先生の授業を受けていたら、いつのまにかテストで点数をとれる。

さらに自分だけで調べ物ができ、集団での話し合いでも疲れず、違和感も感じず、

その調べたものが学校の先生に評価され、内申点もつき・・という状態の子のみが

「歴史の勉強」が得意になる要素を持っているわけではありません。

「歴史の勉強」ができるようになりたいのに、

学校の先生たちの言うことを聞いても、他の歴史の授業が得意な子の真似をしても、結果がでない子は一定数います。

「自分はバカだ。一生、歴史の勉強はできないまま人生を終えるんだ。」と絶望した、小・中学校時代の私もその1人です。

でも、途中で、「他人」主導でなく、「自分」主導で、勉強すれば、だんだんとテストの点数はあがってきました。

それには、きちんと、「テスト勉強」と「自習」を分けて考えたことが必要でした。

勉強できる権利は、学校に通っている子、集団生活が合う子が持っているものではありません。

すべての人に、「勉強できる権利」があると私は思います。

その権利を行使できる(勉強ができる)場が、現在は、「学校」以外では、なかなか難しい、というの世界が現状です。

少しでも抗って、「勉強できる権利」を使えるようにしたい!

小学校のころに先生に「劣等生」呼ばわりされて、自分は一生「勉強できない」と思ってしまった私。

それがどれだけ辛くて、悔しかったか!他人の評価で自分を評価してしまったことが、今でも悔やまれます。

「自分は勉強できない」という縛りを自分で決めて、いざ勉強しようにも、1つでもわからないだけで発狂した、あの日々。

でも、自分だけの世界で、自分だけで勉強するようになってから、

やっと勉強ができるようになったことで、「勉強」の方法が1つではない、ましてや、

学校が独占して良いものではない、と気がつきました。

学校を批判するつもりはありません。

でも、自分が学校の勉強方法に合わないのは事実で、学校や学校の先生を否定するつもりもありません。

だからといって、学校に合う勉強方法にシフトするつもりはないです。それは、自分を否定することだから。

その折り合いをつけるために、

「学校」とは?「勉強」とは?を考える必要があると思います。

(1)「勉強」と「学習」は違う

「勉強」も「学習」も、

どちらも「学問を習い、自分の能力として吸収する」という行為そのものは同じなので混同しやすいのですが、

私は「勉強」と「学習」は違うものとして考えた方が理解しやすいです。(あくまで私の考えです。)

私がイメージする意味合いになりますが、「勉強」と「学習」の違いを説明したいと思います。

例えば、どちらも同じ内容A(例:平安時代)を扱うとします。

そのAで、習ったことを出来るようにする、使いこなせるようにするのが「勉強」です。

例えば、摂関政治を習ったときに、「摂関政治」とはどういうものか?というのと、

「摂政」・「関白」という言葉、その摂関政治の最盛期のころの摂政・関白が「藤原道長」と「藤原頼通」

という人物である、というのを把握&用語として覚えることが必要な行為です。

きちんと理解できたのか?覚えたか?の確認のために行うのが、テストです。

そのAで、自分が気に入った内容を掘り下げたり、習った内容の行間や背景を調べたりするのが「学習」です。

例えば、摂関政治を習ったときに、「関白」の語源は?なぜ藤原氏が朝廷内で力をつけることができたのか?の過程、

藤原道長とはどういう人物なのか?その時代の服装(束帯や、いわゆる十二単、など)を調べたりするなど、が「学習」です。

<勉強>

以上のことから「勉強」は強制力があり、「集団」「社会」で生活する上で、必要な知識・スキルを身につけるためのものです。

誰のために「勉強」するか?というと、国力のためという「国家」に必要な側面が「勉強」にはあるのは確かなんです。

ただ、そういうと、「国のため」=「戦争のために疑問を持たず、喜んで自らの命をささげること」と思われる方もいるかもしれません。

そういう意味の、「洗脳的な」国力という意味ではありません。

国民が国家をつくります。

国民の1人1人の力が国力になっていき、国の経済力があれば、

それが結果的に国民に余裕ができ、他人や他国に攻撃的になる確率が減ります。

また、多くの知識を得ることで、

自分で「戦争はどんな理由があってもしてはならない。」という結論に自ら導き出すことができます。

知識を多くなると、他人の言動でいちいち感情を揺さぶられたりしないですし、他人を必要に怖がらなくてすみます。

他人が怖いから、攻撃的になる人もいます。

不安感が減れば、自分の才能を解放できます。それが国力につながります。

「知識を得る」場合、好きな物、興味のあるものを覚えることは可能でも、好きでないこと、

興味のないことは自主的に覚えるのはほぼ不可能です。

そのため、どうしても「強制力」が必要です。それが「勉強」なのです。

自分に本当に必要な知識が、実は好きでないこと、苦手だと思っていた知識内容だったりすることもあります。

また、強制的に知識を得ることで、最初は嫌いと思っていたことが好きな物にかわることもあります。

また「苦手」だったのは、高すぎる才能ゆえに・・のパターンの子を何度も見てきました。

そのため、「強制力」が働くことで、「苦手」だと思ったものに真剣に取り組んだ結果、

秘めたる才能を開花させることもあり得るのです。

「国力」「強制的」という単語だけみると、「悪いこと」のように見えます。

でもそこに「国のために自分を犠牲にしてがんばる」のではなく、

「個人個人の能力開花のために」それが結果的に「国力」につながる、

と考えれば、個人の幸せを追求できる方法にもなると思います。

<学習>

強制力が必要な「勉強」に対して「学習」は自主性の側面が強いです。

自分で本を読んで調べたり、その学習で得た知識で、新しい発想や発見もできます。

また、裁縫や絵描き、博物館や遺跡、お城などを巡る旅などもの別の分野に、

その学習内容をリンクさせ、趣味として楽しむこともできます。

(3)教育現場は「勉強」「学習」のどっち?

この「勉強」「学習」は、どちらか一方が、「良い・悪い」「優れている・劣っている」というわけではありません。

問題は、ア:どちらに主軸をおくか??の割合、がポイントになってきます。

これから、「勉強」と「学習」の比率配分の違いをいくつかの例を通して、見ていきます。

学校で習った内容で気になったものを自分で調べて詳しく読みたいと思ったとします。

でも、その調べる内容、詳しく読む内容は、テストに直接関係ないものだとします。

その際は、自主的に調べるものとなるので「学習」となります。

<「学習」が「勉強」に影響するもの1:良い影響>

「学習」で知った内容によって、「勉強」で習った内容の行間がわかったり、

イメージがしたすくなって「勉強」内容を脳内で画像として再現でき、1度に情報が入ってくるようになります。

結果、「勉強」内容も覚えられ、テストの結果も良くなります。

よって、「学習」することで「勉強」の結果は変わってくる、ということです。

<「学習」が「勉強」に影響するもの2:悪い影響(「学習」の暴走)>

「学習」をしたから「勉強」もできるようになった経験を重ねていくと、

「『学習』をしていないと『勉強』できない、『勉強』をしても意味が無い」

という図式が脳内にできあがってしまうことがあります。

そうなると、

「興味がないことは勉強できない」

「調べても自分が求める答えがなかったから、勉強内容をこれ以上、前に進めることができない」

という考えになってしまいます。

そして「勉強できるようにするために、興味を持たなければ!好きにならねば!」と焦ってしまう。

しかし、「好き」「嫌い」の感情というのは、がんばって変えられるものではありません。

もし、変えようとしたら精神に支障をきたします。ストレス過多になります。

そのような思考を続けていると、

「好き」「得意な」分野(自分で学習した分野)のみは、

テストで点数をとれても、それ以外の分野では点数をとれなくなっていき、

最終的には勉強そのものに苦手意識を持ち始めます。

それにより、同級生にバカにされたり、先生にいじめられたり、劣等生・問題児扱いされることまであれば、

だんだんと「自分はバカなんだ」と思い込み始めて、

せっかく「学習する能力」があるのに、その能力を自分で封印してしまう場合があります。

また、歴史を好きな気持ちはあっても好きな歴史人物はいない状態でも焦る子もいます。

特定の歴史人物が好きな子は歴史のテストで高得点をとれることが多いことから、

別に歴史人物を好きにならなきゃ点数とれないという図式もできてしまう子がいますが、

別に好きにならなくてもテストで点数とれます。「好き」は感情。テストで大切なのは、情報整理なので。

テストで点数をとること、そのためにノートをまとめ、問題演習を解くことは、

テストを作成した機関に自分を点数化してもらうことになるのだから、

テスト勉強は「勉強」の分野になります。

<「勉強」が「学習」に影響するもの:悪い影響>

テストでわかりやすい結果を出す(テストで点数をとる)ために、

「勉強」で習うこと以外を完全に拒否してしまい、100%丸暗記になってしまうことがあります。

A(→)Bという内容を習ったとき、テストでは「A」と「B」の用語のみが出るとします。

そのとき、すんなり「A」「B」の用語が頭に入るのなら、それでOKだと思いますが、

そうでなければ「→」の部分を自分で「学習」していく必要があります。

また「A」「B」という用語を意味もわからず、覚えようとする人もいます。

その場合、覚えたと思っても、すぐ忘れてしまいます。

そのため、定期テストである程度までの点数はとれますが、

一定以上の点数と順位はどれだけ、本人はがんばったつもりでも、とれなくなることが多いです。

すべての内容が出る入試問題だと、丸暗記では点数をとれません。

<「学習」が「勉強」に必要なもの>

「A」と「B」の用語の丸暗記だとすぐ忘れてしまいますが、「A」「B」を画像でイメージできると覚えても忘れないこともあります。

人間というのは、意味不明なものを覚えることができる数は多くなく、

画像や文字としてのイメージを伴ったり、情報を整理すると覚えられることが格段に増え、また忘れません。

「承久の乱」「応仁の乱」を「ジョウキュウノラン」「オウニンノラン」と覚えるのでなく、

「乱」というカテゴリーで考え、「乱」のうち「承久」、「応仁」という名称のついた「乱」である、と考えるだけで、

かなり情報整理がつきます。

さらに、資料集でその乱を画像で覚えたり、もしくは、ドラマやマンガなどで画像を明確化しても良いです。

いくつも画像でのイメージを得ていくと、資料集やドラマ・マンガでの画像がない歴史的出来事も、

自分なりのイメージをつくることができます。

このように、情報整理したり画像イメージをつけるのは「学習」の分野で行います。

「A」「B」という用語しかテストには出ませんがテストに出ない内容まで知っていることが

結果的に「A」「B」を覚えて、テストで点数とれることにつながります。

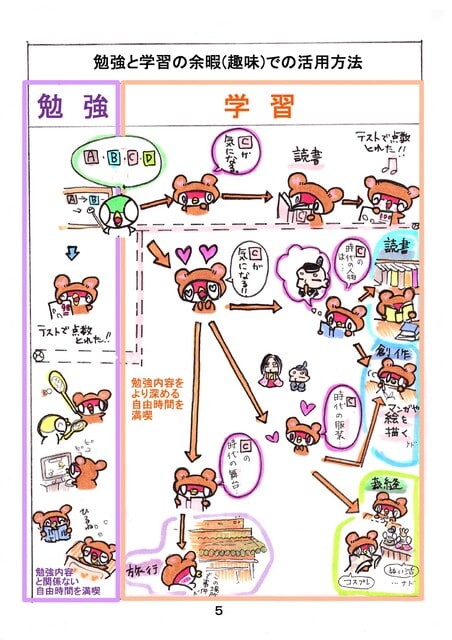

(4)「勉強」と「学習」のバランス配分がポイント

上記のケースでテストにおいて自分の理想とする結果が出せなくなったのは、

「勉強」と「学習」のバランス配分が崩れたこと、主軸がぶれたことが大きな要因です。

この2つのバランス配分は1つではなく、目的によって、いくつかの配分があります。

<主軸:テストで結果を出すだけのバランス配分>

「テストで結果を出す」という目的なら、勉強:学習=7:3(高校レベルなら6:4)、主軸は「勉強」にします。

そのらめ、「学習」をしても、「理解」「納得」できないものは、用語をそのまま覚える覚悟も必要です。

<主軸:自分の才能を伸ばすときのバランス配分>

「自分の才能を伸ばす(余暇の時間)」なら、配分は、勉強:学習=1:9で。

どんなことでも興味ある、気になるところを徹底的に調べて楽しむ形。

学習力のおかげで、確実に実録が伸びますので、余暇の時間(自由時間)に「学習」に力を入れると、

いざ、勉強をするときに、その才能が発揮できます。

ただし、テストの1週間前~テスト当日だけは、1の「学習」主軸の配分(勉強:学習=7:3)のほうに思考・価値観をシフトさせます。

(5)学校や塾に関して、私が違和感を感じる理由

①違和感の正体

ここで「勉強」「学習」の配分ミス、主軸のブレがあるのが児童(小学生)、生徒(中学生・高校生)なら、

勉強をしていくうちに、自分の目的や思考に合うやり方をみつけていけば良いと思います。

問題なのは、子供(生徒)と「勉強」に関わる役割のある、かつ、強制力のある大人(学校、塾、家庭教師の先生など)が、

「勉強」「学習」の配分ミス、主軸のブレがあるケースです。

そのお話を今からしていきたいと思いますが、あくまで個人的な考えなので

それをご了承していただけると助かります。

学校批判・塾批判のつもりはなく、

現在、学校や塾に合わない子が「自分がいけないんだ!」と自分を責めることを防ぎたいために

書いた内容です。

「学習」できるか否かは才能によるものが大きいです。

ただ、そう言うと、「学習できるのは才能なのだから、放置しておけばよかろう」と思われる方もいらっしゃいます。

でもそれは私は違うと思います。

いくか素質・才能があるからといって、何でも最初からスラスラできるわけではありません。

ある程度の過去の人々が作ったものから学んだり、それを真似たり、分析したりして、だんだんと、その才能が開花していくのです。

ピアニストが過去の作曲家に作られたピアノの曲を何度もひくことで、

画家が過去の画家の絵を見たり、摸写をしたりすることで力をつけて、現代の芸術家として活躍していくように・・・。

芸術分野だけでなく、勉強内容の「学習」の才能も同じです。

「勉強」を教える立場の大人が「勉強」つまり学校内でのテストで点数をとれて、

入試で合格できるようにすれば良いと思って行動すると、例えば、以下のような行動になりがちです、

ア:ひたすら100点満点をとれるようになるまで、何度も確認テストをやりつづけるのを強要する。

そして、場合によっては100点をとれない生徒を努力不足と決めつけ、人格否定することも。

イ:「授業と関係ない質問をするな!」と質問する生徒を怒ったり、馬鹿にする。

(その質問は、知識がある人から見たら、関連性があると思われる内容でも、テストには出ない内容のときもある。)

ウ:テストの点数や順位、志望校合格のみしか価値観を見いだせなくなる。

必要以上に問題演習をさせて、テストで点数をとらないと人生が終わり、親に失望される、のような将来の不安感をあおる。

・・・・など。

<学校>

先述のように、「学校」は「勉強すること(勉強させること)」を目的とした機関だと思います。

極端なことを言ってしまうと、税金で成り立つ、公立の小学校・中学校の教育は、国力に関係することに国の税金を使うのだから、

強制力がある程度必要な「勉強」です。

「勉強」は「強要する」ことが要素の1つにあるのだから、「勉強」という用語になるとも考え、ることができます。

集団授業をするメリットは、同調圧力や周りとの差により競争的に「半強制的」に学べること。

「同調圧力」や「競争意識」は悪いことのように思われますが、

ほどよい負荷なら、かえって成長できることができます。

しかし、その「ほどよい負荷」をたもてず、かなりきつい「同調圧力」、例えば皆と同じことをできない子をいじめる、

かなりきつい「競争意識」、例えば1番でなければ生きてて意味が無い、順位が低い子はいじめる、

ということになってしまうこともあります。

しかし、「同調圧力」や「競争意識」そのものは、うまく活用すれば、「勉強」できる、良き相棒にも成りえます。

しかし、今の学校は、「 みんなで話し合って、気になることを自ら調べよう

みんなで話し合って、気になることを自ら調べよう 」という指導方針です。

」という指導方針です。

集団授業という場では、「自主性」を促した時点で、

「強要」となり、「自主性」は失われ、

「自主性」があるからこそ効果のある「学習」は、

ほぼ意味の無い、表面をさらっただけの学びに変化をします。

なぜなら、どうしても、まじめな生徒さんほど、

学校の先生への「ごきげんうかがい(ゴマすり、だけでなく、怒られないか?の不安感でのごきげんうかがいも含む)」が出てしまうから。

だから、今の学校での「集団での調べ物」の授業は、いつか破綻し、

10年後、20年後に、まだ日本が存在していれば、日本の学校制度は今とは全然価値観が違う教育機関になっているのかもしれません。

※集団の調べ物が悪いわけではないですが、このままの「やっただけ」な感じの授業のままでは破綻するかも?という意味です。

<塾>

塾は元々、学校とは直接関係のなり、別の「学習」「勉強」の場だったと思います。

自学習とは違い、指導者と、その指導者に学ぶ人(生徒)がいて、ある程度の強制力のある「学習」を塾は提供します。

その点では、学校同様、矛盾点がある、という見方もできます。

しかし、塾は学校と違い、「こういう人間になってほしい(こういう人材が国家には必要)」という形の教育ではなく、

「自分はこういう人間になりたい(こういう知識やスキルを得たい)」という考えを持っている人が、

その目的に応じて、「自主的に行く」ところです。つまり、「学習」の側面が強かったのが塾でした。

江戸時代の「塾」を想像するとわかりやすいかもしれません。

学校の授業とは、必ずしもイコールになっていませんでした。

しかし、今はどうでしょう?

「学校の定期テストのため」「行きたい学校に合格するため」の、

学校ありきの、つまり「学校の下請け」機関のところになっている側面があります。

③学校と塾の立ち位置の変化

元々は

勉強の割合の方が高い→「学校」

学習の割合の方が高い→「塾」

・・・という立ち位置でした。

しかし、学校側が「学習」という名の強制を行うようになったことで、

学校が本来すべきであった「勉強」を塾が担うようになりました。

昔のように、

「学校の授業をきちんとまじめに聞いていたら、テストで点数をとれるし、志望校に受かるよ」という図式は難しくなり、

塾ありきの「勉強」が小学校・中学校の生活が今のスタンダードになってきました。

(6)学校と塾という集団指導・家庭教師という個別指導以外の選択肢

じゃあ、塾で「勉強」すれば良いじゃない!と思われるかもしれませんが、それで完全解決とは言えません。

学校は人口に応じて、必ず、日本全国にある機関に対して、塾は人口の多い都市部に集中しています。

家庭教師も同様です。また、塾や家庭教師には、学校と違い、全部、自費です。

また、人によっては、塾だろうが、家庭教師だろうが、他人とのコミュニケーションは必要で、

それだけに精神的体力を使ってしまうと、結果、勉強内容が頭に入らない子もいます。

塾や家庭教師の先生が必ずしも自分に合う指導をしてくれるとは限りません。

「集団に適応するのが正義」、あいまいな指示を出したのは先生側だけれど、

他の生徒さんが読める空気を読めなかった生徒さんいは、人格否定をする「危険な」先生もいます、

逆に、肯定ばかりする優しいだけで、生徒さんの力を上げてくれるわけではない先生もいます。

そのため、学校が合わないから「塾を」「家庭教師を」・・とできるワケではありません。先生探しで疲れてしまいます。

(7)本という選択肢とこの本の目指すところ

そこで、もう1人の、しかも、「安全」な先生の授業を受けられるツールがあります。それが「本」です。授業を受けているような感覚で本を読んで「勉強」し、自分で気になるところは、他の本で学習する形。

自分にこの本は合わない、と思えば、すっと本を閉じ、サヨナラすれば良いだけのこと。

作者には、学校や塾、家庭教師の先生と違い、辞めるときに何も言わなくて良いのです。

「学習」の小・中学生向けの本はたくさんあります、「勉強」の問題集もたくさんあります、

でも「勉強」の授業のような本は?・・というと、少ないです。

私なんかより、もっと優秀な人が、「勉強」の授業のような本を作ったほうが良いのでは?という不安がよぎることはあります。

でも、私自身が「小学生・中学生のころに欲しくてしょうがなかった本」を作成することで、

それで1人でも、私のように苦しい学校生活を送る人を、

そして、学校生活のトラウマで強迫性障害に苦しむような人を減らせたらいい、と思って、作成する決心をいたしました。

まずは、ブログで記事を書きながら、同人誌としての形をつくっていく予定です。

ご覧いただき、ありがとうございました。