みなさま、本日もありがとうございます。

「れくす先生の歴史授業」を再開させて

いただきます。

ただ、以前のように、

パソコンで画像を

作成する時間がないため

手書きのものが多くなりますが

「手書きだと、勉強する気がそれる」とか

「パソコンで書けない先生だと、きちんと教えられるか不安」

という気持ちの方は、

そもそも、このブログをご覧にならない

のでは?と。

今までの記事でも手書きのものもあるし、

今は現役の肩書もないですし。

私のブログは

勉強について、あらゆるものを読んでいる

中で、私のブログも活用している、

つまり、数ある読み物の1つ、

と思って、参考程度にご覧になられている

方が多いと思います。

ただ、パソコンで書いたほうが

読みやすいという方もいらっしゃるのは

わかりますので、可能な限りは

パソコンで書きたいですが、

それだといつまで経ってもブログを書けないので、手書きのものも活用したいと思います。

理想的なことがやれないまま、

グスグスブログなってしまっていますが

可能な限り、更新していきたいです。

ではでは、「れくす先生の歴史授業」を

始めさせていただきます。

前回は、古代文明の導入で

どうやって古代文明の内容を

まとめていくか、覚えていくか、

という話をしました。

今回から具体的に見ていきます。

今回は、

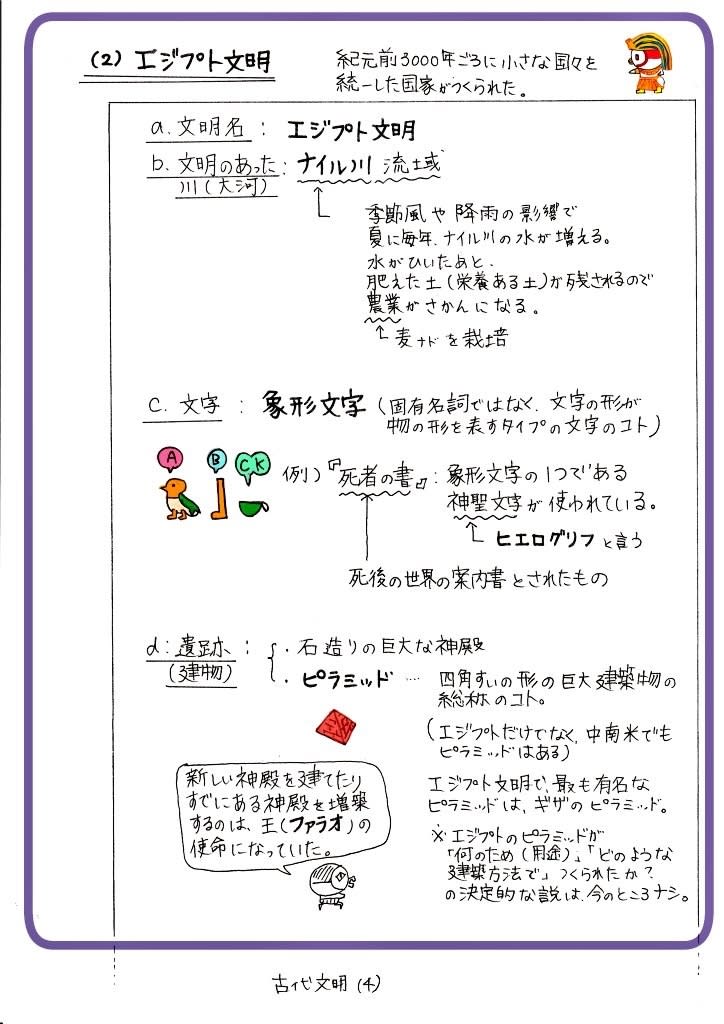

メソポタミア文明とエジプト文明。

1 この文明を習うにあたって

この文明は、それぞれ独立して覚える、

というより、

近くの地域で交流があり、

相互作用があった文明という認識で

歴史を見ていく必要があります。

交流というのは、

人の行き来、貿易などの

平和的交流はもちろんですが

それ以外、つまり、戦争もあったと

いうことです。

そのあたりも踏まえて

歴史の流れを見ていくのが大切ですが

中学生が習う内容は

各文明の文化的な面、つまり、

暦や文字、建物、などがメインで、

各文明でおこった王国の特徴や

王国同士の交流や戦いは習いません。

このあたりは高校生で習います。

この記事シリーズは私立中学受験と高校受験向けの内容なので、今回は、各王国の細かい部分は明記しません。

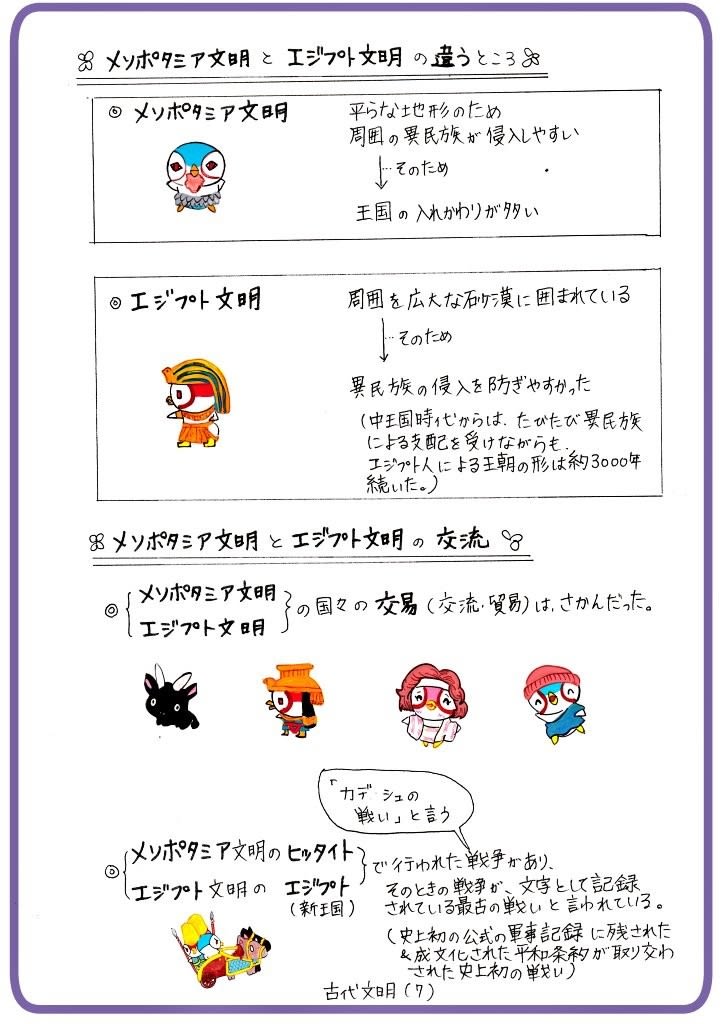

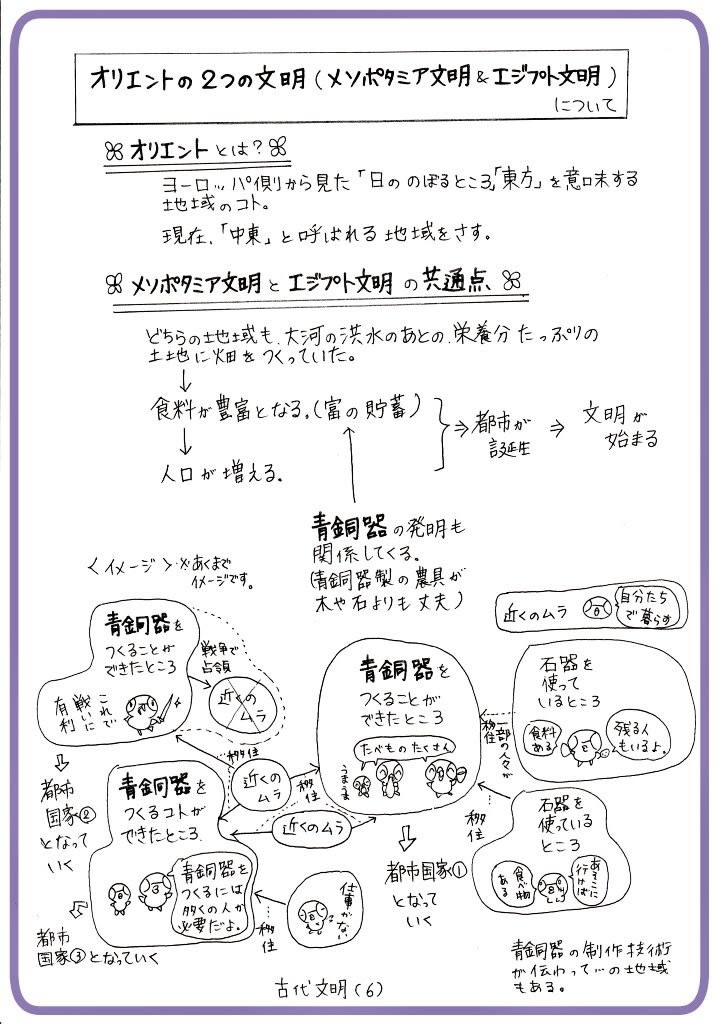

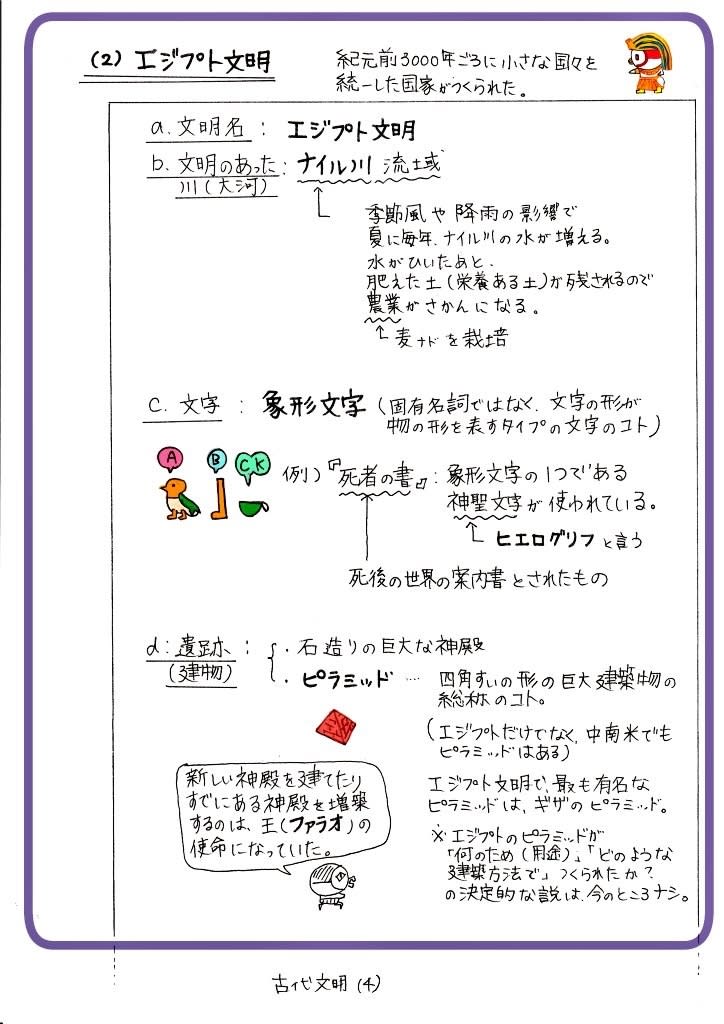

まずは、下の画像を見てください。

これから、「文明」というククリで

習う文明についての全体的な特徴について

簡易的に記したものです。

ではでは

前回、お話したように

文明名、その文明がおきた大河、文字、などにカテゴリー分けをしてみていきます。

今回は

メソポタミア文明とエジプト文明に

ついて、見ていきます。

2 メソポタミア文明とエジプト文明

1 河川名と暦

どちらの文明も、大きな川の近くで

文明が生まれています。

川は古代(近代まで)において

交通の要であり、農業を行う上でも

水があることは大切です。

ただ、そうだとしたら、どの川でも

文明は発達するじゃん、ということ。

川の周りに小さな村(ムラ)はできますが、

文明というのは、村のレベルを大きくした

かなり大きい集団コミュニティである

都市国家が母体となって生まれます。

では、

メソポタミア文明とエジプト文明が

おきた、川は他の川とどんな違いがあったのか?というと、

洪水が定期的におき、その洪水で運ばれた土が栄養がたくさんあったので、農業に適していた、ということが大きいです。

農業というのは、水だけでなく、土も大切で、植物にとっての栄養がどれだけつまっているか?で、農作物が育つか?が変わってきます。

メソポタミア文明では、

チグリス川、ユーフラテス川

という2つの大きな川、

エジプト文明では、

ナイル川が、

そのようなタイプの川(大河)でした。

洪水というと、もちろん、

大きな災害であることは間違いないです。

人的被害阻止のため、そして、

農作物をとる周期もわからないと

安全に確実に農作物を収穫できるために

洪水のおきる法則を見つけ出すことが

必要です。

その法則から導き出されたものが、

暦(こよみ)です。

暦はカレンダーです。

メソポタミア文明では、月の満ち欠けから、

エジプト文明では、太陽の動きから、

それぞれ暦が作られました。

月の満ち欠けから割り出された暦を太陰暦、

太陽の動きから割り出された暦を太陽暦と

言います。

陽と真反対のもの(対極をなすもの)になるものを陰というので、太陰は、太陽と対極を

成すもの、つまり月ということです。

メソポタミア文明では、60進法という

数学の考えも使われました。

60進法は、現代の我々でも使っている

考え方です。

60秒で1分、

60分で1時間、

というように、

60の単位で1つ上の単位に繰り上がる

ものです。

暦とは、時間を人間の考えで区切ったものなので、この60進法で時間を区切ることで、日にち、年を区切ることができることが可能になります。

2 文字

文字というのも、

暦などを記すものとしても必要です。

また、

だんだんと集団の規模が大きくなると

一斉に遠くまで伝達するのに便利なものが

文字とも言えます。

文字は、地域だけでなく時(とき)さえも

超えます。

時空の伝達手段が文字なのです。

同じ文字を使い続けていたら、

未来人にも、当時にどんな人がいたか、

どんなことが起きたのか?

未来までに伝えたいこと(洪水や地震などの災害など)を伝えてくれます。

でも、その文字を使う人々が未来に

いない場合、当時の歴史は闇のまま。

少しの遺跡は残っているかもしれません。

でも、そこで、当時、どんな風に

彼らが考え、何を楽しみにし、生きていたか?は、出土された遺物から想像するしかありません。さらに、遺跡も遺物も少なかったり残されてなかったものは、未来には知られてない歴史になります。

古代エジプトの文字(ヒエログリフ)も、

遺跡としては

残っていましたが、近世、近代の世界には

誰もその文字を使っている人はいませんでした。だからこそ、その解読をするのは

かなりの労力が必要で、

運が良いことに、古代エジプトの文字と

並列されて記された文字が、近代に使われていた文字とリンクすることができ、

解読できました。

文字だけでなく、

伝説、神話などの口頭で伝わったもの、

その口頭伝達したものを文章化したもの、

過去にみつけた法則や公式など、

これらをまとめて「学問」と言えます。

学問というものは、

「テストで点数をとるだけ」

「学歴や就職先を得るため」ための

個人的問題に帰結するものだけでも

ないですし、

「現代の生活に直結するノウハウ」のものだけを学ぶものでもありません。

現代の我々が一度でも、

過去から積み重ねた学問を

断絶すると、過去のものが未来まで

伝わりません。

過去に積み重ねてきたものを未来までに

伝えるために、現在では

公的機関である学校教育が

その一端を担っていると

思うことがあります。

だから、学校という存在は必要だと

思いますが、学校で習う内容を習って

一人一人が未来に繋げていくことが

大切であるだけで、

別に、(国家資格取得目的以外では)

学校という場所で学ぶ必要は

必ずしもありません。

学校の先生以外に

勉強を教えてもらうこと、

自分一人で家で勉強することは

別に悪いことでも

劣ったことでもありません。

逆に学校に行けば、

何でも良いわけでもないかな?と。

学校に行くこと、と、勉強をすること、は

別に分けて考えると良いと思います。

もちろん、学歴、職歴を手に入れるために

勉強するのは、私は好きです。

でも、それだけに特化すると

不登校になったときに残る感情は

「絶望」です。

私達の歩む歴史は、

歴史の「到達点」ではありません。

あくまで通過点です。

なので、

「今は、これだけ科学技術が進んでいるから、昔のような勉強方法(学校がない時代の学び方、本を個人で読んで勉強する、座学で学ぶ、古典を勉強するなど)は悪だ」

「一人で黙々と勉強する人は、将来困るよ!」と決めつけて、

過去の人間が築いたものを否定して、

ぶち壊してしまうのは、

現代人の驕り高ぶりだと思います。

今、現在、生きている私達が、

昔ながらの学び方も肯定し、

未来につなげていくことも

大切だと思います。

同調はする必要はないですが

肯定していくとで未来につなげていく。

この科学技術が突然失われることだって

ありますので。

なぜなら、今の科学技術とは

違う方向ではありますが、

古代文明の時期に生まれた技術は

現在の科学では復刻できないものも

あるそうです。

つまり、過去のものは、今よりも

すべて技術が劣っていたわけでは

ないということです。

少し話が、ズレてしまったので

メソポタミア文明とエジプト文明で

それぞれ使われていた文字の話に

戻します。

メソポタミア文明では、

くさび形文字を、

エジプト文明では、

象形文字を

使っていました。

くさび形文字(楔形文字)の

「くさび(楔)」とは、先の尖った道具の

ことで、その「くさび(楔)」のような「形」をしていることから「くさび形文字」と呼ばれます。

![]()

下の画像がくさび形文字の一例です。

くさび形文字は、水を含んだやわらかい粘土の板に、葺(あし)という植物を削ってペンの形にしたもので削って、文字を記しました。

この粘土板を焼けば長期保存も可能です。

残しておきたい文章などは、そのように焼いていました。

そのような文書が現在発見されているので

我々は歴史を知ることができます。

「くさび形文字(楔形文字)」は

固有名詞ですが

エジプト文明で教科書に書かれている

象形文字というのは

固有名詞ではなくカテゴリー名詞です。

象形文字とは、何かの形の線画抽出したもの。一見、絵にみえますが、文字としての記号になります。

中国で生まれた漢字の一部も象形文字です。

山の形を形どったのが「山」という漢字です。

エジプト文明だと、

鳥の形を文字化したものがあります。

下の画像が一例です。

エジプトの文字でヒエログリフという

言葉を聞いたことがある人もいるかも

しれません。

昔の教科書だと、

エジプト文明の文字は「ヒエログリフ」と

表記しているところもありました。

しかし、ヒエログリフは、古代エジプトの

使われた象形文字ではありますが、

古代エジプトでは使われた文字は他にも

ありました。ヒエログリフは、石碑や彫像などの石に刻まれたものです。ヒエログリフという文字そのものに神の力が宿っているようなイメージで、神の力を必要とする石碑や彫像などに刻まれていました。

その他にも筆記用の文字などもありました。

それで、ヒエログリフ=エジプト文字、ではなく、ヒエログリフもエジプト文字の1つ、という認識なので、古代のエジプトは、

象形文字を使っていた、と表記されます。

3 建物

建物に関してだと、

古代には、ほぼどの地域でも

宗教と密接に結びついてます。

今の学問のように「理科」の内容の

自然や医療のしくみが

ハッキリしてません。

人間というのは、理解できないことに

対して不安感を抱きやすい生き物だと

思います。

そのときに、理解できない現象に対して

「神々」という存在を作り出して

その「神」や「神の使い」が行っているもの、と定めます。

いわゆる、現象を公式化(キャラクター化)

した、とも言えます。

今だと、数字で説明するものを、

「神」で説明しているだけで、

数字による秩序か、神による秩序か?

だけで、「秩序」を維持しているだけの

違いなので。

「秩序」がないと、戦争が常におきたり

理不尽で横暴な人の天下になってしまうので。

ただ、やはり、今の価値観、

いわゆる、数字や法の秩序のほうが

より理不尽さが減るとは思いますが

「秩序」という観点だけで見れば

今の秩序でも昔の秩序でも

どちらも秩序はできていると思います。

今、とくに今の日本の価値観は

第二次世界大戦の経験から

「宗教というのは怖いもの」

「宗教を信じることは悪い事(危険なこと)」と思う人がいると思います。

個人個人がそのように思うのは

かまいません。

でも、「歴史」を見るにあたって、

「宗教を信じて生きている人」

「宗教が根底に根付いている歴史」を

バカにしては、

真実を見ることができません。

さらに、歴史を教える側が

本来は宗教的価値観に結びついていたことでおきた事件や創作物であったものなのに、

「宗教」と分離して、おきた事件や創作物を扱うと、何か矛盾を感じるというか、

事件と事件、その事件をおこした歴史人物と事件が、うまく繋がらなかったりすることが多々あります。

別に歴史を学ぶというのは

「その歴史人物のマネをするため」

「個人の人生の模範にするもの」では

ありません。

その「歴史」を理解することが必要で、

今の価値観では「法律違反」「不適切」「マナー違反」というものもたくさんあります。

でも、その「現在不適切」なものは、

過去にはあったことは事実なのだから、

「現在の価値観」とは切り離して

「このときはこうだった」と

見ることが、歴史を理解することです。

「同調」と「理解」は別物です。

「同調」は同じ価値観で初めて受け入れられますが

「理解」は、同じ価値観でなくても

かまいません。

メソポタミア文明もエジプト文明も

それぞれの宗教がありました。

そして、それぞれの神殿などの

建物が建てられました。

メソポタミア文明では、

ジックラトという神殿、聖塔、

エジプト文明では

ピラミッドやあらゆる神殿

の建物が建てられました。

ピラミッドというのは、四角錐の巨大な建築物をあらわしているカテゴリー名詞なので、

エジプトに建てられたものだけを

ピラミッドと言うわけではありません。

しかも、ピラミッドを建てられたのは

エジプト王朝の歴史の中でも最も古い時代

の建築物です。

多くの人が知っているツタンカーメン王や

ラムセス2世などは、ピラミッドが建てられた時代のエジプトの王(ファラオ)では

ありません。

中学生の習う歴史は

エジプト文明の細かい王朝は習わず、

めちゃくちゃ長い歴史の遺物をかいつまんで習うので、ピラミッドがいつの時代のものなのか?は習わないので、

ぶっちゃけテストでは、年代を

ぼんやりして覚えてても問題はありません。

ただ、テレビでよく見るエジプトの王の歴史は、多くはエジプトのピラミッド建設の時期よりかなり後の時代、と思って見たほうが

より鮮明に歴史を見ることできます。

また、ピラミッドそのものが

王の墓というのは絶対的な答えではなくて

王の墓であるかもしれないし、

それ以外の目的の建物かもしれない、

と様々な説があります。

ピラミッドの作られた方法も

決定的な答えはありません。

今、我々が、知っている歴史は

すべて明らかになってないです。

これからの未来、明らかになる楽しみは

あります。

空白こそ、楽しさが詰まっていて

だからこそ、学問、勉強を根気強く続ける

意義や楽しさもあると思います。

ノートにまとめてみました。

まずはメソポタミア文明。

ついで、エジプト文明。

今回は以上です。

次回は、メソポタミア文明とエジプト文明の

違いを説明し、その後、インダス文明、中国文明と続けていきたいと思います。

ご覧いただき、ありがとうございました。

」と

」と