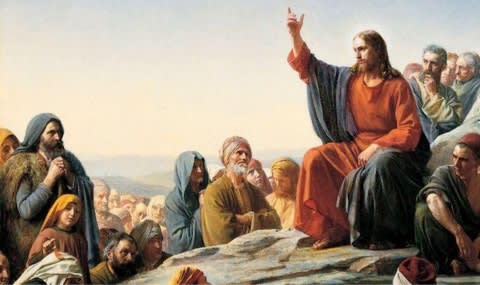

最もシンプルな福音書であるマルコ伝、その1章22節に"人々はその教えに驚いた。イエスが、律法学者たちのようにではなく、権威ある者として教えられたからである。"(新改訳2017)とある。

今までこの箇所の権威とは、分かるようでいてイマイチぴんと来ないところでした。へりくだりと愛に満ちたイエス様が「権威を持って」ってどんな感じなのかな?と。しかし聖書にふれて半世紀以上が経ち、近年は何度もイスラエルに行ったり、律法学者(ラビ)について理解を深めるうち、突然開かれる「わかった!」がこの権威でした。

律法学者とは、要するに学者。学者というものは、必ず根拠・・・・権威ある出典をもとに、自説を説明する。自分の意見や見方はその権威とされる根拠の上に立てていく。論理的と言えば言えるけれど、聞いていてよほど興味があれば良いけど、基本じれったいし、わかりにくい。

律法学者、ラビ的な方のメッセージは、彼らはその根拠をミドラーシュ(口伝律法)やタルムード(成文化されたもの)などを引用し、「はあぁーすごい」たも思うけど、これって単なる解釈の積み重ねであって、確かな聖書ではない。人間の理解をあたかも聖書のような扱いをするが、要注意だと感じる。(膨大なタルムード)

一例を挙げよう。アブラハムの妻サラがヘブロンで死んだ。そしてマクペラの洞窟に葬られている。これは確かに事実だ。しかしその間の事情を、ミドラーシュはアブラハムが息子イサクをモリヤ(エルサレム)の地で犠牲にするためと気づいたので、高齢にも関わらず命がけでベェル・シェバから追いかけ走って、ついに途中のヘブロンで息絶えた、それで墓がこの地にある、とするのである。

しかし聖書は簡略にこう記している。

"サラの生涯、サラが生きた年数は百二十七年であった。

サラはカナンの地のキルヤテ・アルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来て、サラのために悼み悲しみ、泣いた。"(創世記 23章1~2節)

だからミドラーシュが真実であるか、実はわからない。ミドラーシュがもし正しければ、イサクは36歳ぐらいであった、ということになる。「ええっつ36 ! 」である。

しかし聖書は神が預言者などを通して語られたものである。もちろんイエス様もご一緒である。こんな人間的理解を積み重ねたようなミドラーシュのような面倒くさいこと抜きに、単刀直入にみ言葉の真理を語られ、それは聞く人の霊・魂を射抜いたことであろう。どんな律法学者でも、ぐうの音が言えない真理であった。そのことは後ほどのイエス様とパリサイ派、律法学者たちの対決で明瞭に明らかになる。

イエス様は田舎のガリラヤ育ちの、ただの大工の息子である。しかしどんな最高の学者たちをもってしても"その日から、もうだれも、あえてイエスに質問しようとはしなかった。"(マタイの福音書 22章46節)状態となるのである。

権威とは真理であり、真理は神から来る。そのことを「権威ある者」と聖書は語っているのだった。

私はこの権威あるお方、イエス様が、人となられた神であることを心から幸福を感じつつ、信じる。

ケパ

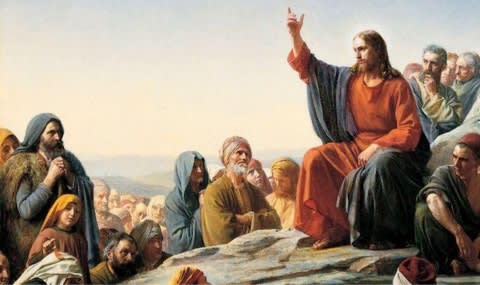

今までこの箇所の権威とは、分かるようでいてイマイチぴんと来ないところでした。へりくだりと愛に満ちたイエス様が「権威を持って」ってどんな感じなのかな?と。しかし聖書にふれて半世紀以上が経ち、近年は何度もイスラエルに行ったり、律法学者(ラビ)について理解を深めるうち、突然開かれる「わかった!」がこの権威でした。

律法学者とは、要するに学者。学者というものは、必ず根拠・・・・権威ある出典をもとに、自説を説明する。自分の意見や見方はその権威とされる根拠の上に立てていく。論理的と言えば言えるけれど、聞いていてよほど興味があれば良いけど、基本じれったいし、わかりにくい。

律法学者、ラビ的な方のメッセージは、彼らはその根拠をミドラーシュ(口伝律法)やタルムード(成文化されたもの)などを引用し、「はあぁーすごい」たも思うけど、これって単なる解釈の積み重ねであって、確かな聖書ではない。人間の理解をあたかも聖書のような扱いをするが、要注意だと感じる。(膨大なタルムード)

一例を挙げよう。アブラハムの妻サラがヘブロンで死んだ。そしてマクペラの洞窟に葬られている。これは確かに事実だ。しかしその間の事情を、ミドラーシュはアブラハムが息子イサクをモリヤ(エルサレム)の地で犠牲にするためと気づいたので、高齢にも関わらず命がけでベェル・シェバから追いかけ走って、ついに途中のヘブロンで息絶えた、それで墓がこの地にある、とするのである。

しかし聖書は簡略にこう記している。

"サラの生涯、サラが生きた年数は百二十七年であった。

サラはカナンの地のキルヤテ・アルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来て、サラのために悼み悲しみ、泣いた。"(創世記 23章1~2節)

だからミドラーシュが真実であるか、実はわからない。ミドラーシュがもし正しければ、イサクは36歳ぐらいであった、ということになる。「ええっつ36 ! 」である。

しかし聖書は神が預言者などを通して語られたものである。もちろんイエス様もご一緒である。こんな人間的理解を積み重ねたようなミドラーシュのような面倒くさいこと抜きに、単刀直入にみ言葉の真理を語られ、それは聞く人の霊・魂を射抜いたことであろう。どんな律法学者でも、ぐうの音が言えない真理であった。そのことは後ほどのイエス様とパリサイ派、律法学者たちの対決で明瞭に明らかになる。

イエス様は田舎のガリラヤ育ちの、ただの大工の息子である。しかしどんな最高の学者たちをもってしても"その日から、もうだれも、あえてイエスに質問しようとはしなかった。"(マタイの福音書 22章46節)状態となるのである。

権威とは真理であり、真理は神から来る。そのことを「権威ある者」と聖書は語っているのだった。

私はこの権威あるお方、イエス様が、人となられた神であることを心から幸福を感じつつ、信じる。

ケパ