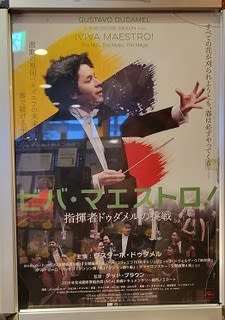

(原題:IVIVA MAESTRO!)とても興味深いドキュメンタリー作品だ。題材になっているのはベネズエラ出身の世界的指揮者グスターボ・ドゥダメルである。ドゥダメルといえば2017年1月のウィーンフィル・ニューイヤーコンサートで指揮を務めたことで有名だが、1981年生まれであり、この世界では若手に属する。

ラテン系というのも珍しく、そのせいか彼のタクトから紡がれる音色は精緻かつ明るくノリが良い。今やベルリン・フィルハーモニー管弦楽団から実力を嘱望されるほどの才能の持ち主であるが、映画はドゥダメルの音楽性を追求するような方向には行かない。本作の主眼は彼の“活動”についてである。

本作撮影中の2017年に、ベネズエラの反政府デモに参加した若い音楽家が殺害される事件が発生。これを切っ掛け手に、ドゥダメルは現マドゥロ政権に対する批判記事をニューヨーク・タイムズ紙に投稿する。それまでノンポリなスタンスを取ってきた彼は、ここで明確に社会への発信力を意識したわけだが、そのせいで彼が主宰するシモン・ボリバル・ユースオーケストラとのツアーは中止に追い込まれてしまう。さらにドゥダメルは実質的に国外追放の処分を受けるのだ。

ここで“ミュージシャン、特にクラシックの音楽家が政治に口出しするのは不適切だ”といった見方もあるとは思う。だが、音楽は社会に密接しているものであり、ましてや当事国の一員であるドゥダメルが関与してはいけないということは絶対ない。そもそも彼はかねてより経済的に恵まれない母国の若手音楽家の育成に取り組んでおり、社会体制あっての音楽であるという立場は崩せないのだ。

こういう“社会の不条理と戦うミュージシャン”という彼の側面を映画は強調し、同時に音楽の持つ奥深さをも表現する。終盤で彼はベートーヴェンの曲を指揮するのだが、これは本当に気迫がこもっている。ベネズエラの状況を考え合わせると、そのパフォーマンスが彼個人の資質だけではなく、外に向かったメッセージをも内包しているのではと信じたくなるほどだ。

監督のテッド・ブラウンの仕事ぶりは、スタンドプレイに走ることなく実直に素材を追っているあたり好感が持てる。クラシック音楽好きだけではなく、広く奨められるドキュメンタリーの佳編だ。

ラテン系というのも珍しく、そのせいか彼のタクトから紡がれる音色は精緻かつ明るくノリが良い。今やベルリン・フィルハーモニー管弦楽団から実力を嘱望されるほどの才能の持ち主であるが、映画はドゥダメルの音楽性を追求するような方向には行かない。本作の主眼は彼の“活動”についてである。

本作撮影中の2017年に、ベネズエラの反政府デモに参加した若い音楽家が殺害される事件が発生。これを切っ掛け手に、ドゥダメルは現マドゥロ政権に対する批判記事をニューヨーク・タイムズ紙に投稿する。それまでノンポリなスタンスを取ってきた彼は、ここで明確に社会への発信力を意識したわけだが、そのせいで彼が主宰するシモン・ボリバル・ユースオーケストラとのツアーは中止に追い込まれてしまう。さらにドゥダメルは実質的に国外追放の処分を受けるのだ。

ここで“ミュージシャン、特にクラシックの音楽家が政治に口出しするのは不適切だ”といった見方もあるとは思う。だが、音楽は社会に密接しているものであり、ましてや当事国の一員であるドゥダメルが関与してはいけないということは絶対ない。そもそも彼はかねてより経済的に恵まれない母国の若手音楽家の育成に取り組んでおり、社会体制あっての音楽であるという立場は崩せないのだ。

こういう“社会の不条理と戦うミュージシャン”という彼の側面を映画は強調し、同時に音楽の持つ奥深さをも表現する。終盤で彼はベートーヴェンの曲を指揮するのだが、これは本当に気迫がこもっている。ベネズエラの状況を考え合わせると、そのパフォーマンスが彼個人の資質だけではなく、外に向かったメッセージをも内包しているのではと信じたくなるほどだ。

監督のテッド・ブラウンの仕事ぶりは、スタンドプレイに走ることなく実直に素材を追っているあたり好感が持てる。クラシック音楽好きだけではなく、広く奨められるドキュメンタリーの佳編だ。