福音歳時記 2月の読書と黙想ー儒教からキリスト教へーその2

萬物に及ぶ仁愛説く藤樹 儒教に伝へし隠れたる神

中江藤樹の儒教思想にキリスト教の影響があった可能性を最初に指摘したのは、日本に於けるキリシタン研究の開拓者の一人でもあった宗教学者の姉崎正治である。姉崎は、1626年のイエズス会年報(ミラノ版)にもとづく、レオン・パジェスの「日本切支丹宗門史」の次の記載に注目した。

「四国には、一人の異教徒がいて、彼は支那の哲学とイエズス・キリストの教えとは同じだと信じ、ずいぶん前から、支那の賢人の道を守ってきたのであった。彼は、キリスト教の伝道師に会って、おのが誤りを知り、聖なる洗礼を受け、爾来優れたキリシタンとして暮らした。」

中江藤樹の儒教思想にキリスト教の影響があった可能性を最初に指摘したのは、日本に於けるキリシタン研究の開拓者の一人でもあった宗教学者の姉崎正治である。姉崎は、1626年のイエズス会年報(ミラノ版)にもとづく、レオン・パジェスの「日本切支丹宗門史」の次の記載に注目した。

「四国には、一人の異教徒がいて、彼は支那の哲学とイエズス・キリストの教えとは同じだと信じ、ずいぶん前から、支那の賢人の道を守ってきたのであった。彼は、キリスト教の伝道師に会って、おのが誤りを知り、聖なる洗礼を受け、爾来優れたキリシタンとして暮らした。」

当時藤樹は、近江の父母の元を離れて、学問研鑽のために四国の伊予で仕官していた祖父と共に暮らしており、祖父の後を継いで郷里の近江に帰ったのが1634年であったから、姉崎はここの記事を手がかりとして、英文の著作'History of Japanese Religion' (1930)のなかで、中江藤樹が切支丹の医者と交友があったという物語伝承に基づいて、「支那の哲学とイエズス・キリストの教えとは同じだと信じ、キリシタンのある伝道師から洗礼を受けた儒者とは中江藤樹であったかもしれない」と指摘したのである。

イエズス会年報の記事だけでは、キリスト者になった当該の儒者を藤樹と同定するのは単なる仮説の域を出ないが、秀吉による宣教師追放令と二十六聖人の殉教後ではあっても、四国伊予の大洲に、キリスト教の洗礼を受けた儒者がいたと云うことは、明確な歴史的事実として認められよう。

中江藤樹について、海老名弾正は「キリストの福音を聞かずして已にキリスト教会の長老なり」(「中江藤樹の宗教思想」、六号雑誌217、1899)と書いている。姉崎正治の仮説の信憑性を史実に即して検証するという課題を賀川豊彦から与えられた清水安三は、戦後間もない頃、その研究成果を「中江藤樹はキリシタンであったー中江藤樹の神学」という著書(桜美林学園出版部1959)に纏めている。

海老名弾正は同志社大学の第8代総長、清水安三は桜美林大学の創立者・初代学長であるから、二人ともキリスト教を建学の精神とする大學の教養教育に関係しており、中江藤樹の思想の中に,日本の宗教的文化的伝統の中にあって、もっともキリスト教に密接している教育思想を見いだしたという点が共通している。

中江藤樹の宗教思想がいかなるものであったのか、とくにキリスト教と関連のある箇所を『藤樹全集』のテキストに即して確認しておきたい。

◎中江藤樹の宗教思想の特徴ー「隠れたる所にいます まことの神」

資料-1 「大上天尊大乙神経序」(藤樹三十三歳ころの作)

趣旨:全知・全能・全善の完備なる徳を備えた唯一の神を礼拝すべき事―その神は本来、名を持たないが、昔の聖人は、それを「皇上帝」とか「大乙尊神」という名號で呼び、万物に生命を与え育み養ってくださるそのかたのご恩に報い、感謝を捧げるために、地上の天子以下すべての衆生にこの神を祀ることを教えられた。

(原文):大乙尊神は、書の所謂皇上帝なり。夫(か)の皇上帝は、大乙の神靈、天地萬物の君親にして、六合微塵・千古瞬息照臨せざる所なし。蓋し天地各々一徳を秉(と)つて、而して上帝の備れるに及ばず。日月各々時を以て明らかにして、上帝の恒なるに及ばず。日月晦なれども明虧けず。天地終れども壽竟らず。之を推して其の起を見ず。之を引いて其の極を知らず。之を息むれども其の機を滅せず。之を發して其の迹を留めず。一物として知らざるなく、一事として能くせざるなし。其の體太虚に充ちて聲なく臭なく、其の妙用太虚に流行して至神至靈、無載に到り無破に入る。其の尊貴獨にして對なく、其の徳妙にして測られず。其の本名號なし。聖人強ひて之に字して大上天尊大乙神と號して、人をして其の生養の本を知つて敬して以て之に事へしむ。夫れおもんみるに、豺獺は形偏氣を受くと雖ども、一點の靈明なほ昧(くら)からずして、獣を祭り魚を祭る。しかるを況んや人は萬物の靈貴なるをや。是を以て先聖報本の禮を修め、以て天下後世を教ふ。

イエズス会年報の記事だけでは、キリスト者になった当該の儒者を藤樹と同定するのは単なる仮説の域を出ないが、秀吉による宣教師追放令と二十六聖人の殉教後ではあっても、四国伊予の大洲に、キリスト教の洗礼を受けた儒者がいたと云うことは、明確な歴史的事実として認められよう。

中江藤樹について、海老名弾正は「キリストの福音を聞かずして已にキリスト教会の長老なり」(「中江藤樹の宗教思想」、六号雑誌217、1899)と書いている。姉崎正治の仮説の信憑性を史実に即して検証するという課題を賀川豊彦から与えられた清水安三は、戦後間もない頃、その研究成果を「中江藤樹はキリシタンであったー中江藤樹の神学」という著書(桜美林学園出版部1959)に纏めている。

海老名弾正は同志社大学の第8代総長、清水安三は桜美林大学の創立者・初代学長であるから、二人ともキリスト教を建学の精神とする大學の教養教育に関係しており、中江藤樹の思想の中に,日本の宗教的文化的伝統の中にあって、もっともキリスト教に密接している教育思想を見いだしたという点が共通している。

中江藤樹の宗教思想がいかなるものであったのか、とくにキリスト教と関連のある箇所を『藤樹全集』のテキストに即して確認しておきたい。

◎中江藤樹の宗教思想の特徴ー「隠れたる所にいます まことの神」

資料-1 「大上天尊大乙神経序」(藤樹三十三歳ころの作)

趣旨:全知・全能・全善の完備なる徳を備えた唯一の神を礼拝すべき事―その神は本来、名を持たないが、昔の聖人は、それを「皇上帝」とか「大乙尊神」という名號で呼び、万物に生命を与え育み養ってくださるそのかたのご恩に報い、感謝を捧げるために、地上の天子以下すべての衆生にこの神を祀ることを教えられた。

(原文):大乙尊神は、書の所謂皇上帝なり。夫(か)の皇上帝は、大乙の神靈、天地萬物の君親にして、六合微塵・千古瞬息照臨せざる所なし。蓋し天地各々一徳を秉(と)つて、而して上帝の備れるに及ばず。日月各々時を以て明らかにして、上帝の恒なるに及ばず。日月晦なれども明虧けず。天地終れども壽竟らず。之を推して其の起を見ず。之を引いて其の極を知らず。之を息むれども其の機を滅せず。之を發して其の迹を留めず。一物として知らざるなく、一事として能くせざるなし。其の體太虚に充ちて聲なく臭なく、其の妙用太虚に流行して至神至靈、無載に到り無破に入る。其の尊貴獨にして對なく、其の徳妙にして測られず。其の本名號なし。聖人強ひて之に字して大上天尊大乙神と號して、人をして其の生養の本を知つて敬して以て之に事へしむ。夫れおもんみるに、豺獺は形偏氣を受くと雖ども、一點の靈明なほ昧(くら)からずして、獣を祭り魚を祭る。しかるを況んや人は萬物の靈貴なるをや。是を以て先聖報本の禮を修め、以て天下後世を教ふ。

(現代語訳-田中):大乙尊神は、『書経』で云う皇上帝である。その皇上帝は偉大なる唯一の神靈、天地万物の主君であり親であって、六号微塵(天地四方の大宇宙と微細なる小宇宙)、千古瞬息(永劫の時間と瞬間)において照臨しない場所がない。天地はそれぞれ一つの徳をとってはいるが、その完備なる徳には及ばない。太陽も月もそれぞれ輝くときがあるが、その永遠なる輝きに及ばない。太陽と月は暗くなるときがあるが、その明るさに欠けるときがなく、天地には終わりがあるが、その寿命は無限である。時間を遡ってもその生起はなく、時間を進めてもその終局を知らない。活動をやめてもその作用は滅びず、活動を始めても、その痕跡を留めない。(至上神は)一つとして知らない物はなく、一つとして出来ない事はない。(至上神の)本体は虚空に充ち、無声無臭、その徳は太虚に遍在し、至神至靈、それよりも大なるものを載せず(無載)、それよりも小なるものによって破られない(無破)。その尊く高貴なること、独り並ぶものなき絶対者である。その徳は測ることができない。その本体には名前がない。聖人は強いてそれに字(あざな)をつけて「太上天尊大乙神」と呼び、人々に命をあたえ養ってくださる根源を知らせ、この神を敬い、この神に仕えさせるのである。考えてみると、(獲物をならべて祀る)豺(やまいぬ)や獺(かわうそ)は、(正通の気を受ける人とちがって)偏塞の気を受ける劣った生物ではあるが、それでも一点の靈明が暗くないので、獣を祭り魚を祭るのである。まして人間は万物の靈貴(霊長)ではないだろうか。このゆえに、昔の聖人は、報恩感謝の礼法を修め、天下後世の人々に教えたのである。

資料-2中江藤樹の神道(唯一神の道)における神の礼拝の意味

〇感覚によっては捉えられない「至上至靈」の超越神やさまざまな鬼神を、目に見える「靈像」として礼拝することができるか、それは迂遠で人を欺くものではないかという問に対して、藤樹は、聖賢ならぬ凡俗の身であっても、明徳の心の眼によって靈像を視るならば、「仮真一致」すなわち「有形の仮像によって無形の真の本体を視ることができる」と主張する。

或人問ふ。「詩に曰く上天の載は聲も無く臭も無し。中庸に曰く、鬼神の徳たるや其れ盛んなるかな。これを視れども見えず、これを聴けども聞こえず。體物遺すべからず。かくのごとくならば、即ち上帝鬼神は形色無かるべし。而るにその形を図画する者、迂にして誣ならずやと。」

曰く「上帝鬼神は形色の言うべきもの無し。無形色をもって神妙にして不測なり。万変に通じ万化に主たること明々霊々たり。是をもって聖賢は畏敬して違わず。....一旦豁然として開悟すれば則ち明徳をもって無形の神を視ること、猶ほ瞽者の昭明にして有形の尊者を見るがごとし。有形の仮像に依て無形の真體を見得れば則ち仮真一致しその別を見ざるなり。(『靈符疑解』)

資料3ー藤樹の摂理論:誠敬の心によって、先天的あるいは後天的な宿命を人は此の世で変化させ消滅することができるし、かりに此の世できなくとも来世で必ず幸福を受ける。

禍福壽夭皆一定の命有って、人を以て変ふべからず。然れども正あり変あり而して又始生の初に受けたる者有り、生后の行に由って受くるものあり。…天定の禍災と雖も、亦変消すべし。もし変消すること無ければ、必ず身后の幸あり」(『靈符疑解』)

資料4ー藤樹の「陰隲(いんしつ)」論―隠れたる神の仁愛の働き

心を無聲無臭の仁に居(をき)て毛頭の盲心雑念なく、真実無妄に人を利し物をあはれむことを行ふを陰隲となづく。たとひ人を救ひ物を助くる行ありとも、心を仁にたてず、妄心雑念あらば誠の陰隲にあらず。故に心を仁にをくを陰隲の大本とす。遇に随ひ感に応じ分の宜をはかって民を仁し物を愛するのことを行ふを陰隲の末とす。本末一貫真実無妄なるが陰隲の正真なり。この陰隲は百福の基本にして、禍を転じ福となすの妙術なり。(全集2巻ー藤樹書簡集より)

中江藤樹の儒教的な観点から再解釈され道徳化された神道は、八百万の神々を統合する唯一神、全知、全能、全善の至上至靈の神を、その隠された仁愛の働きに感謝しつつ礼拝するものであった。それは非人格的な宿命論から人を自由にする教えであり、天の仁愛のなかに自己の心につねに置くことによって、人と物(生きとし生けるもの)を愛することを教えるものであった。

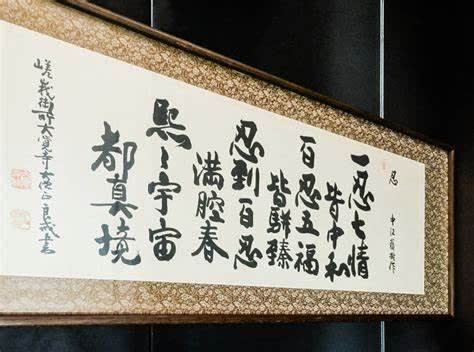

画像は藤樹の自作の詩ー忍字に題す

これは「忍」という言葉に題した藤樹の詩であるが、人間にとって自然な感情(七情)を越える宗教的な徳として「忍耐」を説いている。

一忍七情皆中和 再忍五福皆駢臻 忍到百忍滿腔春 煕煕宇宙都眞境

ひとたび忍べば七情皆 中和す

再び忍べば五福皆駢(ならび)臻(いた) る

忍んで百忍に到 れば満腔の春

煕 煕 (きき)たる宇宙都(すべ) て真境

再び忍べば五福皆駢(ならび)臻(いた) る

忍んで百忍に到 れば満腔の春

煕 煕 (きき)たる宇宙都(すべ) て真境