煎り酒(いりざけ・煎酒)をご存知だろうか?

煎り酒とは江戸時代に醤油が開発されるまで、室町時代辺りから日本で使用されてきた塩味の調味料であり、保存があまり効かない為に保存が効く醤油に取って代わられたという歴史に埋もれてしまった調味料のことだ。

材料は

・日本酒200ml

・梅干(←甘くない梅干、どうも最近の甘い梅干は苦手だ)

・塩小さじ1/4より少なめだが(今回梅干が小さいので少し増やした)、

・分量外の塩(後で調整用)

・カツオブシ一つまみ

と言われている。

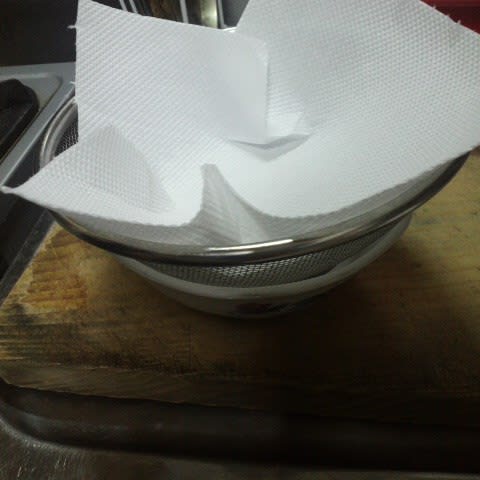

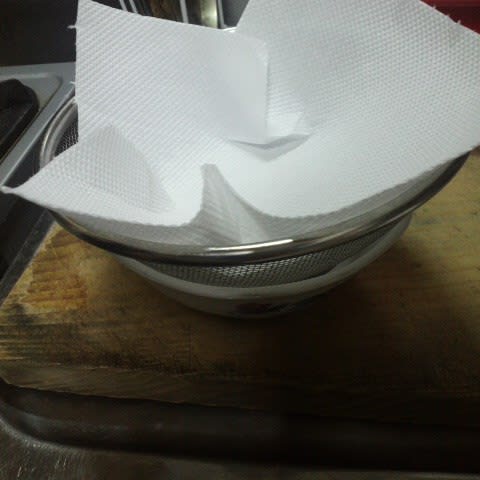

容器にザルとキンチンペーパーか濾し布を準備しておき、

梅干、塩、日本酒を弱火にかけ沸騰するまで待つ(あまり弱火過ぎると沸騰が中々しないので注意)、

軽く沸騰し出したらカツオブシを入れ、弱火で5分~6分ぐらい(かな?)沸騰させる。

(うちの鍋は中央が平らでないので、蒸発もするし、少し片方に寄せて鍋の中で水(酒)溜りを作って沸騰させた。)

糖とアミノ酸タンパク質を加熱すると反発反応で変色して風味が良くなると言われるメイラード反応と同じ仲間の(アルミ)カルボニル反応で少し茶色く変色する(因みにカラメル反応は糖だけ)。

それを濾す。

<調整>

味をみて(基本はかなり上品な味なんだな)塩で調整。

※どんな料理でも(この場合は梅干や塩など)材料の塩加減が違ったり、火加減や気温・湿度が違うので、レシピどおりに作っても、必ず最後に味をみて整えることが料理のコツの1つだと思う。

料理はある程度のアバウトさが必要なんだ。

だから、自分も事務職などでガチガチの時は(徹底してやるし、間違えれば殺されるんじゃにいか!><!と思うぐらい責められるので・・・あまりやられたら殴り返す勢いで身を守らないと、本当に殺されるまで責められる世の中なので・・・なんで言い過ぎに気付かないのだろう?)、

料理が上手くいかなかったりするのであまりやらない。

感性の問題もあるし。

※パラパラと塩で味を調整(1つまみぐらい入れて溶かした)

冷まして完成(濾した時に余った梅干とカツオブシは解して梅おかかや醤油や味醂と煮て佃煮風にしても・・・ま、濃い味キライだからウメオカカでオニギリにでもして終わらすけれど)

寒い時期は冷蔵庫で1週間ぐらい保存出来るのかな。

<使い方>

玉子ご飯(TKG)など玉子料理系と相性が良いようなので、先ず玉子ご飯でTKG。

(地井武男が昔TVで「玉子かけご飯はかき混ぜ過ぎてはいけない、食べる度にいろいろな部位を楽しめるから飽きない」みたいな事を言われていて、適度に混ぜるだけなので一生で2度と同じ味は無いという所が凄い)

醤油ではなく、この煎り酒をレンゲ1杯半弱かけてみると・・・なんだこれ、尋常じゃなく美味しいぞ!!?

食材というか料理と合わせると、こんなにも表情が変化するのか!!

なんていうか、優しくて、上品で、江戸時代以前の室町時代などの庶民の絵の筆使いのような優しいタッチを表現してくれる。大和絵というのかな、優しい色使いのタッチが似ている。

そのままの煎り酒は「桃色」というか、そんなイメージなのが玉子かけご飯にすると桃色を踏襲しつつ鮮やかな緑色が入ってくるようなイメージ。

※あまりかけ過ぎない方が美味しいだろう!!

・煎り酒の場合、黄身の部分が特に美味しいので醤油の時よりは若干、かき混ぜてもアリかな?

次に、煎り酒は白身魚など淡白な軽い刺身が合うとのことなので、鯵を捌いて、細切りにしタタキに。

薬味は、ミョウガ・小ネギ・大葉。

こんな感じで、食べる直前に練り辛子と共に煎り酒をかけて混ぜて食べると江戸時代風らしい(煎り酒を使わない時は生姜醤油が多い)。

最初は、この年齢なっても恐る恐るだったので別皿に取ってワサビ醤油と食べ比べてみたが・・・

ワサビ醤油よりも、練り辛しの分だけ青魚特有の魚臭さが消える!!

Magicみたいに違う。

冷蔵庫の無い時代、ワサビよりも練り辛しが好まれた理由が解った。

そういえば江戸時代の初期は鰹の刺身も溶き辛しで食べていたんだ(→「溶きカラシでカツオを食す」)よな。

鯵のたたきだと、もう少し塩気が欲しいかな?かけ過ぎるとベチャベチャして美味しくなくなるので注意!!

途中から胡麻など、適度にかけてみたり。

だが、これが日本酒と合わさると・・・尋常じゃない美味しさに変化をする。

(しかも煎り酒を造った時に使った日本酒なので、煎り酒と合わない訳がない)

2杯だけね。

もう1回今度は、後で調整する塩を減らす為に塩を小さじ半分に増やし、酒が上記お猪口2杯分減った量と、カツオブシを小さい男性の手で1つかみ半ぐらいに増やしたもので作ってみる。

弱火過ぎたので、沸騰前に蒸発が増えたのと、カツオブシが酒を吸うので、ほぼ無くなってしまい、

(ああ~、どうしよう・・・)

急遽、余っていた前回作った煎り酒を混ぜてなんとかカタチにした。

結果、塩を増やしたからとかではなくて、なんというかカツオブシのパンチが強過ぎるというか、やはりカツオブシが1つまみの時の繊細な感じが無くて、これじゃない感がハンパない(日本の良さ・繊細さからちょっと離れてしまった感じ)。

調味料としての塩気はあるけれど、市販の漬物の調味液みたいな感じか?

さて次はどうしよう?

ワサビを溶いて、(疲れて時間がなかったので)スーパーの塩シメの鯛の刺身を。

(昔の食べ方の場合はあえて溶いた方がって気がする)

合う、魚の特に身と皮の間の脂が活きる感じ。

こりゃスゲー。

大根のツマも漬けてみるが合わない

やはりツマはワサビ醤油に限る

(不思議とワサビがあった方がよりスッキリするし大根臭くない)。

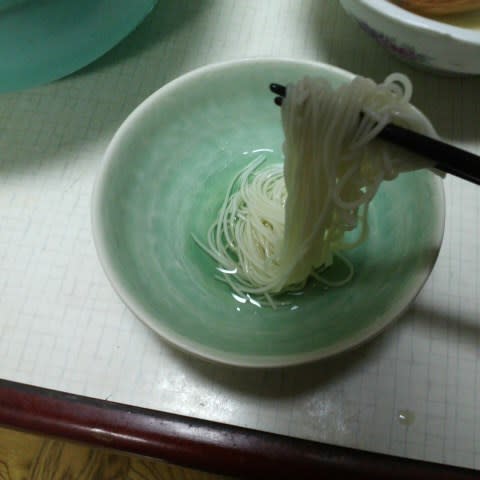

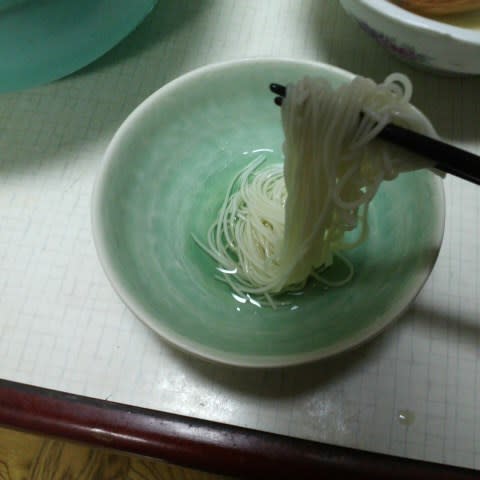

さらに貰って使わず余っていた素麺を・・・これは2回目の煎り酒は味が濃過ぎるので、1回目の煎り酒だったらアリかな?って感じ(でも1回目のは薄過ぎた気もする)。

それでも桃色というか、ふんわりとしたイメージ。

味が濃いので市販の汁の素みたいに薄めてみたけれど、水とだとこれが合わないんだな。

不思議!!

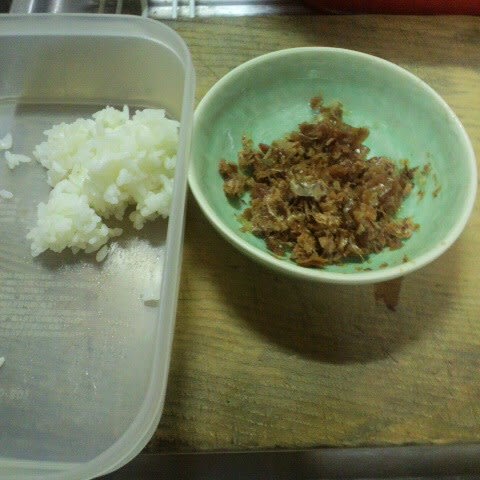

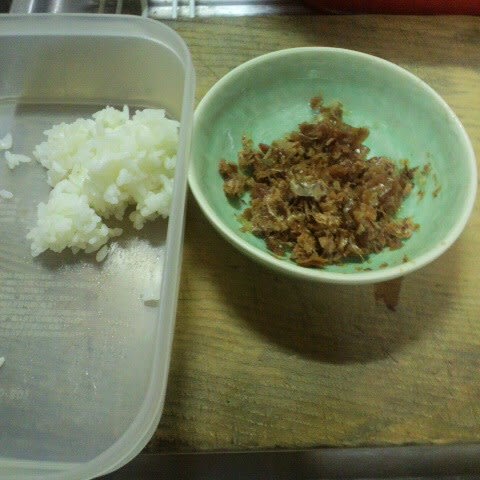

濾した時に余った梅干とおかか(各2回分)を1~2晩寒ければ常温や冷蔵庫で乾燥させ(というーか忙しかったので放置)するとオカカの水分が抜けパリパリになるので、梅オカカを作ることにした。

本来なら、醤油や味醂などで佃煮を作るらしいのだが、自分は甘辛いのとか濃い味(作る過程で塩分の量を知っている為、これ以上濃い味や塩分を摂りたくない)ので、忙しかったし、ただほぐして梅オカカにした。

普通の梅オカカやフリカケと比べてキレがあるというか、超~ダシが前面に出てくる感じ

美味いっす(ご飯いっぱい食べちゃいそう、ウメおかか「おにぎり」も良いな・・・)。

まだ煎り酒が少し余っていたので、あまり人真似とかだけではよく無いし、段々解ってきたので、鶏肉と超安く売っていたカイワレで「和風焼きそば」を作ってみる事にした。

(和風パスタはあるけれど、和風焼きそばはあまり無いだろう?、焼きうどんとも違うし)

余っていた煎り酒が少し少なかったので、上記のウメオカカを散らす。

(この為にも、佃煮にしなかったんだー これマジで。)

これマジで。)

鳥肉のコクにウメの風味が良く合う事。

ナンプラーやオイスターソースを入れるアジアン風の塩焼きそばの少しほんのり優しい版って感じ。

今回、室町時代から続き江戸時代に1度ほぼ途絶えた『煎り酒』で日本人の優秀さを(初めてで申し訳ないのだが)見た気がした。

(酒と梅干が入っているのでそのグルタミン酸とか旨味成分が加えられた発酵食品という感じもする。

発酵食品や海草などに含まれるグルタミン酸にカツオブシなどのイノシン酸が加わる旨味の相乗効果は1×2ではなく数倍にもなるという、一説には7倍とも!!)

よくまあ、こんな少ない材料で極限まで見付け出したものだ。

凄いわ、日本!!

煎り酒とは江戸時代に醤油が開発されるまで、室町時代辺りから日本で使用されてきた塩味の調味料であり、保存があまり効かない為に保存が効く醤油に取って代わられたという歴史に埋もれてしまった調味料のことだ。

材料は

・日本酒200ml

・梅干(←甘くない梅干、どうも最近の甘い梅干は苦手だ)

・塩小さじ1/4より少なめだが(今回梅干が小さいので少し増やした)、

・分量外の塩(後で調整用)

・カツオブシ一つまみ

と言われている。

容器にザルとキンチンペーパーか濾し布を準備しておき、

梅干、塩、日本酒を弱火にかけ沸騰するまで待つ(あまり弱火過ぎると沸騰が中々しないので注意)、

軽く沸騰し出したらカツオブシを入れ、弱火で5分~6分ぐらい(かな?)沸騰させる。

(うちの鍋は中央が平らでないので、蒸発もするし、少し片方に寄せて鍋の中で水(酒)溜りを作って沸騰させた。)

糖とアミノ酸タンパク質を加熱すると反発反応で変色して風味が良くなると言われるメイラード反応と同じ仲間の(アルミ)カルボニル反応で少し茶色く変色する(因みにカラメル反応は糖だけ)。

それを濾す。

<調整>

味をみて(基本はかなり上品な味なんだな)塩で調整。

※どんな料理でも(この場合は梅干や塩など)材料の塩加減が違ったり、火加減や気温・湿度が違うので、レシピどおりに作っても、必ず最後に味をみて整えることが料理のコツの1つだと思う。

料理はある程度のアバウトさが必要なんだ。

だから、自分も事務職などでガチガチの時は(徹底してやるし、間違えれば殺されるんじゃにいか!><!と思うぐらい責められるので・・・あまりやられたら殴り返す勢いで身を守らないと、本当に殺されるまで責められる世の中なので・・・なんで言い過ぎに気付かないのだろう?)、

料理が上手くいかなかったりするのであまりやらない。

感性の問題もあるし。

※パラパラと塩で味を調整(1つまみぐらい入れて溶かした)

冷まして完成(濾した時に余った梅干とカツオブシは解して梅おかかや醤油や味醂と煮て佃煮風にしても・・・ま、濃い味キライだからウメオカカでオニギリにでもして終わらすけれど)

寒い時期は冷蔵庫で1週間ぐらい保存出来るのかな。

<使い方>

玉子ご飯(TKG)など玉子料理系と相性が良いようなので、先ず玉子ご飯でTKG。

(地井武男が昔TVで「玉子かけご飯はかき混ぜ過ぎてはいけない、食べる度にいろいろな部位を楽しめるから飽きない」みたいな事を言われていて、適度に混ぜるだけなので一生で2度と同じ味は無いという所が凄い)

醤油ではなく、この煎り酒をレンゲ1杯半弱かけてみると・・・なんだこれ、尋常じゃなく美味しいぞ!!?

食材というか料理と合わせると、こんなにも表情が変化するのか!!

なんていうか、優しくて、上品で、江戸時代以前の室町時代などの庶民の絵の筆使いのような優しいタッチを表現してくれる。大和絵というのかな、優しい色使いのタッチが似ている。

そのままの煎り酒は「桃色」というか、そんなイメージなのが玉子かけご飯にすると桃色を踏襲しつつ鮮やかな緑色が入ってくるようなイメージ。

※あまりかけ過ぎない方が美味しいだろう!!

・煎り酒の場合、黄身の部分が特に美味しいので醤油の時よりは若干、かき混ぜてもアリかな?

次に、煎り酒は白身魚など淡白な軽い刺身が合うとのことなので、鯵を捌いて、細切りにしタタキに。

薬味は、ミョウガ・小ネギ・大葉。

こんな感じで、食べる直前に練り辛子と共に煎り酒をかけて混ぜて食べると江戸時代風らしい(煎り酒を使わない時は生姜醤油が多い)。

最初は、この年齢なっても恐る恐るだったので別皿に取ってワサビ醤油と食べ比べてみたが・・・

ワサビ醤油よりも、練り辛しの分だけ青魚特有の魚臭さが消える!!

Magicみたいに違う。

冷蔵庫の無い時代、ワサビよりも練り辛しが好まれた理由が解った。

そういえば江戸時代の初期は鰹の刺身も溶き辛しで食べていたんだ(→「溶きカラシでカツオを食す」)よな。

鯵のたたきだと、もう少し塩気が欲しいかな?かけ過ぎるとベチャベチャして美味しくなくなるので注意!!

途中から胡麻など、適度にかけてみたり。

だが、これが日本酒と合わさると・・・尋常じゃない美味しさに変化をする。

(しかも煎り酒を造った時に使った日本酒なので、煎り酒と合わない訳がない)

2杯だけね。

もう1回今度は、後で調整する塩を減らす為に塩を小さじ半分に増やし、酒が上記お猪口2杯分減った量と、カツオブシを小さい男性の手で1つかみ半ぐらいに増やしたもので作ってみる。

弱火過ぎたので、沸騰前に蒸発が増えたのと、カツオブシが酒を吸うので、ほぼ無くなってしまい、

(ああ~、どうしよう・・・)

急遽、余っていた前回作った煎り酒を混ぜてなんとかカタチにした。

結果、塩を増やしたからとかではなくて、なんというかカツオブシのパンチが強過ぎるというか、やはりカツオブシが1つまみの時の繊細な感じが無くて、これじゃない感がハンパない(日本の良さ・繊細さからちょっと離れてしまった感じ)。

調味料としての塩気はあるけれど、市販の漬物の調味液みたいな感じか?

さて次はどうしよう?

ワサビを溶いて、(疲れて時間がなかったので)スーパーの塩シメの鯛の刺身を。

(昔の食べ方の場合はあえて溶いた方がって気がする)

合う、魚の特に身と皮の間の脂が活きる感じ。

こりゃスゲー。

大根のツマも漬けてみるが合わない

やはりツマはワサビ醤油に限る

(不思議とワサビがあった方がよりスッキリするし大根臭くない)。

さらに貰って使わず余っていた素麺を・・・これは2回目の煎り酒は味が濃過ぎるので、1回目の煎り酒だったらアリかな?って感じ(でも1回目のは薄過ぎた気もする)。

それでも桃色というか、ふんわりとしたイメージ。

味が濃いので市販の汁の素みたいに薄めてみたけれど、水とだとこれが合わないんだな。

不思議!!

濾した時に余った梅干とおかか(各2回分)を1~2晩寒ければ常温や冷蔵庫で乾燥させ(というーか忙しかったので放置)するとオカカの水分が抜けパリパリになるので、梅オカカを作ることにした。

本来なら、醤油や味醂などで佃煮を作るらしいのだが、自分は甘辛いのとか濃い味(作る過程で塩分の量を知っている為、これ以上濃い味や塩分を摂りたくない)ので、忙しかったし、ただほぐして梅オカカにした。

普通の梅オカカやフリカケと比べてキレがあるというか、超~ダシが前面に出てくる感じ

美味いっす(ご飯いっぱい食べちゃいそう、ウメおかか「おにぎり」も良いな・・・)。

まだ煎り酒が少し余っていたので、あまり人真似とかだけではよく無いし、段々解ってきたので、鶏肉と超安く売っていたカイワレで「和風焼きそば」を作ってみる事にした。

(和風パスタはあるけれど、和風焼きそばはあまり無いだろう?、焼きうどんとも違うし)

余っていた煎り酒が少し少なかったので、上記のウメオカカを散らす。

(この為にも、佃煮にしなかったんだー

これマジで。)

これマジで。)鳥肉のコクにウメの風味が良く合う事。

ナンプラーやオイスターソースを入れるアジアン風の塩焼きそばの少しほんのり優しい版って感じ。

今回、室町時代から続き江戸時代に1度ほぼ途絶えた『煎り酒』で日本人の優秀さを(初めてで申し訳ないのだが)見た気がした。

(酒と梅干が入っているのでそのグルタミン酸とか旨味成分が加えられた発酵食品という感じもする。

発酵食品や海草などに含まれるグルタミン酸にカツオブシなどのイノシン酸が加わる旨味の相乗効果は1×2ではなく数倍にもなるという、一説には7倍とも!!)

よくまあ、こんな少ない材料で極限まで見付け出したものだ。

凄いわ、日本!!