(ネオワイズ彗星の最新情報はこちら)

スワン彗星に期待が集まる中、明るくなりそうな彗星がもう一つありました。

3月末ごろに発見されたネオワイズ彗星(C/2020 F3)という新彗星です。

現在、この彗星は地球軌道の外側にいて、光度は10等程度。天空上ではうさぎ座の東端に位置しており、

日本からは19時半くらいに夕方の西南西の超低空に見えるはずですが、地平線下に沈んでいく時間が

日毎に早まっていくため観測条件は悪化していき、今月末から6月中はほぼ観測不能となります。

その後、7月3日に近日点通過(太陽最接近)となり、それ以降は明け方の北東天に姿を見せ始めます。

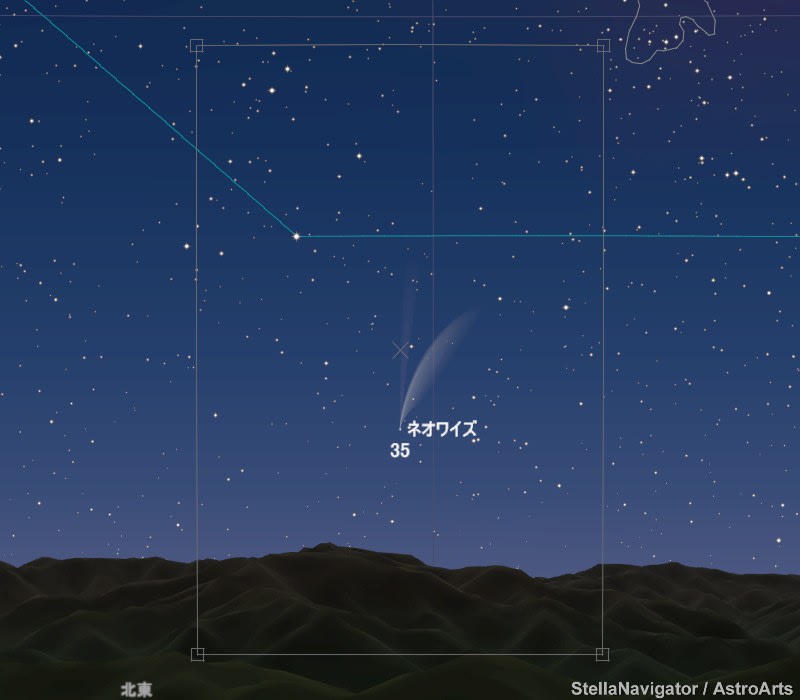

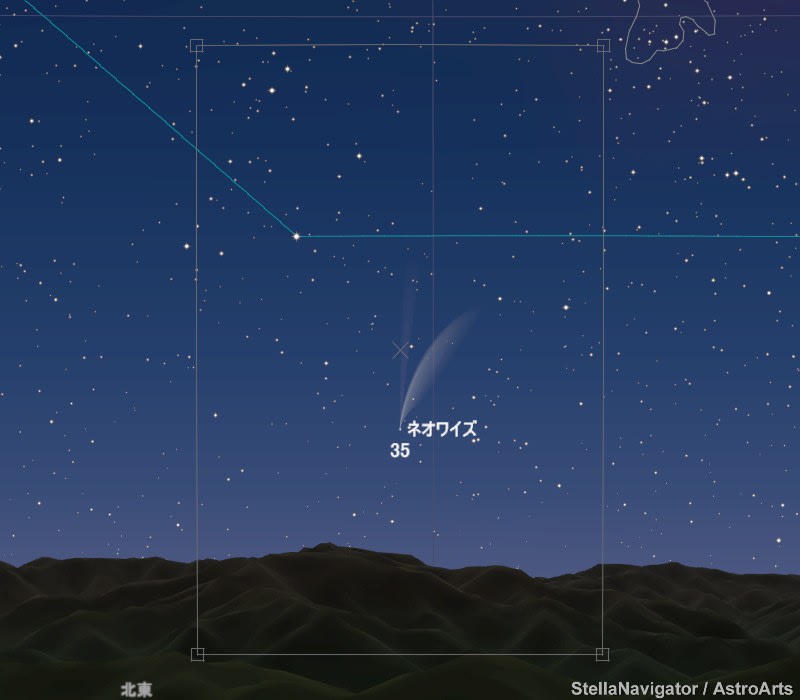

7/6の3時20分における見え方は下のとおり。

AstroArts社ステラナビゲータによるシミュレーション(数値の1/10が予想光度)

イオン,ダストの尾の実長を共に0.1AU(AUは天文単位で、1AUは太陽-地球間の平均距離)としています

四角枠はフルサイズデジカメ+200mmレンズの写野

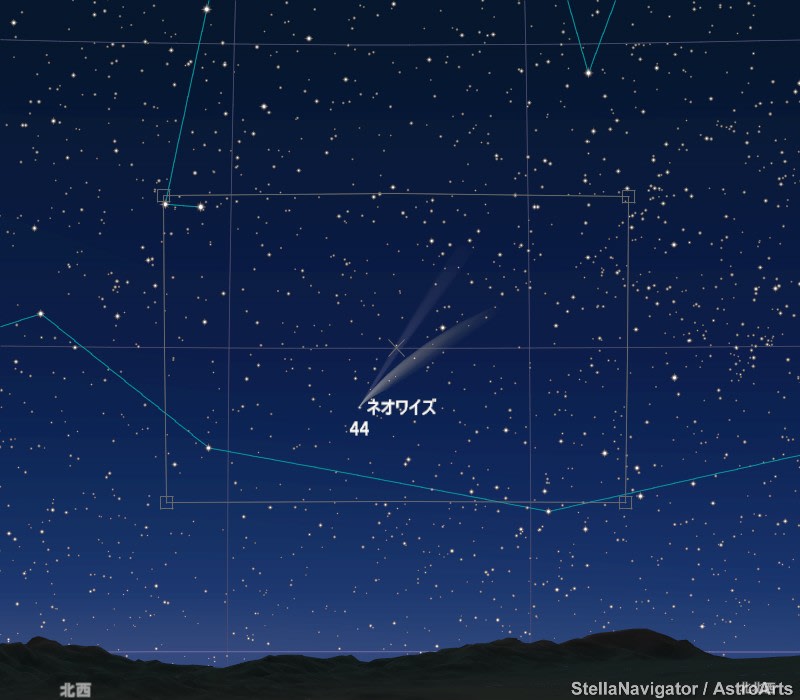

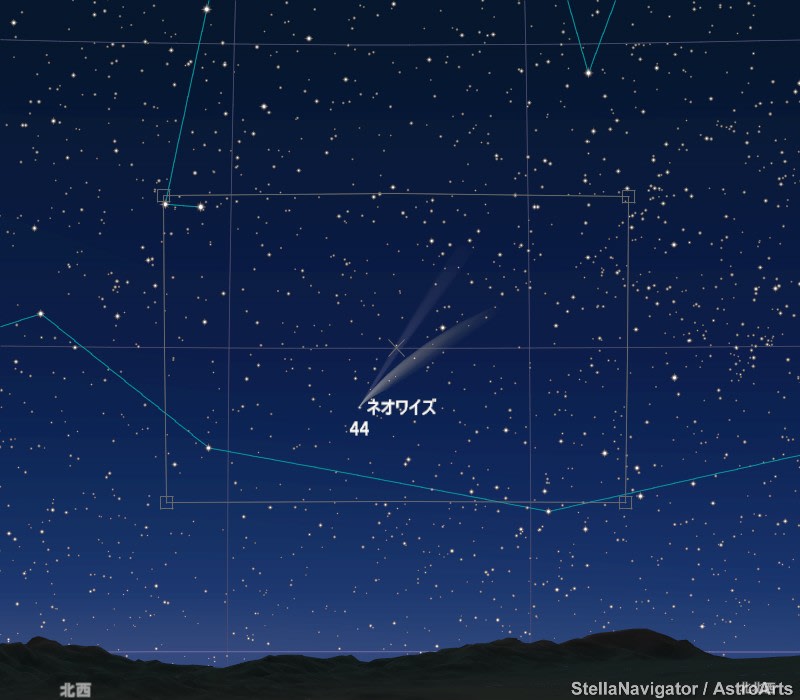

また、同月中旬には日没後の北西天でも見えるようになり、7/16の20時20分における見え方は下のとおり。

AstroArts社ステラナビゲータによるシミュレーション(数値の1/10が予想光度)

イオン,ダストの尾の実長を共に0.1AUとしています

四角枠はフルサイズデジカメ+135mmレンズの写野

いずれにしても彗星の高度が10度以下と低いので、当該方向がよく開けた場所でないと観測が厳しいです。

また、近日点通過後はどんどん暗くなっていくので、早い時期に観測した方が良さそうです。

ところで、毎度のことながら彗星の振る舞いは水物なので、特に明るさに関してはどうなるか分かりません。

太陽から離れたところにいる段階で明るいフリをするような彗星もありますし、アトラス彗星(C/2019 Y4)

のように途中で本体が崩壊して、光度低下を起こすこともあり得ます。まずは根暗でないことを願ってます。