「ジャガイモ種」「種ジャガイモ」と一般的に言い表すとき,それは芋を指しています。もちろん,あくまで芋ですから,「種芋」ともいいます。なぜ「種」ということばを付けるかといえば,それを植えて増やす,つまり栽培するときに種代わりに植えるからです。しかし,農家の人でさえ,大抵は「ジャガイモの種子」については思いが及ばないはずです。なぜなら,それはふつう店頭で買いたくても買えるものではないからです。店の人も,種子と言われたら戸惑うのではないでしょうか。

真の種は,まちがいなく花後にできる種子です。それで,種イモと厳密に区別する意味でわざわざ「真正」という文字を付けて真正種子と呼んでいます。あるいは,実生種子という場合もあります。

ジャガイモ畑では花は咲きますが,近頃のジャガイモの花は大多数が受粉せず,落下します。または,花を摘み取る人がいます。花に栄養分が回って,イモが太らないからといいます。昔は,ほとんどの農家でなされる作業でした。しかし,そんな心配は無用です。研究者の話では収穫量にはほとんど影響はないそうです。

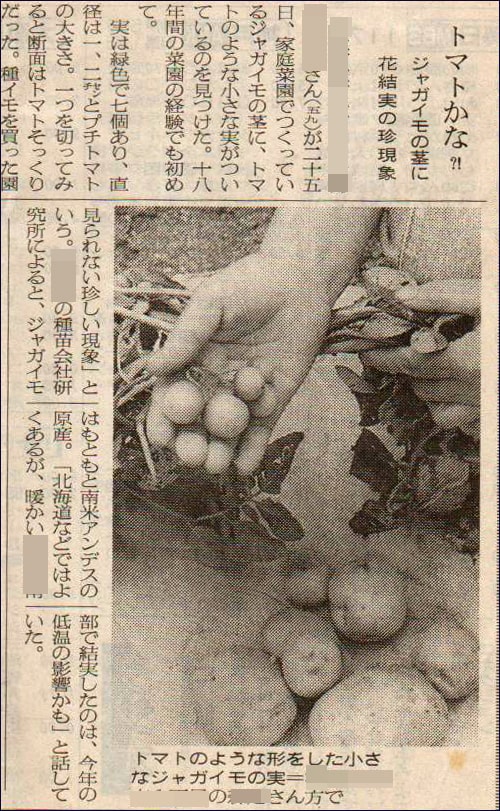

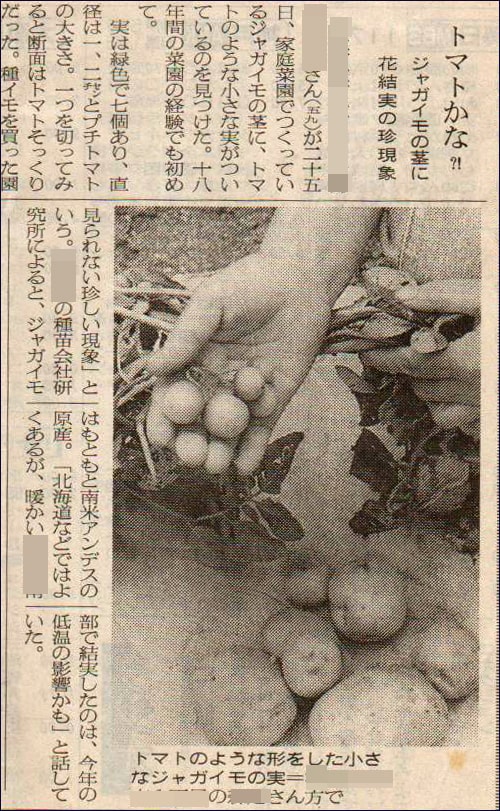

そんなわけで,実が実ること自体が稀有な状態にあります。実ができてもごくまれに結実する程度であり,それを見ることはたいへんに珍しいのです。たまたまそれを見た人は「ジャガイモのミニトマトが生った」と驚きます。新聞記事のネタになることが結構あります。

『野菜探検隊世界を歩く』(池部誠著)のジャガイモの項に,これまた重要な情報があります。写真も記述もそうです。広げた両手に葉付きの小さなジャガイモが載せられていて,実と塊茎がともに付いています。塊茎の小さいこと! 荒地の片隅に生えるジャガイモは,小さいからだなのにちゃんと花と実を付けています。

文中でこころに残った一文を原文どおり列挙しておきます。

- 市場にジャガイモを見に出かけることにした。道の両側を見ながら進むと,トウモロコシ,トウガラシなどのアンデス原産の作物と一緒にピンポン球より小さいジャガイモが並んでいた。

- アンデス高地には何百品種ものジャガイモがある。

- ジャガイモは,栽培ジャガイモが8種,野生ジャガイモが156種発見されている。

- 日本ではジャガイモはめったに種子を付けないが,原産地のような標高の高い土地では種子を付けるのだ。

- 品種改良のために,ジャガイモセンターはあらゆる野生種と栽培種を集めた。

- 標高3千から4千メートルを越えるくらいまではジャガイモの天下なのだ。

これらの記述から,ジャガイモは本来冷涼な気候向きの野菜だとわかります。富士山頂を遥かに超す高地でも作付けがなされています。もちろん海岸地帯から4千m以上まで,です。広範な風土,気候に合う性質が生かされて,北海道を中心にして我が国の栽培条件にあうように改良されてきたわけです。

結果,食用栽培種では実がめったに実らないまでに作り変えられてきています。メークインとか男爵といった主要品種では,まず実ができないといわれています。そうかもしれません。しかし,まったくできないというわけでなく,ときにはできる場合があるということです。実際,これまでにわたしが実を見かけた品種はメークインも男爵もありました。わたしの畑でも生りました。ただ,実ができても発芽能力を失っているといわれています。発芽実験をしなかったので,ほんとうのところはわかりません。

今夏,知人宅で実をどっさり付けた品種は,『北海こがね』だということです。もしかすると,北海こがねは意外に実が付きやすい品種なのかもしれません。来春は是非植え付けたいと考えています。

おもしろい話があります。我が国における栽培の本場北海道では,デンプン専用品種になると,実が生らないのが逆にふしぎなほどに結実するといいます。道端にいくらでも転がっているとか。圃場一つの平均の広さが5ha。見渡すばかりに続くジャガイモ畑に,実が鈴生り状態だなんて!

話は飛びますが,成長時に旱魃が続くといった異常気象時には実ができる確率が高くなるという話があります。「イモができないような異常気象だから,早く花を咲かせて実を付けよう,真正(実生)種子を残さないことには子孫が絶える,たいへんだ!」とばかりに,ジャガイモ自身が判断するというのです。真偽の程はわかりません。話を聞けば,なるほどとわかりそうな気がします。

これとは正反対に,「天候のいい年に限ってジャガイモに実が付いたものです」という証言もあります。実際にどちらが正しいかは,ジャガイモに聞いてみなくてはわかりません。

その話はともかくとして,偶然にでもジャガイモの実を見たときには驚くだけでなく,実ができる前はそこに花が咲いていたのだなあと推測できたら,すてきです。しかし,繰り返しますが,大抵は花が咲いても実ができないように改良が重ねられているのです。花後の結実を待ち望んでも無理でしょう。そこに研究者の汗が流れていることを忘れたくないものです。

長々と話を続けてきました。結果,ジャガイモの話からまとめ上げられる自然界の大原則,それは「花は実(種子)をつくるために咲く」という点をご理解いただけたでしょうか。花はあくまで生殖器官の役目を果たしているという基本を踏まえながら自然の事象を観察することが肝心です。