ネコヤナギは早春を告げる花の一つ。例年の撮影ポイントを訪れました。

水面がキラキラ,陽がピカピカ。花穂は気持ちよさそう。花を包む皮を脱ぎかけています。まるで帽子。

光を浴びている様子を表現するには,この逆光が最高です。

ずっと奥には市を象徴する山“Y山”がどかんと座っています。

周りの環境をすべて入れて撮影。澄んだ水が環境を物語っています。

花穂をできるだけ取り込んで撮影。

開花して花粉が露わになりかけたときに,また撮影したいと思いました。

ネコヤナギは早春を告げる花の一つ。例年の撮影ポイントを訪れました。

水面がキラキラ,陽がピカピカ。花穂は気持ちよさそう。花を包む皮を脱ぎかけています。まるで帽子。

光を浴びている様子を表現するには,この逆光が最高です。

ずっと奥には市を象徴する山“Y山”がどかんと座っています。

周りの環境をすべて入れて撮影。澄んだ水が環境を物語っています。

花穂をできるだけ取り込んで撮影。

開花して花粉が露わになりかけたときに,また撮影したいと思いました。

今日はポカポカ陽気の一日でした。最高気温14.7℃。冬眠中の昆虫が現れるかなと期待。午前中,庭で作業をしていると,アカタテハが来て足元にとまりました。陽気に浮かれたのです。

午後,ツチイナゴを探しに公園に出かけました。結果,三匹発見。

レンズをうんと寄せて撮影。平日なので来園者はわずか。ここを通りかかったらいいのに。

逃げる気配はまったくなし。まだウォーミングアップができていないようです。その場で向きを変えるだけ。

しばらくすると,脇の枯草の中に移動。こんなところにいたら,それこそ見逃してしまいそう。

レンズを限りなく寄せて行くと,レンズにつかまりました。思わずシャッター!

例年,今の時期,ここでツチイナゴに出会って来ました。今春も出会え,やれやれ。

このフキノトウが見られるところはセツブンソウ脇の群落。今年もまた気になっていました。この土地で再会でき,ほっ。

雪がまだ残っています。左奥のはるか遠くに民家が見えます。屋根には雪が残っています。

白いのは雪。

春の味覚は“苦み”。フキノトウからも味わい深い苦みが浮かんできます。

サザンカの花に来ていたユスリカのなかまを捕らえて撮影しました。体長は5mm。

吻は花弁を舐めるか,こすりつけるか,そんなふうにして使われています。

小さなからだに,細かなしくみがちゃんと整えられていることがわかります。お見事です。平均棍が光っています。これは飛翔中の姿勢を安定させるジャイロスコープの機能を果たしているもの。

長い脚,あまりにも長い脚。カやユスリカのなかまに特徴的なもの。

ぐっと近寄ってみました。個眼が密に詰まっています。整然と並んでいます。触覚の様子もよくわかります。

真正面から撮りました。やっぱり脚の長さが際立っていて,それがからだを支えている様子が窺えます。

ちょっと近寄ってみました。

もっと接近。複眼に整然と並んだ個眼が見事です。

接写ならではの世界が広がり続けます。

2月16日(木)。今日もたいへん寒い日でした。準備していたカラスウリとキカラスウリの種子を蒔きました。

用土は種蒔き用土。ポットにそれを入れて,種子を置いて押し込みます。

その後,押し込みます。

そうして覆土。灌水。

これで出来上がりです。発芽は5月と予想しています。

セツブンソウを撮っているときに見かけたのが,このフクジュソウ。初めて自生の株を見ました。蕾がなかよく並んでいます。多年草のキンポウゲ科の植物で,石灰質の土壌を好んで自生しているらしいのです。ここは石灰質の土地で,セツブンソウがここの土質を好むのと似ています。

福なる花として知られていますが,毒草とか。太い根が地中に伸びて,それに強い毒が蓄えられているようです。

このフクジュソウは露地に植え付けられたもの。

もうすぐ花が開きます。どんな昆虫がやって来るのやら。開いた花弁がパラボラアンテナ風になって熱を蕊の方に集めて,暖かくして,昆虫が訪れやすい環境を縦鼻しているといわれています。

早春の花なのでセツブンソウに来る昆虫と共通しているとは想像できます。機会があったら撮影したいものです。

公園のあちこちを歩いているうちに,じつにあちこちにマンサクが植わっていることがわかってきました。マンサクといってもいくつかの種類が見られます。ベニバナマンサクに近い花を持ったもの,花弁の短いもの,そんなものが並んでいたり,離れて植えられていたり。

おもしろいことに,実の名残りがどっさり付いたままの木が複数あるのです。これなら実が熟した頃に来れば種子がたくさん入手できそう。おもしろい!

実はどれも弾け,種子はありません。

そう思いながら虫を探していると,まず見つかったのがユスリカのなかま。さすが,この昆虫は冬活動的です。

からだは花粉まみれ。

まだまだこの花に未練がありそう。

近くに,クモの糸にぶら下がっているユスリカを見かけました。

このとき見かけたユスリカはこれだけです。わずかな時間でもあり止むを得ませんが,花の数ほどに見かけるものでもなさそうです。

キカラスウリの種子を取り出して,水で洗いました。下写真が,カラスウリのそれとは似ても似つかないかたちの種子です。耳のような突起が二つ付いた紡錘形をしています。さらにおもしろいのは,スタイルがみんな微妙に異なっている点です。とにかくばらばらなのです。

左側が二つの突起です。種子の長さは12mmぐらいでしょうか。

平らなところに置くとどうでしょう。どれも反り返っていることがわかります。それが一様に同じパターンで反っているのでなく,種子によって違いがあります。

カッターナイフで切って,胚の断面を見てみました(右)。幼芽部分がどれか,そこまではわかりません。あるはずの位置は,発芽を試みた方の記録から“耳のような突起”の部分にあることがわかっています。左は,割って取り出した子葉です。

カラスウリの播種と同じときに蒔こうと思っています。公園でも我が家でも,花の観察をたのしめますように。

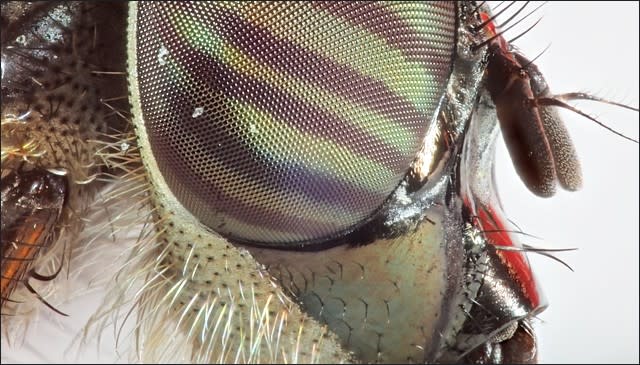

ツマグロキンバエ,この顔にさらに迫っていきました。

わずかに動きが止まった瞬間に撮ります。何度も何度もチャレンジしてやっと一枚が撮れるかどうか,という程度です。

これは同じ角度から,時間を置いて撮ったコマです。縞模様がふしぎな感覚を呼び起こします。

下方向から見上げながら撮りました。整然と並んだ個眼の,なんとも見事でふしぎなこと!

横方向から撮りました。一部赤いのは近くの赤色容器の色が反射しているからです。

触覚も剛毛も,すごいすごい。

個眼の数はいくつほどあるのでしょう。

"ふしぎ"の世界に招き入れられそう。まことにワンダーです。

この自生地は平地で,クリの大きな木の下に細々と広がっている感じです。保護用のロープが張ってないのがなによりよかったのですが,花を探すのがたいへん。踏みそうになったときがありました。

見応えがあるほどに群落が大きくなるには,たいへんな年数が要るのでしょう。

クリの木が数本,その向こうにビニルハウス。

雪が残っています。

春を感じてこのように咲く姿,メカニズムについついこころ打たれます。