3月22日(水)。これだけ芽生えました。

根は前日より1mm伸びています。

3月23日(木)。子葉がこんなに開いています。

もちろん,生長には違いがあります。

種皮を付けた子葉は様になっています。子葉の間から,ほんのすこしだけ本葉が顔を覗かせています。

根は地上部よりずっと伸びています。根の役割がどんなにたいせつかわかる風景です。

根毛がどっさり。生きていくためのしくみです。舞台裏です。そこはわたしたちの目が届かない世界です。

3月22日(水)。これだけ芽生えました。

根は前日より1mm伸びています。

3月23日(木)。子葉がこんなに開いています。

もちろん,生長には違いがあります。

種皮を付けた子葉は様になっています。子葉の間から,ほんのすこしだけ本葉が顔を覗かせています。

根は地上部よりずっと伸びています。根の役割がどんなにたいせつかわかる風景です。

根毛がどっさり。生きていくためのしくみです。舞台裏です。そこはわたしたちの目が届かない世界です。

職場がある公園でタンポポがあちこちで咲いています。カンサイタンポポもセイヨウタンポポもなかよく同居しています。というより,せめぎ合っているのかもしれませんが。

今年初めて,タンポポの花で小さな小さな甲虫を発見。太い太い後脚が印象的です。大あごを使って,メシベをばりばり食べていました。

このあと,ほんとうにふしぎな光景を見かけました。その花に別の個体が現れ,突然交尾が始まったのです。もう子孫を残すための営みが始まったとは! わずかな時間でした。この瞬間をとらえたのが下写真です。

すこし離れたところに咲く花にも,同じ昆虫が2匹。この種が盛んに活動を開始したことに驚きました。

さらにびっくりしたことに,指先でちょっと触れると脚を曲げて完全停止状態に入りました。一つの個体は,ぽろっと落ちて地表でその姿勢をしたままでした。これは死んだふりをして身の安全を図る作戦,いわゆる❝擬死❞です。

蕊を食べるといっても食べ尽くすわけではありません。りっぱに送粉者として貢献しているのです。タンポポはこれからいろんなドラマを見せてくれそうな予感がしてきました。

カワヅザクラが散りかけたので,大急ぎで虫の観察に。

その前に虫の目になって,サクラの花を見回しました。ここで。

そこで。

あっちで。

それが終わると,虫探し。でも,なかなかいません。「いた!」。目に飛び込んできたので,よく見ると,ユスリカの死骸。この花が目的で訪れたのでしょうか。

どんどん探していきました。「いた!」。かろうじて見つかりました。今度は別種のユスリカです。なんだかマンサクの例に似通っています。

同じ種のユスリカがいました。触角からメスとわかります。これがサクラをめがけてやって来たのか,それは定かではありません。

先日見かけた昆虫がいました。からだには花粉と思われる粉がたくさん付着していました。たぶん,サクラのそれでしょう。動きから見ると,送粉に貢献していると思われます。

たくさんの花が咲いているのに,それに見合うだけの昆虫はいそうにありません。昆虫を襲うはずのクモをただの一匹も見かけませんでした。クモの巣もありません。やはり鳥が主なる送粉者なのでしょうか。ソメイヨシノでも確認しておこうと思っています。

日暮れ近く。ウォーキングに出かけました。相変わらず寄り道,道草の多いウォーキングです。

ツクシがずいぶん伸びています。ナズナもあちこちで花を付けています。「春だなあ」と,思わず思ってしまいます。そういえば,厚着をしなくても温かさです。

ホトケノザが小さな群落をつくって,上品に,そして存在感をアピールするように咲いています。

畔にこぼれ出た種子が発芽して,菜の花が花を付けるまでになりました。

遅咲きの白梅がぱあっと花弁を開いていました。

ヒメオドリコソウだって負けてはいません。

こんなふうにのんびりウォーングをしているうちに偶然目にとまったのがこのツクシ! 頭が途中で二股にわかれています。双頭ツクシとでもいえそうです。こういうのを,わたしは❝変わりだね❞と呼んで,草々を見つめてきました。今回のツクシはたぶん探してもなかなお目にかかれないでしょう。

ただただ歩いているだけでは出合えない発見です。ラッキーな発見になりました。

3月21日(火)。子葉が開き,緑がくっきり現れました。生長のはやさには驚き入ります。これからは,光合成によって自立したくらしを始めるのです。

あちこちで子葉が開いています。

後に続けとばかりに,どんどん伸びていきます。

たくさんの種子を蒔いていると,生長のいろんな段階を同時に観察できます。

根は10mmに達しました。これだけの長さでからだを支え,栄養分を吸収しているのです。

地中の根には透明感があります。いかにも柔らかそうで,初々しい感じ。

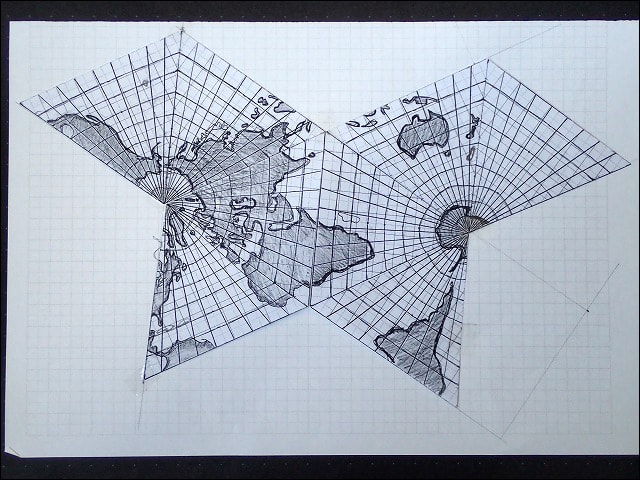

続いて作成した地球モビール用の六面体立体について書きとめておきます。

この六面体は正三角形を6つ使ってつくった立体です。1つの頂点に集まる面が3つと4つのものがあるので,整ったかたちではあっても正六面体とはいいません。整ったかたちなら工作しやすいので,つくることに。

まず展開図をトレースして,原図をつくりました。これができると,パソコンで読み込んで着色すればもうこれで出来上がりです。

色は自在に変えられるので,お気に入りの配色を工夫できます。

配色が決まったら印刷。それにのりしろを付けて切り抜きます。下写真の左側がA3サイズ,右側がA4サイズです。

のりしろ同士を接着して組み立てたら,1つの作品は完成です。これも,わたしたちのミュージアムが考案したオリジナル作品です。

北極側に糸を付けてから接着しました。

複数組み合わせるとモビールができました。吊るすと南北が垂直方向になるので,一目見たら地球らしく思えるでしょう。

地球モビール用にすでにつくっている立体は三角錐と四角錐です。比較的簡単な正八面体と,正三角形を生かした六面体はまだつくっていません。それで,つくることに。まずは正八面体です。

大きさは,展開図がA4サイズ用紙で印刷できるものでなくてはなりません。原図は以前につくっていた展開図を使うことに。

それを縮小してからトレースしました。下の図がそれです。

これをパソコンでスキャン。そうしておいてから,修正を加えていきました。線の太さを均一にしたり,陸のかたちをできるだけ原形に近いものにしたりするのです。そのうえで,日本列島に子午線と,わたしたちにとってとくべつな緯線を記入。これで原図が完成しました。

あとは好みに応じて着色するだけです。印刷したあとの一例が下のものです。

用紙はケント紙にしました。厚みが程々あり,インクの定着がよくて,この作品にはぴったり。折り目を付け,これを組み立てて完成です。

複数つくってモビール作品に仕上げると,またおもしろい仕掛けになるのでは? さりげない仕掛けはいくつあってもよいでしょう。色はいろいろ。来館者の皆様からは,どんな声が聞こえて来るかな。

コンクリートとアスファルトとの,わずかな隙間から芽生えたシロバナタンポポがいつの間にかぐんぐん生長して,立派に花を付けるようになりました。今春もまた,花を開きかけています。今か今かと春を待っていたかのように。

そこを村人が通り過ぎていきます。春先の服装はまだ冬のそれからは抜け切れていません。わたしはカメラを構えてそんな春の匂いを残そうと試みました。

次に通り過ぎたのが作業用の軽トラック。

陽が高くなって,タンポポはそのときを待ちかねていたように花をもっと開きかけました。

タンポポは,踏まれても踏まれても大丈夫な備えをしています。隙間に一旦根を下ろしていけば,もうそれを掘り上げることは不可能です。根からだって再生するのがこの草の戦略なのですから。

タンポポが春を歌い上げるときが近づいています。

3月19日(日)。主根の先は地中を目指します。地表が湿っていれば地上の根毛はまだまだしっかりしています。

根冠近くは根毛が生えていません。土粒の隙間を探して潜っていきます。

3月20日(月)。緑が目立ってきました。

ぐっとからだを起こして直立する芽生えも。間もなく子葉が開くでしょう。

地中では根がどんどん深くまで伸びていきます。

根毛が次々と新しく生まれていきます。

通勤経路の脇にスポーツ公園があって,グラウンドの横でカワヅザクラが開花し始めました。各地の開花だよりから見ると,遅めのような気がします。ソメイヨシノより色が濃いので,離れたところからでもポッポッと木が赤く染まって見えます。

これは一度写真に撮っておく価値あり,と思い,休みの日に出かけました。メジロやヒヨドリが盛んに来て,辺りに鳴き声が響き渡っていました。もちろん,花粉を食するために来ているのです。ところがあいにく望遠レンズを準備していなかったので,この日は撮れませんでした。

それで,花を接写撮影することに。雰囲気は明るい装いという感じです。華やかに見えるのは,この時期にこんな色に出合うことがないからでしょうか。早春にお似合いの,とてもすっきりした姿に見えます。

昆虫一匹が飛んで来て花にとまりました。どうやら花粉に興味がありそう。

移動し始めたので,全身を撮りました。これは,我が家のマンサクで見かけたのと同じ種のようです。口吻がそっくり!

ここでにわか雨が降り出しました。やむなく緊急避難。また出直しです。

家に帰ってサクラの花と昆虫の関係について調べたのですが,鳥媒花としての情報の方がはるかに多く,せいぜいミツバチかハナバチの画像が目に付く程度でした。これなら,今春もうすこしくわしく観察したらおもしろいかも。そう思いかけました。