2021年10月某日、快晴の秋空に誘われて、南河内の富田林に住んでいる限りは必ず行かなければ、とずっと思っていた自宅から近くにある古墳を巡ることにしました。今回のコースは、日本に数えるほどしかない双円墳の金山古墳、こちらも珍しい双方墳の二子塚古墳、そのすぐ近くにある推古天皇磯長山田陵(山田高塚古墳)、少し山に向かって小野妹子の墓、また山を下って用明天皇河内磯長陵(春日向山古墳)、最後に敏達天皇河内磯長中尾陵(太子西山古墳)と、全部で6つのお墓を訪ねました。

まずは自宅から最も近い金山古墳へ行きました。

古墳時代終末期にあたる6世紀末から7世紀初頭の築造で、2段築成の北丘と3段築成の南丘が並ぶ墳丘長85.8mの双円墳です。

南丘の西側から北に向かって。

北丘の西側から南に向かって。

この2か月ほどの学習で前方後円墳は壺形古墳であり、他の墳形も壺形を基本としていると考えるようになった私はここでさっそく考えをひとつ改めました。この双円墳の築造は前方後円墳が造られなくなった古墳時代終末期、仏教が隆盛を極めようとしていた時期にあたり、権力の象徴や儀礼の舞台は寺院に移ろうとしていた時代です。すでに古墳が壺形であることに意味がなく、墳形は自由な発想で造られたのではないでしょうか。

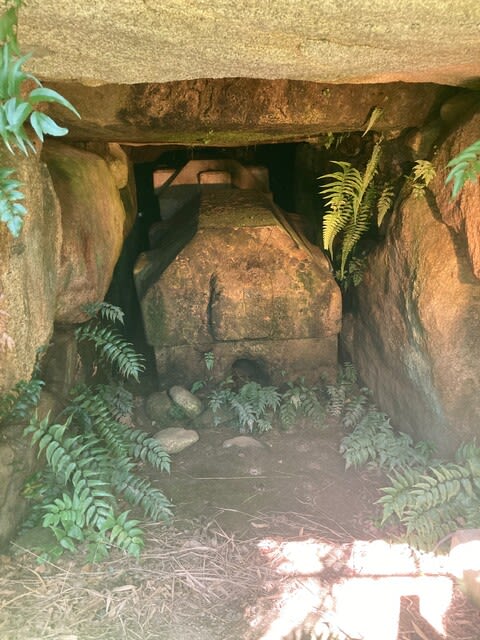

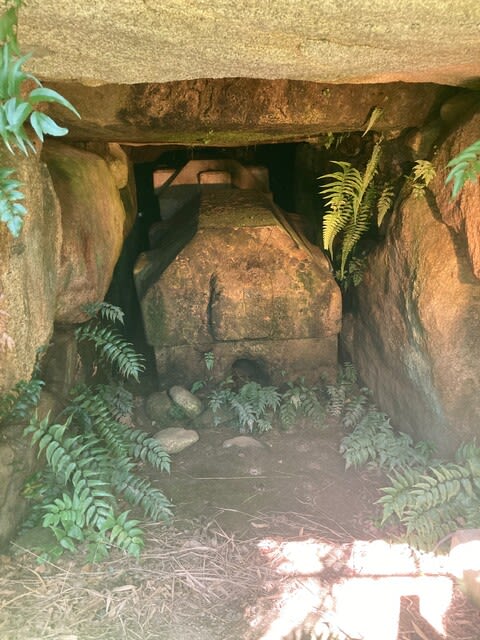

墳丘西側で検出された北丘主体部の横穴式石室に通じる墓道が復元されています。また、その横穴式石室の玄室と羨道に家形石棺が1基づつ残されています。

南丘でも墓道が見つかり(セメントで固めた部分)、横穴式石室の存在が判明したものの未調査となっています。

墳丘に上ってみました。この古墳は意外にも標高が高い所にあって眺望がひらけています。南丘から北丘ごしに遠くを見ると、なんと主軸の先にあべのハルカスが見えます。

北丘の西側に復元された墓道と石室が見えます。

北丘から南丘を見ると向うの方に金剛山がそびえています。

山並みをバックに遠景を撮ろうと思って墳丘を降りて少し離れたところから眺めた瞬間にひらめいたのです。そのときの映像がこれですが、さて何をひらめいたのでしょうか。

手前が北丘で右奥が南丘です。背景には左手には葛城山、右手には金剛山。真ん中の緑の高まりはすぐ近くの河南台地です。この河南台地の向こうは葛城山と金剛山の間を抜ける水越街道になります。よく見てください。北丘が葛城山に、南丘が金剛山に対応しているではないですか。壺形を意識しなくなった古墳時代終末期にこの地で生まれた双円墳は霊峰である二つの山をイメージして造られたのではないでしょうか。

この金山古墳は被葬者は明らかになっていませんが、「住吉大社神代記」にある「胆駒神南備山本記」の「白木坂三枝墓」に比定して、厩戸皇子(聖徳太子)の子の三枝王の墓とする説があるそうです。でも、上記の様子から、私は次のように想像、いや妄想をしてみました。

この古墳のある場所は大和の葛城から水越峠を越えて河内に入ったところなので、葛城から通じる水越街道を押さえていた葛城氏が峠を越えたこの地まで勢力を伸ばしていたと考えられます。しかしその葛城氏の本宗家は眉輪王の変などで5世紀に滅亡します。ただ、当時この河内側にいた支族はその後も生き残り、大和葛城を偲んで霊峰葛城山と金剛山をかたどった双円墳を築きました。つまり、この古墳の被葬者は葛城氏末裔と考えることができないでしょうか。

朝鮮半島新羅の南部、慶州には6世紀頃の双円墳がたくさん存在します。葛城氏は朝鮮半島外交で勢力を拡大した氏族で、新羅の双円墳という墳形を受容することは容易であったろうと思われます。そして前方後円墳が造られなくなったタイミングでその双円墳を大和から離れた少し目の届きにくいこの南河内に築いたのではないでしょうか。

さて、金山古墳の次は車で10分ほどのところ、これまた珍しい双方墳の二子塚古墳に向かいました。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

まずは自宅から最も近い金山古墳へ行きました。

古墳時代終末期にあたる6世紀末から7世紀初頭の築造で、2段築成の北丘と3段築成の南丘が並ぶ墳丘長85.8mの双円墳です。

南丘の西側から北に向かって。

北丘の西側から南に向かって。

この2か月ほどの学習で前方後円墳は壺形古墳であり、他の墳形も壺形を基本としていると考えるようになった私はここでさっそく考えをひとつ改めました。この双円墳の築造は前方後円墳が造られなくなった古墳時代終末期、仏教が隆盛を極めようとしていた時期にあたり、権力の象徴や儀礼の舞台は寺院に移ろうとしていた時代です。すでに古墳が壺形であることに意味がなく、墳形は自由な発想で造られたのではないでしょうか。

墳丘西側で検出された北丘主体部の横穴式石室に通じる墓道が復元されています。また、その横穴式石室の玄室と羨道に家形石棺が1基づつ残されています。

南丘でも墓道が見つかり(セメントで固めた部分)、横穴式石室の存在が判明したものの未調査となっています。

墳丘に上ってみました。この古墳は意外にも標高が高い所にあって眺望がひらけています。南丘から北丘ごしに遠くを見ると、なんと主軸の先にあべのハルカスが見えます。

北丘の西側に復元された墓道と石室が見えます。

北丘から南丘を見ると向うの方に金剛山がそびえています。

山並みをバックに遠景を撮ろうと思って墳丘を降りて少し離れたところから眺めた瞬間にひらめいたのです。そのときの映像がこれですが、さて何をひらめいたのでしょうか。

手前が北丘で右奥が南丘です。背景には左手には葛城山、右手には金剛山。真ん中の緑の高まりはすぐ近くの河南台地です。この河南台地の向こうは葛城山と金剛山の間を抜ける水越街道になります。よく見てください。北丘が葛城山に、南丘が金剛山に対応しているではないですか。壺形を意識しなくなった古墳時代終末期にこの地で生まれた双円墳は霊峰である二つの山をイメージして造られたのではないでしょうか。

この金山古墳は被葬者は明らかになっていませんが、「住吉大社神代記」にある「胆駒神南備山本記」の「白木坂三枝墓」に比定して、厩戸皇子(聖徳太子)の子の三枝王の墓とする説があるそうです。でも、上記の様子から、私は次のように想像、いや妄想をしてみました。

この古墳のある場所は大和の葛城から水越峠を越えて河内に入ったところなので、葛城から通じる水越街道を押さえていた葛城氏が峠を越えたこの地まで勢力を伸ばしていたと考えられます。しかしその葛城氏の本宗家は眉輪王の変などで5世紀に滅亡します。ただ、当時この河内側にいた支族はその後も生き残り、大和葛城を偲んで霊峰葛城山と金剛山をかたどった双円墳を築きました。つまり、この古墳の被葬者は葛城氏末裔と考えることができないでしょうか。

朝鮮半島新羅の南部、慶州には6世紀頃の双円墳がたくさん存在します。葛城氏は朝鮮半島外交で勢力を拡大した氏族で、新羅の双円墳という墳形を受容することは容易であったろうと思われます。そして前方後円墳が造られなくなったタイミングでその双円墳を大和から離れた少し目の届きにくいこの南河内に築いたのではないでしょうか。

さて、金山古墳の次は車で10分ほどのところ、これまた珍しい双方墳の二子塚古墳に向かいました。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます