地元南河内の古墳巡りの2カ所目は太子町にある二子塚古墳です。聞くところによると、双方墳であることが確認された唯一の古墳とのことで、たいへん貴重な遺跡となります。以下、二子塚古墳について太子町サイトからの転載です。

二子塚古墳は7世紀中葉に築造された全長69メートル、幅35メートルの双方墳で、長方形の下段墳丘上に東西二つの方形の上段墳丘がのり、それぞれに同形同大の横穴式石室が構築され、珍しいカマボコ型の家形石棺が納められています。

こちら(→「国指定史跡二子塚古墳」)にはさらに詳しい説明があります。

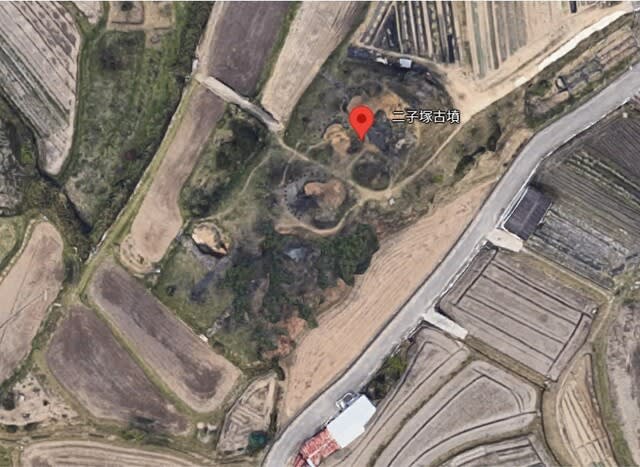

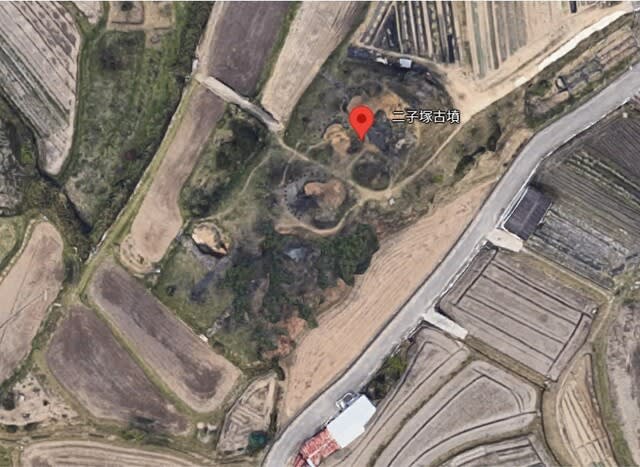

近くに駐車場はなく、どうしようかと悩みながらとりあえず近寄ってみようと狭い農道の坂道をソロリソロリと上がっていくと、古墳手前にある小屋の前が少しだけ広くなっていたので、そこに停めさせてもらうことにしました。GoogleMapで上空から見るとこんな感じで、まさにこの写真にあるように車を停めさせてもらいました。

どうやら発掘調査中で、墳丘上にロープが張られ、北東の斜面で数人の方が作業をしていたので、作業者のいない南西側(上の写真の左下)から回って墳丘に近づきました。南西面の墳丘斜面は綺麗に残っているのですが、北西面にまわった途端にびっくり。斜面がえぐれています。

ふたつの方墳の間に来ました。見えているのは北東側の方墳です。

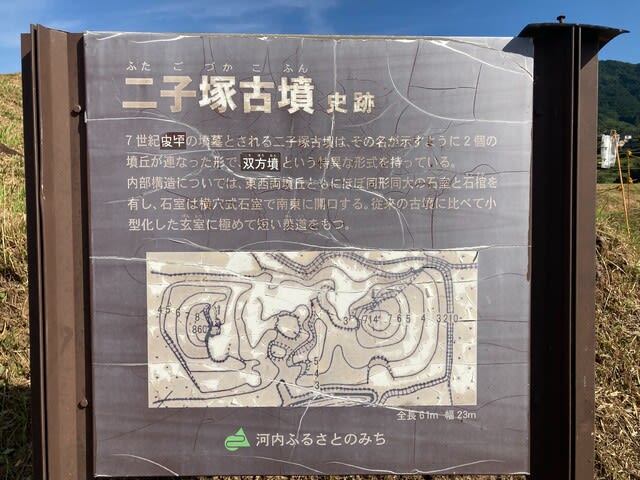

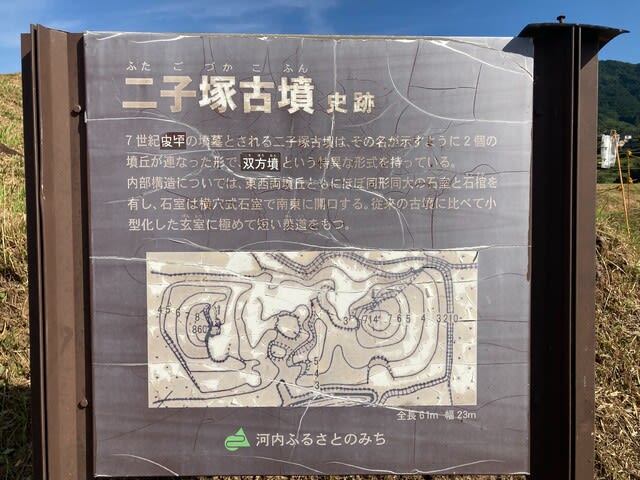

説明板はボロボロでした。もともと7世紀中頃の築造とされていたのが、7世紀後半に変更されたようです。

この両側に方墳があるのですが、それらはイメージしていたのとは全く違う姿でした。

右側、つまり南西部の墳丘(西墳丘)です。墳頂は残っているのですが、墳丘全体が方形がまったくわからないくらいにえぐられています。

左側、北東部の墳丘(東墳丘)です。横穴式石室を構成する大きな石が露出しています。

墳丘内の中央土壇に踏み込んでちょうど古墳の真ん中あたりで両側をみるとこんな様子です。右側の西墳丘はもう何がなんだかわからないのグチャグチャ状態です。上にリンクを貼った「国指定史跡二子塚古墳」にある「航空レーザ測量成果による二子塚古墳の立体図」というのを見るとそのグチャグチャ具合がよくわかります。

墳丘の反対側に出ました。東墳丘の石室の入口が見えています。西墳丘は墳頂が見えます。ロープが張っているので近づけません。

ちょうど作業員の方が調査されている場所にきました。東墳丘の北東部斜面に浅いトレンチを入れて何か言い合っているところでしたが、そもそも調査中の墳丘に入り込んで写真をパシャパシャと撮っていたので一応断っておこう、上手くいけば詳しい話が聞けるかもしれない、と思って声をかけました。残念ながらいま掘っているところは発表前だからということで写真はNGでしたが、石室に石棺が残っているので入って見ていいですよ、と言ってもらえました。

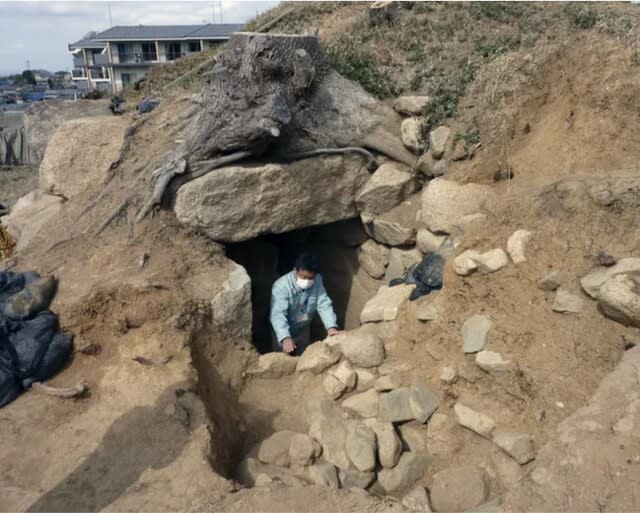

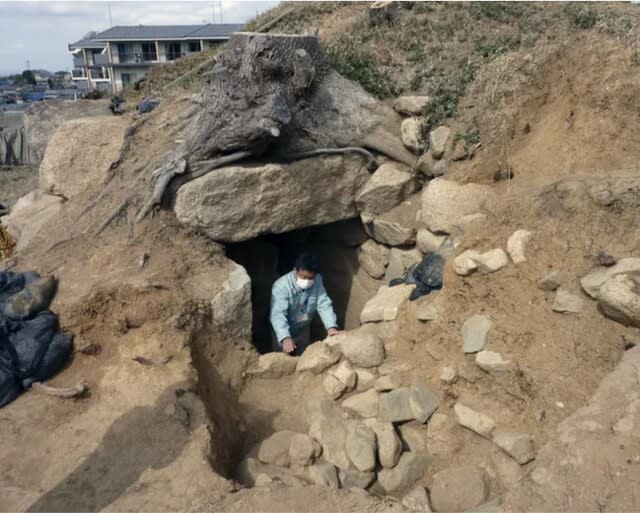

盗掘のための穴が開けられていて、中は空っぽでした。この石棺は蓋がカマボコ型をした珍しいものです。この石室、石棺と同じものがもう一方の西墳丘にも存在するとのことですが、埋め戻されたのでしょう、その存在を気づかせるものは全くありませんでした。

2021年3月7日の日経新聞に掲載された写真がこれです。

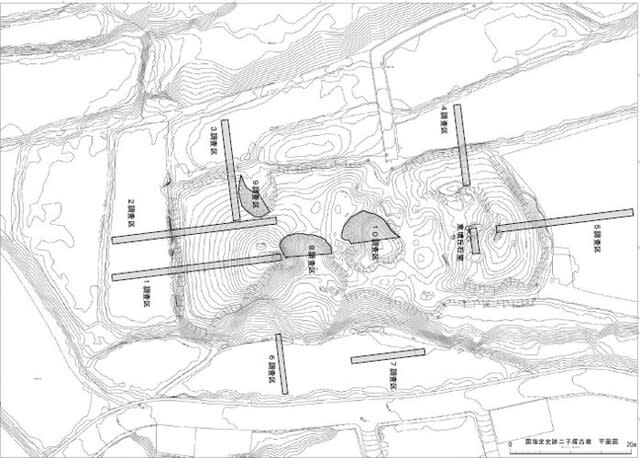

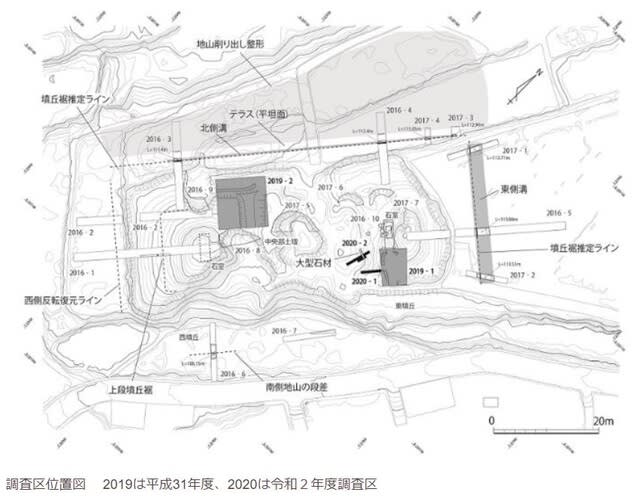

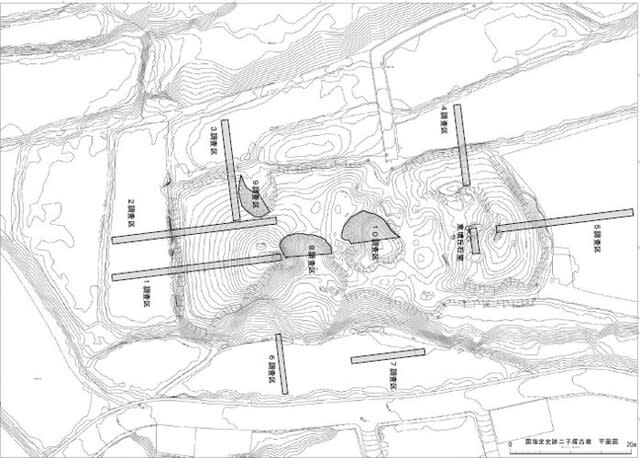

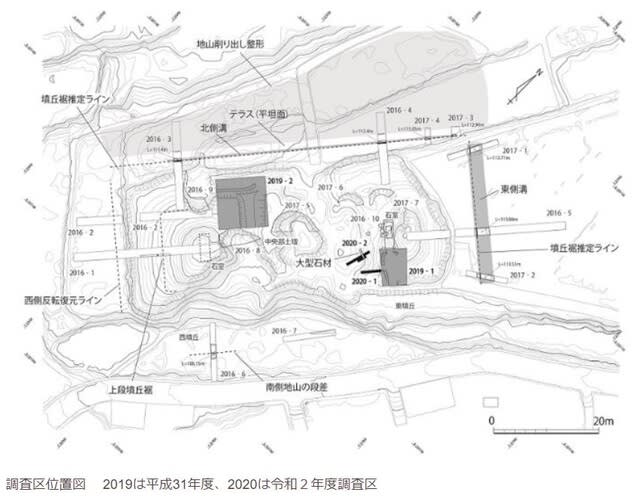

下が見学会の際の資料および太子町サイトで公開されている古墳全体の図面です。

このあと、古墳の周囲をぐるりと回ってみての疑問。上の図面でいうと、墳丘の下側の平地部分は他の三面の平地部分よりも高さが1メートル以上も低くなっています。墳丘そのものの高さでいえば下側の方が高く見えるということです。後世に田畑の開墾や道路の敷設で土が取り除かれたのか、それとも築造時からこの状態なのか。調査員の方に質問しようと思ったのだけど、忙しそうにしていたので聞けずじまいです。残念。

右側が低くなっているのがわかります。

さて、この古墳には東西のふたつの石棺にふたりの人物が葬られていることになりますが、その被葬者を考えるにあたって墳丘上からのこの眺めがヒントになりそうです。次に行く山田高塚古墳、すなわち推古天皇・竹田皇子合葬陵です。

全国でもここだけという双方墳である二子塚古墳はこの推古天皇陵から南東へ200メートルほどのところ、少しだけ高い位置にあって推古陵を見守るように存在しています。このことから2名の被葬者は推古天皇と関係の深い人物だろうと思われます。築造が7世紀中頃なので、推古天皇崩御の628年からすぐあとのことです。また、方墳であることからすると蘇我氏系であると考えられます。

この二子塚古墳こそが推古天皇・竹田皇子の合葬陵であるという説があります。また、蘇我蝦夷が息子の入鹿とともに入ることを意図して生前に造った双墓(ならびのはか)という説もあるようです。直感的にはいずれも違うと思うので、少し考えてみることにします。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

二子塚古墳は7世紀中葉に築造された全長69メートル、幅35メートルの双方墳で、長方形の下段墳丘上に東西二つの方形の上段墳丘がのり、それぞれに同形同大の横穴式石室が構築され、珍しいカマボコ型の家形石棺が納められています。

こちら(→「国指定史跡二子塚古墳」)にはさらに詳しい説明があります。

近くに駐車場はなく、どうしようかと悩みながらとりあえず近寄ってみようと狭い農道の坂道をソロリソロリと上がっていくと、古墳手前にある小屋の前が少しだけ広くなっていたので、そこに停めさせてもらうことにしました。GoogleMapで上空から見るとこんな感じで、まさにこの写真にあるように車を停めさせてもらいました。

どうやら発掘調査中で、墳丘上にロープが張られ、北東の斜面で数人の方が作業をしていたので、作業者のいない南西側(上の写真の左下)から回って墳丘に近づきました。南西面の墳丘斜面は綺麗に残っているのですが、北西面にまわった途端にびっくり。斜面がえぐれています。

ふたつの方墳の間に来ました。見えているのは北東側の方墳です。

説明板はボロボロでした。もともと7世紀中頃の築造とされていたのが、7世紀後半に変更されたようです。

この両側に方墳があるのですが、それらはイメージしていたのとは全く違う姿でした。

右側、つまり南西部の墳丘(西墳丘)です。墳頂は残っているのですが、墳丘全体が方形がまったくわからないくらいにえぐられています。

左側、北東部の墳丘(東墳丘)です。横穴式石室を構成する大きな石が露出しています。

墳丘内の中央土壇に踏み込んでちょうど古墳の真ん中あたりで両側をみるとこんな様子です。右側の西墳丘はもう何がなんだかわからないのグチャグチャ状態です。上にリンクを貼った「国指定史跡二子塚古墳」にある「航空レーザ測量成果による二子塚古墳の立体図」というのを見るとそのグチャグチャ具合がよくわかります。

墳丘の反対側に出ました。東墳丘の石室の入口が見えています。西墳丘は墳頂が見えます。ロープが張っているので近づけません。

ちょうど作業員の方が調査されている場所にきました。東墳丘の北東部斜面に浅いトレンチを入れて何か言い合っているところでしたが、そもそも調査中の墳丘に入り込んで写真をパシャパシャと撮っていたので一応断っておこう、上手くいけば詳しい話が聞けるかもしれない、と思って声をかけました。残念ながらいま掘っているところは発表前だからということで写真はNGでしたが、石室に石棺が残っているので入って見ていいですよ、と言ってもらえました。

盗掘のための穴が開けられていて、中は空っぽでした。この石棺は蓋がカマボコ型をした珍しいものです。この石室、石棺と同じものがもう一方の西墳丘にも存在するとのことですが、埋め戻されたのでしょう、その存在を気づかせるものは全くありませんでした。

2021年3月7日の日経新聞に掲載された写真がこれです。

下が見学会の際の資料および太子町サイトで公開されている古墳全体の図面です。

このあと、古墳の周囲をぐるりと回ってみての疑問。上の図面でいうと、墳丘の下側の平地部分は他の三面の平地部分よりも高さが1メートル以上も低くなっています。墳丘そのものの高さでいえば下側の方が高く見えるということです。後世に田畑の開墾や道路の敷設で土が取り除かれたのか、それとも築造時からこの状態なのか。調査員の方に質問しようと思ったのだけど、忙しそうにしていたので聞けずじまいです。残念。

右側が低くなっているのがわかります。

さて、この古墳には東西のふたつの石棺にふたりの人物が葬られていることになりますが、その被葬者を考えるにあたって墳丘上からのこの眺めがヒントになりそうです。次に行く山田高塚古墳、すなわち推古天皇・竹田皇子合葬陵です。

全国でもここだけという双方墳である二子塚古墳はこの推古天皇陵から南東へ200メートルほどのところ、少しだけ高い位置にあって推古陵を見守るように存在しています。このことから2名の被葬者は推古天皇と関係の深い人物だろうと思われます。築造が7世紀中頃なので、推古天皇崩御の628年からすぐあとのことです。また、方墳であることからすると蘇我氏系であると考えられます。

この二子塚古墳こそが推古天皇・竹田皇子の合葬陵であるという説があります。また、蘇我蝦夷が息子の入鹿とともに入ることを意図して生前に造った双墓(ならびのはか)という説もあるようです。直感的にはいずれも違うと思うので、少し考えてみることにします。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます