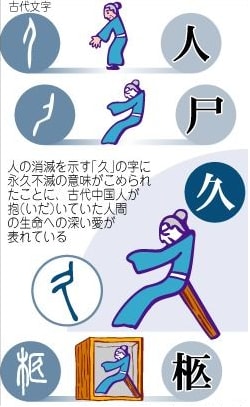

「 人 」 :横向きの人間を描いた象形文字

「尸(しかばね)」:この横向きの「人」を後方に少し倒した文字

「久」 :後方に倒れる死体を後ろから木で支えている形。

つまり、葬式のとき、死体に後ろからつっかえ棒をして立たせた形が「久」という文字。その死体を容れたのが、柩(ひつぎ)。

人間が死ぬと「永久の人」「久遠の人」になると考えて、「ひさしい」の意味が生まれた。

「尸(しかばね)」:この横向きの「人」を後方に少し倒した文字

「久」 :後方に倒れる死体を後ろから木で支えている形。

つまり、葬式のとき、死体に後ろからつっかえ棒をして立たせた形が「久」という文字。その死体を容れたのが、柩(ひつぎ)。

人間が死ぬと「永久の人」「久遠の人」になると考えて、「ひさしい」の意味が生まれた。

と思ったりしました。

深い意味を たずねて 子どもには名前をつけるべきなのだな~と

解説していただいて良く分りました。

中には、恐ろ~しい意味もあって知らない方が良い事も

有りますね

しかし、今日の解説で「柩」の文字に「久」が使われているその由来がよく分かりました。

>株は、やはり人の射幸心を刺激して、撤退するのは案外と難しそうです

私も塩漬け株を持っています。

保有株は生活資金の当てにしていませんので、株価の上下に一喜一憂しないようにしています。

列車の先頭と最後尾に陣取るのは、特別な所ですから、そこから見る景色は憧れの的です。

漢字の成り立ちを知るのが目的ですから、深く気にする必要はありません。気軽にご覧ください。

(延岡の山歩人K) さん へ

はまこう (浜幸)なら、元代議士の浜田幸一のことですが、「ハマゴウ」は浜辺に咲くねのなのですね。

漢字の成り立ちは、そのルーツをたどるのが目的ですから、あまり深く気にしないで読み流してください。

(らいちゃん) へ

ナンジャモンジャのような「もんじゃ焼き」は、耳にするばかりで口にしません。やはり、お好み焼きの方が親しみがありますよ。

それが、「文字焼き」がなまって「もんじゃ焼」となったとは面白かったです。

株は、やはり小遣いの範囲内でやるのが賢明です。

(焼酎学生) さん へ

いままでの経験値を超す雨が降ったとはいえ、それにしても今度の広島土砂災害は、奥地にまで宅地化が進んでいることを

教えられました。

漢字の成り立ちをブログに載せようと思ったのは、郵送された通信講座案内DMに、例題が興味深く記載されてあったことに

はじまります。