「ほ~ら、私が言ったとおりでしょう。今どき旧いオーディオ雑誌なんて読む人がいるはずないじゃない!」と、家内の勝ち誇ったような高らかな嘲笑が何ともいまいましい。

前回のブログの末尾に「旧いステレオサウンド誌(40冊)を無料で差し上げます」と、記載していたのだが結局、希望者は皆無だった。

かくなるうえは軒先で廃品回収に出すのみで、梱包や運送屋さんへの手間が省けたぶんだけ良かったのかもしれないが、その一方では、昨今の冷えきったオーディオ熱を象徴する出来事ではなかろうかと、ちょっと淋しい思いもした。

「老兵は死なず、只消え去るのみ」・・・・。

さて、話は変わってこのブログに度々登場していただいているメル友の「I」さん(東海地方)。

現在4ウェイ・システムの構築に腐心されており、その調整の苦心談をお聞きする中で次のような一節があった。

「クロスオーバーの調整が進むと、歪っぽさが減るとともに艶も減ってきたように感じました。これを救ってくれたのがSPケーブルとして使用しているLANケーブルです。

当初、撚線からLANケーブルにしても大きな変化はありませんでしたが、富士電線のLANケーブル(カテゴリー6)にしたところ、少々オーバーに言うと、音から音楽に変わりました。因みに、JBLのLANケーブル(カテゴリー5)も富士電線です。」

「エッ、あの細いLANケーブルをSPケーブルに使用するなんて!」と奇想天外(?)の発想に大いにオーディオの虫を刺激された(笑)。

すぐに「詳しく教えてください」と、打診すると次のようなコメントの返信があった。

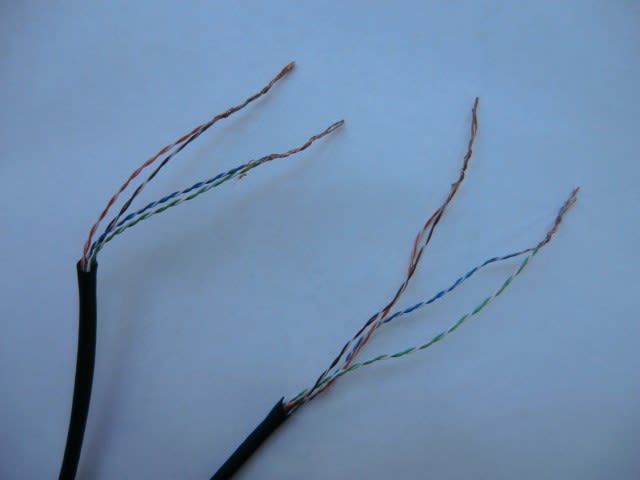

「LANケーブルの件ですが、接続端子が付いている場合はカットして使います。端末処理は、ケーブルの外被をニッパーで8㎝ほど剥いで、中の単線をワイヤーストリッパーで2㎝ほど剥いています。

以上のとおりだが、我が家にはかって、インターネットラジオの回線を引くためにLANケーブル(カテゴリー6)を購入しその余った分が大量に眠っているので、まさに「猫に鰹節」(笑)。

すぐに実験に取り掛かった。

先日のブログにも搭載したようにSPケーブルを口径「1.2mm」の単線に替えたばかりだし、音質にまったく不満はないが、さらに良くなるのならそれに越したことはない。それに余分におカネがかかることもないし~。

接続方法は低音向きのスタッカート接続にしてみた。

作業はあっという間に済んで右チャンネルの方は「LANケーブル」にし、左チャンネルは従来の単線のままで音を出してみた。こうすると音の違いがよく分かる。

すると、明らかに「音の硬さ」が違った!

端的に言えば、左チャンネルは「硬い音=塊りになって聴こえる=分解能が悪い」、その一方、右チャンネルのLANケーブルの方は「柔らかい音=一つ一つの楽器の音がほぐれて聴こえる=分解能がいい」

明らかに「LANケーブル」の方に軍配が上がった。

そういうわけで、迷うことなく3系統のスピーカーケーブルを半日ほどかけてすべてランケーブルに変更したが、大きな図体のウェストミンスターだけは裏蓋を開けての難作業になるので、いずれ機会をみての宿題として残した。

一番手間がかかる作業はLANケーブルの端末処理で、100円ライターであぶって芯出ししたが、随分、荒っぽい所業で年寄りはとかく気が短すぎて困る(笑)。