【石垣では自衛隊員が命綱着け草刈り】

久しぶりに和歌山を訪ねた。目的は他の城では余り目にすることがない和歌山城の傾斜した“御橋廊下”と、城のすぐ南に位置する和歌山県立博物館・近代美術館。城の石垣では命綱のロープを着けた自衛隊員が鎌で草を刈るなど清掃活動中だった。数十年ぶりに中心商店街ぶらくり丁にも立ち寄った。橋のたもとの歌碑に近づくと突然懐かしい演歌「和歌山ブルース」が流れてきた。

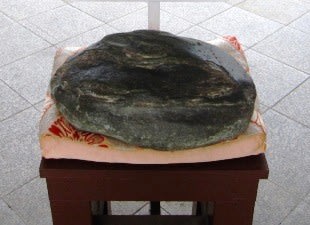

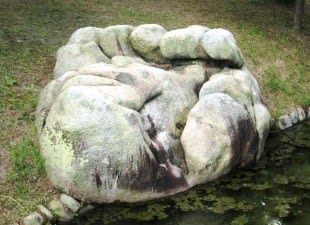

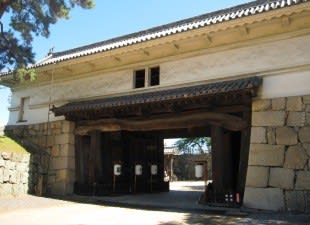

和歌山城は紀州徳川家の居城。天守閣はかつて国宝に指定されていたが、1945年の空襲で焼失、その8年後にコンクリート造りで元の姿に復元された。御橋廊下は西の丸と二の丸大奥をつなぐ屋根と白壁で覆われた通路。当時の図面や発掘調査を基に2006年に復元された。長さは約27m。江戸時代には殿様やお付きの人だけが通行できたが、今では履物を脱ぎさえすれば自由に通れる。両側の地盤の高低差から、斜めに架けられているのが特徴だ(勾配角度約11%)。そのため床板は滑らないよう段違いに組まれているが、段差がかなりあるため歩くたびに足の裏が痛くなるほどだった。西の丸側には堀から出土した巨大な礎石などが展示されていた。

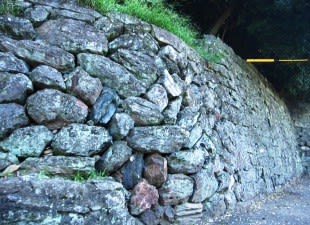

城を訪れた日、城内には自衛隊員の姿が目立った。大阪府和泉市の陸上自衛隊信太山駐屯地所属の隊員たちで、毎年この時期になると石垣などを覆う草や蔓の刈り取り作業に取り組んでいるという。高くて急な石垣での活動は足場の悪い場所での訓練も兼ねているそうだ。その活動が地元の人々からも感謝されているのだろう、多くの人が「ご苦労さまです」と声を掛けていた。ある場所には団体や企業からの差し入れとみられる飲料水などが入ったダンボール箱が積まれていた。

城内北西角にある「わかやま歴史館」に立ち寄った。まずシアタールームで映像「よみがえる和歌山城」を見た後「和歌山城の歴史文化」の展示コーナーへ。紀州徳川家伝来という金印はまばゆいばかりの輝きを放っていた。「わかやま人物探訪」コーナーでは陸奥宗光、南方熊楠、川端龍子、松下幸之助、有吉佐和子の5人が紹介されていた。博物・生物学者の南方熊楠(1867~1941)は神社林(鎮守の森)の保護活動で広く知られるが、ここでは和歌山城の堀の埋め立て・宅地化計画への反対運動にも詳しく触れていた。熊楠の生誕地は南海和歌山駅から程近い所にある。そこには胸像が乗った立派な石碑が立てられていた。県立博物館では企画展「きのくにの宗教美術」、県立近代美術館では企画展「コミュニケーションの部屋」が開かれていた。

ぶらくり丁は「和歌山ブルース」の中で「逢いたい見たいすがりたい そんな気持ちにさせるのは ぶらくり丁の恋灯り……」と歌われている。吉川静夫作詞・吉田正作曲で50年ほど前、古都清乃が歌って大ヒットした。雑賀橋のたもとに歌碑が造られたのは17年前の2004年。レコード盤を模した台座の上に高さ1mあまりの円筒の照明器具が立ち、台座には歌詞や五線譜などが刻まれていた。そばに寄ると感知し歌が流れ始める仕掛けだ。今も長く歌い継がれており、古都清乃は地元で絶大な人気を保っており、2012年には和歌山県文化功労賞を受賞した。川べりには古都清乃や三田明らをゲストに迎え10月31日に開かれる「ニューレトロ!ぶらくり歌謡音楽祭」のポスターが貼られていた。