【被葬者の頭部分にリンを含む真っ赤な水銀朱】

国内最大の古墳時代の円墳、奈良市の富雄丸山古墳(直径109m)で、埋葬施設の粘土槨内の木棺から副葬品の青銅鏡3枚が見つかり、奈良市教育委員会の埋蔵文化財調査センターが3月16日、発掘現場を一般公開した。

木棺を粘土で覆ったこの粘土槨は昨年度の調査で北東側の造り出し部分から出土。被覆粘土の中から東アジア最長の「蛇行剣」とこれまで類例のない「鼉龍文(だりゅうもん)盾形銅鏡」が見つかった。このため未盗掘とみられる木棺内部の調査も大きな注目を集めていた。

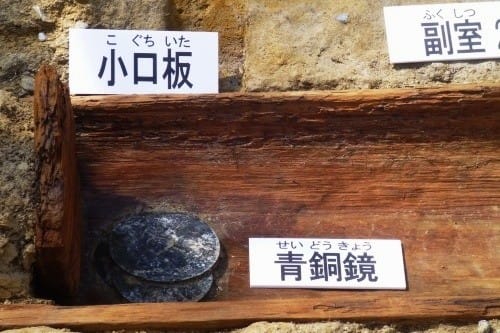

木棺の材質はコウヤマキで、幹を半分に割って内部をくりぬき、下半分を棺の身、上半分を蓋としていた。大きさは長さ5.6m、幅64~70㎝、厚さが約5㎝。内部は2枚の仕切り板で中央の主室と左右2つの副室の3つに区画され、木棺の両端は小口板で区切られていた。

銅鏡が見つかったのは被葬者の足側とみられる副室内の小口板のそば。鏡面を上向きに3枚重ねた状態で出土した。一番上の鏡は縁の断面から三角縁神獣鏡の可能性が高いという。今後慎重に取り出して鏡の種類や背面の文様などを調べる。

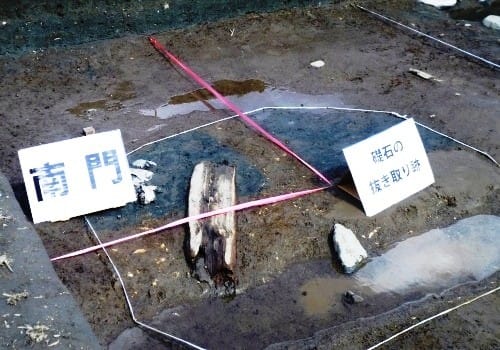

被葬者が埋葬されていたとみられる主室(長さ2.4m)では、頭があったと想定される位置を中心に水銀朱を検出した。最も赤色の濃い部分には人骨に由来すると考えられる元素のリンを多く含んでいることも分かった。

このほか被葬者の足側の仕切り板の近くから漆塗りの竹製の竪櫛(たてぐし)9点も出土した。ただ同時期の古墳時代前期後半(4世紀後半)の古墳と比べると、副葬品が少ないのが特徴。事前に出土した長大な蛇行剣と盾形銅鏡から、木棺内からも甲冑や武具など豪華な副葬品の発見が期待されていた。それだけに、やや期待外れだったことは否めない。

では被葬者は誰だったのか。副葬品が鏡と櫛だけで、これらが化粧道具でありながら呪術にも利用されていたことから、奈良市埋蔵文化財調査センター所長の鐘方正樹さんはこう推測する。「墳頂部に眠る当時の支配者の兄が、祈祷⋅呪術で支えてくれた巫女の妹の魂を守るため、大切にしていた蛇行剣と盾形銅鏡を供えたのかもしれない」