【おもちゃ「グリコのおまけ」約3000種類のデザイナー】

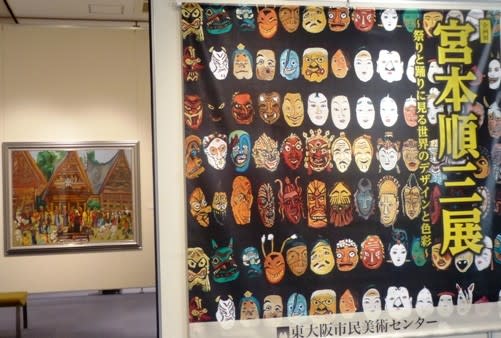

東大阪市民美術センターで11月29日、企画展「宮本順三展」が始まった。副題に「祭りと踊りに見る世界のデザインと色彩」。大阪市出身の宮本順三さん(1915~2004)はかつて子どもたちの人気を集めたおもちゃ「グリコのおまけ」のデザイナーとして知られる。同時に世界の祭りと踊りを画題とし多くの油彩画を描いた。企画展ではそれらの中から代表作を選んで展示している。12月17日まで。

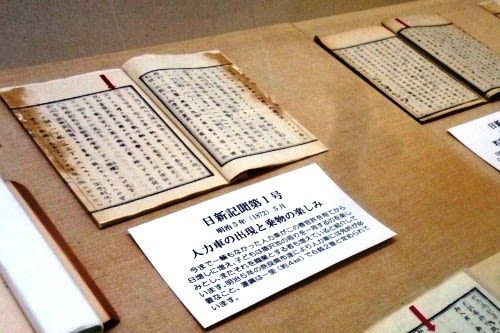

宮本さんは画家になるのを夢見て、彦根高等商業学校(現滋賀大学)時代には自ら美術部を創設した。卒業後に就職したのがグリコ。入社時の面接では「もっと子どもが喜ぶおもちゃを作りたい」と訴えた。当時グリコはおまけに絵カードなどを入れていた。願いがかなって配属されたのが広告課景品考案係(おまけ係)だった。(下は『浪花郷土玩具集』)

1945年には退職する。だが、その後も家業だったセルロイド工場を再建し、協力業者としておまけの製造に励んだ。参考にしたのが日本の郷土玩具や世界各地の伝統的なおもちゃなど。生涯にデザインしたおもちゃはなんと約3000種類に上る。宮本さんは生前「子どものおもちゃを大切にする国は文化的に豊かでもある」と話していたそうだ。

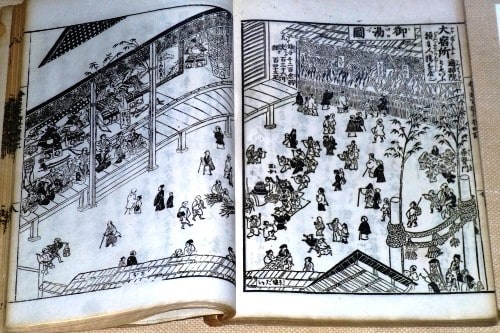

宮本さんは国内だけでなく世界各地を訪ねては祭りや踊り、人々の表情、風景、伝統玩具、考古遺産などをスケッチし、帰国後それらを基に多くの油絵を描いた。作品数は51カ国230点(うち日本117点=いずれも画集掲載分)に及ぶ。(下は『東栄花祭り』)

企画展は「大阪の祭りと伝統」「日本の四季と祭り」「日本・世界の民族文化」「世界の祭りと踊り」「世界の人々」で構成。絵画の展示数は50点余で、ほかに絵日記や内外の仮面、グリコ時代に手掛けた「世界一周スタンプ集」なども展示している。

国内の祭りを描いた展示作には『青森ねぶた祭り』や『花笠祭り』(山形県)、『東栄の花祭り』(愛知県)、『美里の祭り』(京都府)、『飛騨高山のどぶろく祭り』(岐阜県)、『長崎のランタン祭り』などがある。『沖縄の文化祭』(上)と北海道網走市の『オロチョンの火祭り』(下)はいずれも100号の大作だ。

「世界の祭りと踊り」のコーナーにはもっと大きな150号の作品も並ぶ。『シーサンパンナーの水かけ祭』(中国)、『マラケシュのバザール』(モロッコ、下の写真右側)、『ランテの水牛供犠』(インドネシア)、『パロゾンの大祭』(ブータン)……。

展示絵画の多くは東大阪市にある「宮本順三記念館・豆玩舎ZUNZO(おまけやズンゾ)」所蔵だが、国立民族学博物館(大阪府吹田市)や大阪社会福祉指導センター(大阪市)、大阪セルロイド会館(同)の所蔵作品も含まれる。(下は『ランテの水牛供犠』)

独特なタッチで描かれた作品はいずれも鮮やかな色彩に溢れ、画面から人々の喜びとエネルギーが伝わってくる。歓声や鳴り響く太鼓などの音まで聞こえてくるようだ。(下は『パロゾンの大祭』)