【「日本の100名城」徳島城跡、見どころ多彩!】

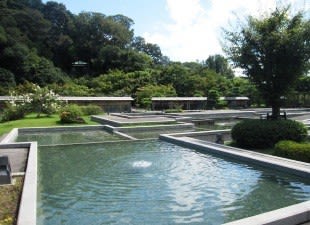

JR徳島駅から程近い徳島中央公園。国の史跡で「日本の100名城」にも選ばれている徳島城跡を利用して整備された公園で、1989年には「日本の都市公園100選」にも選定されている。久しぶりに徳島を訪れたのを機に、公園の中心に位置する城山の周りをぐるっと一周した。そこには数千年前の海蝕痕や貝塚に、城の石垣、平和記念塔、クスノキの巨木、文学碑、蒸気機関車などもあって実に見どころいっぱいの公園だった。

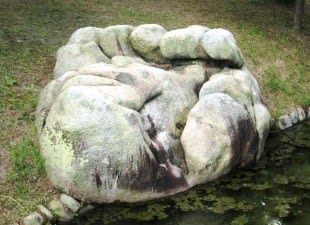

城山の東側に波の浸食作用による海蝕痕が数カ所あった。岩肌に残る円形の窪みは波に浸食された跡で、縄文時代前期の5000~6000年前に一帯が海の波打ち際だったことを示す。海蝕痕の近くからは縄文時代後期~晩期の2300~4000年前とみられる貝塚も3カ所見つかった。その1つからはハマグリやカキなどを中心に厚さが60~100cmにも及ぶ貝の層が見つかり、ほぼ完全な屈葬人骨1体を含む3体分の人骨も出土した。

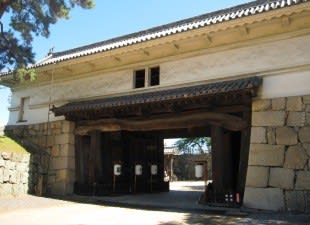

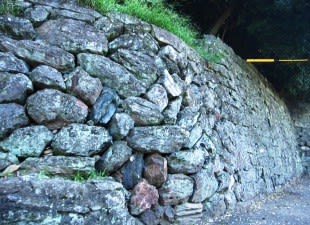

徳島藩主蜂須賀氏の居城だった徳島城は明治初期の廃城令で建物の大半が取り壊され、本丸東側の石垣などが往時の面影を残す。ただ城山は標高約62mとあまり高くないものの、案内板によると「斜面は急で傾度の平均は35.9度」。それを見て足首を痛めていることもあって登るのを断念した。しかし城山の麓にも何カ所か石垣が残っている。石垣に使われているのは「阿波の青石」と呼ばれる緑色片岩。青みがかった石垣は他の城の石垣にない渋みを放っていた。その近くに「竜王さんのクス」と呼ばれる城山最大のクスノキの古木があった。85年前の室戸台風で倒壊したそうだ。

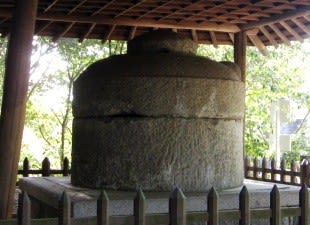

「子供平和記念塔」は終戦まもない1948年に竣工した。高さは4.6mで、最上部にブロンズ製の小便小僧が立つ。総工費36万8000円は全額徳島県下の子どもたちの献金で賄ったという。塔に埋め込まれている石は全国の小中学生やアメリカの子どもたちから送られてきた石や化石で、当時の皇太子(現上皇さま)から贈られた那智の名石2個も含まれているそうだ。園内には徳島城を築いた蜂須賀家政(1558~1639)の像や地元出身の推理作家海野十三(1897~1949)の文学碑、徳島県遺族会が建立した「父の像」、大正~昭和時代に県内を走り回った8620形式蒸気機関車なども展示されている。市民の間からは徳島中央公園の名称を「徳島城公園」あるいは「徳島城址公園」へ変えてほしいという要望も出ているそうだ。