【勅使迎え国家安泰と国民繁栄を祈願、古式ゆかしく「祓戸の儀」など】

春日大社の例祭「春日祭」が13日午前、天皇のご名代の勅使を迎えて執り行われた。京都・賀茂神社の葵祭、石清水八幡宮の石清水祭とともに〝三勅祭〟といわれる。春日祭が始まったのは平安初期の9世紀半ば。今の式日は毎年3月13日だが、明治時代以前は2月と11月の最初の申(さる)の日だった名残から「申祭」とも呼ばれる。

午前10時、黒や紫、緋色などの束帯をまとった勅使一行が斎館(貴賓館)を出発した。一行は森の中を下って掃き清められた参道を進む。向かうのは二の鳥居を過ぎてすぐ左手にある春日大社の末社・祓戸(はらえど)神社。その前で「祓戸の儀」が行われる。行列には美しい白馬2頭もお供していた。

祓戸神社の周辺は関係者以外立ち入り禁止。一般の人は二の鳥居の手前から参道にかけて張られたロープの外側から垣間見るだけ。距離が数十メートルも離れているため「祓戸の儀」の詳しい様子はほとんど拝見できなかった。この後、場所を幣殿や直会殿に移して御幣物奉納、御祭文奏上、神馬牽廻、和舞奉奏などの神事が行われた。

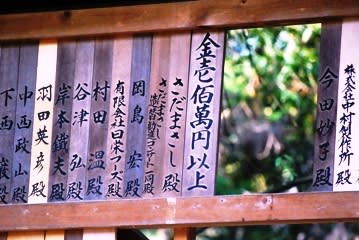

春日大社は今年から来年にかけて20年に1度の「式年造替」を迎える。60回目。今月27日にはいよいよ仮殿遷座祭が執り行われる。二の鳥居の手前には式年造替奉賛者のお名前がずらりと掲げられている。「祓戸の儀」を待つ間、それを眺めていると――。最上段の中ほど「金壱佰萬円以上」の先頭に「さだまさし」の名前。続いて「さだまさし造替勧進コンサート一同殿」とあった。調べてみると、昨年5月に奈良県文化会館でさだまさしのコンサートが開かれていた。