【奈良大学所蔵「絵画優品展」で】

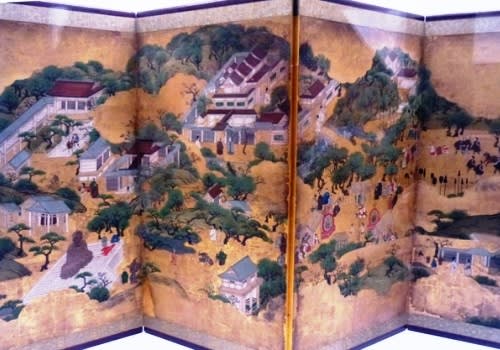

奈良大学博物館で「令和3年度館蔵品展Ⅱ 絵画優品展」が始まった。注目の作品は収蔵品として新たに加わった今回初公開の八曲一双「南都・厳島図屏風」。江戸時代初期の興福寺から東大寺にかけての奈良の景観が描かれた南都図屏風と、安芸の宮島が描かれた厳島図屏風が対になっている。そのうち南都図には東大寺の大仏殿がなく雨ざらしのままの大仏が描かれている。露座の大仏を描いた作品は少ないだけに話題を集めそうだ。

南都図屏風には向かって右側から元興寺や興福寺、春日大社、東大寺などが描かれ、東大寺の部分には南大門や二月堂、鐘楼などが確認できる。露座の大仏が描かれているのは屏風左側の下の部分(写真㊤)。東大寺は戦国時代の1567年(永禄10年)、松永久秀と三好三人衆が激突した「東大寺大仏殿の戦い」の舞台となって、大仏殿は焼け落ち大仏自体も上半身が無残に溶け崩れた。大仏の修理が完了し開眼供養が営まれたのはそれから100年以上後の1692年(元禄5年)。大仏殿の再建にはさらに月日を要し、1709年(宝永5年)に落慶法要が営まれた。この屏風はその間の近世初頭の奈良の姿を表したものとして貴重な作品といえる。

南都図屏風には春日若宮おん祭りのお渡り式(風流行列)の様子も詳細に描かれている。その中には今も春日大社一の鳥居のそばで行われている松の下式や御旅所祭などの様子も。松の下式の場面に見える松の木は能舞台の鏡板に描かれる老松のモデルとされる〝影向(ようごう)の松〟のクロマツだろう。厳島図屏風(写真㊤)は宮島の厳島神社を本州側から眺めた構図。ただ、この作品には「建築描写は実景と異なる点が多く、作者は実際に厳島神社を見ていない可能性がある」との注釈が付いていた。

大仏の復興と大仏殿の再建は江戸時代のお伊勢参りなどの旅行ブームもあって、奈良も大仏詣での人々で大賑わいだった。今展には「大和名所図会」「春日大社若宮祭礼図」など江戸時代の旅行者向けの観光案内書も展示中。同時に江戸時代の六曲一双の「源氏物語図屏風」(写真㊤)や「源氏物語色絵」「源氏物語歌歌留多」、江戸前期~中期に京都で活躍した浮世絵師西川祐信(1671~1750)の「絵本常盤草」の美人画(写真㊦)、江戸後期の戯作者為永春水(1790~1844)の「薄俤幻(うすおもかげまぼろし)日記」なども展示している。優品展の公開は4月23日まで。