がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

537)超高齢者はがんで死なない(その2):がんになるのは運が悪いのか

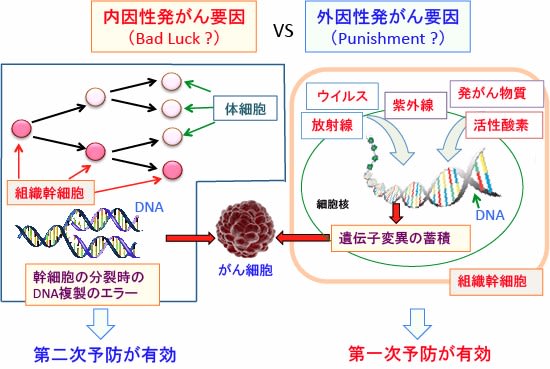

図:基本的に全てのがんは環境と遺伝と不運な偶然(DNA複製時のエラー)によって引き起こされる。「組織幹細胞の遺伝子変異の蓄積」によってがん細胞が発生する。この遺伝子変異の発生において、内因性(DNA複製時のエラー)と外因性(喫煙や放射線などの発がん物質による遺伝子変異や親から受け継いだ遺伝的要因)の発がん因子のうちどちらの寄与が大きいかという点が議論されている。前者の内因性(DNA複製時のエラー)が主体だと、がんの発生は「不運(Bad Luck)」ということになり、外因性の発がん物質を避ける努力をしても意味が無いので、がんの早期診断・早期治療という第二次予防に力を入れるべきだという結論になる。後者であれば、がんの発生は喫煙や不健康な食事などが原因なので「当然の報い・処罰(Punishment)」ということになる。この場合は、発がん因子を避ければ(禁煙や食品中の発がん物質を減らすなど)がんを予防できるので、第一次予防(食生活や生活習慣の改善によってがんの発生そのものを減らす予防法)を推進する重要性が高くなる。がんの発生には不運(Bad Luck)の要素は十分に存在するが、環境因子がさらに重要なのは疫学的に十分な証拠がある。

537)超高齢者はがんで死なない(その2):がんになるのは運が悪いのか

【我々の体は変異遺伝子を持つ細胞集団がモザイク状に存在する】

胎生期(受精から出産までの期間)に子宮内で新生児になる発達過程において、1個の受精卵が最終的に数兆個の細胞に増加します。

一般的に成人の体細胞の数は約60兆個と言われていますが、最近の論文では約37兆個と報告されています。(Annals of Human Biology, 40: 463-471, 2013年)

この37兆個のうちの3分の2の約26兆個が赤血球です。(血液1μl当たり赤血球の数は400〜500万個で、血液が4リットルとして2 x 1013で、20兆です。骨髄や脾臓にも赤血球は貯蔵されているので、26兆個程度は妥当な数値です)

つまり、がん化する細胞の数は成人で10兆個程度です。赤血球は核が無く、細胞分裂もがん化もしないので、この議論からは省きます。

体の大きさ(体積)によって体を構成する細胞の数も変わりますが、成人では赤血球を除くと凡そ10兆個という膨大な数の有核細胞が人体を構成していることになります。

個々の細胞の大きさは幼若個体と成熟個体とで大差ありません。1個の細胞の遺伝子のDNAの量は胎児も老人も同じだからです。したがって、体重3kgの新生児は1兆個前後の体細胞(赤血球を除く)から構成されると推定されます。

1回の細胞分裂で1個の細胞が増えます。1回の細胞分裂で1個の細胞が2個になるからです。

したがって、新生児の体細胞の数がN個だとすると、1個の受精卵から出産するまでにN—1回の細胞分裂を行ったことになります。

これは発育過程で1つの細胞も細胞死を起こさないという条件であり、実際は臓器や組織の形が作られる過程でアポトーシス(プログラム細胞死)によって不用な細胞は死滅します。

生物はその発生や成長過程で、最初に余分に作成して、不要なものを削っていくという方法を採用しています。木彫で粗彫りして不要な部分を削っていくのと同じです。

例えば、発生の過程で、指ができるとき、細胞の塊ができ、その細胞の塊の一部がアポトーシス(プログラム細胞死)で削られて指ができます。このようにして手が形成されます。(下図)

図:生物は発生や成長の過程でまず過剰に作って、不要なものを削って完成させるという方法を採用する。例えば、手の発生過程では、手の原型となる細胞の塊の一部が遺伝子の働きで制御された細胞死のアポトーシス(プログラム細胞死)によって削られて、指を作って手が完成する。

したがって、1個の受精卵が新生児になる過程で、子宮内で胎児の体の中では、1兆回以上の細胞分裂(DNA複製)が起こっていることになります。

一般的には、「1つの個体において、全ての細胞は同じ遺伝情報を持っている」と言われています。

1個の受精卵から細胞分裂によって細胞が1兆個まで増えて赤ん坊として生まれるまで、全てのDNA複製でエラーが1回も発生しなければ、その新生児を構成する体細胞は全て完全に同一の遺伝情報(DNA)持っていることになります。

しかし、1兆回以上の細胞分裂を行う過程で、ある確率でDNA複製のエラーが発生しており、そのため、新生児の体細胞の遺伝情報は完全に同一でなく、変異遺伝子を持つ細胞集団がモザイク状に存在することが明らかになっています。

つまり、どこかの段階で遺伝子変異が発生すると、その細胞が分裂することによって変異した遺伝子を持った細胞集団が構成され、このような同じ変異遺伝子を持った細胞集団がモザイク状に存在する個体が形成されることになります。

つまり、私たち個々の体は、全ての細胞が完全に一致したゲノムを持っているのではなく、遺伝子の塩基配列が所々異なるDNAを持った細胞集団がモザイク状に存在しているのです。

これを体細胞における遺伝子のモザイク現象(genetic mosaicism)と言います。

そして、このようにモザイク状に存在する遺伝子変異を持った細胞集団から、将来的にがんが発生したり、神経変性疾患(筋萎縮性側索硬化症など)の発症に関連することが推測されています。

つまり、胎生期におけるランダムに発生するDNA複製エラーが、生まれてからの病気の発症に関与することが指摘されています。

図:1個の受精卵から約1兆個の体細胞からなる新生児に発育する過程で1兆回以上の細胞分裂が起こっている。DNA複製時にある確率でエラーが発生するため、新生児の体細胞の遺伝情報は全ての細胞で完全に同一ではない。発育過程で遺伝子変異が発生すると、その細胞が分裂することによって変異した遺伝子を持った細胞集団が構成される(図の緑や青やオレンジの細胞集団)。つまり、私たちの体は、全ての細胞が完全に一致したゲノムを持っているのではなく、遺伝子の塩基配列が所々異なるDNAを持った細胞集団がモザイク状に存在している。これを体細胞における遺伝子のモザイク現象(genetic mosaicism)と言う。

【DNA複製時にエラーが起こる】

話を簡単にするため、新生児が生まれた段階で1兆回の細胞分裂を行ってきたと仮定します。1兆個は1012個です。細胞分裂のときにDNAの複製が起こります。DNAは約30億塩基対から成る2本の鎖状になって、DNAポリメラーゼによってで複製が起こります。

1回のDNA複製で、1個の特定の塩基が変異する確率は10-9〜10-10のレベルです。10億から100億回のDNA複製で、DNAのある特定の塩基が1回変異する確率です。

DNAを複製するDNAポリメラーゼが間違った塩基を取り込む頻度は10-5のオーダーですが、そのDNAポリメラーゼの校正活性で、すぐさま99%は訂正されるので、残されるエラーの頻度は、10-7のオーダーです。

残ったエラーの99.9%は、DNA複製後にミスマッチ修復系で修復されるので、生体内のDNA複製で、最終的に間違った塩基が入る頻度は10-10のオーダーになります。

一つの遺伝子には数百から数千の塩基が存在しますので、一つの遺伝子が1回の細胞分裂で変異を起こす確率は10−7 から 10−6と考えられています。つまり、1個の遺伝子に変異が起こる確率は100万回から1000万回の細胞分裂当たりで1回です。

生まれるまでに1兆回(1012回)の細胞分裂を起こすと、ある特定の遺伝子に変異が発生する回数は105〜106回になります。つまり、1兆回の細胞分裂をすると、ある特定の遺伝子に変異が発生する回数は10万から100万になります。

この変異が胎生期の初期に発生した場合は、その細胞が分裂してできた子孫の細胞にもその変異が受け継がれます。

つまり、ある特定の遺伝子に変異が発生する回数は、胎生期(子宮内にいる間)の間で10万回から100万回ですが、その変異を持った細胞はそれ以上という計算になります。

つまり、ある1個の遺伝子の変異を持った細胞は一人の新生児の約1兆個の有核細胞のうちの数100万個以上と推定されます。(数千万個以上あるいは数億個以上かもしれません)

遺伝子の数は2万2000個程度なので、それぞれに遺伝子においても、100万個以上の細胞が変異を持っている計算です。

複数の遺伝子に変異を持つ細胞集団が存在する可能性もあります。

成人の体では1日に200分の1の細胞が死んで、組織幹細胞から新しい細胞が作られています。

人体の有核細胞数を10兆個として1日に500億個の有核細胞が作られている計算です。このペースだと1年で18兆個の細胞になり、80年間生きたとして1500兆個の細胞が産生されたことになります。

別の論文では「体が一生の間に生産する細胞の数は1016以上」と計算しています。

1016は1京(=1兆の1万倍)です。この数は、今まで(数千万年前から)地球上に存在した全ての霊長類の数を合わせたものよりも多いと言われています。

いずれにしても、私たちの体の中では、一生の間に数千兆回の細胞分裂(DNA複製)が起こっていることになります。

【組織幹細胞の遺伝子に変異が蓄積してがん細胞になる】

組織の体細胞は寿命があっていずれはアポトーシスで死滅するので、遺伝子変異が蓄積してがん化することはありません。

がん化するのは、組織に残り続ける組織幹細胞(Stem cell)ということになります。

組織の幹細胞とは、組織固有の多分化能を有して各臓器・組織を構成する細胞の供給源となる細胞です。組織幹細胞は自己複製によって幹細胞を維持すると同時に、不均等分裂により一部が自己複製のサイクルから逸脱して成熟細胞へと分化して、組織を構成する細胞(体細胞)を作り出しています。

例えば、大腸粘膜組織の幹細胞は陰窩の最底部、基底膜直上に存在しており、自己複製によって幹細胞を維持すると同時に、不均等分裂によって分化した粘膜上皮細胞を作り出しています。

粘膜上皮細胞に分化した細胞は、消化管内腔側に向かって移動し、数日で細胞死(アポトーシス)を起こして消化管内に脱落します。

胃や食道や小腸でも、粘膜上皮の底部付近に幹細胞が存在し、粘膜上皮細胞が供給されています(図)。

図(A)組織の細胞には幹細胞と成熟した体細胞が存在する。幹細胞は組織固有の多分化能を有して各臓器・組織を構成する細胞の供給源となる。組織幹細胞は自己複製によって幹細胞を維持すると同時に、不均等分裂により一部が自己複製のサイクルから逸脱して成熟細胞へと分化して、組織を構成する細胞(体細胞)を作り出している。

(B)消化管粘膜組織の幹細胞は陰窩の最底部に存在しており、自己複製によって幹細胞を維持すると同時に、不均等分裂によって分化した粘膜上皮細胞を作り出している。粘膜上皮細胞に分化した細胞(体細胞)は、消化管内腔側に向かって移動し、数日で細胞死(アポトーシス)を起こして消化管内に脱落する。

組織幹細胞は、分裂して自分と同じ細胞を作り出すことができ(自己複製能)、またいろいろな細胞に分化できる(多分化能)という二つの重要な性質を持ち、この性質により、限られた寿命のある体細胞を絶えず供給し、傷ついた組織を修復することができるのです。

前述の計算では、成人で1日に500億回以上のDNA複製が起こっていることになります。

1個の遺伝子に変異が起こる確率は100万回から1000万回のDNA複製当たりで1回という確率だと、1つの遺伝子当たり1日に5000個以上の組織幹細胞に遺伝子変異が発生している計算になります。

細胞分裂や細胞死の制御に関わる遺伝子(がん遺伝子やがん抑制遺伝子)の活性部位や発現調節部位に変異が起こったときに、その遺伝子変異はがんの原因になる可能性があります。

そのような遺伝子は100種類以上あります。

それらの遺伝子のアミノ酸は数百個あって、そのうちの何カ所(ホットスポット)に変異が起こるとがん化に関連すると仮定して、数百の遺伝子変異で1個のがん化に関連する遺伝子が発生することになります。

以上を計算すると、1日に少なくとも500個以上の組織幹細胞にがん化に関連する変異遺伝子が発生していることになります。

これは、「1個の遺伝子に変異が起こる確率は1000万回のDNA複製当たりで1回」「がん化に関連する遺伝子は100種類」「それぞれの遺伝子のホットスポットは1カ所(がん遺伝子になるのに1000のヒットが必要)」「1日の細胞分裂は500億回」という条件で最も少なく見積もった計算です。

(10-7 x 100 x 10-3 x 5 x 1010= 500)

あるいは、1回の複製で1塩基当たりの変異の確率が100億分の1(10-10)で、がん化に関連する遺伝子変異のホットスポットが一つのゲノム当たり100カ所で1日に500億回のDNA複製が起こると仮定すると

(10-10 x 100 x 5 x 1010 = 500)でやはり500個になります。

しかし、これは最も少ない条件での計算で、実際は1日に数千個の組織幹細胞にがん遺伝子が発生している計算です。(1回の複製で1塩基当たりの変異の確率は100億分の1回よりも多いし、1個のがん遺伝子やがん抑制遺伝子のがん化に関連する遺伝子変異のホットスポットは数カ所あると考えられる)

しかし、がん遺伝子やがん抑制遺伝子の活性部位に変異が起こっても、1個だけではがん細胞になりません。数個から十数個のがん遺伝子やがん抑制遺伝子の機能が変化するような変異が重なったときに細胞はがん化します。

さらに、がん細胞が発生しても、免疫監視機構が正常であれば、それらのがん細胞が増殖する前に排除されます。あるいは、増殖が抑えられて臨床がんまで発育しません。

そのような理由で、1日の数千個以上の組織幹細胞内にがん遺伝子は作られても全ての人が臨床的ながんになるわけでは無いのです。一般的には、一生の間に2から3人に一人の確率で臨床的ながんが発見されています。

【がんの発生は「不運」なのか「処罰」なのか】

がんの発生が「組織幹細胞の遺伝子変異の蓄積」という点では、がん研究者の多くは異論はないと思います。寿命に限りのある体細胞にいくら遺伝子変異が起こっても、複数の遺伝子に異常が蓄積する可能性はないからです。

議論があるのは、遺伝子変異の発生において、内因性(DNA複製時のエラー)と外因性(喫煙や放射線などの発がん物質による遺伝子変異)の発がん因子のうちどちらの寄与が大きいかという点です。

前者の内因性(DNA複製時のエラー)が主体だと、がんの発生は「不運(Bad Luck)」ということになります。この場合は、外因性の発がん物質を避ける努力をしても意味が無いので、がんの早期診断・早期治療という第二次予防に力を入れるべきだという結論になります。

後者であれば、がんの発生は喫煙や不健康な食事などが原因なので「当然の報い・処罰(Punishment)」という意味合いが強いことになります。この場合は、発がん因子を避ければ(禁煙や食品中の発がん物質を減らすなど)がんを予防できるので、第一次予防(食生活や生活習慣の改善によってがんの発生そのものを減らす予防法)を推進する重要性が高くなります。(トップの図を参照)

体内では一生の間に数千兆回の細胞分裂(DNA複製)が起こっているので、組織幹細胞のDNA複製時のエラーが発がんに関与している可能性はかなり高いと思います。

健康的な生活をしていても若くしてがんになる人は多くいます。一方、喫煙や不健康な食生活をしていても一生がんにならない人も多くいます。がん診療を長くやっていてこのような経験を多くしているので、がんになるのは「運が悪い」という印象は強くあります。

しかし、喫煙が発がん率を顕著に高めることや、放射線被曝が発がん率を高めることや、加工肉が大腸がんの発生率を高めることなど、多くの疫学研究は発がんにおける外因性の発がん要因の重要性を指摘しています。つまり、がんが発生するのは発がん要因を増やした(避けなかった)「当然の報い」であるという意見は十分にエビデンスがあります。

この相反する2つの考えが、最近話題になっています。

【がんの発生は「運が悪い(Bad Luck)」とBert Vogelsteinが言っている】

ジョンズ・ホプキンス大学キンメルがんセンターのBert Vogelstein博士らの研究グループは「がん発生の3分の2は、幹細胞の分裂時に生じるDNAのランダムな変異によって説明される」という論文を発表しています。

Bert Vogelstein博士は1989年に大腸がんにおけるがん抑制遺伝子のp53の変異を発見し、それ以降、細胞のがん化(多段階発がん過程)における遺伝子変異を解析し、がんの分子生物学の領域でブレークスルー的な業績を多く挙げています。賞金300万ドルで話題のBreakthrough Prize in Life Sciencesの第一回(2013年)の受賞者です。

今までに500以上の論文を発表し、その引用回数は30万回以上で、科学論文の引用回数のランキングでは2017年では第9位になっています。(http://www.webometrics.info/en/node/58)

その卓越した業績を残している研究者が「6割以上のがんは、DNA複製時のエラーによるものだから、がんは防げない」という結論に達したということで、ネットでも話題になっています。

まず、2015年に以下のような論文をScienceに発表しています。生物数学者であるCristian Tomasetti博士(ジョンズ・ホプキンス大学医学部兼ブルームバーグ公衆衛生大学院腫瘍学助教)とBert Vogelstein博士の2人が著者です。

Cancer etiology. Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number of stem cell divisions.(がんの原因:組織間の発がんリスクの差は幹細胞の細胞分裂の回数によって説明できる)Science. 2015 Jan 2;347(6217):78-81.

【要旨】

組織によってその発がん率は何百万倍も異なることは100年以上前から知られていたが、その理由は不明であった。この論文では、種々の組織における生涯にわたる発がん率は、その組織の恒常性を維持するために行っている幹細胞の分裂回数の総和と非常に強く相関する。

これらの結果は、それぞれの組織における発がんリスクのうち、環境要因や生まれつきの遺伝的要因(遺伝形質)の関与は3分の1程度に過ぎない。

多くの発がんは、正常細胞のDNA複製時におけるランダムな変異によるものであり、不運(bad luck)によるものと言える。

この事実は、がんの原因を理解するためだけでなく、がんによる死亡を減らす方法の検討する上で重要である。

特定の組織や器官で死滅する細胞の再生は、幹細胞の分裂によりなされています。

組織特異的な幹細胞が、細胞分裂のDNA複製過程で、DNAの塩基1つが他の塩基に不適切に置き換えられるランダムなエラーによって遺伝子変異が起こり、この変異によってがんが発生することは良く知られています。

これらの変異が一つの幹細胞に多く蓄積されるほど、がん化のリスクが増加することになりますが、遺伝や環境要因の関与と比較して、これらのランダムな誤りががん発生に実際に関与していることは、これまではあまり重視されていませんでした。

がん予防や発がんの研究領域では、発がんの原因(遺伝子変異を生じる原因)としてタバコや食事や大気汚染や放射線などの外来性の環境要因や、肝炎ウイルスやパピローマウイルスやピロリ菌などの感染症や、家族性ポリポーシスなどの遺伝的要因が主体と考えられていました。

DNA複製時のコピーミスが発がんに関与することは予測されてはいましたが、それほど大きな関与はしていないと多くの研究者は思って今いました。

そこに、多段階発がんの分野で顕著な業績を挙げたVogelsteinが「がんの多くはDNA複製時のランダムな変異によって起こる不幸な偶然によって発生する」という結論の論文をScienceに発表したのです。

この論文では、人の一生にわたる31種類の組織幹細胞の平均的な累積総分裂回数に関する情報が掲載されている論文を調べ、幹細胞分裂回数と米国人の同じ組織におけるがんの生涯発症リスク(the Surveillance, Epidemiology, and End Results databaseから)を比較しました。

その結果、幹細胞総分裂回数とがんリスクの間の相関係数は0.804であることを確定しました。この0.804という線形相関(linear correlation)は、がんの65%が組織幹細胞の分裂に伴うランダムなDNA複製エラーによって発生していることを意味しているそうです。(数学的な解釈は十分理解できませんが。)

図:組織幹細胞の生涯に渡る細胞分裂の総数と、その組織から一生の間に発生するがんのリスクの相関。組織幹細胞の分裂総数と発がんリスクが強い正の相関を示す。(リンチ症候群は遺伝性非ポリポーシス性大腸がん)(出典:Science. 2015 Jan 2; 347(6217): 78–81.)

22種類のがんは、細胞分裂時に生じるランダムなDNA変異の「不運」な要因によって大部分は説明が可能であると言っています。

残りの9種類は「不運」によって予測される以上に発生率が高いため、不運と環境要因もしくは遺伝要因の組み合わせに由来すると推定されました。

環境要因と遺伝要因の関与がどの程度かを評価する指標として著者らは、Extra Risk Score(ERS)を使っています。

このERS値が高いほど、DNA複製エラーによる不運によって予測される以上に発生率が高いので、環境要因と遺伝要因の関与が高いことを示します。

図;ERS(Extra Risk Score)が高いものほど、発がんにおける環境要因や遺伝性要因の寄与が大きい。ERSの値が低い(マイナス)ほど、組織幹細胞の細胞分裂時におけるDNA複製エラーの寄与が大きい。不運以外の要因が高いがん(青のバーで示す)として喫煙と関連する肺がん、日光曝露と関連する皮膚がん、C型肝炎ウイルスによる肝臓がん、ヒトパピローマウイルス(HPV)による頭頚部がん、遺伝子疾患と関連するがん種(遺伝性の大腸ポリポーシスやリンチ症候群など)が含まれている。(出典:Science. 2015 Jan 2; 347(6217): 78–81.)

基本的に全てのがんは環境と遺伝と不運な偶然(DNA複製時のエラー)によって引き起こされます。

もちろん、環境要因が悪いと、がん発生の不運な要因が増すことになります。

しかし、31種類のがんのうち22種類のがんは細胞分裂時に生じるランダムなDNA変異の「不運」な要因によって大部分は説明が可能であると言っています。

不運以外の要因が高いものとして喫煙と関連する肺がん、日光曝露と関連する皮膚がん、C型肝炎ウイルスによる肝臓がん、ヒトパピローマウイルス(HPV)による頭頚部がん、および遺伝子疾患と関連するがん種(遺伝性の大腸ポリポーシスやリンチ症候群など)が含まれています。

各組織でのがんの発生の6割以上が、組織幹細胞の分裂時に生じるDNAのランダムな変異が原因だとすると、生活習慣や食生活を改善することは一部のがんの予防に役立つとしても、多くの他のがんに対しては有効でないということになります。したがって、がんの一次予防の努力をしてもあまり意味が無いので、治癒可能な早期の段階でがんを発見する方法を研究・開発することに集中した方が良いと言っています。

乳がんや前立腺がんなどの一部のがんでは、幹細胞分裂回数に関する信頼性のあるデータが科学論文に示されていなかったために、本論文には含まれていません。また、米国のがん患者だけの解析なので、いろいろと反論がでました。

そして、それらの反論にさらに反論するために、Tomasetti と Vogelsteinらは、先月新しい論文をScienceに発表しています。

Stem cell divisions, somatic mutations, cancer etiology, and cancer prevention.(幹細胞分裂と体細胞変異とがんの原因とがん予防)Science. 2017 Mar 24;355(6331):1330-1334.

【要旨】

環境因子やDNA複製エラーによって引き起こされる遺伝子変異によってがん細胞は発生する。

69カ国における17 種類のがんの発生リスクと正常な組織幹細胞の細胞分裂の回数との関連を検討した。

その環境の違いに拘らず、全ての国において、組織幹細胞の細胞分裂数とがんの発生率との間には強い相関(中央値=0.80)が認められた。

がんの原因としてのDNA複製エラーによる遺伝子変異の重要性は、がん細胞の遺伝子解析と疫学研究の2つの独立した方法で支持され、解析の結果、ヒトのがん細胞の遺伝子変異の3分の2はDNA複製時のエラーに起因することが示された。

これらの全ての結果は、環境要因の改善によって防ぐことができる一部のがんの存在を示す疫学データと一致するものである。さらに、DNA複製エラーで発症する多くのがん種による死亡を減らすためには、がんの早期の検出(診断)と早期治療の重要性を示している。

がん発生の原因として喫煙などの環境要因はよく知られていますが、正常な細胞が細胞分裂でDNAを2つの細胞にコピーするたびに発生する複製エラーについてはいままで過小評価されてきました。

この研究では、突然変異に占めるコピーエラー由来のものの割合の推定値を初めて導き出してみたところ、がんの3分の2は避けられないし、発生したのは不運としか言えないという結論です。

遺伝子変異には、細胞のがん化につながるものと、影響しないものがあります。がん遺伝子やがん抑制遺伝子の重要な箇所に変異が起こったときに細胞のがん化に影響します。

しかも、通常は1個のがん遺伝子やがん抑制遺伝子の異常だけでは細胞はがん化しません。数個から十数個のがん遺伝子やがん抑制遺伝子に異常が起こったときにがん細胞が発生します。

変異はランダムに起こっているので、ある一つの組織幹細胞にがん化する遺伝子変異が複数蓄積するのは不運(bad luck)としか言えないということです。

このような考えは「bad luck hypothesis(不運仮説)」と呼ばれて、賛成派と反対派が多くの議論を行っています。

このような不運なDNA複製エラーによるがん発生はがん全体の3分の2を占めるわけですが、具体的な比率はがんの種別ごとに異なります。

膵臓がんは77%がランダムなDNAコピーエラーの結果生じるものであり、18%が環境要因、残り5%が遺伝要因と言っています。

前立腺、脳、骨肉腫となると、ランダムなDNAコピーエラーによるものが95%となっています。

肺がんは逆に環境要因(喫煙など)が65%でコピーエラーは35%でした。

健康的な生活を心がけていたのになぜ病気になってしまったのかと悩むがん患者にとっては、今回の研究は少なくとも本人に責任がないことを示す慰めになると、著者らは述べています。

【環境要因が重要という研究結果の方が多い】

Tomasetti と Vogelsteinらの今回(2017年)のScienceの研究結果についても、すでに多くの反論があります。

例えば、前立腺がんの95%はランダムなDNA複製エラーと言っていますが、前立腺がんの発症率が食事などの環境要因の影響を強く受けることは多くの疫学データで明らかになっています。

例えば、ω3系多価不飽和脂肪酸と前立腺がんの発症リスクは逆相関の関係が示されています。

エスキモーや日本人のようにω6:ω3の比が低い所では、前立腺がんの発生リスクが低いのは事実です。

日本人が米国に移民して欧米型の食事になると前立腺がんが増えることも知られています。

脳や骨肉腫では環境要因がゼロというのは理解できますが、前立腺がんの発症には環境要因が関与しないという結論は一般には受け入れられないと思います。

また、日本の大腸がんの年齢調整死亡率の推移を見ると、1950年から2000年までの50年間に男で2.8倍、女で1.8倍増加しています。罹患率で比較すると検診の普及の影響で年齢調整罹患率は増える可能性がありますが、年齢調整死亡率が増えることは、がん治療法が後退したか、大腸がんの発生率が増えたかのどちらかになります。

がん治療法は年々進歩しているので、後者が正しいことになります。

日本における大腸がんの発生率の上昇は、食事の欧米化が主因だと考えられています。

このように、がんの発生において環境要因の方が重要であるという意見の方が多いと思います。

ニューヨーク州立ストーニーブルック大学Song Wu応用数学統計学准教授とYusuf Hannun同大がんセンター所長が昨年「Nature」に発表した論文では、がんの70~90%が環境要因という結論でした。

Substantial contribution of extrinsic risk factors to cancer development.(がんの発生における外来性リスク要因の相当な寄与)Nature. 2016 Jan 7;529(7584):43-7.

【要旨】

最近の研究によると、組織幹細胞の生涯の細胞分裂数とその組織の発がん率が強い相関を示すことが示され、話題になっている。この相関が正しければ、発生したがんの多くは内因性の要因によるもので回避できないことになり、このような不運(bad luck)仮説は公衆の健康と関連して盛んに議論されている。

この論文において我々は、がんの発生において内因性の発がんリスクの寄与は少ない(10〜30%以下)というエビデンスを示す。

まず第一に、組織幹細胞の分裂回数と発がんのリスクとの相関は、内因性と外因性の要因を区別していないことを示す。

さらに、内因性の発がんリスクは、幹細胞の全細胞分裂回数を制御する下限リスクによってよりよく推定されることを示す。

最後に、内因性要因によって生じる変異の蓄積の率は、観察された発がんリスクを十分に説明できないことを示す。

以上のことから、がんの発症リスクは外因性要因によって強く影響を受けることを結論とした。このような結果は、がんの予防と研究と公衆の健康を考える上で重要である。

2015年1月にScienceに掲載されたTomasetti と Vogelsteinらの論文では「腫瘍の成長を促す遺伝子で起きるランダムな変異で原因を説明できる一方、残りの3分の1は、環境的要因や親から受け継いだ遺伝子に起因するものだった」と、がんの大半は“運”によるものであり、喫煙習慣があったり、日光を大量に浴びてたりしても、がんになることなく長生きしている人は、「遺伝子が優れている」というわけではなく、「運がいいから」と説明しています。

しかし、このNatureに掲載された論文では、Tomasetti と Vogelsteinの論文で「運が悪い」と表現された「DNA複製時のランダムな変異」のような内因性の危険因子ががんの発生に寄与するのは10~30%ほどであって、環境などの外的要因の方が大きいことを示しています。

論文筆者の1人であるユスフ・ハヌン博士は、リボルバー式拳銃を用いたたとえで、内因性要因は弾丸を1つ込めたような状態であり、喫煙者は弾を2~3発入れたようなものだと説明しています。ロシアンルーレットをしたとき、必ずしも弾丸が発射されるとは限らないため、運の要素は確かにあると認めています。しかし、環境要因の方がもっと大きいと結論づけています。

この論文が出たので、Tomasetti と Vogelsteinは先月、検討内容をさらに追加してScienceに投稿したようです。

Science掲載の論文では「がんは主に不運によるもので、予防するための努力は役だたない」と受け取られてしまうおそれがあるのですが、全体的にはNatureの論文の方が説得力があるようです。

しかし、がんの発生において自分で避け得るリスク要因は3分の2以下であり、DNA複製エラーの他に、酸素呼吸による活性酸素の害、自然界の宇宙線や放射線、大気汚染など自分でコントロールできない発がんリスクも多くあります。

がんにならないためには、がんに対する抵抗力(免疫力や抗酸化力など)を高め、がん発生を促進する要因(肥満、糖尿病、運動不足など)を減らす努力を積極的に実践することが重要になります。

体の治癒力や抵抗力や免疫力を積極的に高めてがんを予防しようという考え方は西洋医学では重視していませんが、漢方などの伝統医療では、防御力を高めてがんやその他の病気を予防することを重視しています。この点が、がん予防に東洋医学的な方法論が役立つ理由になっています。生命機械論の西洋医学は体の治癒力(自分で治す能力)を理解できない欠点があります。

| « 536)超高齢者... | 538)超高齢者... » |