がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

538)超高齢者はがんで死なない(その3):90歳代以降はがん発生率が低下する

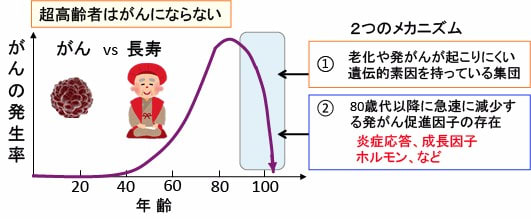

図:がんの発生率は80歳代をピークにして90歳代以降は急速に減少する。90歳以上で発がん率が減少する理由として2つのメカニズムが考えられる。①老化やがんに対する抵抗力の高い人や、老化やがんが起こりにくい遺伝的体質をもった人が100歳を超えるような超高齢まで生存できるため、超高齢者ではがんが少ない。②80〜90歳以上になると発がん促進要因(炎症応答、成長因子、ホルモンなど)が減少するために、超高齢者の集団ではがんの発生率が低くなる。発がん促進因子を減らし、発がん抑制因子を増やせば、高齢になってもがんの発生を予防できる。

538)超高齢者はがんで死なない(その3):90歳代以降はがん発生率が低下する

【がんの発生率は加齢とともに指数関数的に増加する】

私たちの体の中では遺伝子変異が蓄積した組織幹細胞が加齢とともに増加し、複数のがん遺伝子やがん抑制遺伝子に変異が起こった幹細胞からがん細胞(がん幹細胞)が発生します。

一方で、私たちの体内では、活性酸素やフリーラジカルの害を軽減する抗酸化力が遺伝子変異の発生を抑えるように働いています。また、免疫監視機構(免疫力)が正常に働いておれば、発生したがん細胞を排除してくれます。

このような体に備わった発がんに対する抵抗力は、がん細胞の発生を防ぐ抑止力になっています。しかし、抗酸化力も免疫力も20歳前後をピークにして加齢とともに低下していきます。

つまり、加齢に伴って組織幹細胞における遺伝子変異はどんどん蓄積し、抗がん力(抗酸化力や免疫力など)は20歳くらいをピークに年齢とともに低下していくので、この相乗作用によって、40歳以降、がんの発生が増え、加齢とともに指数関数的に増加すると考えられています(下図)。

図:組織幹細胞への遺伝子変異の蓄積は加齢とともに増加し、がん細胞の発生を抑制する抗酸化力や免疫力は20歳代をピークに低下していくので、がんの発生率や罹患率は40歳代から増加しはじめ、加齢とともに指数関数的に上昇する。

【がんの発生率は80歳代をピークにして、以降は急激に減少する】

体内に持続的に存在する組織幹細胞の遺伝子に変異が蓄積することによってがん細胞が発生し、がん細胞の発生を防ぐ免疫力や抗酸化力は高齢になればなるほど低下するので、一般的には、100歳の人の発がん率は80歳の人よりも高いはずです。

しかし、実際は、100歳の人の方が80歳の人よりもがんの発生率も罹患率もがんによる死亡率も低いことが明らかになっています。

例えば、以下のような論文があります。

Cancer suppression at old age(高齢におけるがん抑制)Cancer Res. 68(11):4465-78, 2008年

この論文では、米国のハーバード大学の研究グループが、米国の地域がん登録のデータを解析し、高齢者集団におけるがんの発生率や罹患率やがんによる死亡率を検討しています。

その結果、ほぼ全てのがんにおいて、その発生率は80歳代でピークになり、100歳を超えるような人では、臨床的ながんが発生することは極めて少ないという結論が得られています。そして、老化というのは、一般的には発がんを促進する要因ととらえられていますが、超高齢者にとっては、老化は発がんを阻害する要因として作用する可能性を示唆しています。

「がんは生涯にわたり幹細胞に蓄積する突然変異により発生する」という多段階発がんモデルでは、がん発生数は生涯にわたり年齢を重ねるとともに増加するということになります。

90歳以上の人口割合が少ない時代では、疫学データも90歳も100歳も80歳以上で1つのグループにまとめられて処理されていたため、この多段階発がんモデルで不都合は無く、最近まで誰も異議を唱えていませんでした。

しかし、先進国では90歳以上の高齢者は急速に増加しており、100歳以上の超高齢者も珍しくなくなりました。そして、80歳以上の人口を5年ごとに分けて解析するデータも利用できるようになりました。

前述の論文の研究の解析で使われた米国の地域がん登録は米国人口の8~26%に相当する人口のがん発生率や死亡率のデータを集めており、極めて正確な情報です。そして、このデータを解析すると、ほぼ全てのがんで、年代の違い(1979-1983, 1989-1993, 1999-2003の3つの年代)にかかわらず、がんの発生率は80歳代をピークにして、それ以降は急速にがんの発生率が低下することを明らかにしています。

さらに同じ研究グループが、2012年のCancerという学術雑誌(Cancerは日本語で「癌」)にさらに詳しい解析の結果を報告しています。

Peak and decline in cancer incidence, mortality, and prevalence at old ages.(高齢者におけるがんの発生率と死亡率と有病率のピークと減少)Cancer 118(5): 1371-86, 2012

この論文では、男性の23種類のがん、女性の24種類のがんに関して、米国の2000年の国勢調査と地域がん登録のデータを解析し、『がんの有病率は90歳以降急激に減少する。がんの発生率は75~90歳でピークになり、90歳以降は急激に減少する』という結論が得られています。 そして、従来の多段階発がんモデルは85歳以下にしか当てはまらないことを示唆しています。

【高齢者のがんは悪性度が低い】

米国の報告以外にも、超高齢者では発がん率が減少することを示す報告は複数あります。例えば、高齢者の解剖例での検討がイタリアのTrieste大学の病理部門から報告されています。この研究では、507例の高齢者の剖検例を対象に検討しています。剖検というのは死因を明らかにするために解剖して病理学的に検査することです。

その結果、がんが見つかった割合は、75~90歳が35%、95~99歳が20%、99歳以上が16%という結果が報告されています。

がんが死因になった割合は、75~90歳では約25%に対して、95~99歳では9.5%、99歳以上が7.1%になっています。

がんが見つかったうち、転移が認められたのは、75~90歳では63%に対して、95~99歳では32%、99歳以上が29%になっています。

剖検でがんが見つかったうち、死亡前にがんが診断されていた割合は、75~90歳では67.4%に対して、95~99歳では38.5%、99歳以上が29.4%になっています。

この報告は、95歳以上では、90歳以下に比べて、明らかにがんの発生率が低く、また、がんがある場合でも、95歳以上では転移を起こす率が低く、さらに臨床的症状を起こしにくいので生前に診断されることが少ないことを示しています。

つまり、95歳以上では、がんの発生率が低く、がんが発生しても、おとなしい(悪性度の低い)がんが多いので、臨床的ながんを発生することが少ないということです。

(Clin. Geriatr. Med. 13(1):55-68, 1997

)

高齢者のがんが若い人のがんより一般的に悪性度が低いことは以前から報告されています。

日本からの報告では、日本病理学会が毎年発行している剖検集報(主な病理機関からの年間の剖検症例の病理診断要約を登録したもの)の1991~1996年のデータを解析した論文があります。

この論文では、90~94歳の場合と比較して、100歳以上では、がんの転移率は4分の3に、がんによる死亡率は、3分の2に減少することを報告し、その理由として、高齢になるほど、がん細胞の悪性度が低くなる可能性を推測しています。

がんの発生率が超高齢になって増えないことも確認されており、超高齢になるとがんの発生に対して抵抗性になる可能性を推測しています。(Mech Aging Dev 117 (1-3):47-55, 2000

)

高齢者のがんは一般に増殖が遅く、転移をしにくいおとなしいがんが多いと言われています。したがって、がんは数年あるいは十年以上かけて徐々に大きくなるのですが、それが臓器の機能障害を引き起こすほど大きくなるまでは症状が出ないため、臨床的ながんと診断される事が少ないと言えます。

老衰で亡くなった方を解剖するとがんが偶然見つかることが少なくないといわれています。この事実は、たとえがんが体の中に存在していてもがんという病気が気付かれないまま天寿を向かえる事もできることを示唆しています。

90歳を超えるような超高齢になると、細胞の増殖活性を低下させるような体内環境(増殖因子やホルモンやサイトカインなど)になっているので、がん細胞の増殖も遅くなると考えられます。

がん治療においては、細胞毒性(cytotoxic)作用のある抗がん剤でがん細胞の消滅を目指す治療法が主体になっていますが、がん細胞の増殖を抑える(cytostatic)ことを目指す治療も検討する必要があります。この点において「超高齢者ががんで死なない」「超高齢者のがんは悪性度が低い」というメカニズムを理解することが役立ちます。つまり、超高齢者と同様の体内環境にすれば、がん細胞の増殖を抑え、がんとの共存を目指す治療ができます。

【90歳以降に発がん率が低下する理由】

さて、90歳以降にがんの発生率や罹患率が低下する理由として、いろんな可能性が考えられます。例えば、次のような可能性があります。

1)高齢の人は検診を受けないので、がんが見つかりにくい。

2)高齢者は、タバコやアルコールなど発がん率を高めるものの摂取が減る。

3)環境中や職場で暴露される可能性のある発がん物質に接触する機会が減る。

4)高齢になってくると食事の内容も変わり、食事性発がん物質の少ない食事や、がん予防成分の多い食事をしている。

5)高齢になると食事の量が減り、体重が減少する。カロリー制限や体重減少が発がん抑制に働いている。

6)超高齢になると、細胞の増殖活性や炎症応答の低下などによって、がん細胞の増殖を促進する因子が減少する。

7)がんになりにくい体質を持つ人やがんに対する抵抗力が高い人が、長寿を達成できる。

超高齢者でがんの発見率が少ない理由として、超高齢者はがん検診を受けないからだという推測に対しては、確かに数十年前であればその可能性はあるのですが、最近では、病院で亡くなる高齢者が増え、CTなどの検査法も進歩しているため、高齢者のがんの診断率は若い人より高いと言えます。したがって、超高齢者で生前にがんと診断されることが少ないのは、やはり、がんの発生率が低いことと、がんが発生してもおとなしいがんが多いことを反映しています。

また、食事や環境の内容の違いだけでは90歳以降に急激に低下することは説明できません。しかし、カロリー制限や体重減少の関与はあるかもしれません。カロリー制限は寿命延長とがんの発生予防に関連しています。

カロリー制限による長寿遺伝子のサーチュインやAMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)の活性化は、寿命の延長と発がん抑制に効果が期待できます。超高齢者では体脂肪が減少し、寿命延長とがん予防の効果があるアディポネクチンの産生が高いことが報告されています。超高齢になると食事摂取が少なくなるので、カロリー制限と同じ機序が作用している可能性は否定できません。

また、超高齢になったときの体内環境が、がんの発生や発育を抑える方向で作用している可能性は十分に想定できます。人の寿命がつきる限界に近くなると、がん細胞の発生や増殖を抑える何らかの生物学的メカニズムが存在する可能性はあります。例えば、老化にともなって細胞の増殖活性が低下すると、炎症が起こってもあまり反応しません。慢性炎症はがんを促進することが証明されています。

慢性炎症によって様々な炎症性サイトカインや炎症性物質(活性酸素やプロスタグランジンなど)が産生されるとがんが促進されますが、そのような炎症応答が低下するとがんの発生も増殖も悪性化も低下する可能性があります。また、細胞や組織を成長させる成長因子や増殖因子やホルモンも、超高齢になると急激に減少します。

これらはがん細胞の発生や増殖を促進しています。つまり、80歳代以降に急激に減少する発がん促進因子があると仮定すると、90歳代以降にがんの発生率が減少することになります。

がんの成長には数年単位の時間がかかるので、たとえ体内にがんが存在しても、増殖活性が低いと症状を呈するような臨床的ながんは発生しにくいと言えます。(図)

図:遺伝子変異は加齢とともに蓄積し、発がんを抑制する免疫力や抗酸化力は加齢とともに減少するので、90歳以上の超高齢者で発がん率が低下する理由の一つの説明として、80〜90歳以降に急速に減少する発がん促進因子の存在が示唆されている。

また、長寿になりやすく、がんになりにくいという体質がある可能性も指摘されています。発達した医学の恩恵によって様々な病気があっても80歳代くらいまで生きることはそれほど難しくはなくなっています。先進国では人口の半数以上は80歳以上生きています。

しかし、病気や老化に対する抵抗力がかなり高くないと100歳を超えるような超高齢まで生きることは困難だと言えます。医療によって病気による死亡は減らせても、体の老化による死亡(老衰)は医療では遅らせることは限界があります。

つまり、超高齢者は、老化やがんが起こりにくい遺伝的素因(体質)を持っている可能性があります。実際、酵母や線虫やハエやマウスに至る遺伝的研究で、長寿に関連する遺伝子が数多く見つかっています。

【インスリン様成長因子-1(IGF-1)の血中濃度が低い人はがんが少なく寿命が長い】

寿命と発がんに関連する因子として、例えば、成長ホルモンやインスリン様成長因子-1(Insulin-like growth factor-1: IGF-1)があります。

体の成長を促進する成長ホルモンは肝臓に働きかけてインスリン様成長因子-1(IGF-1)を分泌させ、このIGF-1が標的組織の細胞分裂を刺激します。したがって、多くの臓器や組織の細胞にIGF-1の受容体があり、それらの細胞から発生するがん細胞の多くがIGF-1受容体を持っています。

成長ホルモンやその受容体やIGF-1のシグナル伝達系などに欠損のあるマウスでは、寿命が延び、がんの発生が少ないという報告があります。人間でも、IGF-1の低い人ほどがんによる死亡率が低いという報告や、IGF-1の低下しているほうが長寿であるという報告もあります。またIGF-1の働きを阻害するIGF-1結合蛋白の高い人のほうが長生きであるという報告もあります。

100歳以上の超長寿者では、成長ホルモンやインスリン/IGF-1シグナル伝達系の働きが低下するような遺伝子変異を持った人が多いという報告があります。

100歳以上まで生存した人(百寿者)の子孫と、比較的若く亡くなった人の子孫を比較すると、百寿者の子孫の方がIGF-1の血中濃度が低かったという報告もあります。以下のような報告があります。

Low circulating IGF-I bioactivity is associated with human longevity: findings in centenarians' offspring.(IGF-1の血中濃度の低値はヒトの長寿と関連している:百寿者の子孫の研究)Aging (Albany NY). 2012 Sep;4(9):580-9.

【要旨】

寿命の制御に関わる様々な加齢関連因子(IGF-1など)の研究において、百寿者の子孫は適したモデルになる。この研究の目的は、ヒトの寿命におけるインスリン様成長因子-1(IGF-1)の役割を検討することである。我々は、革新的なIGF-I Kinase Receptor Activation (KIRA)アッセイ法を用いて血中のIGF-1活性を測定した。

対象は百寿者の子孫192名と、両親が比較的若く死亡した対照群80名で、両グループは年齢や性やBMIが同様であった。

両親が早死にした対照群に比べて、百寿者の子孫のIGF-1活性(p<0.01)、総IGF-1量(p<0.01)、IGF-1/IGFBP-3のモル比(p<0.001)は有意に低値を示した。

血清中のインスリン、グルコース、HOMA2-%B(膵臓β細胞機能)、HOMA2-%S(インスリン感受性)の値は両群で同様であった。

百寿者の子孫のIGF-1活性はインスリン感受性と逆相関を示した。

結論:1)百寿者の子孫は血中のIGF-1活性が対照群より低かった。2)百寿者の子孫のIGF-1活性はインスリン感受性と逆相関の関係を示した。これらの結果は、ヒトの加齢過程におけるIGF-1/インスリン系の関与を示唆している。

高齢者男性で、血中のIGF-1の濃度が高い人はがんを発生するリスクが高いという疫学研究の結果が米国から報告されています。この研究では、50歳以上の男性633人を対象に、IGF-1値を測定したのち18年間の追跡調査を行った結果、試験開始時にIGF-1値が100ng/mlを超えていた男性のがん死亡のリスクはIGF-1値が低かった男性のほぼ2倍であったということです。(J Clin Endocrinol Metab. 95(3):1054-1059. 2010年)

その他の研究でも、血清IGF-I濃度が高いほど、前立腺がん、乳がん、肺がん、大腸がん、膵臓がんの発生率が高くなることが示されています。つまり、高齢になってIGF-1が低い人は、寿命が伸び、がんの発生が抑制される可能性があります。そして、IGF-1の産生が低い体質や、IGF-1で誘導される細胞内シグナル伝達系の働きが弱い遺伝的素因を持った人は、長寿でがんが発生しにくいという可能性があります。

インスリン/IGF-1シグナル伝達系はカロリー制限やケトン食や糖質制限などの食事療法でも抑制できます。つまり、これらの食事ががんを予防し寿命を延ばす作用があります。

体を成長させる成長因子や増殖因子やホルモンなどは、若い人には若返り効果があるのですが、高齢になるとがんの発生を促進し、寿命を短くするようです。

加齢は発がんに重要な役割を果たしていますが、その正確なことは不明な点が多くあります。加齢というのは発がんメカニズムにおいては、「がんの原因」とまで言われていますが、加齢に伴って急激に減少する発がん促進要因もあるようです。逆に、長寿とがん抑制に共通する体内因子もあります。

つまり、長寿とがん抑制の両方に共通する体内因子を活性化、あるいは老化とがん化を促進している因子を抑制することが、「がんとの共存」や「がんの自然退縮」を達成するためのターゲットとして重要であると言えます。このような長寿とがん抑制に関連する因子を理解するとがんにならなくて長寿を達成できます。

IGF-1の濃度や活性を低下させることは長寿とがん抑制の重要なターゲットと言えます。以下のような報告があります。

Lower circulating insulin-like growth factor-I is associated with better cognition in females with exceptional longevity without compromise to muscle mass and function. (インスリン様成長因子-1の血中濃度の低値は、筋肉の量と機能を低下させることなく、超長寿の女性に置ける認知機能の改善と関連している)Aging (Albany NY). 2016 Oct 14;8(10):2414-2424.

【要旨】

ヒトを含めた様々な生物において、成長ホルモンのシグナル伝達を阻害する遺伝子変異は寿命を延ばすことが明らかになっている。しかしながら、高齢者においてインスリン様成長因子-1(IGF-1)の血中濃度を低下させると、認知機能や筋肉機能に悪い影響を与える可能性については検討されていない。本研究では、95歳以上の超高齢のアシュケナジ・ユダヤジン(Ashkenazi Jews)を対象に横断的解析を行った。

認知機能と筋肉の量と機能を検査し、血中のIGF-1を測定した。

IGF-1の血中濃度が高い上位3分の2の高齢女性に比べて、IGF-1の血中濃度が低い方の3分の1の高齢女性は認知機能が低下するリスクが低かった(OR=0.39; 95%信頼区間0.19〜0.82)。他の因子を調整しても、この相関関係は統計的に有意であった。男性においては、IGF-1濃度と認知機能の間には有意な関連は認めなかった。

男女ともにおいて、IGF-1濃度と筋肉の量や機能との間には関連はなかった。

以上の結果から、超高齢の女性の場合は、IGF-1の血中濃度の低値は、筋肉の量や機能の低下を起こすことなく、認知機能の改善と関係していることが示された。

IGF-1の低値は、がん抑制と寿命延長に作用しますが、成長因子が低下すると認知機能や筋肉量などにマイナスに働く可能性はあります。成長期のIGF-1の低値は成長を抑制します。しかし、この研究では、高齢者におけるIGF-1の低値が認知機能を低下させたり筋肉の量や機能にマイナスに作用することは無いという結果です。

【同じ種では体が大きいほどがんの発生率が高く寿命が短い】

高身長ががんの発生を高め、寿命を短くすることは多くの研究で明らかになっています。

成長過程で高身長にするような要因(遺伝、ホルモン、環境、栄養など)はがんの発生や進展や老化を促進する要因とも共通点が多いので、高身長の人はがんになりやすく老化が進行して寿命が短くなります。老化は成長の延長なので、成長が早いと老化も早くなると考えられています。

世界がん研究基金(World Cancer Research Fund)とアメリカがん研究所(American Institute for Cancer Research)の専門家会議による2007年の最新レポートでは、「高身長が発がんリスクを高める」ことは、「結腸直腸がん、閉経後乳がんでは確実(convincing)」、「膵臓がん、閉経前乳がん、卵巣がんでは可能性が高い(probable)」、「子宮内膜がんでは可能性あり(limited-suggestive)」となっています。また、「出生時体重が重いと閉経前乳がんのリスクを高める可能性が高い(probable)」という結論になっています(下表)。

この表の「Adult attained height」は「成人になって到達した身長」という意味で、簡単には「成人期の最も高い時期の身長」のことです。成長期には身長が伸び、高齢になってくると身長は縮むので、最も高い時期の身長のことです。

「身長を高くする要因」と「発がんを促進する要因」に共通点がある可能性が指摘されています。つまり、成長過程で身長を伸ばすような遺伝、環境、内分泌(ホルモン)、栄養といった様々な要因の中に、発がんを促進する要因があるということです。

さらに、「身長が高い」ということ自体が、発がんに直接影響するメカニズムも指摘されています。

身長と発がんリスクを検討した論文として以下のようなものがあります。

Pooled cohort study on height and risk of cancer and cancer death.(身長と発がんおよびがん死のリスクに関するコホート研究)Cancer Causes Control. 25(2):151-9. 2014年

この疫学研究は、オーストリア、ノルウェー、スウェーデンの7つの地域集団(コホート)における「The metabolic syndrome and cancer project(メタボリック症候群とがんに関するプロジェクト)」というコホート研究のデータを使って、身長と発がん率やがん死のリスクを検討しています。

対象は585,928人で、平均12.7年間の追跡期間の間に、38,862人ががんと診断され、13,547人ががんで死亡しています。

その結果、身長が5cm高くなると、全がんの発症リスクは女性では1.07(95%信頼区間:1.06~1.09)、男性では1.04(95%信頼区間:1.03~1.06)に上昇することが示されています。

このうち、高身長と発がんリスクの関連が最も高かったのは悪性黒色腫で、身長5cm当たり、発症リスクは女性で1.17(95%信頼区間:1.11~1.24)、男性では1.12(95%信頼区間:1.08~1.19)の上昇でした。

この論文の結論は「身長は発がん率およびがん死のリスクと関連している。身長を高くする要因(ホルモンや遺伝的要因など)ががんの発生や進展の両方の過程を刺激することを示唆している。」となっています。

米国で行われている大規模なコホート研究でも、同様の結果が得られています。すなわち、米国のNIH-AARP(National Institute of Health-American Association of Retired Persons) Diet and Health Studyというコホート研究の解析結果が報告されています。

Attained height, sex, and risk of cancer at different anatomic sites in the NIH-AARP diet and health study.(「NIH-AAPR食事と健康」調査における身長と性と臓器別発がんリスクの関連)Cancer Causes Control 25(12): 1697-1706, 2014年

この論文では、「NIH-AARP diet and health study」という大規模コホート研究で、男性288,683人、女性192,514人を平均10.5年間追跡しています。

そして、身長が高いほど発がんリスクが上昇することを報告しています。

身長が10cm高くなると、全がんの発生リスクが、男性で1.05(95%信頼区間:1.04-1.06)、女性で1.08(95%信頼区間:1.06-1.10)に上昇しました。

大腸がん、直腸がん、腎臓がん、悪性黒色腫、非ホジキンリンパ腫では、男女とも身長と発生率の間に正の相関を認めています。男女別では、乳がん、子宮内膜がん、前立腺がんでも身長と発生率の間に正の相関を認めています。

また、閉経後の女性を対象にした、「the Women's Health Initiative (WHI)」という米国の多施設コホート研究では、身長が高いほど、乳がん、大腸がん、子宮内膜がん、腎臓がん、卵巣がん、直腸がん、甲状腺がん、多発性骨髄腫、悪性黒色腫の発生率が高くなることが報告されています。

発がんに関連する他の要因を省いても、身長とがんの発生率との間に明らかな相関を認め、BMI(Body Mass Index)よりも相関が高いことが明らかになっています。

肥満は発がんリスクやがん死のリスクを高めることが多くの研究で明らかになっていますが、肥満よりも高身長の方が発がんリスクを高める可能性があるという結果です。

この研究では、1993年から1998年の間に、50歳から79歳の閉経後の女性が参加し、最大12年間の追跡期間にがんと診断された約2万人を解析しています。

年齢や体重、学歴、喫煙、飲酒、ホルモン療法などの発がんリスクに関連する要因の影響を省いて解析し、身長とがんの発生率の間に正の相関を認めています。

すなわち、閉経後の女性に関しては、身長が10cm高くなるとがんの発生率が13%上昇するという結果が得られています。

悪性黒色腫、乳がん、卵巣がん、子宮内膜がん、大腸がんに関しては身長10cmにつき13~17%のリスクの上昇で、腎臓がん、直腸がん、甲状腺がん、造血器腫瘍に関しては23から29%の上昇でした。

検討した19種類のがんの全てにおいて、身長と発生率の間に正の相関が認められました。

世界各国を対象に、24種類のがんの発生率とその国の成人の平均身長から、がんの発生と身長の関連を検討した報告もあります。

An international ecological study of adult height in relation to cancer incidence for 24 anatomical sites.(24種類の臓器・組織におけるがんの発生率と身長との関連を検討した国際的な生態学的研究)Cancer Causes Control. 2015 Mar;26(3):493-9.

この研究でも、男女とも平均身長が高いほどがんの発生率が高くなる結果が得られています。

女性の場合、ほとんどの種類のがん(肺がん、腎臓がん、結腸直腸がん、膀胱がん、悪性黒色腫、脳腫瘍および脊髄腫瘍、乳がん、非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫、子宮体がん、卵巣がん、白血病)で身長と発生率に正の相関が認められています。

子宮頸がんに関しては身長が高いと発生率が低いという負の相関を認めています。

男性では、脳腫瘍および脊髄腫瘍、腎臓がん、結腸直腸がん、非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫、前立腺がん、精巣腫瘍、口唇および口腔の腫瘍、悪性黒色腫で身長と発生率の間に正の相関が認められています。

結論は「多くの種類のがんで、その発生率は身長の高さと相関している。その理由は不明であるが、成長期の栄養やホルモン分泌などの影響が考えられ、がんの種類によって、その理由は異なる可能性がある。」となっています。

前回(537話)のTomasetti と VogelsteinらのScienceの論文によると、組織幹細胞の細胞分裂数とがんの発生率との間には強い相関が認められています。身長が1.1倍になると体積は単純計算で1.1の3乗で1.33倍になります。

体の体積と組織幹細胞の数は比例すると考えられるので、Vogelsteinらの「がんは不運で発生する」というBad Luck仮説では、身長が10%高くなるとがんの発生率は33%増えることになります。この数値は「身長が10cm高くなるとがんの発生率が13%上昇する」と良く当てはまります。160cmから170cmになると1.0625倍になり、この3乗は約1.2倍になります。

【大きな動物は寿命が長く、太った動物は寿命が短い】

ゾウのように大きな動物は、ネズミのような小さな動物よりも寿命が長いことは良く知られています。一般的に、体の大きな動物ほど寿命が長いことになっています。

その一つの理由は、大きな動物ほど成長と性成熟に時間がかかるからです。

しかし、同じ種であれば、太った個体や体格の大きい個体ほど寿命が短いことが多くのデータで明らかになっています。遺伝子改変で体格が大きくなるマウスを作ると、正常のサイズのマウスより寿命が短くなります。体格の大きなマウスは成長速度が促進し、生殖活動も旺盛ですが、活性酸素の産生が亢進し、寿命は短くなります。

犬を例にとると、小型犬と中型犬と大型犬というように大きさによって寿命を比べると、体格の小さい犬ほど寿命が長いことが知られています(下図)。このように同じ種であれば、体格の大きい個体ほど寿命が短い(逆に言うと小さい個体ほど長生きする)ということになります。これは人間でも証明されています(後述)

図:犬を肩高の大きさによって小型犬、中型犬、大型犬、超大型犬に分けると、体が小さいほど寿命が長いことが報告されている。上の図で、10年以上生きる割合(緑とオレンジを合わせた数値)は小型犬が50%以上で、中型犬で約40%、大型犬で約25%、超大型犬で10%程度というデータを示している。15年以上生きる犬は小型犬では10%近くいるが大型犬や超大型犬ではほとんどいない。

【身長が低いほど長生きする】

身長と寿命の関係に関しては相反するデータが出ています。

動物の例で紹介したように、同じ種の中では小さい個体ほど寿命が長いので、人間の場合でも身長と寿命は逆相関すると考えられています。実際に、身長と死亡率(特に、呼吸器系疾患と冠動脈疾患と脳卒中による死亡)との間に逆相関(身長が高いほど死亡率が高い)の関係があることが複数の研究で示されています。

しかし、低身長ほど寿命が短いというデータもあります。開発途上国のような貧困による栄養状態や衛生環境が悪い地域のデータでは、低身長(=栄養不良を意味する)は感染症や心血管疾患の発症率が高く、寿命が短いというデータは納得できます。

しかし、栄養状態や社会環境が悪くない先進国では、低身長ほど様々な疾患の罹患率が低く、寿命が長いというデータが数多く報告されています。

例えば、アメリカのある地域で、白人や黒人や中国人や日本人やラテン系アメリカ人など体格に多様性の高い同じ地域に住む人口集団の解析では、中国人や日本人やラテン系アメリカ人の方が白人や黒人より寿命が長く、それは身長が関連していることが指摘されています。

何千人というプロ野球選手の身長と体重と死亡時の年齢のデータを解析すると身長が高いほど死亡年齢が低いことが示されています。映画スターなどの著名人を対象にした解析でも同様な結果(身長と寿命は逆相関する)ことが示されています。

米国のある研究では、身長が175.3cm以下の男性は身長が175.3cm以上の男性グループに比較して寿命が4.95年長いという報告があります。

身長が170.2cm以下の男性は182.9cmの男性より7.46年長生きするという報告もあります。

低身長と高身長の寿命の差を検討した多くの研究をまとめた論文では、身長が1cm高くなると、0.47~0.51年の寿命の短縮があるという数値が報告されています。180cmの人は160cmの人の平均10年間ほど寿命が短くなるという計算です。

ハワイで日系移民を対象にしたコホート研究のHonolulu Heart Program/Honolulu Asia Aging Studyは世界的に有名な疫学研究です。

1900年~1919年に生まれたハワイのホノルル在住の8006人の日系アメリカ人を対象に1965年から始まり、ほぼ50年間の追跡が行われています。

このうち約1200人が90歳以上生きており、論文作成の段階で250人程度が生存していました。

このデータの解析でも、身長が低い方が寿命が長いことが明らかになっています。

以下のような論文が報告されています。

Shorter Men Live Longer: Association of Height with Longevity and FOXO3 Genotype in American Men of Japanese Ancestry(低身長の男性は長く生きる:日系アメリカ人男性における身長と寿命とFOXO3遺伝子型の関連)PlosOne Published: May 07, 2014 DOI: 10.1371/journal.pone.0094385

ホノルル心臓プログラム(the Honolulu Heart Program)の研究のデータから得られた1915人の非喫煙者の健康な日系アメリカ人を対象に36年間追跡した解析では、エネルギー消費量が平均の15%低いグループでは死亡率が低いことが示されています。

この論文では以下のような図が載っています。この集団では、80歳くらいまでは身長による生存率に差は認められませんが、80歳以降は身長が低い方が長く生きることが示されています。

この論文では、成長の初期の段階で体格が小さいことが80歳以降の寿命の延長に関連しており、寿命に関連するFOXO3遺伝子の遺伝子型との関連を示唆しています。

FOXO3は転写因子で寿命を延ばす作用があります。このFOXO3遺伝子には一塩基多型(single nucleotide polymorphism:SNP)に基づく活性の違いがあります。このうち、寿命延長に関連したFOXO3遺伝子型を持っている人では、インスリン濃度が低値で、がんも少なく、身長が低い関係があると報告しています。

インスリン/インスリン様成長因子-1のシグナル伝達系の活性が低いと身長や体格は小さくなります。つまり、身長と寿命の逆相関はインスリン/インスリン様成長因子-1(IGF-1)のシグナル伝達系、mTORC1活性、FOXO活性で説明できることになります。

つまり、がんを防いで寿命を延ばすには、インスリン/IGF-1のシグナル伝達系を抑え、mTORC1活性を抑制し、FOXO活性を高めることが有効であることが理解できます。

【男女間のがん発生率と寿命の違いには身長も関連している?】

日本の最近のがん統計によると、1年間に86万人以上ががんと診断されており、そのうち男性は約50万人、女性は約36万人となっています。(2012年の罹患全国推計値)

人口10万人あたりの粗罹患率は男性が812.5人、女性は551.7人です。(2012年の全国推定値)

2014年にがんで死亡した人は約37万人で男性は約22万人、女性は約15万人です。

人口10万人あたりのがんによる粗死亡率は男性357.8、女性232.5です(2014年)。

つまり、がんの発生率も死亡率も男性は女性の1.5倍くらいの数字です。

生涯でがんに罹患する確率は、男性63%、女性47%というデータがあります(2012年のデータ)。

60歳代以降のがんの発生率は男性が女性より顕著に高いのが特徴です。

例えば、現在60歳の人が20年後までにがんになる確率は男性が39%、女性が21%です。

現在70歳の人が10年後までにがんになる確率は男性が男性が30%、女性が13%です。

がんの発生率が男性より女性の方がかなり低いという現象は多くの国で確認されています。男性の方が女性よりがんが多い理由として様々な説があります。

例えば、一般的に男性は喫煙や飲酒の量が多く、危険な職業等により、女性に比べて身体に悪い影響を受けていることから、女性より短命でがんの発生も多いと言われています。

男性は女性より身長が高いので、身長の高い方が体の細胞の数が多いので、発がんする細胞の数も多くなるので、個体としての発がん率が高くなるという説もあります。

高身長の人は悪性黒色腫の発生率が高いのですが、それは身長が高いほど体表面積が大きいので、皮膚のメラノサイトの量も多いからだという説明は妥当です。

成長ホルモンや成長因子との関連も指摘されています。男性が女性より身長が高いのは、インスリン/インスリン様成長因子-1(IGF-1)シグナル伝達系の活性など、体の成長を促進する成長因子やシグナル伝達系が亢進しているためであり、このような成長因子やシグナル伝達系はがん細胞の発生や成長を促進するという考えです。

つまり、男性の方が女性より身長が高いことは成長ホルモンやインスリン様成長因子の活性が男性の方が高いことを示すので、がんの発生率を高める原因になっているという説です。以下のような報告があります。

Height as an Explanatory Factor for Sex Differences in Human Cancer. (ヒトがんの発生率の男女差の理由の一つとしての身長) Journal of the National Cancer Institute 105(12):860-868. 2013年

この研究は「Vitamins And Lifestyle (VITAL) study(ビタミンと生活習慣の研究)」というコホート研究で、2000年から2002年の間に50から76歳のがんの既往のないボランティア 約65000人を対象にしています。2009年までにがん(男女に共通するがんに限定)を発症した3466例を解析しています。

その結果、がんの発生率は男性は女性の1.55倍(95%信頼区間:1.45 ~ 1.66)でした。

男性が女性より発がんリスクが高い理由のうち、身長の差によるものが33.8%(95%信頼区間:10.2% ~ 57.3%)と計算されています。

つまり、男性は女性より発がん率は55%高く、この3分の1程度(18%程度)が身長の差によるものという計算です。

身長の違いの寄与率が高いのは、腎臓がん(90.9%)、悪性黒色腫(57.3%)、造血器腫瘍(49.6%)でした。

消化管のがん(食道がんや胃がんや大腸がん)、肺がん、膀胱がんでは身長の差による男女差の関与はわずかでした。

生活習慣や医学的リスク因子の関与は男女差の説明の23.1%(55%の0.231ということで12.7%という意味)でした。

以上の結果から、男女で共通するがんの発生率の違い(男性が女性の1.55倍)の理由として、身長の差は重要な因子であることを指摘しています。

身長を高くする要因(組織幹細胞の数、成長期における増殖促進の要因など)ががんを促進すると共通していることが推測されています。

男女で共通するがん(乳がんや卵巣がんや子宮がんや前立腺がんのような性別で発生が限定されるがん以外のがんのこと)の発生率は、多くのがんで男性が女性より高いことが知られています。例外は甲状腺がんくらいです(甲状腺がんは女性が男性より3倍程度多い)。

日本の統計では前述のように男性は女性の約1.5倍ですが、米国の統計でも、男女で共通するがんの全体で、発生率は男性は女性の1.55倍です。そして、この発生率の上昇分の3分の1程度が身長の差によるものだという報告です。

身長が高いと、それだけ体内の細胞の数が多くなるので、発がんのリスクも高くなるということになります。

成人でがん化する細胞の数は10兆個程度です。そして、身長が高い(臓器や組織の重量や体積が大きい)ほど体を構成する細胞の数も多くなるので、個体としての発がん率も高くなるというのが、最も簡単な説明です。

「高身長ががんの発生を増やすとか寿命が短い」というのは、背が高い人にはショッキングな話ですが、医学的には事実であり、十分に納得できる説明ができます。そのメカニズムを理解すれば、何をすれば良いかは理解できます。

肥満の場合は体重を減らすことで解決します。高身長による発がんや老化を促進するリスクを減らすには、体内で活性酸素の産生や遺伝子変異を増やさないような食生活や生活習慣が大切になります。インスリン様成長因子の働きを抑えるケトン食や糖質制限やカロリー制限も有効だと思います。

図:高身長は発がんのリスクを高め、寿命を短くすることが報告されている。そのメカニズムは様々ある。まず、成長期に成長ホルモンやインスリン様成長因子の産生や活性が高かったり、栄養過剰な場合に成長が促進されて高身長になる(①)。このような成長ホルモンやインスリン様成長因子の働きが亢進した状態は、がん細胞の発生や増殖を促進し、老化を促進する作用がある(②)。一方、高身長になると、体の表面積や体積が増えるので、細胞の数も増える。細胞の数が増えると、1個体当たりの細胞分裂や代謝も亢進する(③)。細胞の数や代謝が亢進すると、1個体当たりの変異細胞の出現数が増え、活性酸素の産生も増える(④)。その結果、細胞のがん化や老化が促進される。①と②は高身長を引き起こす原因ががんや老化を促進する場合であり、③④⑤は身長が高いということ自体ががんや老化を促進する宿命を持っていることを意味する。

| « 537)超高齢者... | 539)超高齢者... » |