がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

651)駆虫薬メベンダゾールの抗がん作用

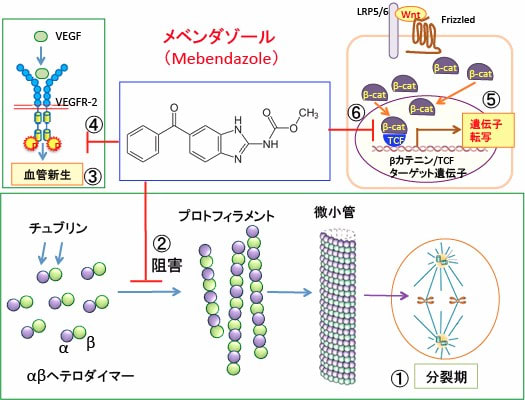

図:細胞分裂の際に複製されたDNA(染色体)は微小管によってそれぞれの細胞に分けられる(①)。微小管はαチュブリンとβチュブリンが結合したヘテロ二量体を基本単位として構成され、チュブリンのヘテロ二量体が繊維状につながったものをプロトフィラメントと呼び、これが13本集まって管状の構造(直径25nm)になったものが微小管となる。メベンダゾールはチュブリンに結合して微小管の重合を阻害し、細胞分裂のM期を停止させてアポトーシスを起こす(②)。血管内皮細胞の血管内皮細胞増殖因子受容体-2(VEGFR-2)に血管内皮細胞増殖因子(VEGF)が結合するとVEGFR-2は二量体を形成し、チロシンキナーゼドメインに存在するチロシン残基の自己リン酸化が引き起こされ、細胞内のシグナル伝達系が活性化され、血管内皮細胞の増殖や血管形成が促進されて血管新生が促進する(③)。メベンダゾールはVEGFR-2の活性化を阻止して血管新生を阻害する(④)。Wntが受容体のFrizzledとLRP5/6に結合してWntシグナルが活性化されるとβ-カテニンが細胞質内で増加して核内に移行して転写因子のTCFに結合し、β-カテニン/TCFのターゲット遺伝子(c-mycやサイクリンD1など)の転写を促進して、細胞の増殖を亢進する(⑤)。 メベンダゾールはTCFを活性化するキナーゼのTNIK (Traf2- and Nck-interacting kinase)を阻害してTCFの転写活性を阻害する(⑥)。メベンダゾールは多彩なメカニズムで、がん細胞の増殖を阻止し、細胞死を誘導する。

651)駆虫薬メベンダゾールの抗がん作用

【駆虫薬のメベンダゾールは抗がん剤として再利用されている】

ベンゾイミダゾール(Benzimidazole)系の駆虫薬(虫下し)に抗がん作用があることは2011年に発見されました。がんの代替療法でも5年くらい前から注目されています。以下のような総説論文があります。

Repurposing Drugs in Oncology (ReDO)- mebendazole as an anti-cancer agent. (腫瘍学における薬物再利用(ReDO) - 抗がん剤としてのメベンダゾール。)Ecancermedicalscience. 2014 Jul 10;8:443. doi: 10.3332/ecancer.2014.443.

【要旨】

広く使用されている抗蠕虫薬であるメベンダゾールは、多くの異なる種類のがんを対象にした多くの前臨床試験において、抗がん作用が示されている。 重要なことに、ヒトにおいて抗がん作用が示された2つの症例報告がある。この論文では、報告されている作用メカニズムについてまとめている。 今まで提示された証拠に基づいて、メベンダゾールは既存の化学療法剤を含む他の一連の薬物との相乗作用が指摘されており、がん治療薬としてのメベンダゾールの可能性のさらなる探求が必要であることが提案されている。 他の薬とのいくつかの可能な組み合わせについて議論している。

メベンダゾール(Mebendazole)はベンゾイミダゾール系の広範囲作用型の寄生虫治療薬(駆虫薬)です。線虫、条虫(サナダムシ)、回虫など多くの寄生虫に広く作用します。Vermox(Janssen Pharamceutica)やOvex(McNeil Products Ltd)の商品名で欧米で広く使用され、ヨーロッパでは薬局で購入できる薬です。ジェネリック(後発医薬品)も入手可能です。日本でもメベンダゾールは1988年に薬価収載されています。

医薬品の再利用や再開発という言葉があります。ドラッグ・リポジショニング(Drug Repositioning)あるいはドラッグ・リパーポジング(Drug Repurposing)と呼ばれます。

「Repositioning」や「Repurposing」というのは、位置や立場(position)や目的や意図(purpose)を新たにする(re-)という意味です。医薬品の「再利用」や「再開発」という意味です。

ヒトでの安全性や体内動態が既に確認されている既存薬や、ある疾患の治療薬として臨床試験が行われたが有効性が証明できなかった物質を対象にして、これらの物質の新たな薬効を見つけ出し,実用化につなげていこうというのがDrug Repositioning(あるいはDrug Repurposing)という方法です。

新規の開発よりも、開発の費用を減らし期間も短縮できるというメリットがあります。

がん治療薬の場合、そのような既存薬や薬の候補成分を、培養がん細胞(in vitro)や移植腫瘍などを使った動物実験(in vivo)で抗がん活性を見つければ、すでに安全性や薬物動態が判っているので比較的早く臨床試験を実施できます。

培養細胞や動物を使った前臨床試験で、駆虫薬のメベンダゾールががん治療に使えることが明らかになり、人間の臨床例でも有効性が認められており、現在臨床試験も行われています。

【コンピュータ解析でメベンダゾールの抗がん剤が示されている】

最近は、薬剤の候補物質がデータベース化され、細胞の受容体やシグナル伝達物質の構造のデータベースや、抗がん剤による遺伝子発現パターンのデータベースなど様々な情報をコンピューターを使って探索する方法(in silico)もあります。

「in silico」という用語は,「コンピュータ(シリコンチップ)の中で」の意味で、in vitro(試験管内で)やin vivo(生体内で)に対応して作られた用語で、コンピューターを駆使した研究です。

米国では、FDA(米国食品医薬品局)が承認した既存薬や、開発に失敗して製薬企業内で保存されている物質のデーターベースが公開されており、様々な手法で新たな薬効を見つける研究が進んでいます。

図:がん治療薬以外の既存の治療薬や、がん以外の疾患を対象に開発されて臨床試験で開発中止になった薬物を対象に、それらの薬物の抗がん活性を検討してがん治療薬を探索する研究が行われている。他の治療薬として開発された(あるいは臨床試験で効果が証明されずに開発中止になった)薬物から目的外の薬効を探索して別の疾患の治療薬を開発する手法を医薬品の再開発(Drug RepositioningあるいはDrug Repurposing)という。がん以外の疾患を対象に開発された医薬品あるいは薬の候補を、培養細胞(in vivo)や動物実験(in vitro)やコンピューターを使った解析(in silico)などで抗がん活性をスクリーニングする。もし抗がん活性が見つかれば、安全性や薬物動態のデータがあるので、臨床試験などの研究開発の期間を短縮でき、開発費用も節減できる。既に他の治療薬として使用されている場合は、保険適応外の使用でがん治療に直ちに応用できる場合もある。

この手法で寄生虫治療薬のメベンダゾールががん治療薬として研究されだしたことが報告されています。

Repositioning of the anthelmintic drug mebendazole for the treatment for colon cancer.(寄生虫治療薬メベンダゾールの大腸がん治療薬としての再開発)J Cancer Res Clin Oncol. 139(12): 2133-40, 2013年

【要旨】

目的:大腸がんの治療薬として再開発する目的で、臨床的に使用されている1600種類の医薬品を含む多数の物質をスクリニーングした。

方法:2種類の大腸がん細胞株を用い、蛍光微小細胞傷害性検定法(fluorometric microculture cytotoxicity assay)で抗がん活性を検討した。物質の比較には、Connectivity Map解析による遺伝子発現解析、米国がん研究所(NCI)の抗がん剤評価系のデータベース(NCI 60 data mining)、プロテインキナーゼ結合測定を実施した。

結果:2種類の大腸がん細胞において、10μMの濃度で細胞生存率を40%以下のに減らす細胞傷害活性を示す物質が68種類スクリーニングされた。これらの物質は遺伝子発現の解析から幾つかの種類に分類され、その一つが寄生虫治療薬のベンゾイミダゾール(Benzimidazole)系の薬物であった。このうちメベンダゾール(Mebendazole)とアルベンダゾール(Albendazole)が臨床で使用されていた。NCIの60種類のがん細胞株を用いた薬剤感受性のデータベースとの比較から、メベンダゾールとアルベンダゾールの類似性は低く、作用機序が異なることが示唆された。Connectivity Map解析による遺伝子発現パターンの比較でも、この2つの類似性は低かった。

さらに、メベンダゾールはBCR-ABLやBRAFを含む幾つかのプロテインキナーゼと相互作用を示したが、アルベンダゾールにはそのような作用は認めなかった。

メベンダゾールはNCA60パネルの大腸がん細胞株の80%に対して抗腫瘍活性を示した。さらに3種類の大腸がん細胞と3種類の非がん細胞での検討から、メベンダゾールの大腸がんに対する選択性が確認された。

結論:メベンダゾールは大腸がん治療薬として再開発する価値がある。

メベンダゾールはいくつかのプロテインキナーゼと作用して抗腫瘍活性を示すことが薬剤スクリーニングで明らかになったという報告です。

このような薬剤のスクリーニングとは関係なく、多形神経膠腫(glioblastoma multiforme)に対するメベンダゾールの効果は2011年に偶然に発見されました。

グリオブラストーマを移植したマウスを使った研究で、マウスにおけるギョウ虫の繁殖を防ぐ目的でフェンベンダゾール(Fenbendazole)を投与したマウスでは移植腫瘍が増大しないことが発見されました。フェンベンダゾールは動物に使われるベンゾイミダゾール系の寄生虫治療薬の一種です。さらに研究を進め、ベンゾイミダゾール系薬物の中でメベンダゾールが最も強力にグリオブラストーマの増殖を抑制することが明らかになりました。

既存の薬の抗がん活性を検討するのは、培養がん細胞を用いた細胞傷害作用の検討で大まかに評価できるので、スクリーニングは簡単です。

さらに、最近は、いろんな物質に対する遺伝子発現パターンのデータベースや、NCI(米国がん研究所)が提供している60種類のがん細胞株(NCI60がん細胞パネル)における様々な抗がん剤の薬剤感受性のパターンのデータベースなどを使うと、その物質の作用機序やがん細胞特異性などが推測できます。このようにして、何千種類という既存の薬や候補薬剤からスクリニーングして新たながん治療薬を作り出そうというのががん治療領域のDrug Repositioningです。

【駆虫薬のメベンダゾールはWnt/βカテニンによる遺伝子発現を阻害する】

がん細胞では様々なメカニズムでWnt/β-カテニン・シグナル伝達系が活性化され、核内でのβ-カテニンの量が増加し、その結果、TCf/Lefの転写因子活性が亢進して、がん細胞の増殖を促進しています。したがって、Wnt/β-カテニン・シグナル伝達系の阻害はがん治療のターゲットとして重要視されています。

Wntシグナルは種を超えて広く保存されたシグナル伝達経路で、遺伝子発現、細胞増殖、細胞運動、細胞極性などを調節することで、発生や幹細胞の維持、発がんなどに深く関与することが知られています。特にβカテニンを介するWnt/β-カテニン・シグナル伝達系は多くのがん細胞で異常を起こしており、がん治療の重要なターゲットになっています。Wnt/β-カテニン経路が活性化しているがんは予後が悪いという研究結果が多く報告されています。

βカテニンは781個のアミノ酸からなる92kDaのタンパク質で、細胞間接着と遺伝子発現調節の2つの働きを持っています。

細胞のβカテニンの大部分は細胞間接着結合部分に局在し, 膜貫通型の接着タンパクであるE-カドヘリン(E-Cadherin)と会合体を作っています。このような細胞膜の接着部位のβカテニンはE-カドヘリンとアクチン細胞骨格との連結を助けています。

E-カドヘリンと会合していないβカテニンはすべて細胞質で複数のタンパク質(AXIN、APC、GSK3β、CK1α)からなる大型の分解複合体により分解されています。

しかし、Wnt(ウィント)という分子量約4万の分泌性糖タンパク質が受容体に結合すると、細胞質におけるβ-カテニンの分解が阻止されて細胞質に蓄積し、核内に移行した後, 転写因子のTcf/Lef(T cell factor/ Lymphoid enhancer factor)と複合体を形成し、Tcf/Lefの転写活性を亢進します。つまり、β-カテニンはTcf/Lefの転写活性化補助因子として機能し、Tcf/Lefの標的遺伝子の転写を誘導します。このシグナル伝達系をWnt/β-カテニン経路と言います。(下図)

図:β-カテニンは細胞間接着結合部分に局在し, 膜貫通型の接着タンパクであるE-カドヘリンに結合し、カドヘリンとアクチン細胞骨格との連結を助けている(①)。E-カドヘリンと会合していないβカテニンはリン酸化され、ユビキチン化をうけて最終的にプロテアソームで分解される(②)。Wntは細胞膜上のFrizzled(7回膜貫通型受容体)と共役受容体である1回膜貫通型LRP5/6(Low-density lipoprotein receptor-related protein5/6)に結合する(③)。Wntが受容体に結合するとβカテニンのリン酸化が抑制され、β-カテニンの分解が阻止される(④)。βカテニンは細胞質に蓄積し核内に移行し(⑤)、転写因子のTcf/Lef(T cell factor/ Lymphoid enhancer factor)と複合体を形成する(⑥)。βカテニンにより活性化される遺伝子群にはc-mycや cyclinD1など細胞の増殖を促進する因子が含まれ(⑦)、その結果、細胞の増殖が亢進する(⑧)。

β-カテニンは細胞膜近傍か細胞質・核のどちらかに局在し、 特に核にあるときは一連の遺伝子発現に影響を与えると考えられています。

Wnt/β-カテニン・シグナル伝達系により活性化される遺伝子群にはc-myc、 c-jun、 cyclinD1など細胞の増殖や転移を促進する因子が含まれます。つまり、Wnt/β-カテニン・シグナル伝達系が活性化されると、がん細胞の増殖や転移が促進されることになります。

駆虫薬のメベンダゾールがWnt/β-カテニン・シグナル伝達系の最下流の遺伝子発現レベルで阻害作用を示すことが報告されています。以下のような報告があります。

Comprehensive Modeling and Discovery of Mebendazole as a Novel TRAF2- and NCK-interacting Kinase Inhibitor.(包括的モデリングと新規TRAF2およびNCK相互作用キナーゼ阻害剤としてのメベンダゾールの発見)Sci Rep. 2016 Sep 21;6:33534. doi: 10.1038/srep33534.

【要旨】

TRAF2およびNCK相互作用キナーゼ(TRAF2- and NCK-interacting kinase :TNIK)は、Wntシグナル系が活性化した結腸直腸癌がんの重要なターゲットの1つである。この研究では、2つのデータセットを選び、望ましい生物医薬品特性を有する新規なTNIK阻害剤を探索するための包括的なモデリング研究を行った。

データセットIを用いて、比較分子類似性指数分析(Comparative Molecular Similarity Indices Analysis :CoMSIA)および可変選択k-最近傍モデル(variable-selection k-nearest neighbor models)を導出し、そこからTNIK阻害剤活性にとって決定的な3D分子場(3D-molecular fields)および2D記述子(2D-descriptors)が明らかにされた。

データセットIIに基づいて、予測的なCoMSIA-SIMCA(Soft Independent Modelling by Class Analogy)モデルを取得し、1,448種類の FDA(米国食品医薬品局)承認の小分子薬物のスクリーニングに使用した。実験的評価の結果、FDA承認の駆虫薬であるメベンダゾールは、解離定数Kd =〜1μMでTNIKキナーゼ活性を選択的に阻害することができることを発見した。その後のCoMSIAおよびkNN分析は、メベンダゾールがTNIKを結合および阻害するのに必要な好ましい分子特性を有することを示した。

理解困難な用語や解析法が並んでいますが、簡単にまとめると、コンピュータを使った構造解析や結合活性の解析でメベンダゾールが「TRAF2およびNCK相互作用キナーゼ(TRAF2- and NCK-interacting kinase :TNIK)」の阻害剤として有用である可能性を報告しています。

TNIK(TRAF-2 and NCK-interacting kinase)はセリン・スレオニンキナーゼで、このキナーゼ活性(タンパク質をリン酸化する活性)は結腸直腸がんの増殖活性の維持に必須であることが報告されています。

Wnt/βカテニン経路の最終段階であるβカテニンとTCFの相互作用において、TNIKはTCFのセリン154をリン酸化します。このリン酸化がβカテニン/TCFの遺伝子転写活性に必要だと言うことです。したがって、TNIKの阻害剤は大腸がんのようにWnt/βカテニンシグナル伝達系が亢進したがんの治療に有効と考えられており、多くの製薬会社が開発しています。まだ臨床的に使用できるものはありませんが、何十年も前から多くの国で使用されている駆虫薬のメベンダゾールが、TNIKの阻害剤としてかなり有望だという報告です。

【メベンダゾールはビンクリスチンより抗がん活性が強い】

ビンクリスチン(Vincristine)はニチニチソウ(Vinca rosea)から発見されたアルカロイドで、造血器腫瘍や脳腫瘍や軟部肉腫を含めて多くのがんの治療に使用されています。

ビンクリスチンはチューブリン二量体に結合し、微小管構造形成を阻害して有糸分裂を中期で停止させます。

メベンダゾールはビンクリスチンより抗がん活性が高いという報告があります。以下のような報告があります。

Repurposing Mebendazole as a Replacement for Vincristine for the Treatment of Brain Tumors(脳腫瘍治療のためのビンクリスチンの代替品としてのメベンダゾールの再利用)Mol Med. 2017; 23: 50–56.

【要旨】

微小管阻害剤ビンクリスチンは現在、低悪性度神経膠腫および未分化乏突起膠腫を含む様々な脳腫瘍の治療に使用されている。しかし、ビンクリスチンは脳腫瘍組織にうまく浸透せず、さらに、末梢神経障害を含む用量制限毒性を示す。

メベンダゾールは、安全性プロファイルが良好で米国食品医薬品局によって承認された駆虫薬であり、神経膠腫と髄芽腫の両方の動物モデルにおいて強力な治療効果を示すことが最近示されている。重要なことは、メベンダゾールの適切な製剤は脳内に治療上有効な濃度をもたらす。

メベンダゾールは微小管形成を阻害することが示されているが、腫瘍細胞に対するその効力がこの阻害効果によって媒介されるかどうかは知られていない。これを検討するために、我々はGL261神経膠芽腫細胞の生存率、微小管重合および中期における細胞周期停止に対するメベンダゾールの効果を調べ、これらの機能を阻害するための有効濃度が非常に似ていることを見出した。さらに、国立がん研究所(NCI)のデータベースを使って他の医薬品と比較すると、メベンダゾールは微小管標的化薬物と高度に類似することが明らかになった。

これらの結果は、メベンダゾールの細胞毒性が確かに微小管形成の阻害によって引き起こされることを示している。

また、GL261同所性腫瘍に対するメベンダゾールとビンクリスチンの治療効果を比較した。その結果、メベンダゾールが動物の生存期間の有意な増加を示すのに対して、ビンクリスチンはその最大許容用量に近い用量でさえもいかなる有効性も示さないことを見出した。

結論として、我々の結果は脳腫瘍の治療のためのビンクリスチンの代替品としてのメベンダゾールの臨床使用を強く支持している。

つまり、様々な脳腫瘍の治療にビンクリスチンが使用されているが、メベンダゾールの方がより有効性が高く、副作用が少ないということです。

メベンダゾールもビンクリスチンも微小管の重合を阻害してがん細胞の増殖を阻害し、死滅させます(下図)。

図:微小管はαチュブリンとβチュブリンが結合したヘテロ二量体(ヘテロダイマー)を基本単位として構成され(①)、チュブリンのヘテロ二量体が繊維状につながったものをプロトフィラメントと呼び(②)、これが13本集まって管状の構造(直径25nm)を取ったものが微小管となる(③)。細胞分裂が行われる際、細胞の中ではDNAが複製され、複製されたDNA(染色体)は微小管によって引き寄せられ、分裂後のそれぞれの細胞に分けられる(④)。メベンダゾールとビンクリスチンはチュブリンに結合して微小管の重合を阻害する(⑤)。その結果、細胞分裂のM期を停止させて細胞死(アポトーシス)を起こす(⑥)。

ビンクリスチンは微小管重合阻害剤で、造血器腫瘍や固形癌の抗がん剤治療に使用されています。中枢神経腫瘍にも使用されていますが、この論文では、ビンクリスチンは分子量が大きく、血液脳関門を通らないので、脳腫瘍組織の中へ十分に達するか疑問だと言っています。

実際に、この論文での動物実験では、がんを縮小する効果は認められませんでした。

一方、メベンダゾールは脳腫瘍への移行も良く、動物実験でも腫瘍の縮小効果が認められました。

つまり、脳腫瘍の治療薬として使用されているビンクリスチンよりもメベンダゾールの方が有効性が高いという結論です。

【メベンダゾールは多彩に機序で抗がん作用を発揮する】

メベンダゾールの駆虫作用と抗がん作用の主なメカニズムは微小管の重合阻害作用です。

さらに、メベンダゾールは様々なプロテイン・キナーゼの活性を阻害する作用があります。

前述のWnt/βカテニン経路のTRAF2およびNCK相互作用キナーゼ(TRAF2- and NCK-interacting kinase :TNIK)の他に、血管内皮細胞増殖因子受容体のキナーゼ活性を阻害して血管新生を阻害する作用が報告されています。

血管内皮細胞増殖因子受容体(Vascular Endothelial Growth Factor Receptor、VEGFR)は血管内皮細胞増殖因子(VEGF)をリガンドとする受容体型チロシンキナーゼの一種で、血管内皮細胞の増殖と遊走の促進や血管透過性の亢進などに関与しています。

がん細胞は腫瘍組織に対して酸素や栄養を運搬する血管を増やすため、VEGFの産生を亢進します。VEGFは血管内皮細胞のVEGFRを刺激することにより血管新生を促進します。

したがって、VEGF受容体の活性化を阻害する作用は血管新生を阻害する作用があり、腫瘍組織の増殖を阻止し、転移を抑制します。VEGFRには幾つかのアイソフォームがありますが、血管新生に最も大きく関与しているVEGFR-2のチロシンキナーゼ活性を阻害する作用がメベンダゾールに指摘されています。

メベンダゾールがヘッジホッグ・シグナル伝達系を阻害する作用も報告されています。

以下のような報告があります。

Repurposing the antihelmintic mebendazole as a hedgehog inhibitor(ヘッジホッグ阻害剤としての抗寄生虫薬メベンダゾールの再利用)Mol Cancer Ther. 2015 Jan; 14(1): 3–13.

【要旨】

ヘッジホッグ(hedgehog)シグナル伝達系は多くの種類のがん細胞で活性化されており、したがって、新規の抗がん剤の開発に有望なターゲットになっている

この研究では、線虫(nematode)や包虫(hydatid)などの寄生虫感染症に古くから使用され、安全性が確かめられているベンズアミダゾール(benzamidazole)の一種のメベンダゾール(mebendazole)が、臨床的に達し得る濃度で、ヘッジホッグ・シグナル系を強力に阻害し、ヘッジホッグが活性化している髄芽腫(medulloblastoma)細胞の増殖を抑制することを示した。

抗寄生虫薬としては、メベンダゾールは線虫のチューブリン(tubulin)に結合し、腸管の微小管合成を阻害する。

ヒトの細胞に対しては、微小管関連の細胞内小器官で、ヘッジホッグ経路の活性化のシグナル伝達の中心をなす一次繊毛(primary cilium)の形成を抑制する。

メベンダゾールによるヘッジホッグ・シグナル伝達系の阻害は、ヘッジホッッグ・シグナル伝達経路を担っている膜タンパク質のSMO(Smoothened)の遺伝子変異(ヘッジホッグ・シグナル伝達系阻害剤であるビスモデギブに耐性の細胞クローンに選択的に認められる)に影響を受けない。

ビスモデギブ(Vismodegib)とメベンダゾールの併用は、ヘッジホッグ・シグナル伝達系を相加的に阻害する。

メベンダゾールは成人や小児に高用量で長期間投与しても副作用は少なく安全に投与できるので、ヘッジホッグ・シグナル伝達系が活性化している多くの腫瘍に対する治療薬として、メベンダゾールの再利用を検討する臨床試験を早急に実施することを提案する。

ヘッジホッグ阻害剤の探索で、ビンブラスチン(vinblastine)、ビンクリスチン(vincristine)、パクリタキセル(paclitaxel)など微小管に作用する抗がん剤にヘッジホッグ阻害活性があることが報告されています。

メベンダゾールは一次線毛の形成を阻害し、ヘッジホッグ経路のタンパク質の発現を低下させ、Hhが恒常的に活性化しているヒト髄芽腫細胞の増殖と生存を低下させます。メベンダゾールは変異したSMOの活性化を阻害し、腫瘍の再発を抑制します。

すでに薬として認可され使用されている4000以上の物質から抗がん作用を示す物資を探索する研究が行われています。これを「薬品の再開発」と言います。

ヘッジホッグ経路の構成成分は一次線毛に集まっています。メベンダゾールは一次繊毛の形成を阻害し、ヘッジホッグ・シグナル伝達系を阻害するという結果です。

メベンダゾールはトリプルネガティブ乳がんにおける放射線療法を増強することが報告されています。

Mebendazole Potentiates Radiation Therapy in Triple-Negative Breast Cancer.(メベンダゾールはトリプルネガティブ乳がんにおける放射線療法を増強する)Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2019 Jan 1;103(1):195-207.

【要旨】

目的:トリプルネガティブ乳がんには治療のための分子標的がないため、治療が最も困難な乳がんの1つである。放射線療法は、乳がんを制御するための重要な治療法である。しかしながら、我々は以前に、放射線療法が生存している乳がん細胞の一部を乳がん起始細胞(breast cancer-initiating cells)に誘導することを示し、それが乳がんの再発に寄与すると考えられている。本研究では、トリプルネガティブ乳がん患者における放射線誘発性の乳がん起始細胞の誘導を防止し、放射線療法の効果を向上させる可能性を秘めた薬としてメベンダゾールを検討する。

方法と材料:ハイスループットスクリーニング(high-throughput screen)を用いて、トリプルネガティブ乳がん細胞のがん起始細胞の表現型を有する細胞への放射線誘発性変換を防ぎ、トリプルネガティブ乳がん細胞に対して有意な毒性を示した薬物を同定した。これらの基準を満たす薬として同定された薬の一つがメベンダゾールのであった。さらに我々は、リプルネガティブ乳がん細胞集団に対するメベンダゾールの効果を調べるためにトリプルネガティブ乳がん細胞マーカーおよび乳がん細胞塊(マンモスフィア)形成アッセイを用いた。ヨウ化プロピジウム、アネキシン-V、およびγ-H2AXによる染色を使用して、細胞周期、アポトーシス、および二本鎖切断に対するMBZの効果を検討した。最後に、メベンダゾールがトリプルネガティブ乳がん細胞における放射線療法の効果を増強する可能性をインビトロおよびインビボで評価した。

結果:メベンダゾールは、トリプルネガティブ乳がん細胞を効率的に枯渇させ、治療抵抗性BCICのトリプルネガティブ乳がん細胞への放射線誘発性変換を防いだ。さらに、メベンダゾールは細胞周期のG2/M期に細胞を停止させ、DNA二本鎖切断およびアポトーシスを引き起こす。 メベンダゾールは、in vitroおよびin vivoでトリプルネガティブ乳がん細胞の放射線感受性を高め、その結果、トリプルネガティブ乳がん細胞のヒトのトリプルネガティブ乳がん細胞の異種移植モデルにおいて腫瘍の制御を高めた。

結論:本研究で提示されたデータは、トリプルネガティブ乳がん患者における放射線療法との併用療法としてのメベンドールの使用を支持している。

つまり、メベンダゾールは脳腫瘍だけでなく様々ながんに効果が期待できます。

メベンダゾールは1968年に広範囲の寄生虫感染症の治療薬として開発され、成人だけでなく、妊婦や小児にも使用が可能です。包虫嚢胞には200 mg/kg/dayで48週間投与して副作用は軽微です。

メベンダゾールは、チューブリン重合を阻害して細胞分裂に必要な微小管の形成を阻害します。線虫の腸管細胞のチュブリンの重合を阻害して駆虫作用を発揮します。この微小管重合阻害作用はがん細胞の増殖を抑制することができます。

しかしながら、メベンダゾールはビンブラスチンやパクリタキセルのような他のチューブリン結合剤とは異なる部位でチューブリンに結合し、さらに、他の多数のがん標的(増殖に関与するプロテイン・キナーゼなど)と相互作用します。

このブログでメベンダゾールが最初に出てきたのは2014年8月15日(400話)です。

がんの代替療法の領域では、メベンダゾールは5年くらい前から注目され、私も5年くらい前から使用しています。

メベンダゾールを使った治療に関しては、今まで韓国からはかなりの件数の問い合わせがありましたが、日本からの問い合わせは皆無でした。

それが、「小細胞肺がんが全身に転移し、余命3カ月と宣告された米国の男性が、犬の駆虫薬のフェンベンダゾールを服用してがんが消滅した」というニュースがインターネットで配信されてから、メベンダゾールに関する問い合わせが日本からも来るようになりました。

この薬の特徴と、他の薬との併用の仕方を理解すると、がんの代替療法では、かなり有用な薬だと思います。

実際に、余命1ヶ月と言われた末期がんの患者がんがメベンダゾールとシメチジンのみで劇的に改善した症例も経験しています。

以下のサムネイルをクリックするとYouTubeの解説に移行します。

https://www.youtube.com/watch?v=EXYNCs0iyH8

| « 650)ビタミンD... | 652)免疫原性... » |