がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

642)がんは「病気」か「必然」か?:DNA複製エラーが進化を促進し、がん細胞を発生する

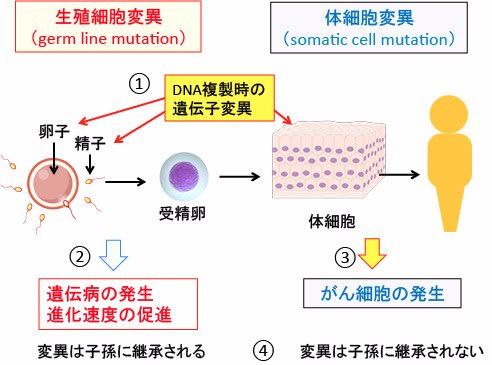

図:細胞分裂時にある一定の確率でDNA複製エラーによる遺伝子変異が発生する(①)。精子や卵子の生殖細胞に起こった遺伝子変異は、遺伝病の発生を引き越こすが、進化を促進する働きがある(②)。体細胞に発生した遺伝子変異はがん細胞を発生させる(③)。生殖細胞変異は子孫に継承されるが、体細胞変異は子孫に継承されない(④)。DNA複製エラーをゼロにすれば、遺伝病もがん細胞も発生しないが、その種は進化できないので、環境の変化に適応できずに絶滅するリスクがある。一方、遺伝子変異が高頻度に発生すれば、遺伝病とがんの発生が増え、その種は絶滅するリスクがある。したがって、「遺伝病やがんの発生」と、「種の進化」との間にはトレードオフの関係が成立する。ヒトの場合、一生の間に2から3人に一人ががんで死ぬくらいのDNA複製エラーとDNA修復能力が、「遺伝病やがんの発生」と「種の進化」の間のトレードオフで最適なレベルなのかもしれない。

642)がんは「病気」か「必然」か?:DNA複製エラーが進化を促進し、がん細胞を発生する

【がんは個体を殺し、種を救う】

がんは、一般的には、心筋梗塞や脳卒中や糖尿病やアルツハイマー病などと同様な老化に伴って発症する「病気」と認識されています。しかし、がんは他の老化関連疾患とは性質がかなり異なります。

がん以外の疾患は、臓器や組織の機能の低下や細胞の死滅が原因となって発症します。つまり、心臓病や脳疾患や代謝性疾患などは、特殊な細胞の喪失や、臓器や組織の機能の低下や喪失が発症の原因となっています。

一方、がんは、新たな特殊な機能をもった細胞によって構成される「新たな臓器や組織の発生」によって引き起こされます。

がん組織は異常な増殖能を持った細胞の塊ですが、様々な間質細胞や血管を取り込んで、新たな一つの臓器や組織といえる集合体を作っていると捉えられています。(Tumors as organs: complex tissues that interface with the entire organism. Dev Cell. 2010 Jun 15; 18(6): 884–901.)

そして、この新たに発生した「がん」という組織の機能は「宿主を殺す」ことです。つまり、無制限に増殖し続けるという機能によって「個体を殺す」という働きをもった新しい臓器が発生することになります。

正常な組織や細胞が喪失し、機能が低下すれば、それは個体を殺すことになります。しかし、生物個体は、より積極的に個体を死滅させるメカニズムを用意していると言えます。それが「がん(癌)」です。

がんは生命体の恒常性の破綻によって発生します。

体内の細胞の増殖や細胞死は遺伝子によって厳密に制御されています。生物には、遺伝子変異を修復したり、異常細胞をアポトーシスで死滅させたり、がん細胞を排除する免疫系などの恒常性を維持するメカニズムが存在します。

老化によってこれらの恒常性維持機能や免疫監視機能が低下する結果として、必然的にがんが発生します。

「がん(癌)は個体を殺し、種を救う(Cancer kills the individual and save the species)」という考え方があります。

ほとんどの生殖細胞系変異は内因性のプロセス(DNA複製時のエラー)によるものです。この生殖細胞系突然変異の内因性制御が重要な生物学的機能を果たしています。

進化時間中の適応のための十分な変動を生み出すためには、一定の割合の突然変異が必要とされます。

しかし残念なことに、必要な突然変異率はひどい代償をもたらします。つまり、遺伝病やがんの発生です。

その結果、最適な突然変異率は、遺伝病やがんが多発して種の維持が困難にならず、かつ、環境変化への適応に必要な変動を維持するためにちょうど十分なレベルであるべきです。

【細胞の増殖や死は遺伝子によってコントロールされている】

私たちの体を構成する細胞は形態や機能が異なっても、すべて同じ遺伝情報を持っています。遺伝子(遺伝情報を担う構造単位で、通常1つの蛋白質を作り出すことができる)の情報は細胞の核の中にあるDNA(デオキシリボ核酸)に書き込まれています。

DNAは2本のロープがより合わさったような二重らせん構造になっており、そこには4種類の塩基という物質(アデニン、グアニン、シトシン、チミン)が、文字列のように延々と一列に並んでおり、その配列を読み取って体に必要な蛋白質を作り出しています。

遺伝子(DNA)の情報がメッセンジャーRNAに転写され、さらに蛋白質が合成されることによって細胞の構造や機能に変化が生じる過程を「遺伝子発現」と言います。

図:遺伝情報は細胞の核の中にあるDNA(デオキシリボ核酸)に書き込まれている(①)。DNAは細胞分裂期には棒状の構造体(=染色体)となって認められる(②)。DNAは2本のロープがより合わさったような二重らせん構造になっており、そこには4種類の塩基という物質(アデニン、グアニン、シトシン、チミン)が、文字列のように延々と一列に並んでおり、その配列を読み取って体に必要なタンパク質を作り出している(③)。DNAの情報がメッセンジャーRNA(mRNA)に転写され、タンパク質に翻訳される過程を遺伝子発現と言う(④)。

一つの細胞核に含まれる染色体の一組をゲノムといい、ヒトの場合1ゲノムは46個(22対の常染色体と1対の性染色体)の染色体があります。1ゲノム中には合計約30億塩基対の塩基配列情報が記録されており、これに含まれる遺伝子の数は約2万2千個程度であることが明らかにっています。

体の中の全ての細胞は同じ遺伝子を持っていますが、細胞の種類によって発現している遺伝子の種類に違いがあります。通常の細胞では全遺伝子の数分の一しか発現しておらず、その種類の違いがそれぞれの細胞の機能や形態の違いの原因になっています。

【がん遺伝子とがん抑制遺伝子】

がんの発生に関与する「がん遺伝子」という遺伝子が知られています。このがん遺伝子の本来の役割は、正常な細胞を増殖させることですが、異常(遺伝子変異や発現異常)を起こすと無制限に細胞を増殖させることに荷担してしまいます。

さらに、反乱分子の出現を監視し、細胞のがん化を防いでいる「がん抑制遺伝子」も見つかっています。がん抑制遺伝子は、老朽化した細胞の死(アポトーシス)をうながし、細胞が増えすぎないようにコントロールする役割や、傷ついたDNAを修復させる役割をもった遺伝子です。このようながん抑制遺伝子の働きが弱まると、変異した細胞のDNA修復が妨げられたり、アポトーシス(遺伝子で制御された生理的な細胞死)で除去されなくなったりします。

つまり、がん遺伝子とかがん抑制遺伝子というのは、正常細胞の増殖・分化・細胞死に関わる遺伝子が何らかの原因で機能異常をきたしたものなのです。

正常細胞の増殖に対して、がん遺伝子はアクセルの役割を果たし、がん抑制遺伝子がブレーキの役目を果たしています。正常細胞は必要なときに分裂し、必要がなくなると停止するという制御機構が正しく働いていますが、がん細胞がこのようなコントロールができない理由は、細胞増殖のアクセルとブレーキがともに故障しているからなのです。

発がんに関係している人間の遺伝子として100種以上が知られています。そのうちの十数個に突然変異が起こった時に、正常な増殖制御を行ううえでの限界が訪れ、がんが発生すると考えられています。

【遺伝子の変異とは】

DNAの遺伝情報には、細胞を形作り機能させるためのタンパク質の作り方と、その発現の量や時期を調節するために必要なマニュアルが組み込まれています。したがって、この遺伝子情報に誤りが生じるとその細胞の働きに異常が生じます(下図)。

図:正常な遺伝子から正常なタンパク質が産生されることによって細胞は正常に機能する。遺伝子が変異すると異常なタンパク質が作られるか、タンパク質ができない。その結果、細胞の機能に異常が発生する。

正常な細胞であれば、止めどなく分裂増殖を繰り返すということはありません。それはDNAの情報によって、分裂増殖のペースや限度がコントロールされているからです。しかし、この細胞増殖をコントロールしている遺伝子に異常が生じると細胞は際限なく分裂を繰り返すがん細胞となるのです。

誤りを起こす原因は、DNAに傷がついて間違った塩基に変換したり、遺伝子が途中で切れたりするためです。これをDNAの「変異」と呼び、DNA変異を引き起こす物質を変異原物質とよびます。環境中には、たばこ・紫外線・ウイルス・食品添加物など変異原物質が充満しています。

変異原物質は、体内でのエネルギー産生や物質代謝の過程でも作られます。酸素呼吸をすると細胞のミトコンドリアで活性酸素が発生し、この活性酸素はDNAを酸化して遺伝子変異の原因になっています。つまり、私たちが酸素を吸って呼吸していること自体が、がんを発生させる原因の一つになっています。

変異原物質の共通の性質は強い化学反応性を持ち、フリーラジカルを生成する点にあります。フリーラジカルとは反応性の高まって他の物質を酸化する原子や分子のことです。化学反応性に富むため、DNAと反応してDNA変異を生じさせるのです。

抗がん剤といわれる薬品の中にはDNAと反応したり、フリーラジカルを発生させるため、変異原物質となるものが多くあります。放射線も活性酸素を発生してDNA変異を起こします。したがって、抗がん剤や放射線は発がん剤の性格も持っているのです。

さらに体内では多数の細胞分裂が起こっており、DNA複製の時にある確率で遺伝子変異が起こります。このDNA複製におけるエラーががんの発生の最も多い原因という意見もあります(537話参照)。

図:「組織幹細胞の遺伝子変異の蓄積」によってがん細胞が発生する。この遺伝子変異は、内因性(DNA複製時のエラー)と外因性(喫煙や放射線や活性酸素などの発がん物質による遺伝子変異)の発がん因子によって発生している。DNA複製エラーによる内因性要因と、外界からの発がん因子による外因性要因の関与の割合に関しては、様々な議論がある。

【組織幹細胞の遺伝子に変異が蓄積してがん細胞になる】

組織の体細胞は寿命があっていずれはアポトーシスで死滅するので、遺伝子変異が蓄積してがん化することはありません。

がん化するのは、組織に残り続ける組織幹細胞(Stem cell)ということになります。

組織の幹細胞とは、組織固有の多分化能を有して各臓器・組織を構成する細胞の供給源となる細胞です。組織幹細胞は自己複製によって幹細胞を維持すると同時に、不均等分裂により一部が自己複製のサイクルから逸脱して成熟細胞へと分化して、組織を構成する細胞(体細胞)を作り出しています。

例えば、大腸粘膜組織の幹細胞は陰窩の最底部、基底膜直上に存在しており、自己複製によって幹細胞を維持すると同時に、不均等分裂によって分化した粘膜上皮細胞を作り出しています。

粘膜上皮細胞に分化した細胞は、消化管内腔側に向かって移動し、数日で細胞死(アポトーシス)を起こして消化管内に脱落します。

胃や食道や小腸でも、粘膜上皮の底部付近に幹細胞が存在し、粘膜上皮細胞が供給されています(図)。

図(A)組織の細胞には幹細胞と成熟した体細胞が存在する。幹細胞は組織固有の多分化能を有して各臓器・組織を構成する細胞の供給源となる。組織幹細胞は自己複製によって幹細胞を維持すると同時に、不均等分裂により一部が自己複製のサイクルから逸脱して成熟細胞へと分化して、組織を構成する細胞(体細胞)を作り出している。

(B)消化管粘膜組織の幹細胞は陰窩の最底部に存在しており、自己複製によって幹細胞を維持すると同時に、不均等分裂によって分化した粘膜上皮細胞を作り出している。粘膜上皮細胞に分化した細胞(体細胞)は、消化管内腔側に向かって移動し、数日で細胞死(アポトーシス)を起こして消化管内に脱落する。

組織幹細胞は、分裂して自分と同じ細胞を作り出すことができ(自己複製能)、またいろいろな細胞に分化できる(多分化能)という二つの重要な性質を持ち、この性質により、限られた寿命のある体細胞を絶えず供給し、傷ついた組織を修復することができるのです。

【DNA複製時にエラーが起こる】

細胞分裂のときにDNAの複製が起こります。DNAは約30億塩基対から成る2本の鎖状になって、DNAポリメラーゼによって複製が起こります。

1回のDNA複製で、特定の1個の塩基が変異する確率は10-9〜10-10のレベルです。10億から100億回のDNA複製で、DNAのある特定の塩基が1回変異します。

DNAを複製するDNAポリメラーゼが間違った塩基を取り込む頻度は10-5のオーダーですが、そのDNAポリメラーゼの校正活性で、すぐさま99%は訂正されるので、残されるエラーの頻度は、10-7のオーダーです。

残ったエラーの99.9%は、DNA複製後にミスマッチ修復系で修復されるので、生体内のDNA複製で、最終的に間違った塩基が入る頻度は10-10のオーダーになります。

一つの遺伝子には数百から数千の塩基が存在しますので、一つの遺伝子が1回の細胞分裂で変異を起こす確率は10−7 から 10−6と考えられています。つまり、1個の遺伝子に変異が起こる確率は100万回から1000万回の細胞分裂当たりで1回です。

成人の体では1日に200分の1の細胞が死んで、組織幹細胞から新しい細胞が作られています。

人体の有核細胞数を10兆個として1日に500億個の有核細胞が作られている計算です。このペースだと1年で18兆個の細胞になり、80年間生きたとして1500兆個の細胞が産生されたことになります。

別の論文では「体が一生の間に生産する細胞の数は1016以上」と計算しています。

1016は1京(=1兆の1万倍)です。この数は、今まで(数千万年前から)地球上に存在した全ての霊長類の数を合わせたものよりも多いと言われています。

いずれにしても、私たちの体の中では、一生の間に数千兆回の細胞分裂(DNA複製)が起こっていることになります。

数字が膨大で、計算するのも大変ですが、このような膨大な細胞分裂によって、体内ではがん細胞が発生し、免疫監視機構を免れたがん細胞が増殖します。その結果、ヒトでは、一生の間に2から3人に一人くらいの確率で臨床的ながんが発生しているという事実の原因になっています。

図:ヒトでは1回のDNA複製で、特定の1個の塩基が変異する確率は10-9〜10-10のレベルで、体内では一生の間に数千兆回の細胞分裂が起こっている。その結果、多数のがん細胞が発生しているが、変異細胞はアポトーシスで自滅したり、免疫監視機構で排除されている。しかし、一部のがん細胞が増殖し、その結果、一生の間で、2人から3人に一人が臨床的ながんを発症するという状況にある。

【生殖細胞性変異と体細胞変異】

遺伝子変異には、親から受け継ぐ先天的なものと、生まれた後に起こる後天的なものとがあります。先天的な変異は体を構成するすべての細胞に見られるDNAの変異です。それゆえ先天的な変異は生殖細胞性変異とも呼ばれます。それは遺伝子の変異が生殖細胞(germ cells;子供を作るのに必要な精子や卵子)の中に存在し、親から子へ、世代から世代へと受け継がれていくからです。その変異は細胞が分裂するたびに複写され、全細胞が同じ変異を持つことになります。

後天的変異とは、体細胞変異とも呼ばれますが、ヒトが生きていく過程において引き起こされるDNAの変異です。遺伝性の変異との違いは、体細胞変異は一つ一つの細胞のDNAの中で起こり、変異が起こった細胞に由来する細胞のみに受け継がれることです。

後天的変異は、ひとつの細胞が二つに分かれる細胞分裂の際に、DNAの偶然のミスによってしばしば引き起こされます。また放射線や毒物といった環境からの要因によって引き起こされることもあります。

変異は体のどの細胞でも常に起こっています。しかし、通常すべての細胞には変異を認識する能力が備わっており、その変異が次の細胞に受け継がれる前に修復されます。しかし、細胞のDNA損傷の修復メカニズムが破綻していたり、弱っていたりする場合、加齢とともに修復能力が落ちてしまう可能性があります。その結果、長い間に、その変異が蓄積されてしまうのです。

【ゾウやクジラはがんが少ない】

人類が持つゲノム編集の技術を使えば、DNA複製時のエラーが発生しにくいDNAポリメラーゼやDNA修復能を高めるような遺伝子改変を実行して、がんの発生を減らすこともできます。遺伝子改変でがんの発生率を減らせる根拠は「ゾウやクジラはがんが少ない」という事実です。

多細胞生物が発生した10億年くらい前から、生き物はがんと戦っています。

多細胞生物は細胞間での情報伝達を発達させ、全ての細胞の増殖や死が調和をもって制御される必要があります。がん細胞は遺伝子変異の蓄積によって細胞の増殖や死の制御に異常をきたした細胞であり、生物にとってがん細胞ができることは生存し種を維持する上で重大なリスクです。したがって、多細胞生物が進化する過程で、発がんを抑制するメカニズムを発展させてきました。

生物の進化の中で、「発がん抑制メカニズム」の獲得は重要な意味を持っています。生体が成長する過程で膨大な数の細胞分裂が起こり、DNA複製にはエラーが避けられません。そのため、生物が種を繁栄・維持するためには、がんの発生を防ぐメカニズムを発達させる必要があります。

少なくとも、生殖期間と子育て期間までがん発生を抑制できなければ、その種はいずれ絶滅します。がん細胞の発生率は、組織幹細胞の細胞分裂数と生存期間(寿命の長さ)に比例します。

DNAポリメラーゼによるDNA複製にはある一定の率でエラーが発生する運命にあり、また酸素呼吸や炎症反応による活性酸素の発生によってDNA変異が生じ、環境中の変異原物質の暴露によってもDNA変異が起こります。そして、このDNA変異の数は組織幹細胞の細胞分裂回数の総和とその生物が生きている期間に比例して増えていくので、体の体積と生きている期間に比例してがんの発生も増えています。

同じ種では体が大きいほどがんの発生率が高いことが知られています(538話参照)。

つまり、体(体積)が大きいほど、細胞数が多いので、個体当たりのがん細胞の発生数は増えます。

例えば、高身長の人は大腸がんが多いことが知られています。高身長の人は大腸も長く、表面積が大きくなります。単純に大腸粘膜の面積が2倍になれば粘膜上皮細胞の数も2倍になり、大腸がんが発生する確率も2倍になります。

しかし、「体が大きいほどがんの発生率が高い」という関係は種が異なると当てはまりません。

例えば、体重が20gのマウスと体重が200トンのシロナガスクジラでは体重は1000万倍の違いがあります。もし、1個体の体重(体積)と発がん率が比例すると、シロナガスクジラの発がん率はマウスの1000万倍になります。

しかし実際は、シロナガスクジラの生涯の発がん率(寿命は80年程度)はマウスの生涯発がん率(寿命は実験用マウスで2.5年程度)より低いことが明らかになっています。

生物が大きく進化するときに、大きさに比例してがんの発生率が増えるとその生物は種を維持できません。体を大きく進化させるためには、同時にがんの発生を抑えるメカニズムを強化するように進化する必要があります。

そのようながん抑制のメカニズムを獲得した生物が体を大きく進化できると単純に理解できるかもしれません。体が大きくなるためには「がん抑制メカニズム獲得」の進化圧が存在するので、大きい生物はがん抑制のメカニズムが発達していると考えられています。

実際には、そのメカニズムは解明されていませんが、なぜゾウやクジラにがんが少ないのかは、がん予防の研究でも重要なテーマになっています。

【ピトー(Peto)のパラドックス】

体重はマウスが20gで人間が60kgでシロナガスクジラが180トンとすると、人間はマウスの3000倍、シロナガスクジラは人間の3000倍になります。

寿命は実験用のマウスで2.5年、人間とシロナガスクジラで80年くらいでマウスの30倍以上です。

クジラやゾウなどの大型動物は、がん化するおそれのある細胞(組織幹細胞)をより多く持っているため、小型動物よりもがんになる確率が高いであろうと予想されます。しかし通常はそうではなく、クジラやゾウの発がん率は人間やネズミより低いことが明らかになっています。

このように、「大型動物では、細胞数や寿命から推定される発がん率よりも実際はかなり低い」という現象は、一般に「Peto's paradox(ピトーのパラドックス)」と呼ばれて、そのメカニズムについて議論されています。

Petoというのは、英国のリチャード・ピトー(Richard Peto)のことです。喫煙などの発がんの疫学や医学統計やがん予防の分野で有名です。

Richard Dollとの共著の「The causes of cancer: quantitative estimates of avoidable risks of cancer in the United States today.(がんの原因:米国におけるがんの回避できるリスクの定量的推定)J Natl Cancer Inst. 1981 Jun;66(6):1191-308.」はがんの疫学やがん予防の研究者にとってはバイブルのような論文です。私が、国立がんセンターのがん予防研究部でがん予防の研究を開始したときに最初に読んだ論文として、今でも忘れません。

ヒトの発がん因子を検討し、人のがんの約3分の2は、食事や喫煙など生活環境にかかわる要因が原因となっていることを指摘し、それらの多くは回避可能であることより、がんは自分で予防できる疾患であることを明らかにしています。

疫学やがん予防分野における顕著な業績によって1999年にナイトの称号を与えられており、Sir Richard Petoと呼ばれています。

このPetoの名前を冠したパラドックスが「ピトーのパラドックス(Peto’s Paradox)」です。

「細胞数に比例してがん細胞の発生率が増えるので、体が大きくなればがんの発生率が増えると考えられる。しかし実際は、ゾウやクジラなど大型哺乳類では人間よりも発がん率が低い」というパラドックスについてPetoは40年くらい前に指摘しています。

図:細胞の遺伝子の変異率が同じであれば、体の大きい個体ほど細胞数が多いので、個体当たりの発がん率は高くなると考えられる。しかし、ゾウやクジラは人間やネズミよりもがんの発生率は低い。このパラドックスは英国のリチャード・ピトー(Sir Richard Peto)が40年くらい前に指摘したので、「ピトーのパラドックス」と呼ばれている。

そのメカニズムの一つが進化における自然淘汰です。体が大きくなったり寿命が延びると発がん率が上がるというトレードオフの関係があり、その問題を解決するために、体を大きくするように進化するときには、「がんを抑制する」という進化圧が加わります。発がんに対する抵抗性を獲得したものが、体を大きくしたり寿命を延ばして種を繁栄・維持できるというのが、自然淘汰説です。

この進化における自然淘汰説は容易に理解できます。

問題は、自然淘汰の過程でどのようにしてがん発生を抑制できるようになったかという具体的メカニズムです。

例えば、人間(70kg)とクジラ(36000kg)は体重が約500倍の違いがあります。遺伝子変異の率が同じだと、クジラのがん発生率は人間の約500倍になる計算です。しかし、数学的には、変異率が3.2分の1に減少するだけでクジラは人間と同じがん発生率になるそうです。つまり、DNAポリメラーゼのDNA複製の精度を高めたり、ミスマッチ修復能の効率を高めたり、変異細胞のアポトーシスの効率を高めるなどして、遺伝子変異の蓄積を数分の1に減らすことができれば、発がん率を高めずに体重を数百倍以上に増やすことができる計算になります。(下図)

マウスの細胞はヒトの細胞よりがん化しやすいことが知られています。これも、マウスの細胞の方がヒトの細胞よりDNA変異を起こしやすい(DNA修復能力が低い)ためかもしれません。

図:人間とクジラの発がん率が同じと仮定した場合、遺伝子変異率は計算上は3.2倍の差で解決する。(参考:Solutions to Peto's paradox revealed by mathematical modelling and cross-species cancer gene analysis. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2015 Jul 19; 370(1673): 20140222.)

【DNA複製時の変異率がゼロになると生物は進化しなくなる】

前述のように、生物はDNAポリメラーゼのDNA複製の精度を高めたり、ミスマッチ修復能の効率を高めることによって、DNA複製時の変異を限りなくゼロに近づけることもできます。

もし、DNA複製時の変異をゼロにし、DNA修復能を高めれば、がんの発生を極端に減らすことができます。

したがって、がんの発生を抑制することが種の維持や発展にプラスに働くのであれば、当然、がんの発生を少なくするように、DNA複製時の変異をゼロにするような進化圧が働くはずです。

しかし、現実は多くの動物はある一定の率でがんが発生しています。

そのがんの発生率はその種を滅ぼすほど高くは無いが、無視できるほど低くはありません。

ヒトの場合、高齢化の進んでいる先進国では、20から40%くらいががんで死亡しています。一生の間で2人から3人に一人ががんを発症しています。

この発生率は非常にバランスが取れていますが、この程度が、生物の進化を維持しながら、種を維持するのに丁度良いのかもしれません。

それは、DNA複製時の変異率がゼロになると生物は進化しなくなるからです。

生物は環境の変化に適応するために、少しづつ進化します。環境の変化に適応できたものが生き残り、適応できない生物は絶滅します。

このような進化は、生殖細胞系に起こる突然変異によって生み出されます。つまり、生殖細胞系に起こる一定の率での突然変異の発生が、種を進化させます。

DNA複製エラーがゼロで、修復システムも完璧だと、突然変異が起こらないのでその種は進化しなくなります。このような生物はがんも遺伝病も発生しなくなりますが、環境の変化に適応できずにいずれ絶滅する可能性はあります。

その種にとって最適な突然変異率は、環境の変化に対する適応に必要な突然変異率を維持し、遺伝病やがんによる死亡で種が絶滅しないためにちょうど十分なレベルであるべきです。

それが、一生の間で、数分の1の個体ががんで死亡するくらいの突然変異率が丁度良いのかもしれません。

生物の進化の観点からは、生物にとってがんが発生するのは仕方ないということになります。

ただ、この考え方は遺伝子の側の理由です。DNA複製時のエラーがある程度あった方が、種の進化には有利に働くので、必然的にがんが発生するという見解は遺伝子側に立つと妥当かもしれません。

遺伝子は種を繁栄させるために、がんや遺伝病の発生を許容しながら、進化を維持するために、適度にDNA変異が起こる状況を維持しています。

しかし、がんや遺伝病で死にたくない脳は、ゲノム編集などの技術で、DNA変異を起こさない個体を作り、がんや遺伝病を発生させない技術を持っています。DNA複製時エラーが起きなくて進化が起こらなくても、ゲノム編集によって進化もコントロールできると脳は考えています。

生物界は遺伝子と脳の戦いと言われていますが、最近では、ゲノム編集技術を持った脳が遺伝子を完全に圧倒していると言えるかもしれません。

がんの発生は、遺伝子にとっては「必然」ですが、脳にとっては「病気」であり、この「遺伝子と脳の戦い」は、最近では脳が勝っているようです。

つまり、いずれ人類はがんを制圧できると考えられます。問題は、それが数年後なのか、10年後なのか、50年後なのかと言うことだけです。

| « 641)トコトリ... | 643)クエン酸... » |